Hélène Cornette, une maîtresse cachée de Léon Degrelle ? [2]

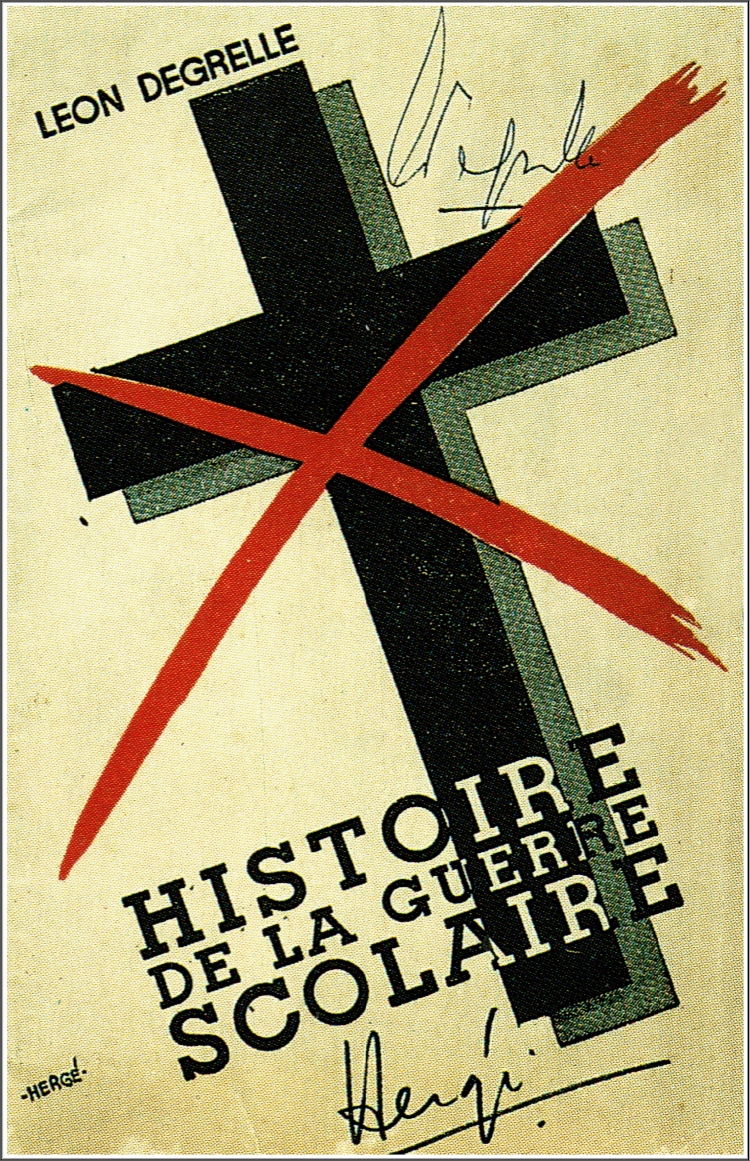

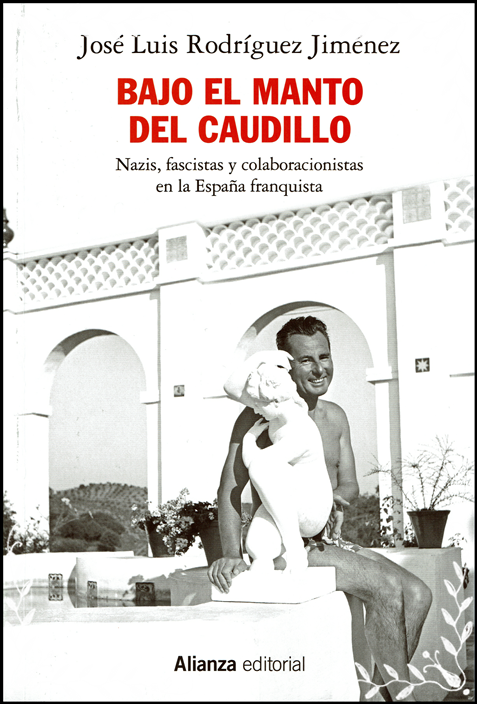

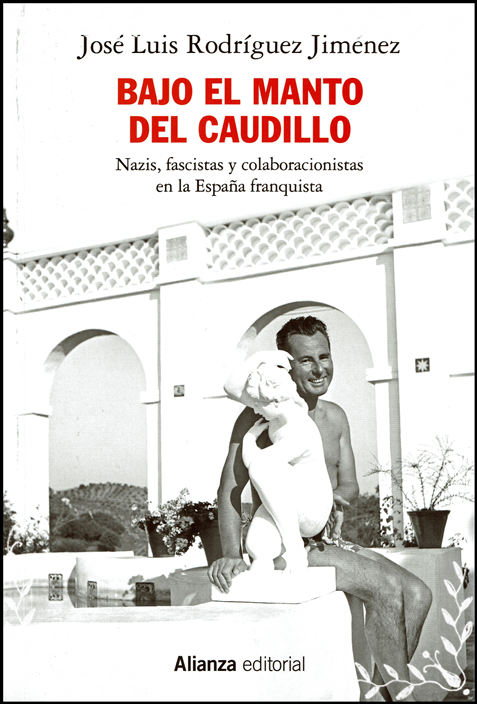

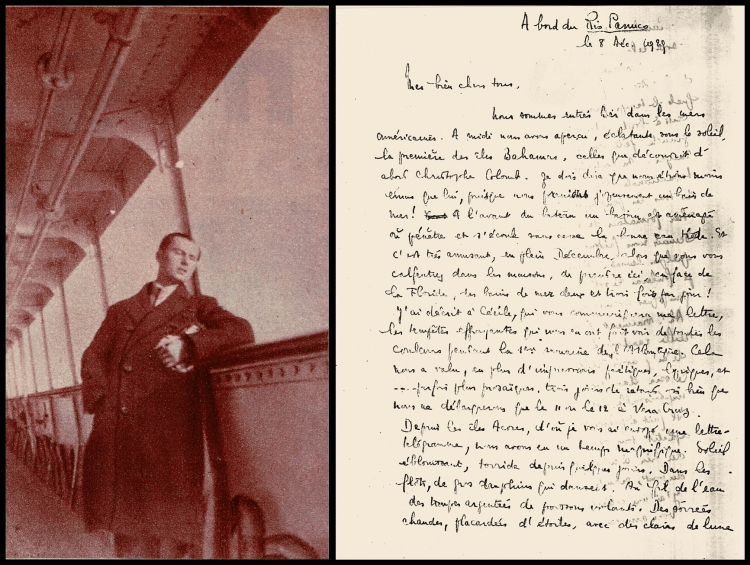

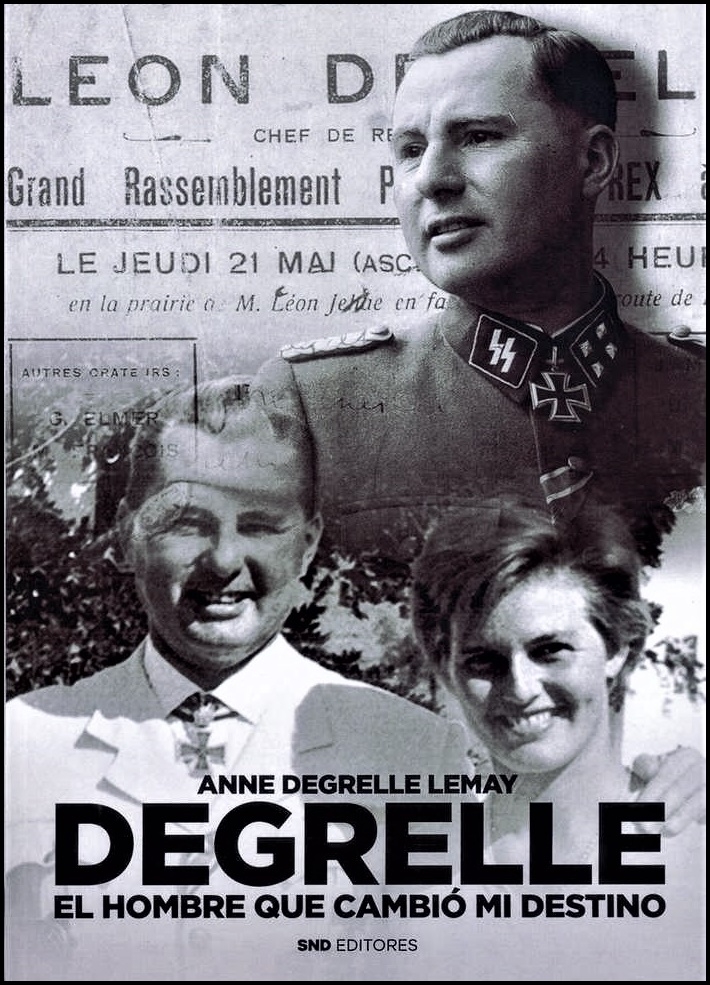

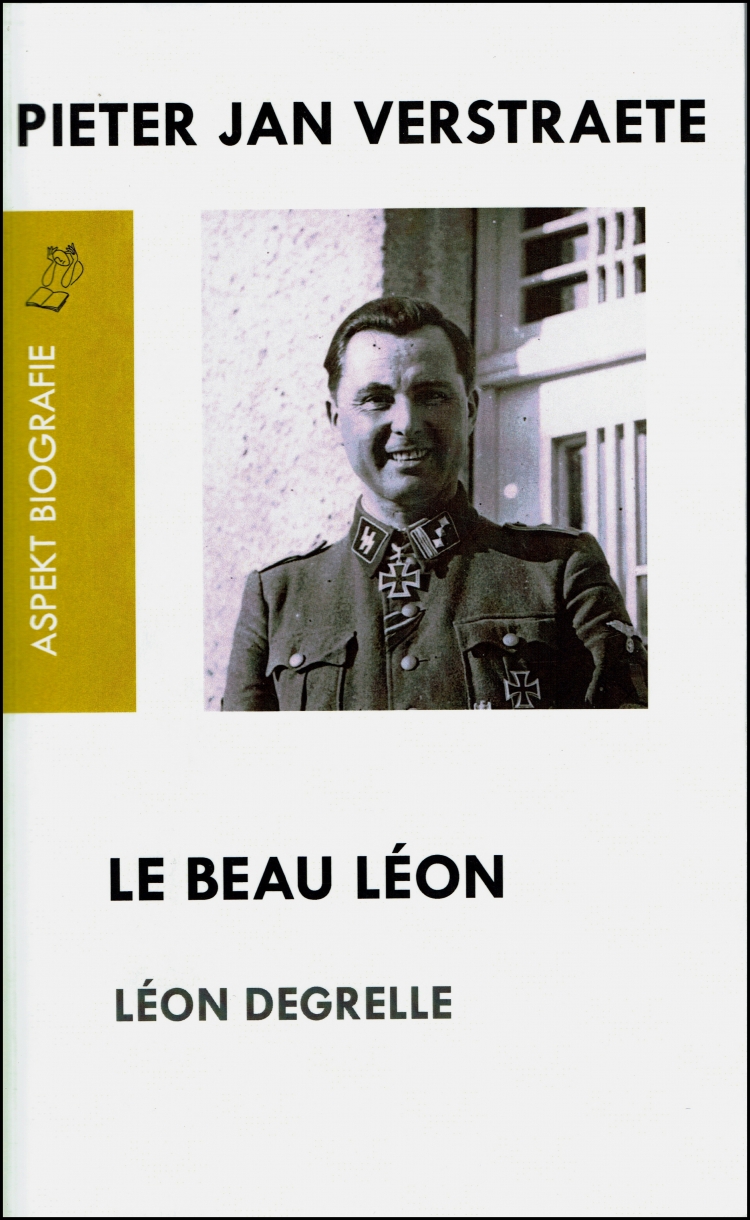

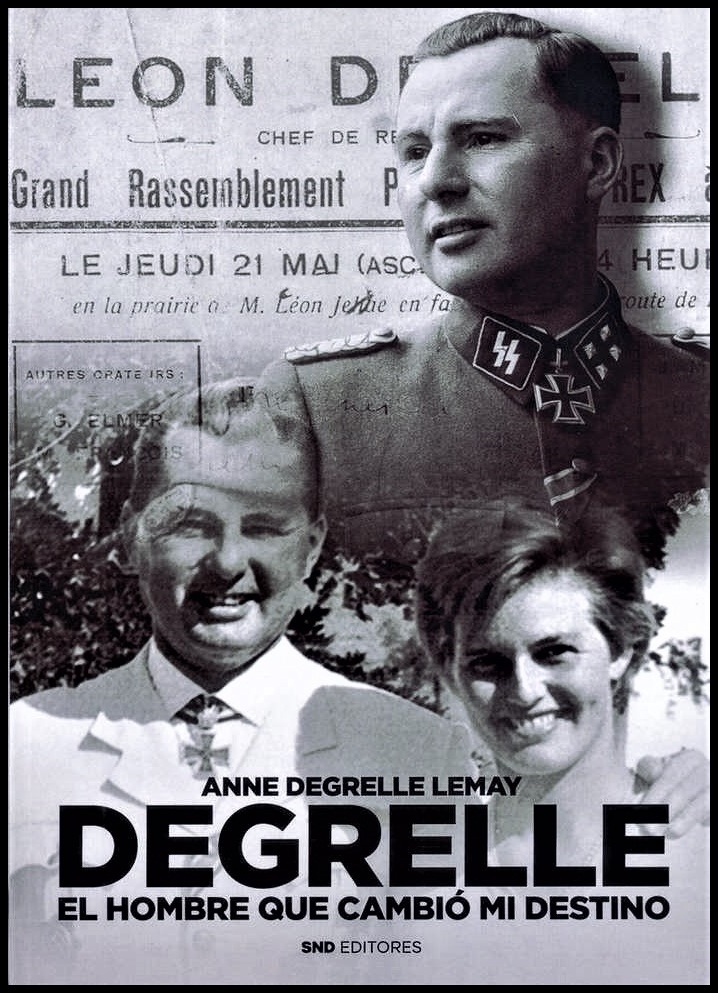

Sous le manteau du Caudillo [7]

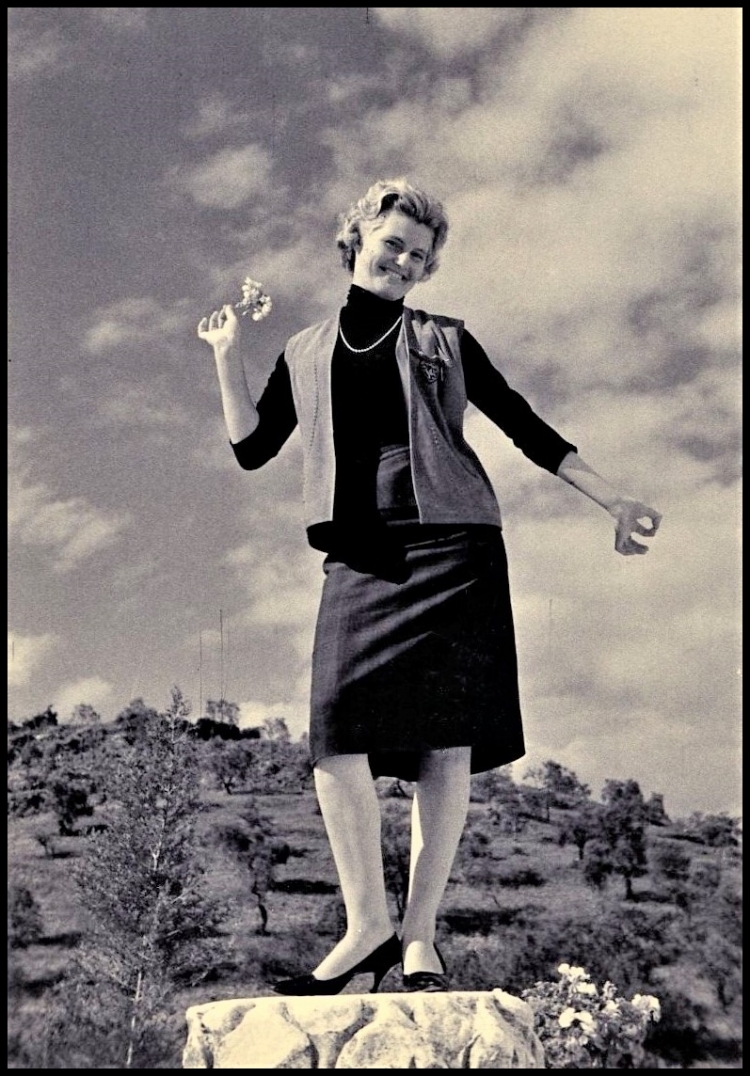

Témoin important s'il en est, le fils d'Hélène Cornette et Pedro Urraca Rendueles, Jean-Louis Urraca, vécut de nombreux mois à La Carlina, auprès de Léon Degrelle, mais ne remarqua jamais rien d'équivoque ou d'étrange dans le comportement du maître de maison envers sa maman. Et pour cause, sa grand-mère l'accompagna durant tout son séjour : « au début de l'été 1956, Hélène, [sa mère] Jeanne et [son fils] Jean-Louis prirent l'avion pour Madrid et, de là, le train pour Séville [...]. Celle qui resta à Constantina pour être avec son petit-fils et parce qu'elle s'y plaisait, ce fut Jeanne Compveut qui put se loger dans la petite maison accueillant les trois autres Belges. » (Bajo el manto del Caudillo, pp. 248, 250).

Témoin important s'il en est, le fils d'Hélène Cornette et Pedro Urraca Rendueles, Jean-Louis Urraca, vécut de nombreux mois à La Carlina, auprès de Léon Degrelle, mais ne remarqua jamais rien d'équivoque ou d'étrange dans le comportement du maître de maison envers sa maman. Et pour cause, sa grand-mère l'accompagna durant tout son séjour : « au début de l'été 1956, Hélène, [sa mère] Jeanne et [son fils] Jean-Louis prirent l'avion pour Madrid et, de là, le train pour Séville [...]. Celle qui resta à Constantina pour être avec son petit-fils et parce qu'elle s'y plaisait, ce fut Jeanne Compveut qui put se loger dans la petite maison accueillant les trois autres Belges. » (Bajo el manto del Caudillo, pp. 248, 250).

Si Jeanne Compveut se plaisait tant à La Carlina, c'est qu' « elle avait connu Degrelle à Madrid et se déclarait fervente admiratrice du chef rexiste. » (p. 248). On imagine donc combien elle devait être attentive aux paroles, faits et gestes de son hôte et combien elle devait couver d'un regard attendri les soins que celui-ci prenait pour son petit-fils. En effet, l'idée d'Hélène avait été de satisfaire à la fois son mari qui souhaitait que son fils embrasse une carrière militaire en Espagne, et ce dernier qui ne s'intéressait qu'à la mécanique et à l'aviation. Rodríguez raconte : « [Pedro] Urraca désapprouvait la passion [de son fils] pour la mécanique, voulait lui imposer une carrière militaire ou policière et voulait le garder loin de Bruxelles et Madrid. Jean-Louis était sur le point d'avoir vingt ans et devait prester son service militaire en Espagne s'il voulait vivre là-bas ; et Hélène savait que Degrelle n'aurait pas de difficulté à faire en sorte que son fils fasse son service militaire dans un endroit proche de Constantina, de préférence dans l'aviation, où il pourrait cultiver sa passion pour les moteurs. Léon se montra très favorable à ce plan » (p. 248).

Certes, pour Rodríguez, le vrai plan consistait à satisfaire les passions lubriques des deux amants : « accueillir Jean-Louis à La Carlina signifierait qu'Hélène lui rendrait visite plus souvent, ce qui lui permettrait de pratiquer le français » (p. 248) !

Mais le raisonnement est particulièrement spécieux puisque la grand-mère était chargée de surveiller le séjour de son petit-fils et que par ailleurs, tout comme Jean-Louis, elle ne remarqua jamais rien qui pût éveiller quelque suspicion puisque, nous le verrons, elle continuera à fréquenter La Carlina en l'absence de sa fille (mais, pour justifier ses ragots, Gemma Aguilera –ce blog au 15 mars 2025– n'hésitera pas à les mettre sur le compte de l'opinion publique et, tant qu'à faire, de Jeanne Compveut elle-même : « Entretemps, une rumeur se répand dans le village. Tout le monde considère qu'ils sont amants. Probablement que Jeanne le sait aussi », Agente 447, p. 146).

De plus, l'argument de la pratique du français facilitée par la présence d'Hélène ne tient pas un instant la route puisque vivaient déjà à la Carlina « les trois Belges » dont il est question plus haut et qui accueilleront justement chez eux Jeanne Compveut. Et Rodríguez ne manque en effet pas de nous les présenter : « Joseph et Yvonne Leroy, frère et sœur, lui veuf avec deux enfants qui avaient combattu en Russie, et un troisième qui vivaient avec eux » (p. 248).

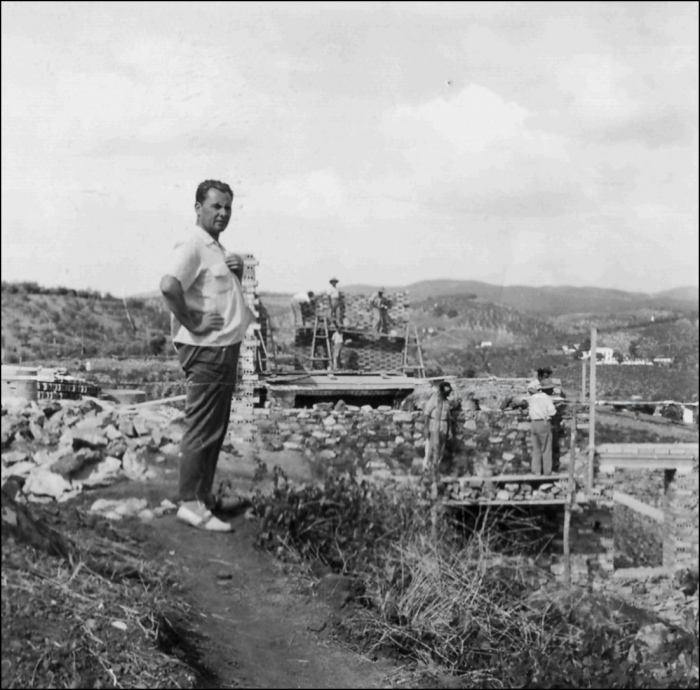

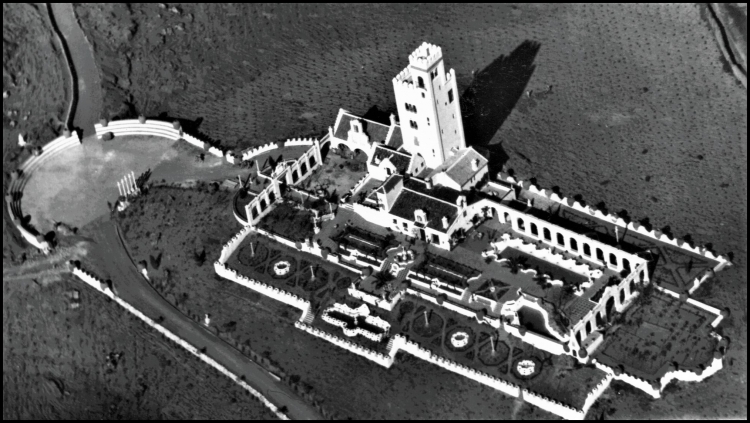

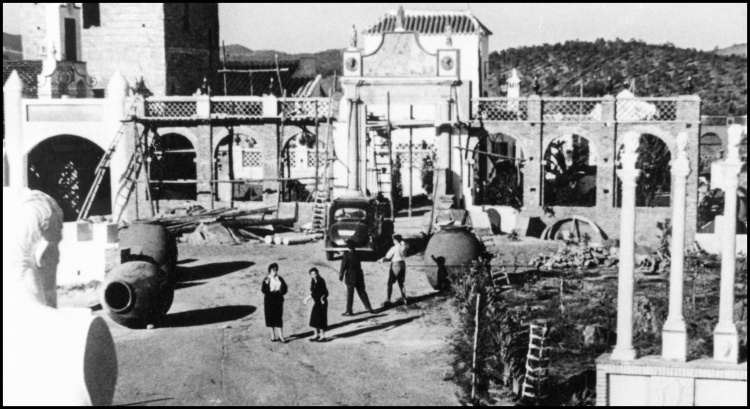

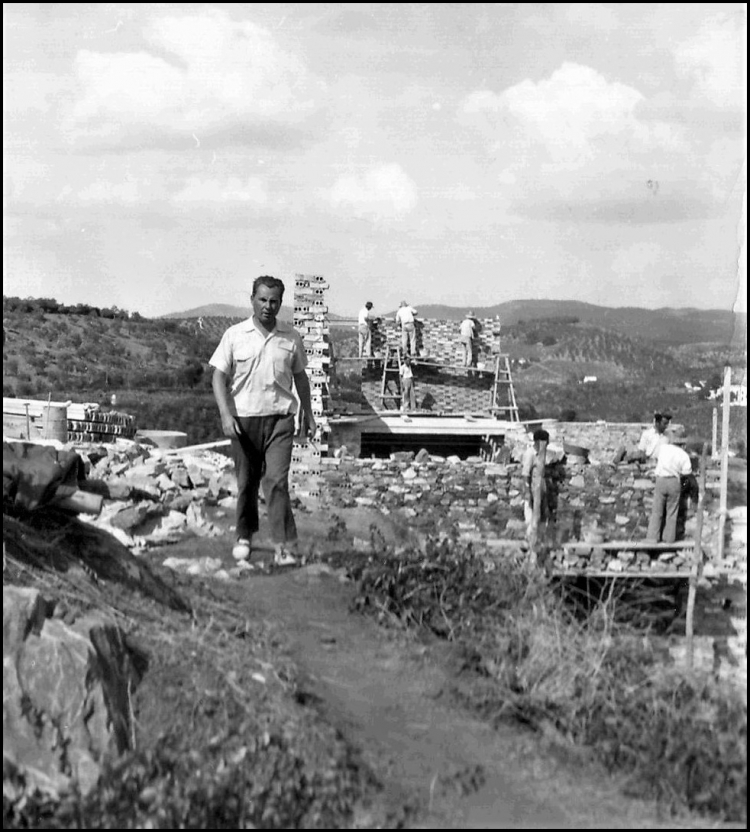

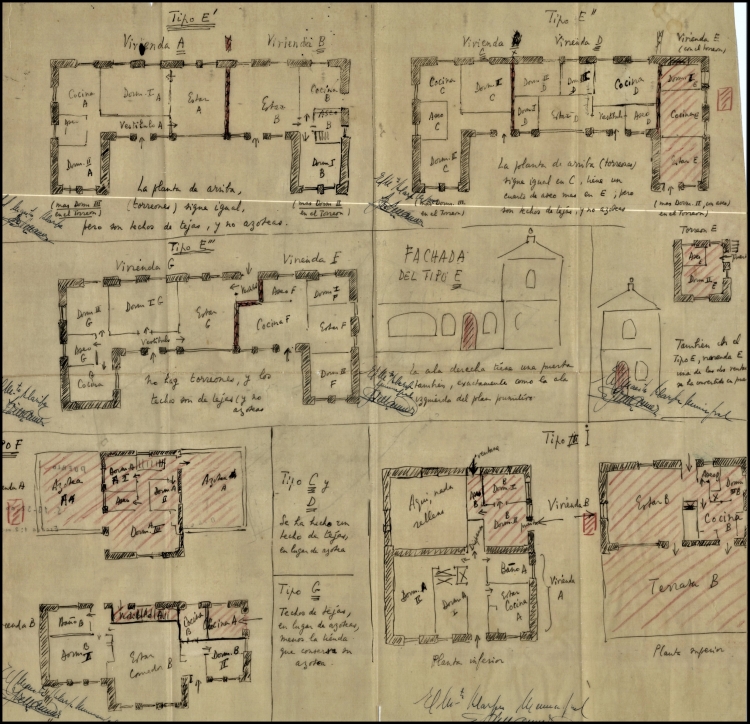

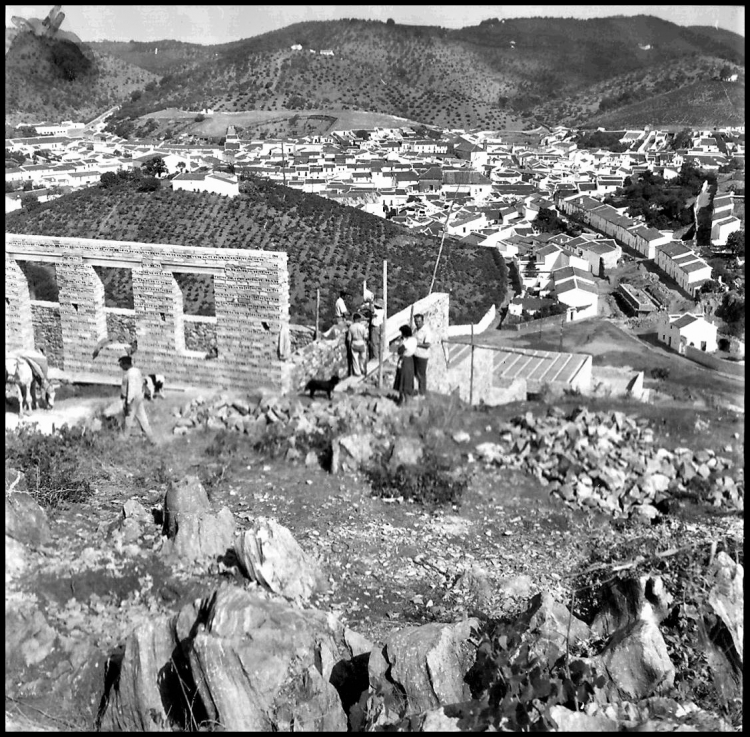

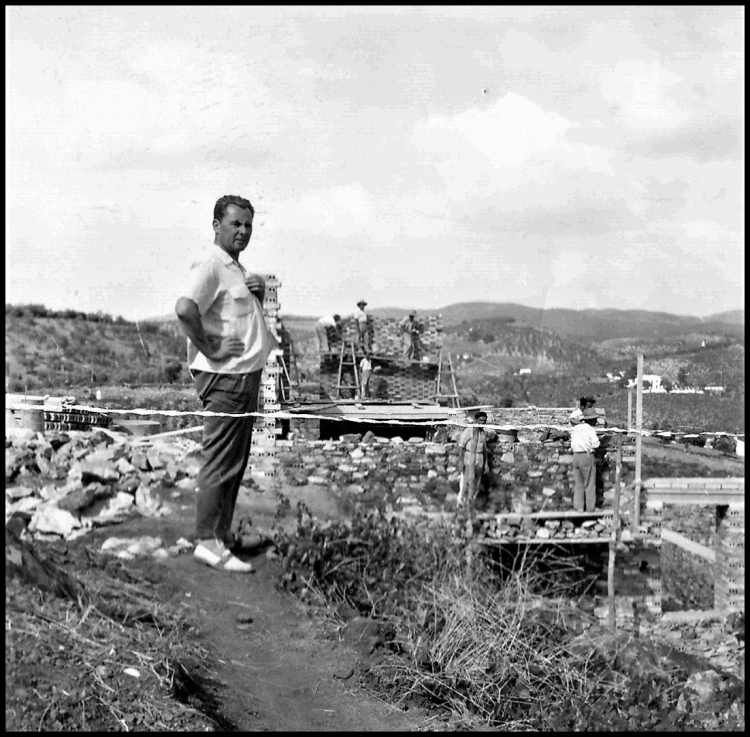

Nous avons vu (ce blog au 15 mars 2025) que, réfugié dans la chêneraie de Majalimar, la finca d'un ami du ministre du Travail José Antonio Girón, Léon Degrelle put réaliser ses premières entreprises commerciales lui permettant d'acquérir le domaine de La Carlina en 1952. Mais auparavant, en 1949, il acquit pour un prix dérisoire un moulin abandonné, le Molino Azul, à Lora del Rio, distant d'à peine quelques kilomètres de Majalimar. Il restaura cette propriété, la décorant de céramiques et faïences sévillanes, de fontaines colorées, de jardinets suspendus et patios fleuris, de déambulatoires ombragés et frais, sans oublier l'admirable chapelle mêlant de modernes et austères structures romanes à la polychromie des azulejos baroques. De sorte que, dès le mois de juillet, s'y installèrent tout d'abord son aide de camp Robert Du Welz qui fut de l'équipée du Heinkel d'Albert Speer (ce blog au 20 mai 2016), son épouse Marie-Antoinette qui servit de secrétaire à Léon Degrelle, dactylographiant les différents textes qu'il écrivit à Majalimar (ce blog au 18 octobre 2024) et leurs enfants.

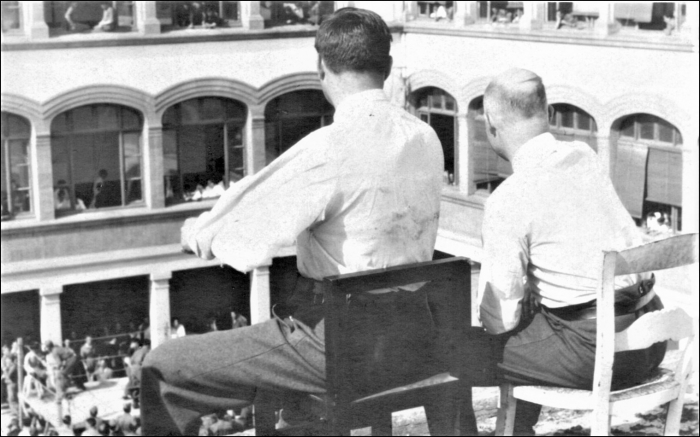

Cette photo, prise par Joseph Leroy au Molino Azul en octobre 1949, montre Léon Degrelle, le bras sur les épaules de Maurice Leroy ; devant eux, Robert Du Welz, le major Georges Jacobs, premier Commandeur de la Légion Wallonie (ce blog au 24 mars 2022), Yvonne Ransy (née Leroy), sœur de Joseph et tante de Maurice ; Marie-Antoinette Du Welz et Louise-Marie Degrelle, sœur de Léon, sont assises sur le dossier du banc de pierre (les deux autres personnes ne sont pas identifiées avec certitude, la blonde adolescente étant probablement l'une des trois filles de Robert et Marie-Antoinette Du Welz).

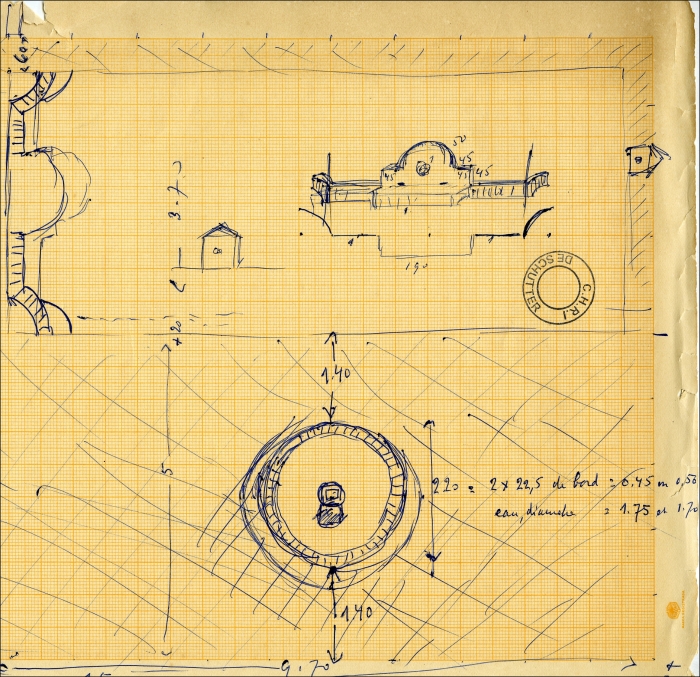

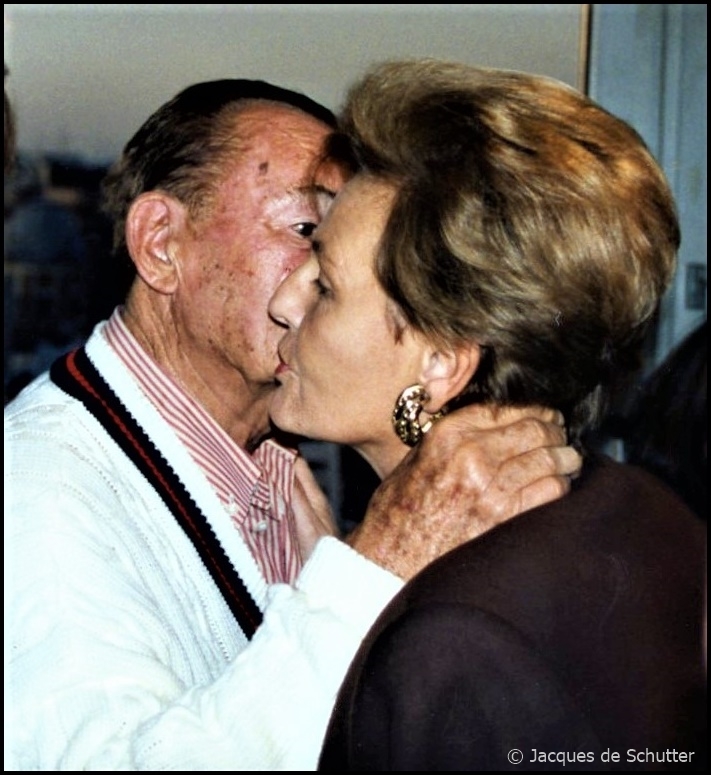

(Documentation © Jacques de Schutter)

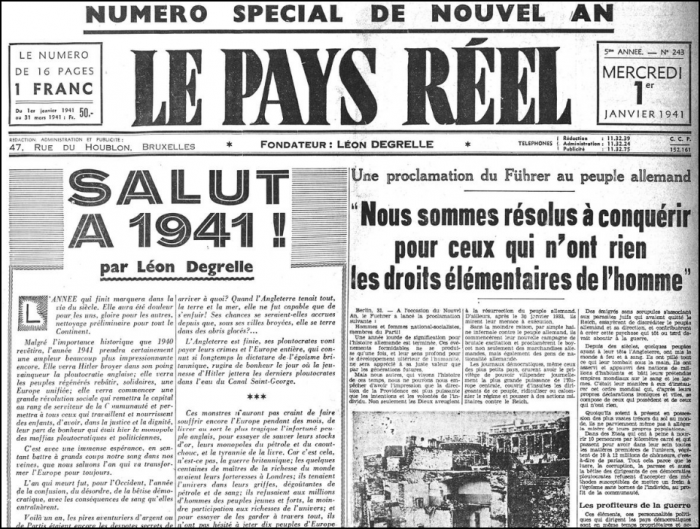

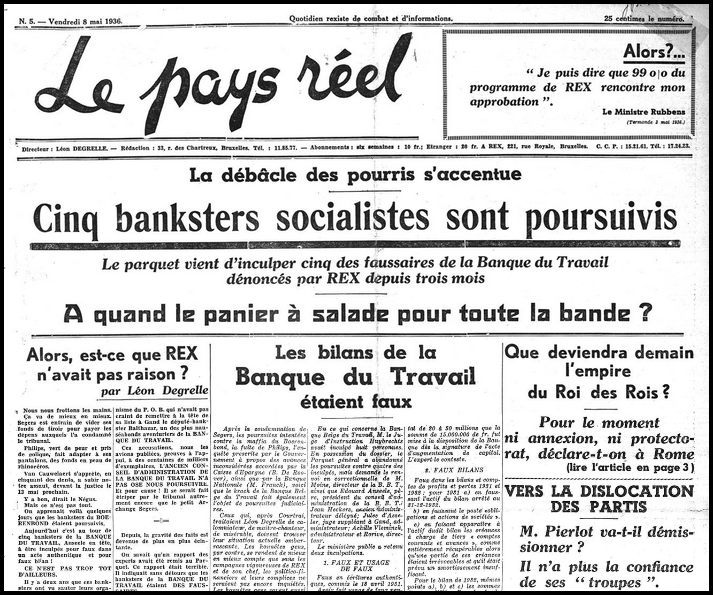

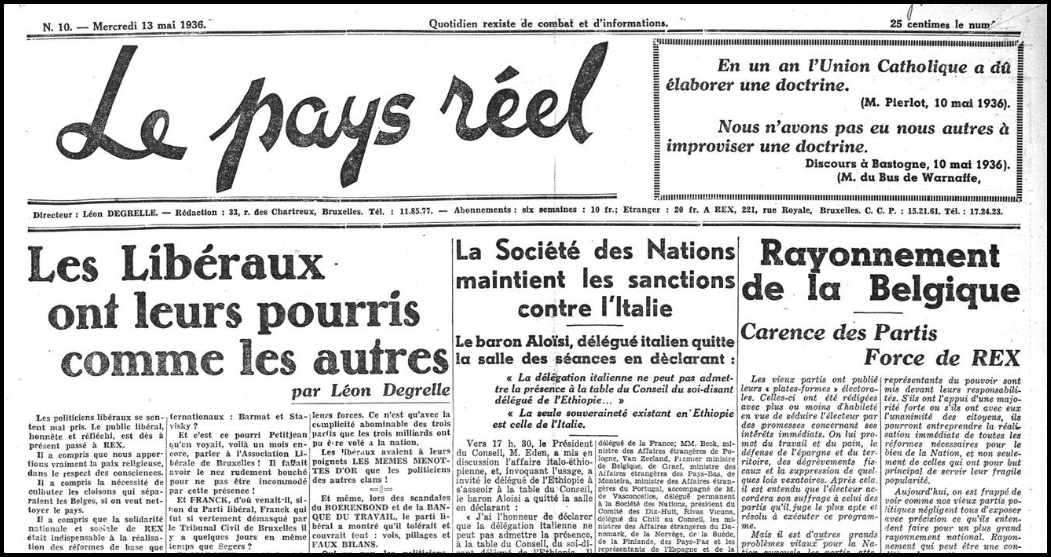

Détail intéressant par rapport à notre dernier article concernant les gravures lapidaires remarquées par Léon Degrelle dans la petite ville flamande de Damme (ce blog au 31 mars 2025) : juste à l'entrée du Molino Azul, après le petit pont romain enjambant le Churri, ruisseau pittoresque se jetant dans le Guadalquivir tout proche, se trouve un puits protégé par une grosse arche de briques destinée à la poulie permettant de puiser l'eau. Léon Degrelle y fit placer des faïences formant la devise du chanoine de Damme « Pacem opto ». On se souvient qu'en 1938, l'éditorialiste du Pays réel s'était indigné que l'on étouffât les escroqueries du Premier ministre au nom d'une « paix » qui valut à Van Zeeland un répit provisoire, comme si on voulait dissimuler une injustice flagrante par le silence d'une paix usurpée.

En plaçant ostensiblement cette devise à l'entrée de l'oasis de tranquillité qu'il réserva à ses compagnons du Front de l'Est venus le rejoindre en Espagne, Léon Degrelle réclamait haut et fort pour ses soldats –héroïques croisés contre le bolchevisme– la paix, à défaut de la justice qu'on a toujours refusée à leur sacrifice patriotique.

Le Molino Azul fut vendu en 1969 à une école d'agronomie qui céda récemment, en 2022, ses merveilleux locaux pour s'installer dans la banlieue industrielle de Lora del Rio. Un site Internet permet de visiter la toujours splendide Finca Molino Azul et d'encore apprécier la sûreté des talents d'architecte et de décorateur de Léon Degrelle.

Les souvenirs de Jean-Louis Urraca concernant son séjour à La Carlina sont d'un extrême intérêt, non seulement sur l'ambiance sereine et conviviale régnant dans la bastide degrellienne, mais également à propos des relations de sa mère et de son hôte.

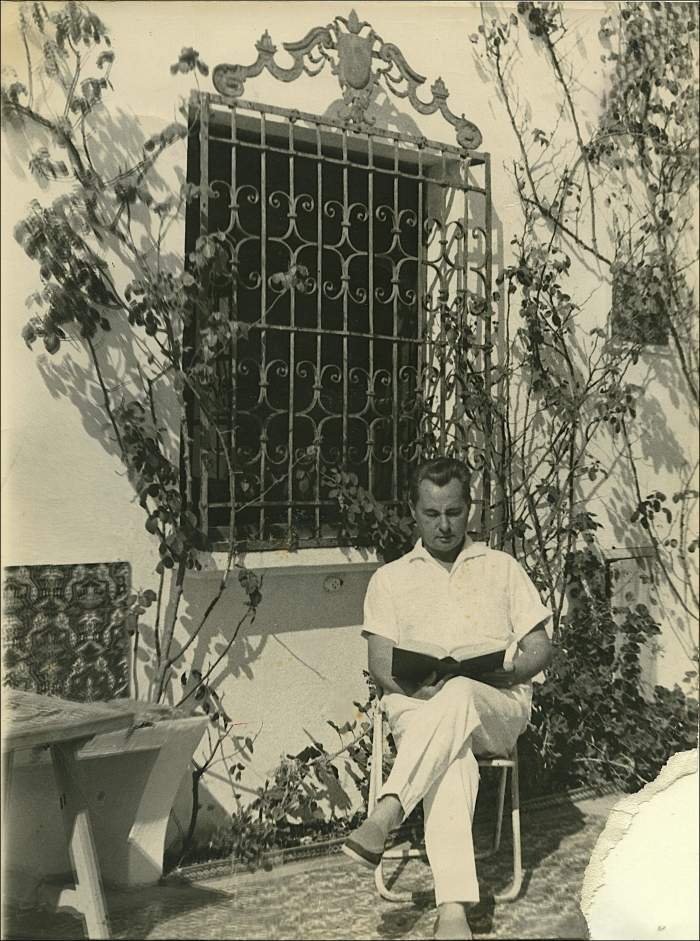

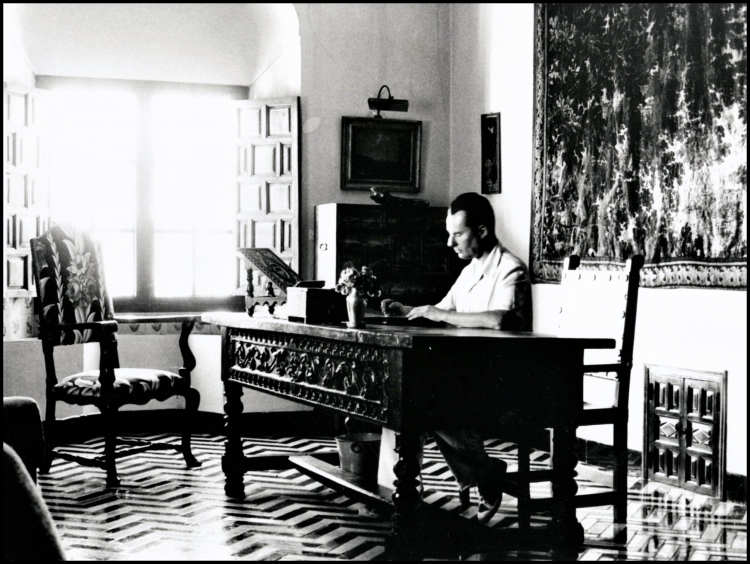

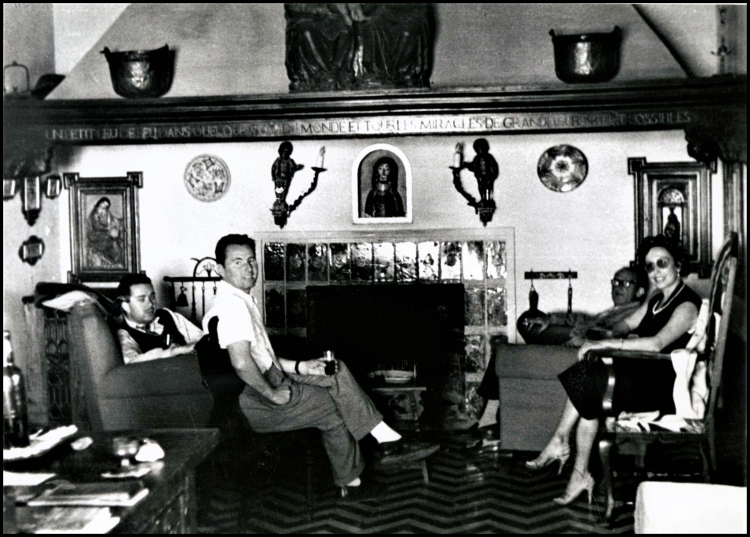

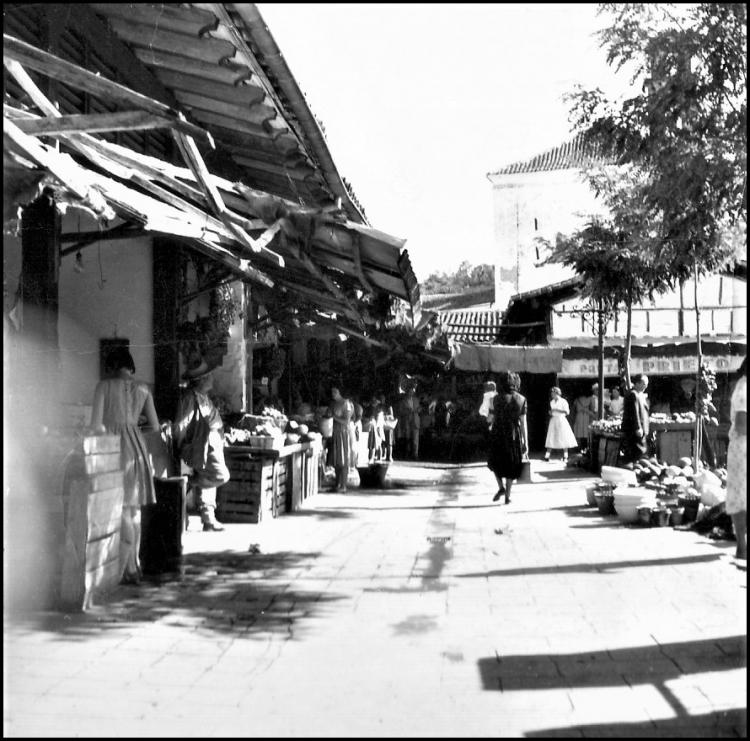

« Je ne savais rien de ce monsieur que me présenta ma mère à notre arrivée. » Et de confier ses impressions à Rodríguez : « Jean-Louis se souvient de Léon Degrelle comme d'un homme au caractère extraverti, très affable et facile à vivre. [...] Degrelle parlait souvent avec Jean-Louis de son passé politique et militaire et de la situation en Belgique avant et après la guerre. De plus, Jean-Louis assistait aux discussions que Degrelle avait avec d'autres personnes, comme les trois réfugiés belges qu'il avait installés dans une petite maison toute proche de la finca [...]. Jean-Louis se souvient également que la vie que menait Degrelle était très calme. Il se levait tôt et se couchait tard, lisait beaucoup, écrivait, écoutait la radio, sortait de la finca pour s'occuper de différentes affaires et pour développer sa collection d'antiquités. Avec lui, il parlait toujours français, mais avec les habitants de l'endroit, il s'exprimait en espagnol, “qu'il parlait bien, avec tout le vocabulaire, mais avec un accent terrible” [Pilar Cernuda, la fille de son ami José María Cernuda, décrit ainsi son accent : « une voix puissante, prononçant les “r” comme des “g” et les “g” avec un son guttural », Interviú, 23 février 1983]. Il se souvient qu'il ne fumait pas, consommait modérément les boissons alcoolisées et appréciait la gastronomie ; il regrettait les plats de sa patrie, que Jeanne [Compveut] et Hélène [Cornette] essayaient de lui préparer lors de leurs visites. Pour la propreté et la cuisine, Degrelle avait à son service une dame du village et ses deux filles, qui se relayaient sans horaire fixe, en fonction des besoins de la maison. Les travaux pour l'intérieur et les jardins ont nécessité l'embauche pendant des années de personnes du village et de ses environs, des gens qui se montraient reconnaissants pour l'emploi et le traitement perçu, et plus que surpris par tout ce que l'étranger leur demandait de réaliser. De plus, les témoignages et les photographies que l'on possède encore montrent que certains voisins étaient invités à la finca, surtout des femmes et des enfants, profitant des piscines, des fontaines et des jardins, ce qui permit au propriétaire de se construire une bonne image dans le voisinage. » (pp. 249-250).

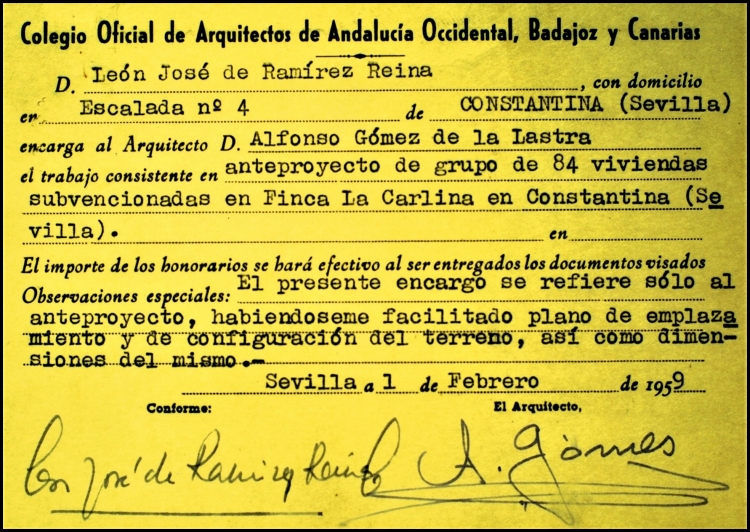

Léon Degrelle ouvrait régulièrement et généreusement sa finca aux habitants de Constantina, son bourg d'adoption (ici, à gauche, les élèves de l'école des filles ; à droite, ceux de l'école des garçons). Pour Rodríguez, il ne s'agissait que d'une posture intéressée pour « se construire une bonne image » et asseoir sa réputation. La réalité est pourtant bien différente : « Léon Degrelle était plongé et pleinement intégré dans la vie locale de Constantina : tous les villageois lui portaient admiration, considération et respect. [...] Quand, des années plus tard, il arriva que Léon Degrelle revînt au village, les gens le saluaient avec de vives démonstrations d’attachement, d'affection, de tendresse sincère quand ils le revoyaient marcher, comme jadis, dans la rue Mesones [avenue piétonnière commerçante de Constantina]. » (José Luis Jerez Riesco, Degrelle en el exilio, pp. 229 et 288).

(Documentation © Jacques de Schutter)

José Luis Rodríguez Jiménez finit par résumer ainsi le séjour de Jean-Louis Urraca chez Léon Degrelle : « Jean-Louis a vécu presque un an à La Carlina. Pendant ce temps, sa mère a passé là quelques semaines, quelques autres à Madrid et est rentrée à Bruxelles. » (p. 250).

Voilà qui laisse peu d'espace pour une grande histoire d'amour, surtout, nous précise le biographe, que la grand-mère Jeanne Compveut logeait sur place pour être près de son petit-fils. Et elle y restera même pendant qu'il effectuera son service militaire tout près de Séville en 1957-1958 : « Grâce à [l']ami [de Léon Degrelle,] le lieutenant-colonel Pérez de Eulate, Jean-Louis s'est porté volontaire dans l'armée en septembre de l'année suivante et a été affecté à l'Escadron de Radio de la base aérienne de Tablada (Séville) » (p. 250). Et Jean-Louis de faire régulièrement la navette Séville-La Carlina pour retrouver sa grand-mère : « Jean-Louis se déplaçait toujours de Séville à Constantina pour visiter sa grand-mère et Degrelle » (p. 264).

Les choses vont se précipiter avec l'évolution de la situation familiale de Léon Degrelle parvenant enfin à revoir ses enfants. C'est en effet en septembre 1957, au moment où Jean-Louis va effectuer son service militaire, que Léon Degrelle put retrouver son fils aîné, Léon-Marie (ce blog aux 26 février 2016 et 5 novembre 2022). Les deux jeunes gens vont immédiatement nouer des liens d'amitié ainsi que Jean-Louis le confirme à la journaliste Gemma Aguilera : « avec son fils, j’avais lié une amitié et développé des liens très forts bien que nous ne nous soyons connus que quelques mois » (El Temps, 12 mars 2013). Léon Degrelle avait également envoyé son fils à Séville non seulement pour apprendre l'espagnol, mais également pour préparer son baccalauréat : il logeait chez son grand ami phalangiste José María Cernuda (1916-2009), délégué du Ministère de l'Information et du Tourisme dans la capitale andalouse.

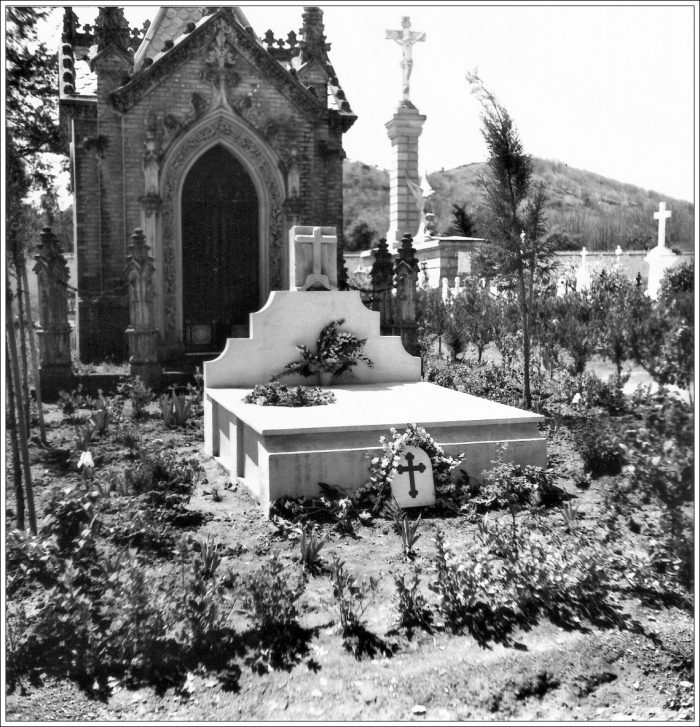

Habitant tous deux à Séville, Jean-Louis et Léon-Marie rejoignaient Constantina, cités éloignées de quelque 70 kilomètres, toutes les fins de semaine, a expliqué Jean-Louis Urraca à José Luis Rodríguez Jiménez, en fournissant le détail inédit de l'origine de la motocyclette fatale de Léon-Marie : « Avec ses économies, Jean-Louis avait acheté un scooter, une Lambretta 125, et pour encourager l'amitié entre son fils et le fils d'Hélène, ainsi que pour faciliter ses allers-retours de Séville pour passer les week-ends à La Carlina, Degrelle acheta le même modèle à son fils. » (Rodríguez, p. 256). Mais cinq mois à peine après son arrivée, un cruel accident de la circulation devait coûter la vie à Léon-Marie : « La mort de son fils [...] le toucha profondément. Chaque jour, il passait un peu de temps devant sa tombe, dans le jardin de La Carlina » précise Gemma Aguilera, également censée rapporter les propos de Jean-Louis (El Temps, 12 mars 2013), sauf que la sépulture de Léon-Marie ne se trouve évidemment pas dans les jardins de Léon Degrelle, mais dans le cimetière municipal, à plus de trois kilomètres de la finca...

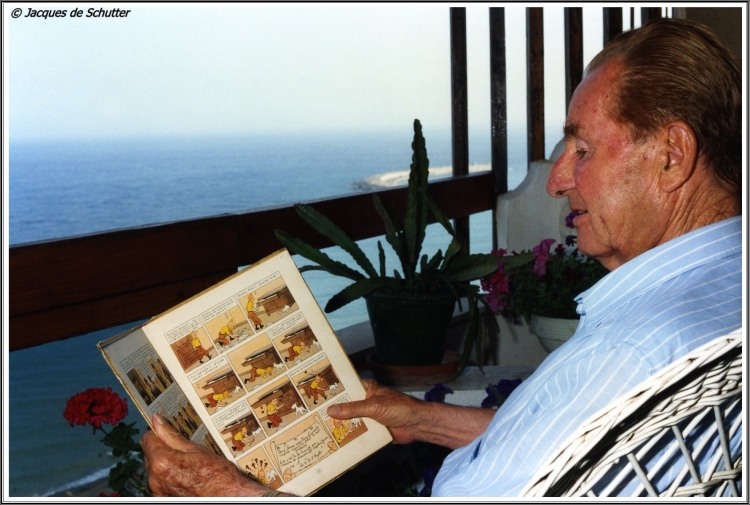

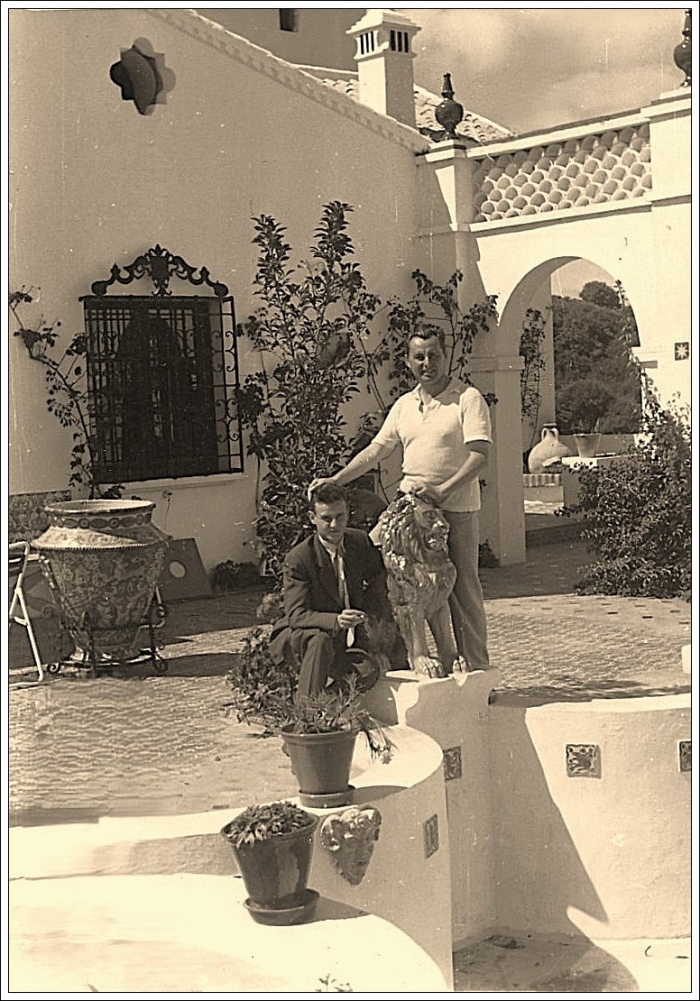

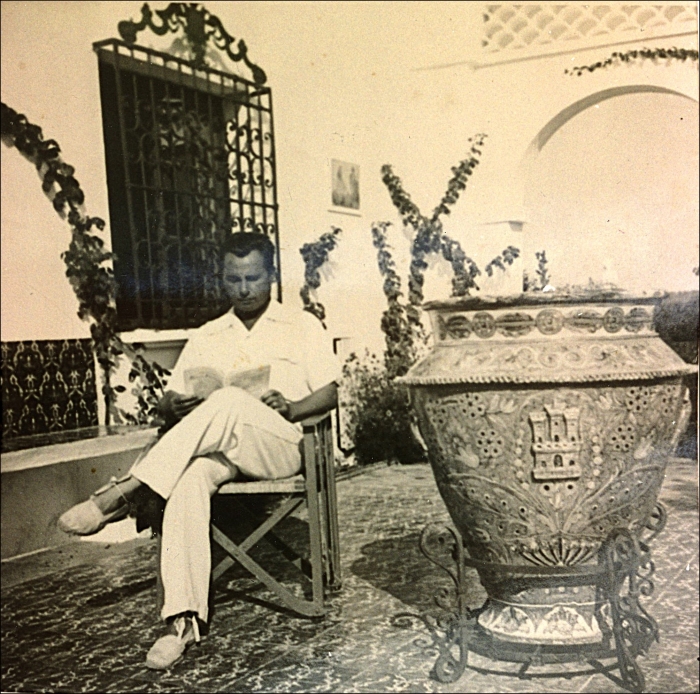

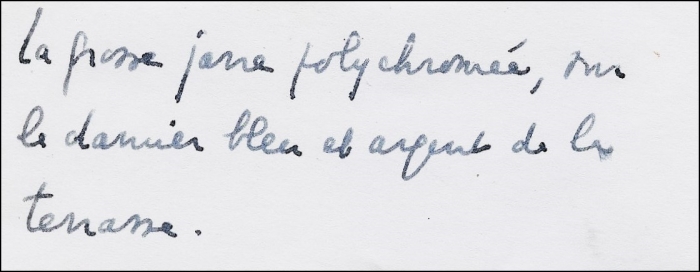

Léon-Marie se place sous la tutelle à la fois de son père Léon et de son Lion ibérique assis. À l'arrière-plan, se distingue une vaste amphore en grès vernissé. Ce merveilleux petit patio était un des endroits préférés de Léon Degrelle pour y lire et méditer. Bajo el manto del Caudillo publie une photo datant du milieu des années 1950. Nous en possédons un tirage plus médiocre ainsi qu'un autre cliché datant de 1960 où il lit auprès du vase monumental ; au verso d'une photo, Léon Degrelle le décrit ainsi : « La grosse jarre polychromée, sur le damier bleu et argent de la terrasse. »

Tant qu'il vécut à La Carlina, Léon Degrelle ne manquait pas de se recueillir quotidiennement au cimetière paroissial San José sur la tombe de son fils unique, mort dans un accident survenu Avenida de la Palmera à Séville, le 22 février 1958 : la roue de sa moto fichée dans un rail du tram l'empêcha d'éviter le taxi venant en sens inverse. Léon-Marie projeté la tête en avant sur le trottoir fut tué sur le coup.

(Documentation © Jacques de Schutter)

Pour Rodríguez, la disparition de Léon-Marie marqua la fin des relations entre la famille Urraca et Léon Degrelle : « avant que fût accompli le service militaire, la grand-mère quitta La Carlina pour s'installer dans la maison de son beau-fils et de sa fille à Madrid où ils allaient d'ailleurs fort peu. Puis Jean-Louis prit également le chemin de Madrid, riche de son expérience dans l'aviation militaire et civile. Ainsi vont les choses. Et avec les longs séjours d'Anne Degrelle à La Carlina, Hélène Cornette ne trouvait plus d'excuses pour s'y rendre. Ou bien elle décida que cette relation était déjà allée trop loin pour une étrangère exilée, même avec un passeport espagnol, et qu'elle souhaitait conserver les bénéfices de sa vie matrimoniale ; ou bien c'est lui qui avait déjà commencé une relation avec une autre femme, la fille d'un antiquaire, chose qui ne plairait à aucune de ses filles, ni à Clarita, ni à Hélène. » (Rodríguez, p. 264).

Ce récit tarabiscoté de la fin de la prétendue idylle entre Léon Degrelle et Hélène Cornette est absolument vaudevillesque. Il postule en effet non seulement des relations amoureuses entre les deux intéressés ainsi qu'entre Léon et Clarita Stauffer, mais également la jalousie qui se serait emparée des quatre filles de Léon (Chantal, Anne, Godelieve et Marie-Christine), de son amie (et prétendue maîtresse aussi !) Clarita et de sa nouvelle maîtresse envers celle qui sera l'amour absolu de sa vie, présentée dédaigneusement comme « une autre femme, la fille d'un antiquaire » !

Comme si Jeanne Brevet, la fille de l'ébéniste et antiquaire bien connu à Bourg-en-Bresse, Alexandre Brevet (1895-1967), et Félicie Darnand (1891-1966), sœur de Joseph Darnand (1897-1945), fondateur du Service d'Ordre Légionnaire, embryon de la Milice, pouvait –ne fût-ce que chronologiquement parlant– avoir quelque chose à voir avec les relations Cornette-Degrelle...

Mariée à l'écrivain-journaliste Henry Charbonneau (1913-1982) écrivant avec Henri Gault (1929-2000, cofondateur des guides gastronomiques Gault et Millau) le livre L'Aventure est finie pour eux signé par François Brigneau (1919-2012), Jeanne Brevet n'eût pu rencontrer Léon Degrelle avant janvier 1959 (les interviews de l'ancien chef de Rex seront publiées dans Paris-Presse L'Intransigeant du 3 au 6 février 1959), avant de former le premier chapitre du livre.

Or à ce moment-là, comme nous venons de le voir, malgré que son petit-fils Jean-Louis Urraca n'avait pas encore achevé son service militaire, Jeanne Compveut avait quitté La Carlina pour l'appartement familial de Madrid. Pourquoi ? Cette grand-mère aimante n'attend-elle pas impatiemment chaque fin de semaine la visite du jeune milicien ? N'est-elle pas heureuse de pouvoir rencontrer quotidiennement Léon Degrelle dont elle est la « fervente admiratrice » ? C'est que, justement, Léon Degrelle n'est lui-même plus à La Carlina, car au moment où son fils Léon-Marie le rejoint, en septembre 1957, en Belgique, une nouvelle et violente campagne de presse est déclenchée, réclamant son extradition. Il faut qu'il se cache : ce sera d'abord, à Séville, chez son ami José Maria Cernuda (chez qui Léon-Marie restera pensionnaire), pour aboutir dans la région de Ségovie, dans une propriété du comte de Mayalde où il restera jusqu'en janvier 1958.

Pendant ces quelque trois mois d'isolement, Léon Degrelle ne restera pas inactif : il écrira les deux cents pages de l'ouvrage consacré à la SS combattante, Un million de Waffen-SS, qui ne sera publié que de manière posthume et est toujours disponible aux Éditions de l'Homme Libre (ce blog au 13 novembre 2018).

Pendant ces quelque trois mois d'isolement, Léon Degrelle ne restera pas inactif : il écrira les deux cents pages de l'ouvrage consacré à la SS combattante, Un million de Waffen-SS, qui ne sera publié que de manière posthume et est toujours disponible aux Éditions de l'Homme Libre (ce blog au 13 novembre 2018).

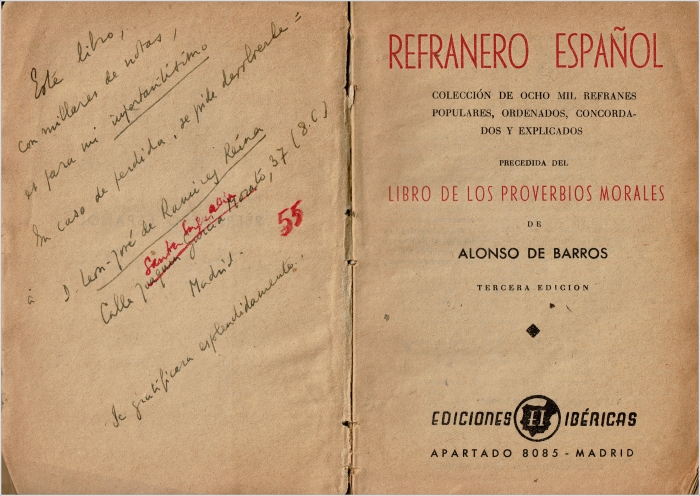

Il va aussi s'atteler à un projet qui lui tiendra particulièrement à cœur, mais qu'il n'achèvera jamais. Exprimant son amour de l'histoire et de la sagesse populaires, ce travail consistait à traduire au plus près –tout en conservant en français rimes et assonances– les maximes et dictons de l'Espagne profonde, tels que l'éditeur spécialisé dans les compilations littéraires José Bergua les a rassemblés dans le Refranero español (« Proverbes espagnols, Collection de huit mille dictons populaires, rangés, recoupés et expliqués, précédée du Livre des Proverbes moraux, d'Alonso de Barros », troisième édition, 1945). Ce livre lui fut sans doute offert (dans le but de parfaire son espagnol ?) par son hôte provisoire, José María Cernuda, très impliqué dans le maintien et le développement des traditions populaires. Ainsi fut-il à l'origine de la renaissance, en 1947, du célèbre carnaval de Cadix, qui avait été supprimé pendant la guerre civile (sur la couverture intérieure du Refranero, Léon Degrelle a noté quelques numéros de téléphone : un seul n'identifie son correspondant que par le prénom, « José María » [Cernuda]).

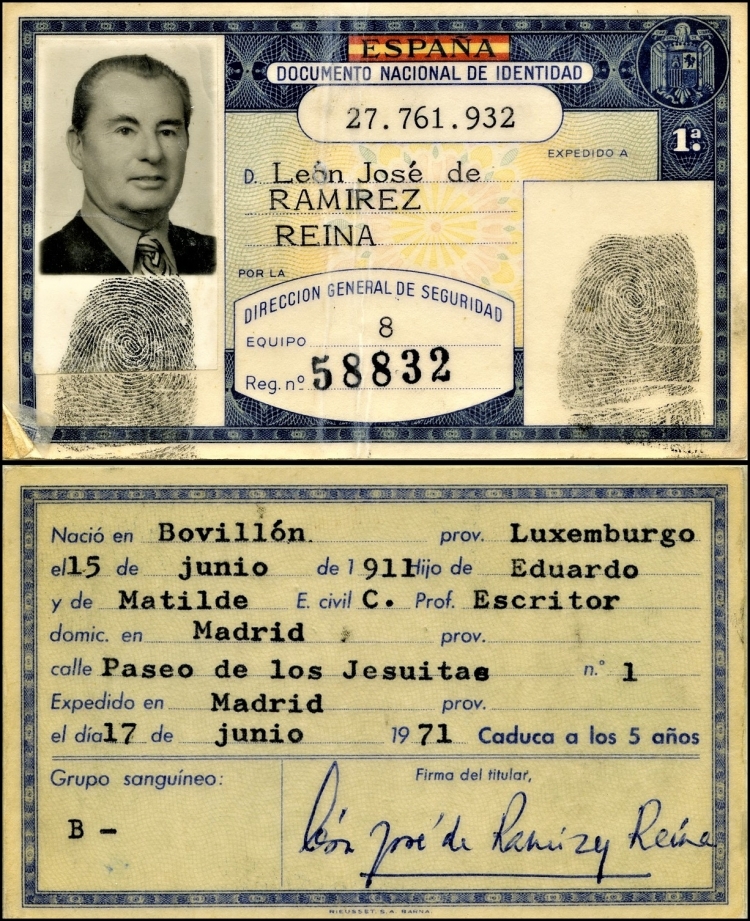

Léon Degrelle tenait tellement à son projet de traduction et d'adaptation du Refranero, alliant culture populaire et traditions orales qu'il promettait une substantielle récompense à qui lui rendrait son livre en cas de perte : « Ce livre, aux milliers de notes, est pour moi de la plus grande importance. En cas de perte, prière de le rapporter à : D. Léon-José de Ramirez Reína, Calle Joaquin García Morato, 37 (8.C), Madrid. Une très belle récompense sera octroyée. » Par suite de la suppression, en janvier 1980, des noms de rue à Madrid évoquant le régime franquiste, Léon Degrelle va corriger (au feutre fin rouge), son adresse officiellement redevenue « Santa Engracia » (ce blog au 10 mai 2023).

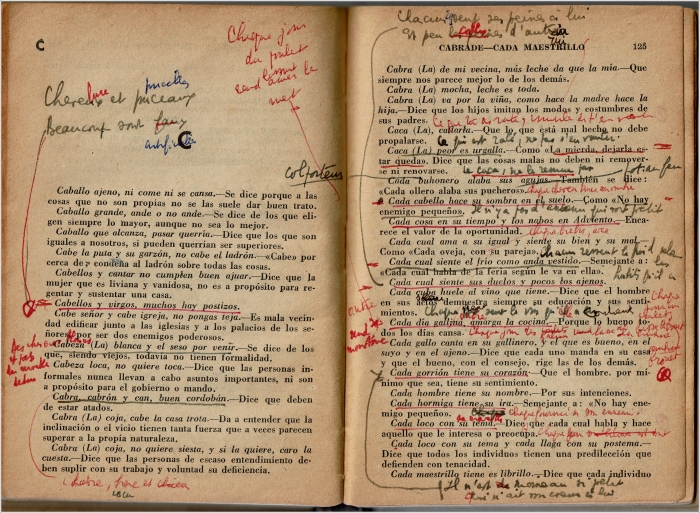

Pour illustrer le travail constant de Léon Degrelle sur son recueil de moralités populaires (il comptait intituler son florilège de traductions Sagesse espagnole), nous avons choisi de vous montrer les deux pages ouvrant le chapitre « C » du répertoire, car elles manifestent la permanence des soins que le lexicographe apportait à la réalisation de cette œuvre singulière.

On y distingue les différentes strates d'écriture et de corrections grâce aux différentes encres utilisées par les différentes plumes :

- années 1950 ; porte-plume à encre noire (+ corrections à la plume noire plus fine)

« Chacun sent ses peines à lui Et peu les peines d'autres » corrigé en « Chacun sent ses peines à lui Et peu les peines d'autrui »

« Ce qui est raté, ne pas s'en vanter ». Cette sentence traduit un espagnol plus trivial « La caca, callarla » (Le caca : le taire). Mais la maxime suivante rend plus exactement l'original : « Le caca, ne le remue pas » (souligné plus tard en rouge)

« Chaque fût sent le vin qu'il a eu » corrigé en « Chaque verre sent le vin qu'il contient »

- suite des années 1950 : traductions et corrections au stylo-bille rouge et au bic bleu

« Cheveux et puceaux Beaucoup sont faux » (noir), corrigé en « Cheveux et pucelles Beaucoup sont artificielles » (bleu)

« Chacun ressent ses peines à lui Et peu les peines d'autrui » (bleu)

« Ce que tu as raté, inutile de t'en vanter » (rouge)

« Chaque outre sent le vin qu'elle contient » (rouge)

- années 1980 (cf. correction du nom de rue sur la page de garde) : feutre fin rouge

« Cheveux et pucelles Beaucoup sont artificielles » (bleu), corrigé en « Chevelure et pucelles, Beaucoup sont artificielles » (rouge)

« Des cheveux blancs et pas de cervelle dedans »

- années 1990 : gros feutre rouge (utilisé systématiquement pour la préparation des enregistrements « Le Siècle de Hitler »)

« Chacun ressent ses peines à lui Et peu celles d'autrui »

Une sentence a manifestement donné du fil à retordre à l'ethnographe : « Cada día gallina, amarga la cocina » (Une poule chaque jour rend la cuisine amère). Bic rouge années 1950 : « Chaque jour un poulet lasse le brouet » devient « Chaque jour des galines lasse de la cuisine », puis (page de gauche) « Chaque jour du poulet rend amer (ou lassant) le mets ». Le gros feutre rouge propose « rend monotone », mais sans prévoir d’assonance... Tout comme plus loin « Cada loco con su tema » (Chaque fou avec ses idées) dont la proposition de traduction est barrée (« Chaque fou [...] est tout » : le gros feutre rouge propose de traduire « su tema » par « sa marotte ».

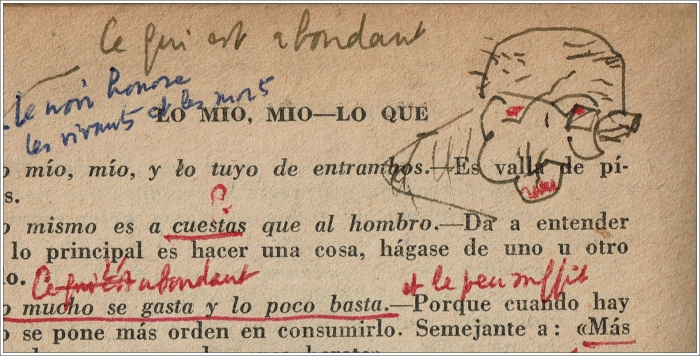

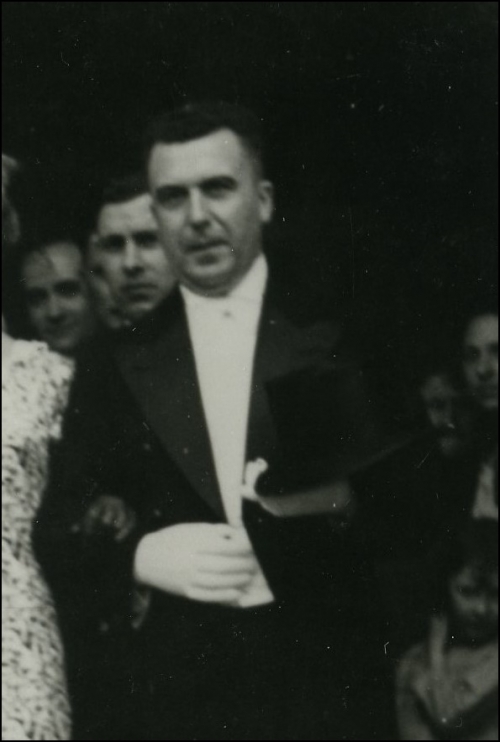

Ci-dessous, la seule page où Léon Degrelle montre ses talents de caricaturiste, malheureusement sans indication sur l'identité de sa « victime ». Peut-être son ami Cernuda (dont le numéro de téléphone est renseigné à son seul prénom) : le dessin à l'encre noire date en effet de son séjour à Séville ? Mais nous ne disposons d'aucun portrait pour le vérifier...

On le voit donc, c'est dès avant le fatal 22 février 1958, en septembre 1957 que la campagne lancée par la presse belge ayant désormais la certitude de la présence de Léon Degrelle en Espagne contraint ce dernier à se cacher le temps de cet orage, et que la famille Urraca se vit obligée de s'éloigner de Don Juan de La Carlina. En fait, cet éloignement ne sera définitif que pour Hélène qui ne profita d'ailleurs guère de la présence de son fils chez Léon Degrelle. Nous verrons bientôt que les liens avec Jean-Louis vont encore se resserrer grâce à la venue de Léon-Marie et que même la grand-mère Compveut retrouvera La Carlina.

Continuons donc de rectifier la chronologie brouillonne proposée par Rodríguez.

Après l'intermède de trois mois de clandestinité pendant lequel Léon-Marie a pu développer à Séville ses liens d'amitié avec Jean-Louis ponctués de virées en Lambretta, Léon Degrelle retrouve La Carlina pour être à nouveau épouvantablement frappé par le sort avec l'accident tragique de son fils.

« Ce samedi 22 février [1958], vers 16 heures, sortant de la maison de son professeur particulier, [Léon-Marie] était prêt à aller passer, comme d'habitude, le week-end chez son père à La Carlina. A peu de mètres de distance de sa résidence, en essayant d'éviter un tramway, le roue de sa moto s'est coincée quelques instants dans le rail ; un taxi surgit à l'improviste et Léon-Marie freina brusquement, mais sans pouvoir éviter la terrible collision qui le projeta, la tête en avant, sur le trottoir, lui fracturant le crâne et les vertèbres cervicales, entraînant un coma profond et irréversible. Tout était consommé. Il n'eut pas le temps de se rendre compte de sa mort : au moment même où les faits se produisaient, en un instant, en un clin d’œil, il conserva sur son visage l'expression de son sourire serein, tendre et juvénile qui l'accompagnerait pour toujours dans l'éternité. [...]

À dix heures et demie du soir, le corps sans vie du malheureux arriva à Constantina et fut installé dans la chapelle ardente qu'on aménagea dans la maison du maire. “Don Juan”, ainsi que Degrelle était connu dans la région, fut [...] entouré de ses amis, qui étaient toutes ces bonnes gens rustiques, aussi bien riches que pauvres, des environs de ces campagnes sauvages. Le cercueil fut veillé toute la nuit par les femmes vêtues du noir le plus strict, qui passèrent ces heures de deuil en prières permanentes, enchaînant les chapelets de manière ininterrompue dans un recueillement saisissant.

L'enterrement eut lieu le jour suivant, le dimanche 23 février, à 13 heures. Le transfert du cercueil jusqu'au cimetière s'effectua sur les épaules des jeunes du village, amis du défunt. Le village entier, en procession silencieuse, a assisté à ces émouvantes funérailles. » (José Luis Jerez Riesco, Degrelle en el exilio, pp, 246-247).

(Documentation © Jacques de Schutter)

(Documentation © Jacques de Schutter)

La mort de Léon-Marie va provoquer l'arrivée en Espagne d'Anne, la fille puînée de Léon Degrelle (ce blog au 5 novembre 2022). Arrivée qui, selon Rodríguez, aurait servi d'excuse à Hélène Cornette pour ne plus venir à La Carlina. Nous avons vu qu'un an après avoir emmené son fils à La Carlina, le bilan des séjours d'Hélène était des plus maigres : « Pendant ce temps, sa mère a passé là quelques semaines, quelques autres à Madrid et est rentrée à Bruxelles. » (p. 250).

Selon toute vraisemblance et tout naturellement, les quelques semaines passées par Hélène à La Carlina lorsque son fils s'y trouvait, se situèrent en fait au début de l'arrivée de ce dernier (été 1956) afin de permettre à sa mère de faciliter la prise de contact et les relations entre Jean-Louis et Léon Degrelle...

À suivre

Nous avons pu, tout au long de deux articles bien loin d'être exhaustifs, mettre en évidence, pour tout ce qui est relatif à Léon Degrelle, les «

Nous avons pu, tout au long de deux articles bien loin d'être exhaustifs, mettre en évidence, pour tout ce qui est relatif à Léon Degrelle, les «

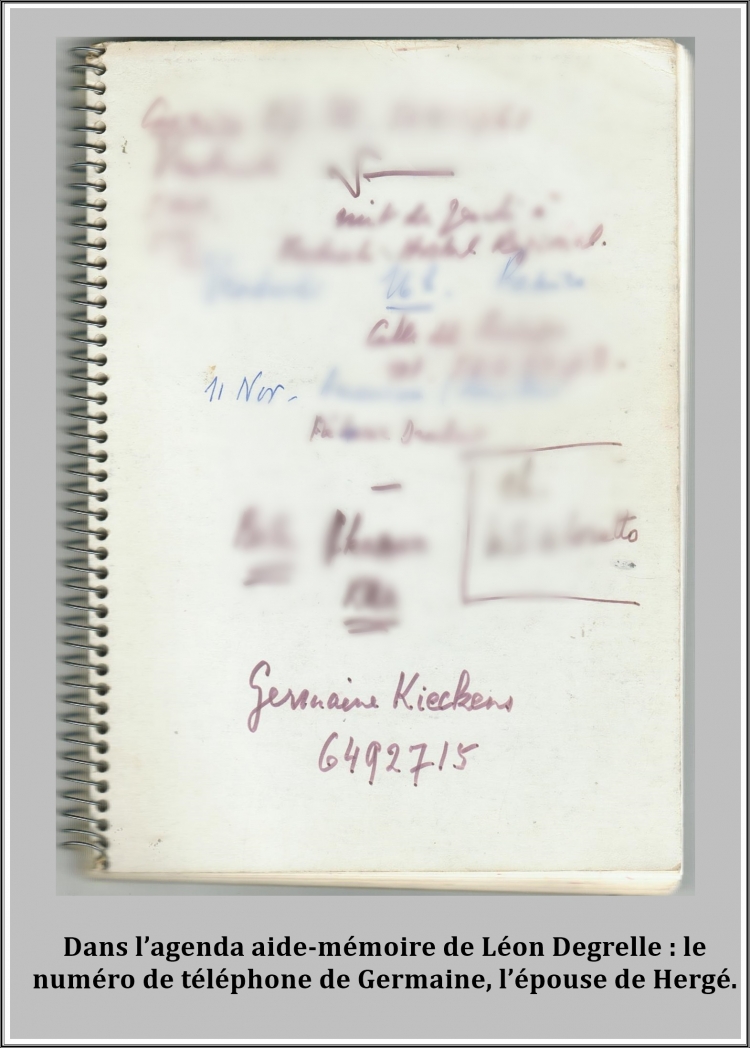

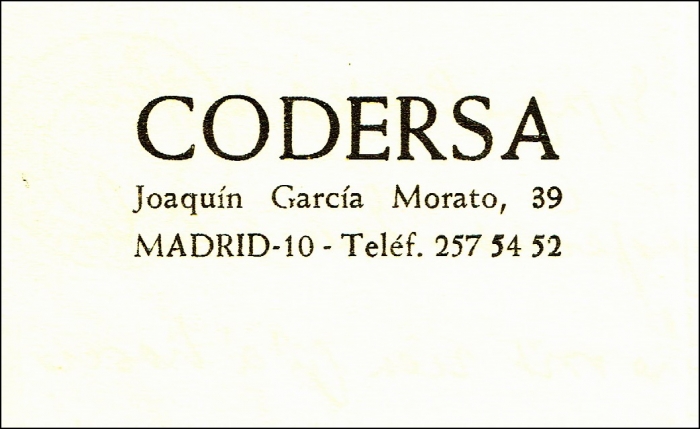

En-tête de lettre au nom de CODERSA, la société commerciale de Léon Degrelle, domiciliée à l'adresse de l'appartement madrilène où il habitera, en alternance avec le Paseo Maritimo de Malaga, jusqu'à la fin de sa vie.

En-tête de lettre au nom de CODERSA, la société commerciale de Léon Degrelle, domiciliée à l'adresse de l'appartement madrilène où il habitera, en alternance avec le Paseo Maritimo de Malaga, jusqu'à la fin de sa vie.

À ceux que choque et horrifie le

À ceux que choque et horrifie le

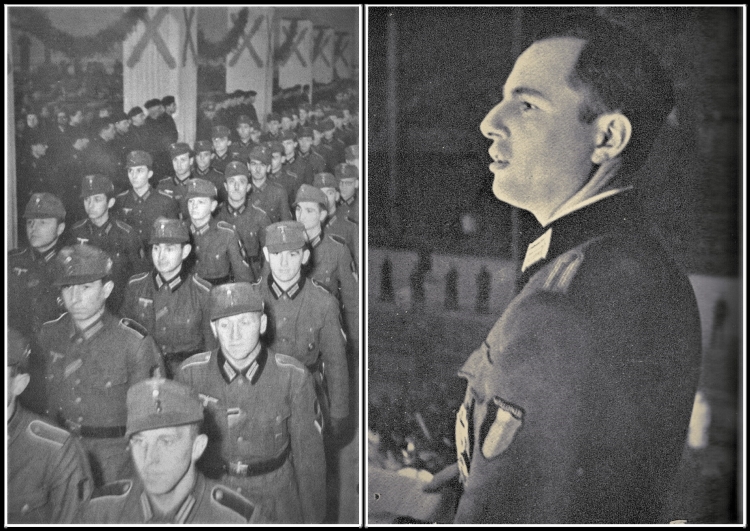

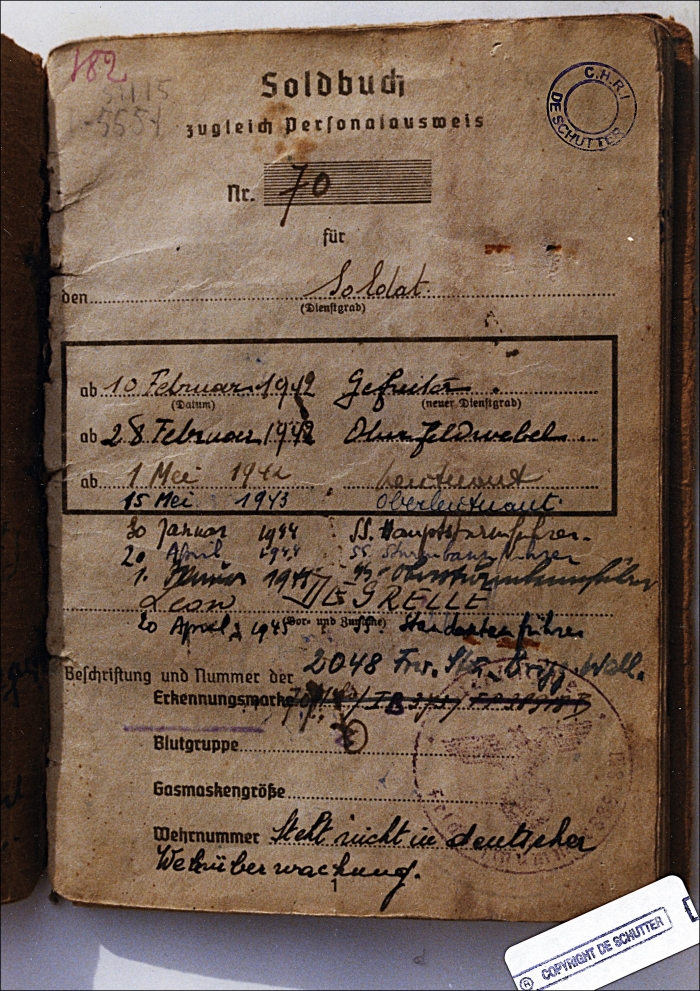

C'est donc dans cet uniforme que Léon Degrelle négocia directement avec Heinrich Himmler dans son train spécial stationné au Grand Quartier général de Hitler, le passage de la Légion Wallonie à la

C'est donc dans cet uniforme que Léon Degrelle négocia directement avec Heinrich Himmler dans son train spécial stationné au Grand Quartier général de Hitler, le passage de la Légion Wallonie à la

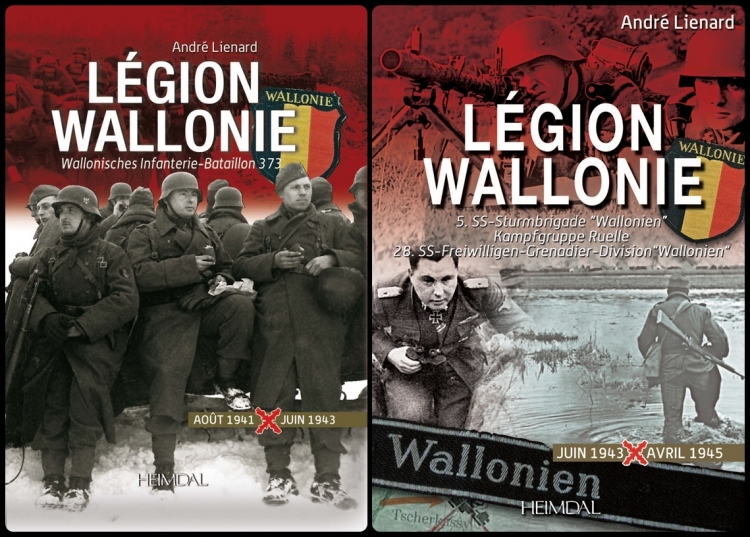

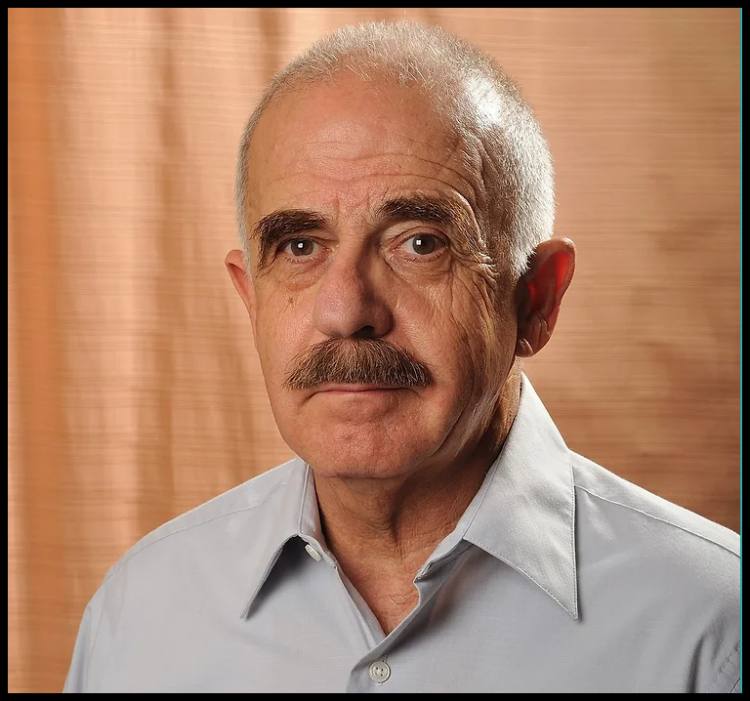

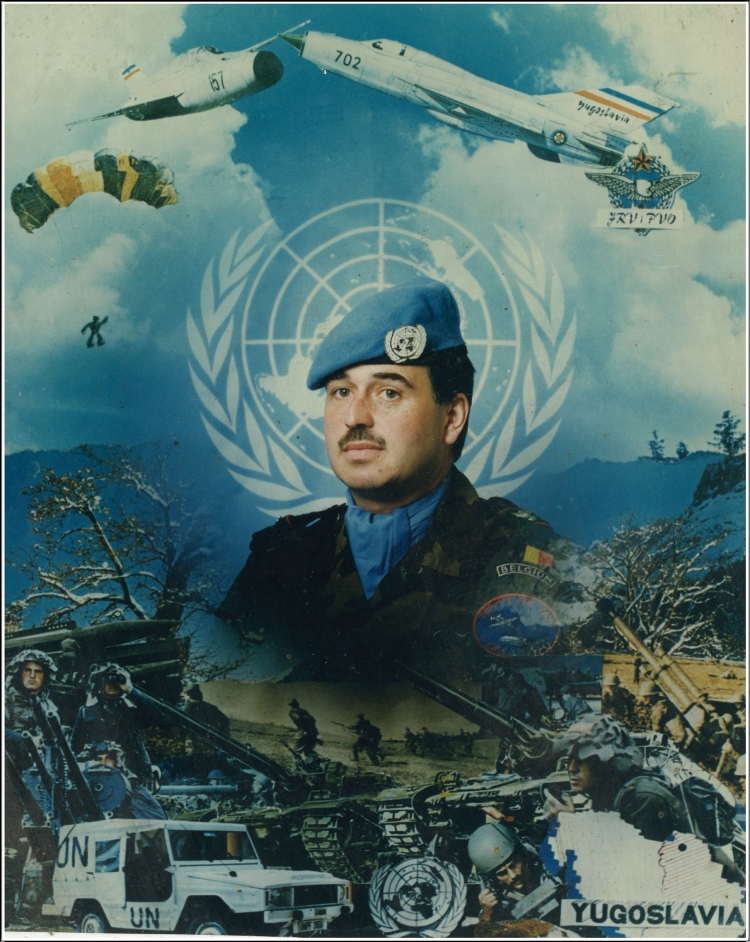

André Lienard est décédé le 26 mars dernier, à l’âge de 61 ans seulement, dans un hôpital de Charleroi dont il habitait la banlieue. Militaire de carrière, il avait participé, en 1992, à la mission des Casques bleus belges de la FORPRONU (Force de Protection des Nations-Unies) en Yougoslavie. Dès sa mise à la retraite, passionné qu’il était d’histoire militaire, il s’employa à fréquenter assidument les Légionnaires wallons du Front de l’Est dont il acquit progressivement les archives. Une dizaine d’années à peine lui suffirent pour devenir le propriétaire de la collection documentaire la plus étoffée sur la Légion Wallonie. C’est elle qui permit l’exposition remarquable Rex et l’Ordre Nouveau, à l’Abbaye de Stavelot, de novembre 2014 à mars 2015 (voir ce blog au 30 juin 2016) ainsi que l’édition par Heimdal des deux volumes consacrés à la Légion Wallonie (volume 1 : Wallonisches Infanterie-Bataillon 373, août 1941-juin 1943 ; volume 2 : 5. SS-Sturmbrigade « Wallonien », Kampfgruppe Ruelle, 28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division « Wallonien », juin 1943-avril 1945).

André Lienard est décédé le 26 mars dernier, à l’âge de 61 ans seulement, dans un hôpital de Charleroi dont il habitait la banlieue. Militaire de carrière, il avait participé, en 1992, à la mission des Casques bleus belges de la FORPRONU (Force de Protection des Nations-Unies) en Yougoslavie. Dès sa mise à la retraite, passionné qu’il était d’histoire militaire, il s’employa à fréquenter assidument les Légionnaires wallons du Front de l’Est dont il acquit progressivement les archives. Une dizaine d’années à peine lui suffirent pour devenir le propriétaire de la collection documentaire la plus étoffée sur la Légion Wallonie. C’est elle qui permit l’exposition remarquable Rex et l’Ordre Nouveau, à l’Abbaye de Stavelot, de novembre 2014 à mars 2015 (voir ce blog au 30 juin 2016) ainsi que l’édition par Heimdal des deux volumes consacrés à la Légion Wallonie (volume 1 : Wallonisches Infanterie-Bataillon 373, août 1941-juin 1943 ; volume 2 : 5. SS-Sturmbrigade « Wallonien », Kampfgruppe Ruelle, 28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division « Wallonien », juin 1943-avril 1945).