Léon Degrelle, toujours dans le collimateur

Sous le manteau du Caudillo [3]

Ragots en stock !

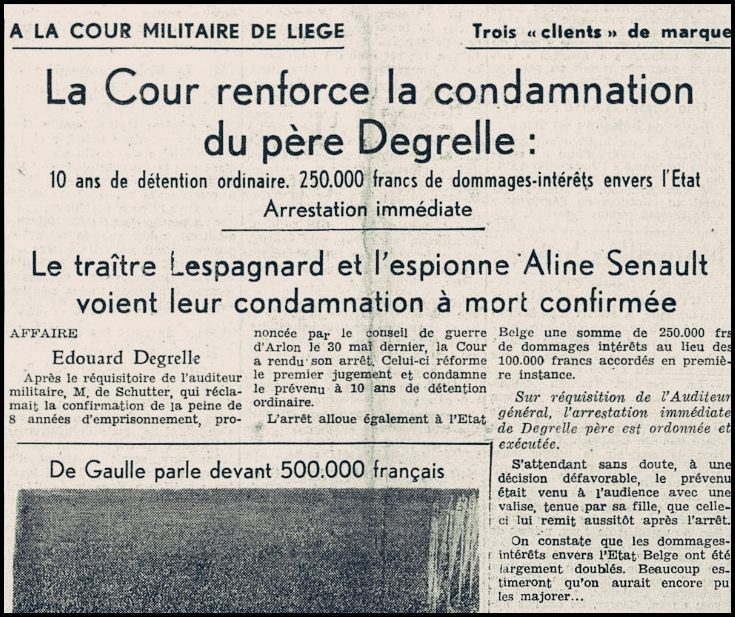

Nous avons pu, tout au long de deux articles bien loin d'être exhaustifs, mettre en évidence, pour tout ce qui est relatif à Léon Degrelle, les « qualités » professionnelles du Docteur en Histoire José Luis Rodríguez Jiménez, auteur de Bajo el manto del Caudillo (« Sous le manteau du Caudillo [Franco] » : ce blog aux 1er et 19 septembre 2024).

Nous avons pu, tout au long de deux articles bien loin d'être exhaustifs, mettre en évidence, pour tout ce qui est relatif à Léon Degrelle, les « qualités » professionnelles du Docteur en Histoire José Luis Rodríguez Jiménez, auteur de Bajo el manto del Caudillo (« Sous le manteau du Caudillo [Franco] » : ce blog aux 1er et 19 septembre 2024).

Ces « qualités » sont plus évidemment des carences, tant sont flagrantes la complaisance pour les racontars de toutes sortes et l'outrecuidance dans la réécriture des faits. L'Université Rey Juan Carlos peut décidément compter sur son distingué professeur pour soigner aux petits oignons sa réputation pittoresque. Et ce, grâce à sa capacité à réviser unilatéralement l'histoire et à développer une cancel culture politiquement correcte, –ce qui est, à l'évidence, hautement apprécié aujourd'hui.

Collaborer à tout prix !

La puissance de ses raisonnements au service de l'histoire révisée pourra néanmoins en déconcerter plus d'un. La logique est d'ailleurs parfois tellement tirée par les cheveux qu'on ne comprend plus ni les tenants ni les aboutissants de la démonstration. Ainsi, par exemple : « La déception [de n'être pas partie prenante dans les projets de l'Allemagne victorieuse de la Belgique en mai 1940] ne poussa pas [Léon Degrelle] à faire marche arrière dans la collaboration déjà entamée [?] de Rex avec l'envahisseur ni dans l'adoption des allures et des idées [?] du nazisme. [...] Enfin, les déceptions furent nombreuses, mais cette marginalisation avait préparé le terrain [!!!] pour la collaboration avec l'occupant. » (pp. 65-66).

Léon Degrelle libéré des geôles françaises, garda la barbe quelques semaines pour dissimuler les traces des sévices endurés durant sa captivité en France : le revoilà à Bruxelles, drève de Lorraine dans le bois de la Cambre, à l'entrée de sa propriété alors réquisitionnée par la Luftwaffe (pour prix de sa « collaboration » sans doute ? Voir La Cohue de 1940, p. 109 et ce blog au 8 octobre 2022).

Pour l'historien diplômé de l'Université Complutense de Madrid, Léon Degrelle était en effet « collaborateur » du Reich dès avant mai 1940 ! C'est aussi ce que voulaient faire croire les autorités belges qui l'ont arrêté et ce qu'ont cru les militaires français qui l'ont torturé pour qu'il dévoile les plans secret d'Adolf Hitler ! « La police militaire française me croyait au courant de tous les secrets de Hitler. À force d'être rossé, je finirais bien par avouer quels étaient les plans de l'épouvantable Führer » ! (Léon Degrelle : persiste et signe, p. 220 ; ce blog aux 30 avril et 6 mai 2017).

Mais loin de participer aux plans d'attaque de son pays, au moment de l'invasion allemande de la Belgique et du Luxembourg, Léon Degrelle était chez lui à Bruxelles où il récitait « lentement les admirables prières de l'Office des morts pour les héros qui succombaient à cette heure » (La Guerre en prison, p. 70). C'est à ce moment précis que « l'auditeur général Ganshof van der Meersch, le haineux factotum du ministre franc-maçon Janson » fit en sorte que, malgré son immunité parlementaire, il fût arrêté et enfermé « dans une cellule du palais de Justice de Bruxelles dès la première heure de la guerre, puis incarcéré à la prison de Saint-Gilles, mis au secret, transporté deux jours plus tard à la prison de Bruges, ensuite livré à la police française » (Persiste et signe, p. 217).

Une fortune suspecte

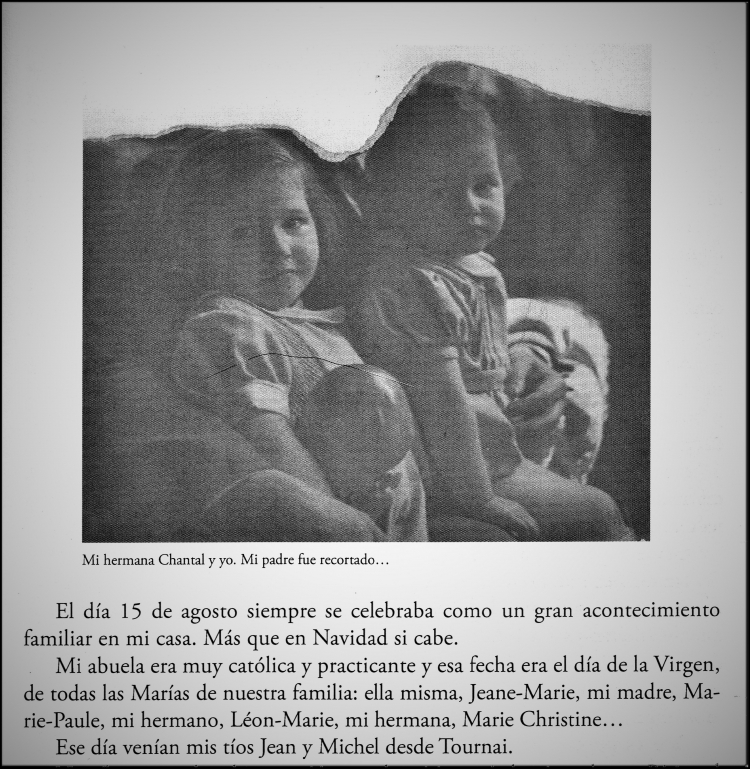

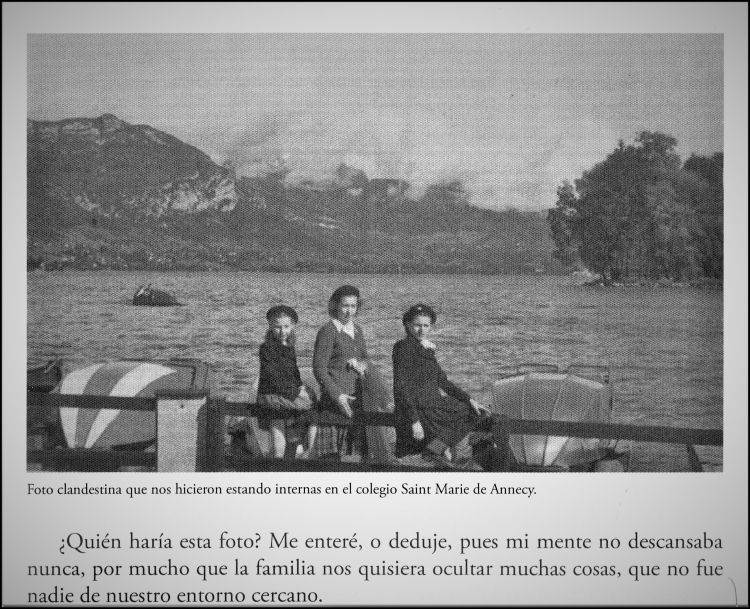

Nous pouvons étoffer ce dossier presque à l'infini : par exemple, à propos de la fortune de Léon Degrelle, lorsque Rodríguez reprend les soupçons psychotiques d'Anne Lemay[-Degrelle] (ce blog au 23 octobre 2022) : « Jamais sa fille n'a dit qu'il avait exercé quelque travail concret. [...] Bien entendu, les travaux [de La Carlina] qui durèrent plusieurs années, ont dû entraîner des coûts considérables. Le plus probable est qu'il dut faire face à ces frais grâce au soutien économique de certaines amitiés [etc. : voir ce blog sur la première fournée de ragots de Rodríguez, le 1er septembre 2024] » (p. 232).

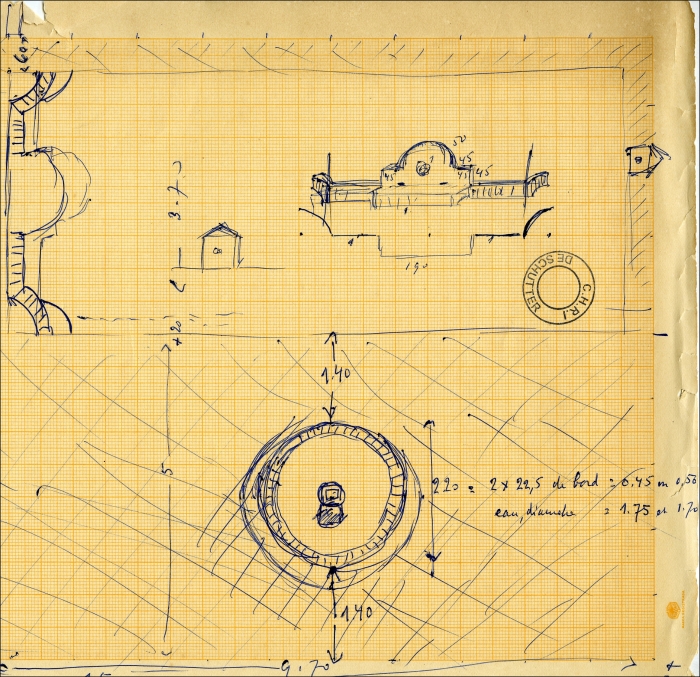

Anne Lemay[-Degrelle] n'a jamais précisé quel « travail concret » son père avait pu exercer, mais elle n'a jamais prétendu non plus qu'il fût totalement oisif. Elle raconte même l'avoir accompagné lors d'une visite chez des industriels basques avec lesquels il était en affaire (ce blog au 23 octobre 2022 ; voir aussi la lettre de Léon-Marie à sa cousine, quelques jours avant son accident, impressionné par les compétences de son père pour le commerce et l'industrie : « Papa s’occupe beaucoup d’affaires diverses ; il est très adroit pour cela », ce blog au 26 février 2016). Mais cela n'intéresse pas Rodríguez. Ce sont pourtant ces revenus qui permirent la construction de La Carlina, dont Léon Degrelle –architecte, pour l'occasion !– dessina lui-même quelques plans ainsi que les principaux ornements et détails architecturaux (ici l'une des fontaines de la propriété).

Si Léon Degrelle put compter dans les premiers temps de son exil sur le soutien précieux d'amis politiques avec qui il avait noué des liens personnels lors de son premier voyage en Espagne en février 1939 (ce blog au 1er septembre 2024), leur aide fut davantage matérielle (transport, abris, soins de santé, appuis politiques,...) que pécuniaire. Elle permit néanmoins à l'exilé de réunir les conditions nécessaires pour lui permettre de commencer à gagner sa vie. C'est ainsi qu' « À la date du 21 novembre 1947, la section du travail des étrangers a délivré la carte de travail numéro 20.969 correspondant au dossier numéro 28.164 au nom d'Enrique Durand, son nouveau patronyme, apatride né à Varsovie. Ce document l'autorisait à travailler à Madrid en tant qu'expert d'art dans l'entreprise d'Enrique Durán avec un salaire annuel de 12.000 pesetas. » (José Luis Jerez Riesco, Degrelle en el exilio, p. 114).

Ce premier permis de travail n'avait cependant qu'une validité de quelques mois (jusqu'au 7 juillet 1948). Mais il permit le véritable démarrage de ses activités professionnelles, comme il l'a détaillé à Jean-Michel Charlier : « je suis arrivé à posséder en exil quelques biens, un toit, et surtout ce qui m'est indispensable dans la vie : des œuvres d'art. Comment ? C'est simple : j'ai trimé. [...] Pendant plusieurs années, coupé de presque tout le monde, perdu dans un bled de la Sierra Morena, à vingt kilomètres du premier village, je n'ai pu me servir que d'un vieux téléphone à moulinet pour mener mes premières opérations. C'était presque pittoresque. J'ai ensuite contribué à monter près du Guadalquivir une industrie métallurgique. J'ai réussi aussi d'excellentes opérations sur du coton d'Australie. Puis je suis devenu constructeur. J'ai fourni notamment un toit à cinquante ménages d'une base américaine. » (Persiste et signe, p. 395 ; voir les esquisses de plans pour les maisons américaines sur ce blog, le 23 octobre 2022). Sur le sujet, Rodríguez eût également pu et dû consulter la biographie consacrée à Léon Degrelle en exil par José Luis Jerez Riesco (p. 191 sv.). Mais sans doute trouve-t-il l'auteur trop peu recommandable, puisqu'il le dénonce comme « néo-nazi espagnol [...] admirateur du leader belge » (p. 366). Sa biographie (ce blog, entre autres, au 28 mai 2016) est pourtant bien mieux documentée que la publication de Rodríguez , par exemple sur les sociétés commerciales et entrepreneuriales créées par Léon Degrelle après la saisie de La Carlina, dans les années 1960-1970, pour gagner sa vie : MADESA (Madrid Europa SA), CODERSA (Comercio y Decoración SA), Torre del Sol SA, Tintebel,...

Devenu constructeur au début des années 1950, Léon Degrelle surveille le chantier des maisons à destination d'une cinquantaine de ménages d'une base américaine.

En-tête de lettre au nom de CODERSA, la société commerciale de Léon Degrelle, domiciliée à l'adresse de l'appartement madrilène où il habitera, en alternance avec le Paseo Maritimo de Malaga, jusqu'à la fin de sa vie.

En civil pour passer inaperçu ?

Autre détail complètement faux : Léon Degrelle abandonna son uniforme en quittant le Danemark pour la Norvège : « Habillés en civil, [Degrelle et Du Welz] voyagèrent sur un dragueur de mines allemand jusqu'à Oslo. » (p. 54). Déjà, dans La Campagne de Russie, le Commandeur de la Wallonie avait laissé entendre que l'hostilité relative de la population norvégienne à son égard et celui de ses compagnons était provoquée par l'uniforme allemand qu'ils portaient : « Nous nous arrêtâmes deux fois pour demander notre route. Les promeneurs nous dévisageaient : non, faisait chaque tête [,,,] malgré la brillance du printemps, la guerre et sa hargne passaient d'abord... » (p. 266). Il sera plus précis avec Wim Dannau en 1969 (mais dans le français approximatif typique du peu scrupuleux journaliste dans Face à face avec le rexisme, Le Scorpion, 1971) : « Oslo était de toutes parts frénésie de la libération, mais sans violence aucune ! Parce qu'enfin, nous étions en uniforme de la Waffen SS ! Ce n'était pas une recommandation : une auto de la Waffen SS ! Nous avons traversé la ville entière ; on était à l'avant de la petite voiture. Moi avec au cou mon collier de la Ritter-Kreuz ; ça se reconnaissait. Mais les gens faisaient des petits bonjours et on s'écartait pour laisser passer la voiture et c'est les même gens qui, le lendemain, ont massacré tous les Waffen SS qu'ils ont trouvés dans la ville quand sont descendus de la montagne les gens de la résistance. Mais les gens de la ville, ils étaient là, bien calmes ! » (p. 100).

Ainsi que dans Tintin mon copain (écrit au début des années 1990, publié en 2000) : « Dans ma petite Volkswagen, Feuilles de Chêne au cou, je portais toujours mon uniforme de Commandeur de Division de la Waffen SS. S'il fallait périr, je voulais que ce fût fièrement, à l'ordonnance ! » (p. 136).

D'une terrasse du second étage de l'Hôpital Mola, Léon Degrelle (l'épaule gauche toujours plâtrée) et Robert Du Welz assistent à un match de boxe organisé dans le patio de la clinique : les deux officiers SS ont toujours le même pantalon feldgrau de l'uniforme qu'ils portaient lors du crash du Heinkel du ministre Speer dans la baie de San Sebastián au petit matin du 8 août 1945.

De même, c'est sans équivoque que Léon Degrelle répondit à la question précise du journaliste de Playboy en avril 1979 (ce blog au 19 septembre 2024) :

« DEGRELLE :La situation en Norvège était étrange, il n'y avait pas de haine. J'ai pu me promener pendant des heures dans les rues d'Oslo le jour de la capitulation.

PLAYBOY : Habillé en civil ?

DEGRELLE : Jamais je n'ai enlevé mon uniforme. Je suis arrivé en Espagne en le portant. »

Pour preuve encore de l'insanité de l'affirmation gratuite de Rodríguez, l'anecdote savoureuse que Léon Degrelle confia à Jean-Michel Charlier en 1976 : « Dans ma chambrette de blessé à l'hôpital militaire de San Sebastián, j'étais au secret. Au bout de quinze mois, après que toutes mes offres de retour en Belgique eussent été repoussées, et mon expulsion théorique d'Espagne ordonnée, il m'a bien fallu déguerpir de cette bâtisse. Je ne possédais même pas de vêtements civils. J'étais tombé dans la mer en uniforme de la Waffen SS. Pour prendre le vert, j'avais absolument besoin d'au moins un pantalon qui ne fût pas de couleur feldgrau ! [...] Il me fallait donc faire teindre ce vieux pantalon hérétique. Pendant plusieurs semaines j'ai vendu à d'autres internés mes quelques cigarettes de blessé jusqu'à réunir les dix pesetas que la femme de charge de l'hôpital réclamait pour la teinture ! C'était le tarif le plus bas. La teinture, d'ailleurs, était tellement détestable que lorsque j'ai retiré ce pantalon historique, le soir de mon évasion, j'avais des cuisses noires comme celles du maréchal Mobutu ! La teinture s'était plaquée sur ma peau comme une décalcomanie. » (Persiste et signe, pp. 393-394).

Un baragouineur et un faux gradé...

Ou, autre exemple de renseignement non vérifié mais croustillant, l'affirmation (inspirée sans doute également par Anne Lemay[-Degrelle], ce blog au 3 janvier 2023), selon laquelle Léon Degrelle parlait « un espagnol grossier entrecoupé de phrases en français » (p. 244), alors que, cinq pages plus loin, Rodríguez cite le témoignage de Jean-Louis Urraca qui vécut plusieurs années auprès de l'exilé : « il s'exprimait couramment en espagnol “qu'il parlait bien, avec tout le vocabulaire, mais avec un accent prononcé” » (p. 249).

Enfin –exemple beaucoup plus déplaisant–, cette allégation calomnieuse déniant à Léon Degrelle son grade de colonel. Pour l'occasion, Rodríguez n'hésite pas à reprendre l'antienne du Degrelle-menteur radotée par les historiens officiels : « [...] Himmler qu'il cherchait et qu'il finit par retrouver, d'après ce qu'il dit car il se pourrait bien que cette histoire ne serve qu'à mettre dans la bouche du chef de la SS son accession au grade de colonel, alors que tout était déjà perdu. Peut-être n'est-ce qu'un mensonge et qu'il ne pensait qu'à fuir et à se cacher. » (p. 54)

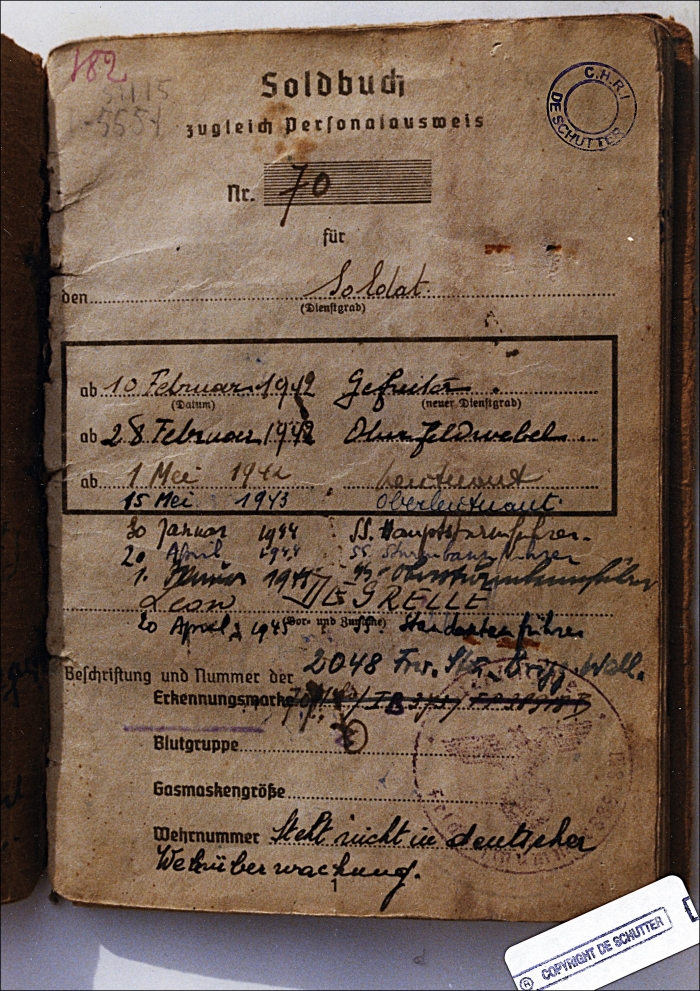

Le Soldbuch de Léon Degrelle détaille tout son parcours militaire depuis son engagement, le 8 août 1941, comme simple soldat jusqu'au grade de Standartenführer (colonel), obtenu le 20 avril 1945, jour du cinquante-sixième anniversaire du Führer. Et tant pis pour l'expertise universitaire de Rodríguez, Docteur ès histoires fabriquées.

Ce nouveau « scoop » mouillé est peut-être bien issu de la prétendue Encyclopédie du Pic de la Mirandole Eddy De Bruyne (ce blog à partir du 23 mars 2017) qui prétend que le grade ultime de Léon Degrelle fut SS-Obersturmbannführer (lieutenant-colonel), à l'exclusion donc de colonel et, a fortiori, de général. Mais ce dictionnaire ne figure pas dans les Références bibliographiques et archivistiques de Rodríguez, au contraire des autres publications de De Bruyne. Les aurait-il mal lues, car, reprenant le Journal (non publié) de l'Untersturmführer (sous-lieutenant) Charles Generet, De Bruyne raconte : « Le 1er mai 1945, Degrelle et sa suite passèrent la nuit à Kalkhorst. Himmler y passa dans le courant de la matinée du 2 mai sans que Degrelle eût le temps de le rencontrer. L'ironie du sort voulut que Duwelz fût occupé à coudre les insignes de Standartenführer (colonel) sur l'uniforme de Degrelle ». (Léon Degrelle et la Légion Wallonie, la fin d'une légende, pp. 225-226).

Sur les divagations de De Bruyne à propos du caractère illégitime des actes officiels de Heinrich Himmler après la dictée de son testament par Adolf Hitler, nous renvoyons à notre article circonstancié publié sur ce blog le 28 novembre 2017.

A la fin des années 50, très probablement à La Carlina, Léon Degrelle se fait photographier avec son uniforme en compagnie de son ami, le Standartenführer (colonel) Otto Skorzeny. On remarquera les pattes de col portant les insignes de Standartenführer cousus par l'officier d'ordonnance Robert Du Welz au petit matin du 2 août 1945.

Le mariage à Madrid de la dernière fille de Léon Degrelle, Marie-Christine, avec un jeune avocat galicien, le 9 octobre 1969, fut à nouveau l'occasion d'un hourvari médiatique. Le journal flamand Telstar (hebdomadaire aujourd'hui disparu), en profita pour s'interroger sur les ressources financières de « Don León José de Ramírez Reina alias Léon Degrelle ». Et d'obtenir cette intéressante conclusion d'Otto Skorzeny : « Les initiés savent en effet que Léon Degrelle a connu financièrement aussi bien des hauts que des bas. C'est surtout son ami Otto Skorzeny, le libérateur de Mussolini, qui a toujours été présent pour le protéger quand les choses allaient mal. Skorzeny est le représentant de grandes entreprises en Espagne et n'a jamais laissé tomber son camarade Léon. Son explication toute sereine :

– Herr Léon était général SS. Et moi, colonel. Ainsi tout est dit. »

(Telstar, 18 octobre 1969, p. 7)

Un gendre collabo face à un beau-père patriote ?

Allez ! Un dernier ragot pour la route : il nous éclairera sur l'étendue de la conscience professionnelle de ce docteur en histoire qui ne lit que superficiellement ses documents et, surtout, ne vérifie pas ses informations, ou plutôt ce qu'il a compris de ses lectures.

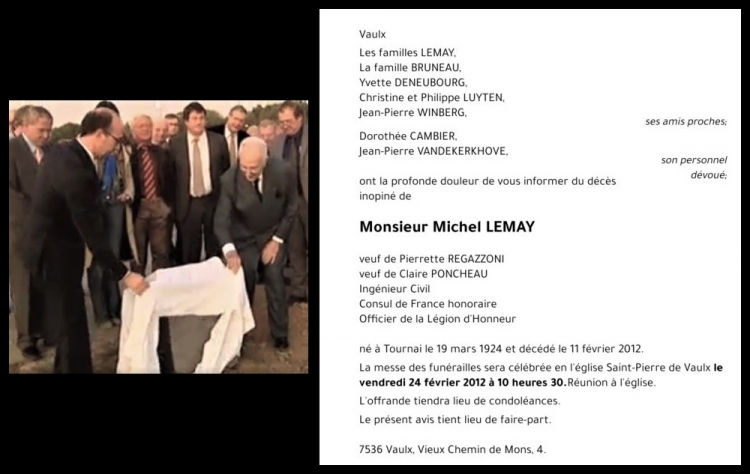

Marcel Lemay (1883-1940)

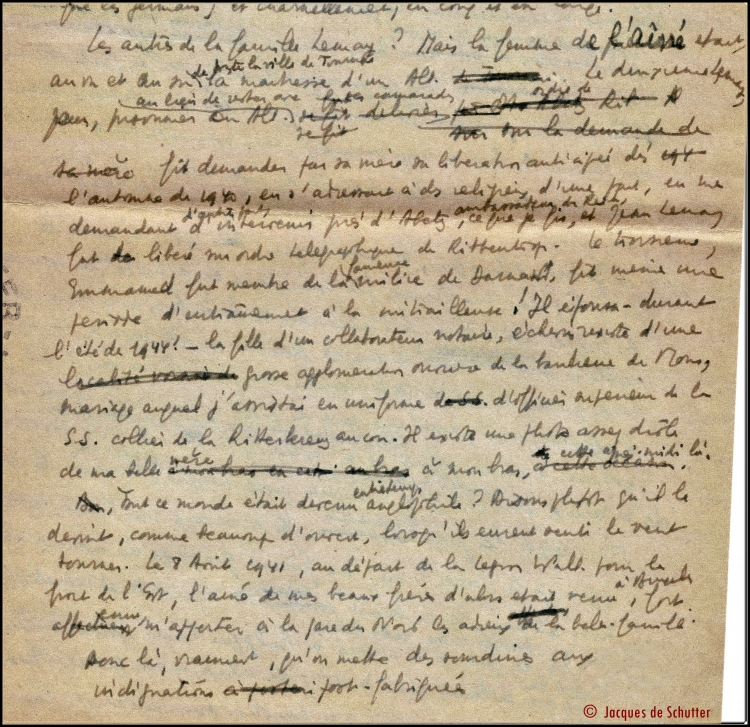

C'est ainsi que Rodríguez va nous élucubrer toute une faribole sur la rupture des relations entre Léon Degrelle et Marcel Lemay, son beau-père : « Mais du reste de la famille, [Degrelle] ne devait avoir que peu de nouvelles. Il vivait depuis des années dans un isolement physique et émotionnel, sans échanger de courrier avec sa femme ou sa belle-famille, avec lesquels les relations s'étaient détériorées depuis longtemps. Son beau-père avait trouvé la mort sur le front d'Alsace en combattant les Allemands et au moins un de ses beaux-frères s'était également battu contre la Wehrmacht. Le fait que Degrelle ait combattu sous l'uniforme allemand semble suffire à expliquer la rupture, mais il y a une autre raison, très commentée par la famille : sa fille Anne assure que le pire pour eux fut qu'il clôtura un de ses meetings en lançant le cri “Heil Hitler !” ; il fit de même pour l'éditorial du Pays réel du 1er janvier 1941, intitulé “Salut à 1941.” » (p. 188).

À ceux que choque et horrifie le « Heil Hitler ! » de Léon Degrelle, on ne peut que conseiller de lire l'intégralité de son éditorial, qui est une reconnaissance de l’œuvre accomplie en Allemagne par son chef et le souhait pour l'Europe de connaître de pareilles réalisations.

Le contexte de cette publication est également des plus intéressants, car cet éditorial de Nouvel-An est significativement placé à côté de la proclamation de Nouvel-An d'Adolf Hitler annonçant la poursuite de l’œuvre politique du national-socialisme : garantir les droits élémentaires de l'homme à tous ceux qui n'ont rien.

Le problème, c'est que Rodríguez embrouille la chronologie à plaisir, mélangeant dates et faits comme s'ils étaient strictement contemporains. À le lire, quand l'armée allemande est passée à l'offensive, le 10 mai 1940, les relations du chef de Rex avec son beau-père « s'étaient détériorées depuis longtemps », « depuis des années » même. La preuve étant que Marcel Lemay fut tué « sur le front d'Alsace en combattant les Allemands », alors que Léon Degrelle combattait « sous l'uniforme allemand », après avoir lancé « le cri “Heil Hitler !” »... À l'appui de sa brillante démonstration, il invoque, dans ses Références bibliographiques et archivistiques, le témoignage irréfragable de Léon Degrelle lui-même : « S'agissant des données relatives à la famille Degrelle durant la guerre mondiale et l'après-guerre : la mort du beau-père, dans La Cohue de 1940, pp. 42-43 [...] » (p. 380).

Apprenons donc au professeur d'université qu'au moment de l'invasion allemande, Léon Degrelle ne portait pas l'uniforme allemand et ne criait pas « Heil Hitler ! », mais avait été jeté en prison (ce blog aux 30 avril et 6 mai 2017). Quant à La Cohue de 1940, le professeur devrait certainement apprendre à lire ! « Je retrouvai à Paris [pour les fêtes de Noël 1939], venant directement de la ligne Maginot, mon beau-frère, jeune candidat officier, et mon beau-père, capitaine de réserve, qui, malgré ses cinquante-sept ans, avait lâché ses usines et était reparti gaillardement, comme volontaire, au front d'Alsace ; il allait mourir pour la France quelques mois plus tard. » (p. 43).

Le Pays réel, 12 septembre 1936.

Notons tout d'abord que les relations « détériorées depuis longtemps » avec son beau-père n'ont manifestement pas empêché Léon Degrelle de passer les fêtes de Noël 1939 avec lui et « au moins un de ses beaux-frères ». Rien de plus normal puisque ce beau-frère n'est autre que le très rexiste Jean Lemay, sous-lieutenant de l'armée française. Jean Lemay accompagna ainsi, en septembre 1936, les envoyés spéciaux du Pays réel (José Streel, Hubert d'Ydewalle, Serge Doring) dans leur visite du front nationaliste en pleine guerre civile espagnole.

Notons également que le beau-père Marcel Lemay n'est pas mort au front au cours de la Bataille d'Alsace en juin 1940. Léon Degrelle l'avait pourtant bien écrit noir sur blanc : « il allait mourir pour la France quelques mois plus tard », c'est-à-dire le 5 octobre 1940, à Eyliac, dans sa propriété de Dordogne (ce blog au 13 mars 2023). Son faire-part mortuaire publié dans Le Pays réel le 26 octobre 1940 reste assez vague sur les causes du décès, le déclarant « mort des suites de la guerre ». Comme le confiera son fils Michel à Philippe Dutilleul, réalisateur du film La Führer de vivre (février 2009, ce blog au 20 décembre 2022), son père serait plus sûrement mort « de chagrin » (L'Avenir, 26 mars 2009).

Chagrin causé par la défaite humiliante de la France ? Chagrin causé par la captivité subie par son fils Jean dans un camp de prisonniers en Allemagne (la famille Lemay demandera d'ailleurs à Léon Degrelle d'intervenir pour sa libération : ce blog au 20 décembre 2022) ? On ne sait, mais ce chagrin ne fut certainement pas causé par un désaccord avec les positions politiques de son beau-fils, car un tel différend n'exista jamais, Rodríguez se gardant bien de citer la suite du texte de La Cohue de 1940 : « Je passai une semaine avec eux, blaguant, flânant. Mon beau-père et moi étions des amis intimes. J'admirais son patriotisme bruyant et incandescent. Son devoir à lui, Français, une fois la guerre engagée, était de se battre. Mon devoir à moi, Belge, tant que la guerre épargnait la Belgique, était d'éviter à mon pays cette catastrophe tout en lançant à l'Europe les derniers appels pacifiques qui pourraient encore, peut-être, la sauver des abîmes de feu et de sang vers lesquels elle se précipitait. » (p. 43).

Il n'y eut donc jamais le moindre différend entre Marcel Lemay et Léon Degrelle, qui étaient « des amis intimes ». L'industriel tournaisien fut même le principal soutien financier de son gendre, participant, par exemple, au sauvetage des presses de Rex en 1934 à hauteur de 200.000 francs (+/- 18.000 euros), au financement des campagnes électorales du mouvement (500.000 francs –45.000 euros– en 1937 ; 800.000 francs –71.000 euros– en 1938) ainsi qu'à l'établissement du couple Degrelle à la Drève de Lorraine en 1939 (un prêt de 600.000 francs, ce blog au 13 mars 2023). Tous ces dons étaient parfaitement connus de tous, suscitant d'ailleurs le persiflage de la presse antirexiste.

Caricature parue en « une » de La Dernière Heure le 27 octobre 1938 (les élections communales du 16 octobre ne furent pas un succès pour le mouvement rexiste en crise depuis le revers électoral de 1937 : ce blog au 22 mai 2024).

Cette fable de la rupture de la confiance et des relations entre le père et le grand-père d'Anne Lemay[-Degrelle] fut probablement inventée par la grand-mère, Jeanne Caton et ce, comme nous l'avons établi (ce blog au 24 janvier 2023), par sa « volonté de se montrer, après-guerre et par grégarisme opportuniste, le plus antihitlérien possible » afin de sauver autant que possible la florissante entreprise familiale. Mais qu'un historien reprenne cette fiction sans la moindre vérification et en triturant encore plus gravement la chronologie relève du mensonge, plus encore que de la mauvaise foi !

Précisons aussi qu'après avoir défendu la politique officielle de la Belgique qui était celle de la neutralité, réaffirmée encore par le roi Léopold III à la fin de 1939 (ce blog au 20 mai 2018), Léon Degrelle qui, en tant qu'aîné de famille nombreuse, avait été exempté du service militaire (ce blog au 31 juillet 2017), demanda à s'engager dans les troupes belges, exactement à l'image de son beau-père (ce blog au 7 mai 2016).

Alors, amalgamer la mort en 1940 du grand-père –prétendument tué au combat– au Heil Hitler tactique de janvier 1941 (destiné à rappeler au Führer la nécessité d'une politique nationale-socialiste en Belgique plutôt que la réactivation d'une Flamenpolitik par les hobereaux prussiens d'occupation : ce blog au 18 mai 2017) censé aggraver le port de l'uniforme allemand de juillet 1941 (héroïque participation à la croisade antibolchevique, nécessaire au retour respecté de la Belgique dans le concert des nations de l'Europe d'Ordre nouveau), ressortit à la diffamation. D'autant que, nous le savons aujourd'hui, malgré les contorsions des historiens officiels, aucune de ces actions de Léon Degrelle inspirées par un patriotisme qui n'avait rien à envier à celui de Marcel Lemay ne fut jamais condamnée par le roi, disposé d'ailleurs lui-même à jurer allégeance au Führer (ce blog au 28 juin 2017) !

Affiche contre le retour du roi Léopold III soumis au référendum du 12 mars 1950 ; « Auteur responsable : Salomon Deloye Place Cardinal Mercier, Ougrée. Imprimerie Union coopérative, 26 place Saint-Lambert Liège – Directeur : J. Malaise »

Après avoir grossièrement refusé de rencontrer Adolf Hitler en visite à Bruxelles le 1er juin 1940 (ce blog au 28 juin 2017), le roi Léopold III fut tout heureux de se voir accorder, grâce à l'entregent de sa sœur Marie-José, épouse du fils du roi d'Italie, un entretien avec le Führer, qui se tint à Berchtesgaden, le 19 novembre 1940 (et non le 16 comme indiqué sur ce placard). Cette rencontre conforta le souverain dans sa détestation du régime parlementaire et son inclination pour l'Ordre nouveau. Même si le cours des événements imposa finalement une indispensable marche arrière, il n'en reste pas moins que sa volonté communiquée par l'omniprésent secrétaire du Roi, le comte Capelle aux démentis à posteriori systématiques, encouragea aussi bien Léon Degrelle et les Volontaires au Front de l'Est, que des journalistes comme Robert Poulet à collaborer avec le Reich national-socialiste dans une perspective toute patriotique (ce blog au 25 mai 2016).

Ce qui explique les contorsions embarrassées des historiens de cour, tel, par exemple, Martin Conway : « En fait, dans cette matière [l'attitude du Roi favorable à la Légion] comme dans tant d'autres relatives aux faits et gestes de Léopold III et de son entourage durant la guerre, beaucoup dépend de l'interprétation que l'on fait de certains commentaires assez réservés par ailleurs. » (Degrelle, les années de collaboration, p. 107). Le même Conway devant admettre du bout des lèvres que « des rumeurs persistent au sein de Rex et de la Légion selon lesquelles tous ceux qui ont demandé l'avis de la Cour n'ont pas été déconseillés de se battre en Russie. » (p. 108).

Il est vrai que les témoignages abondent sur une réserve royale finalement assez peu réservée :

« Le Comte Capelle m'a dit que le Roi était tout a fait favorable à la Légion, mais qu'il ne pouvait le manifester publiquement. » (Pierre Daye, in Recueil de documents établi par le Secrétariat du Roi concernant la période 1936-1949, p. 366).

« Le 8 août 1941, [le Roi] dit à Capelle : “[...] Sans être admirateur de Hitler, il faut reconnaître qu'il essaie de mettre de l'ordre dans son pays et d'inculquer l'esprit de discipline dans la jeunesse. [...] S'il ne parvient pas à abattre le bolchevisme, nous connaîtrons, après la guerre, le plus grand danger que l'Humanité ait jamais connu et que ne veulent pas soupçonner actuellement les esprits à courte vue.” » (in Jan Velaers et Herman Van Goethem, Léopold III en Belgique, sous l'Occupation, in Léopold III, Éditions Complexe, p. 160).

« le Roi me demanda un jour (en été 1940) si je croyais que dans une Europe fédérée sous l'hégémonie allemande, il pourrait en tant que Roi prêter à Hitler un serment comportant une certaine allégeance, comme dans le Reich d'antan les monarques à l'Empereur. [...] Après l'entrevue de Berchtesgaden en novembre 1940, le Roi me dit à plusieurs reprises que [...] il avait été profondément impressionné par la personnalité de Hitler. Au printemps de 1941, il alla même un jour jusqu'à dire : “C'est un homme comme il en naît un tous les mille ans”. » Henri de Man, Le “Dossier Léopold III”, Éditions des Antipodes, p. 33).

Pour un point sur les relations entre Léopold III, Adolf Hitler et Léon Degrelle, voir ce blog au 28 juin 2017. Mais c'est très volontiers que nous conclurions avec le malheureux Victor Matthys, condamné à mort par les tribunaux de la répression : « La moindre conclusion que l'on en tire, après les entretiens de Berchtesgaden, est [que le Roi] se réserve d’approuver le vainqueur. » (ce blog au 7 juin 2018).

Dessin extrait d'une caricature anonyme publiée en 1940 par la Ligue d'Action wallonne

Nous terminerons là notre revue largement incomplète des ragots et autres médisances de Rodríguez car c'est la réécriture complète du bouquin que la correction de ses billevesées imposerait...

Cela ne veut néanmoins pas dire que nous allons maintenant quitter l'ouvrage du docte cathédrant car, –divine surprise !–, le lecteur pourra tout de même trouver quelques précieux renseignements inédits... cachés sous le manteau du Caudillo !

À suivre