V. Les lacunes historiques d’Anne…

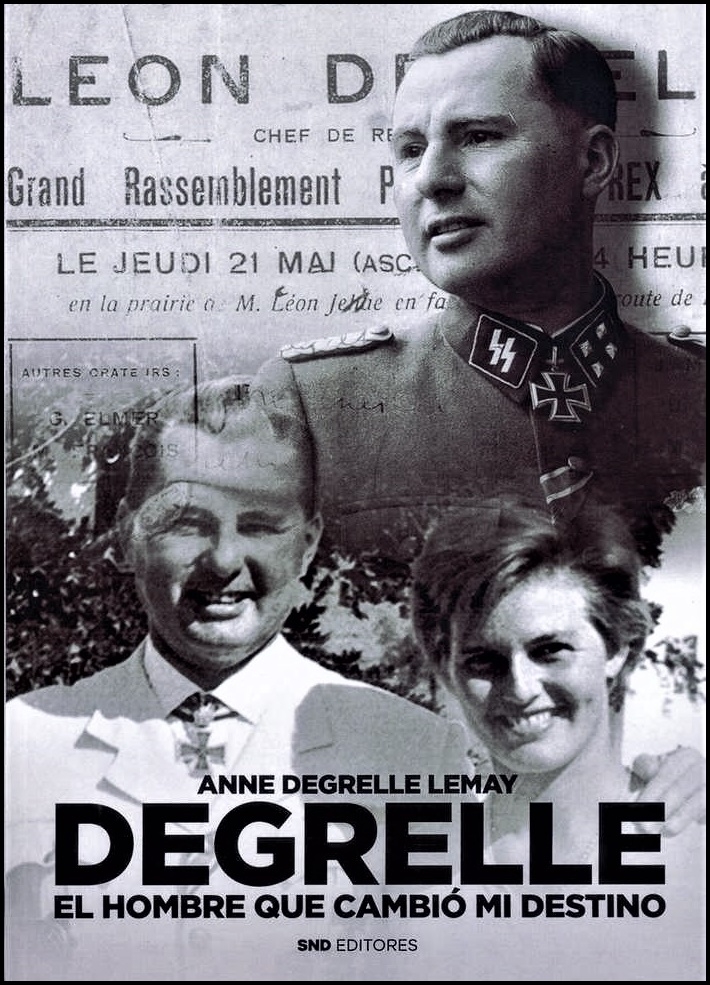

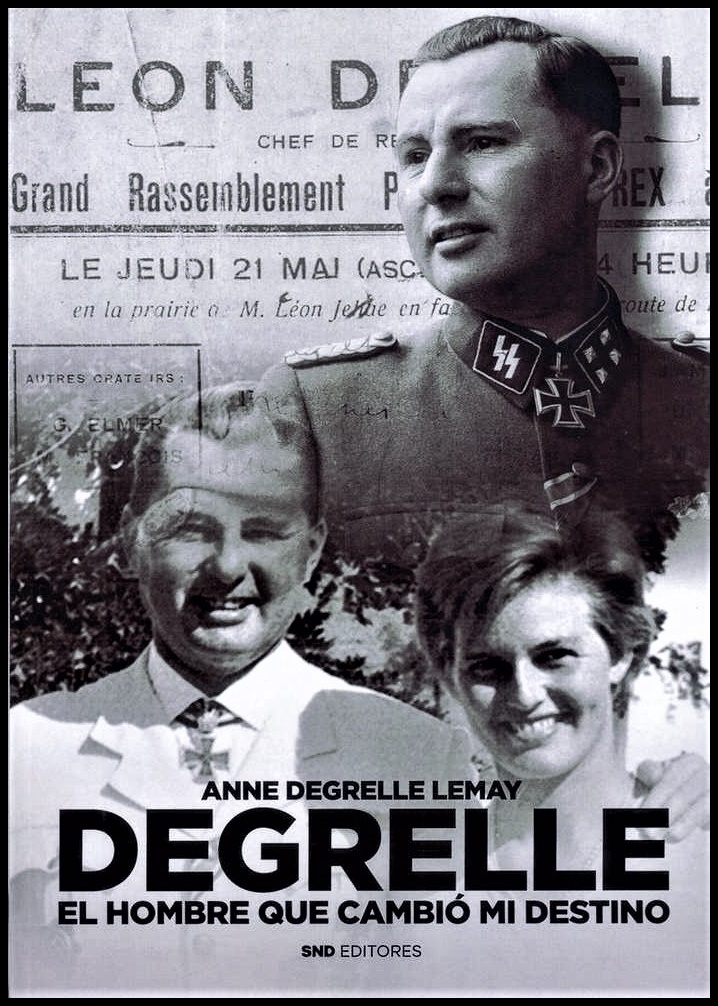

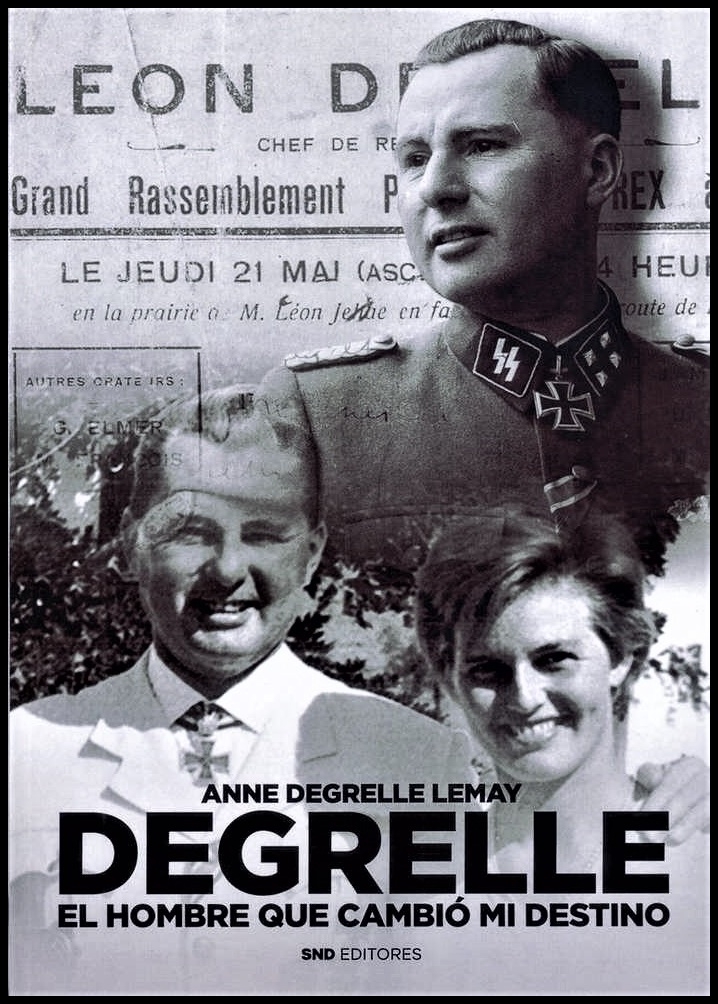

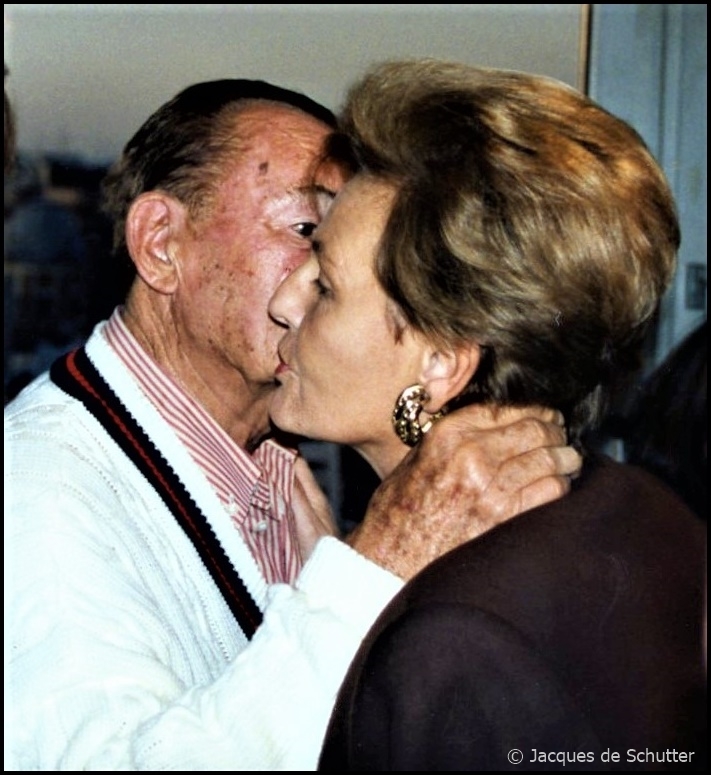

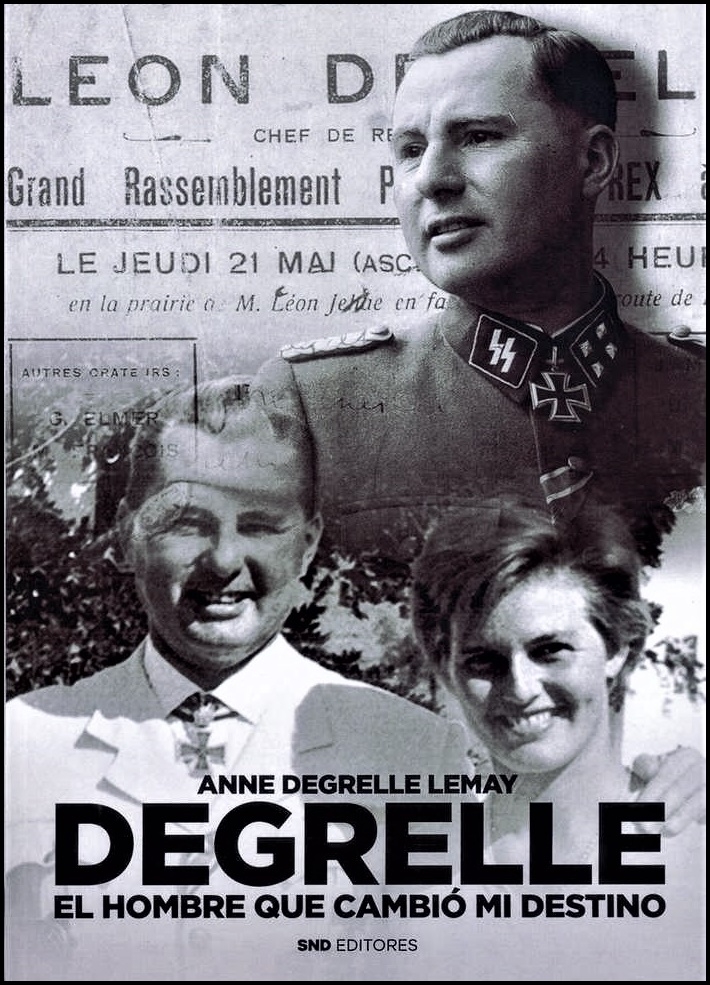

Léon Degrelle a tout fait pour retrouver ses enfants, pas seulement matériellement en les accueillant en Espagne où ils firent leur vie, sauf Léon-Marie victime d’un accident mortel après quelques mois et Chantal qui était déjà mariée en France, mais affectueusement surtout. De la part d’Anne, cette affection fut-elle réciproque, spontanée et sincère ? Oui, nous affirme-t-elle avec assurance. Et nous n’avons aucune raison de ne pas la croire. Mais l’édition de cette « espèce de journal à destination de mes enfants et de mes petits-enfants » (p. 169) est-elle bien sans arrière-pensée ? Ses enfants pourraient-ils vraiment y trouver un portrait authentique de « Degrelle, L’homme qui changea [le] destin » de leur mère et grand-mère ?

Depuis que nous avons commencé la présentation du livre de mémoires d’Anne Degrelle-Lemay, nous n’avons pu que souligner la carence et le biaisement continuels de l’information (ce blog à partir du 23 octobre 2022).

Depuis que nous avons commencé la présentation du livre de mémoires d’Anne Degrelle-Lemay, nous n’avons pu que souligner la carence et le biaisement continuels de l’information (ce blog à partir du 23 octobre 2022).

Destiné surtout –affirme l’auteur– à mieux faire connaître à sa famille la vie, la pensée, l’idéal de leur grand-père et arrière-grand-père (« Je leur ai tant parlé de leur aïeul qu’ils veulent maintenant en savoir davantage », p. 165), ce livre ne pouvait passer sous silence la première moitié de la vie de Léon Degrelle. Encore qu’il ne dise pratiquement rien de l’enfance, des années d’université (un mot sur le journal L’Avant-Garde, un autre sur Mgr Picard et les Cristeros mexicains, p. 87)… Sur Rex, rien non plus, à part l’intérêt pour la politique sociale nationale-socialiste (p. 109, sans expliquer qu’en évoquant le régime hitlérien, la presse rexiste ne faisait alors que remplir sa mission d’information ni que le Führer y fut éreinté, pratiquement jusqu’à la capitulation de la Belgique) ou la politique de neutralité, « une clairvoyance [de la part de Léon Degrelle, qu’Anne estime] semblable à celle de Charles Maurras, un de ses grands amis »… que son père n’a –malheureusement– jamais rencontré ! (p. 110).

Même si elle a la Belgique en horreur (« Je dois reconnaître que le coup de foudre n’était pas seulement pour [mon père], mais pour l’Espagne que j’aimais déjà autant sinon plus que la France et surtout que la Belgique que je haïssais depuis tant d’années pour tout le mal qu’elle fit à ma famille », p. 73), Anne se devait d’en expliquer l’originalité à ses enfants pour qu’ils comprennent mieux l’action de leur grand-père aussi bien en ce qui concerne la politique intérieure de Rex que pour le recrutement des Légionnaires du Front de l’Est. Mais là aussi, on nage dans l’imprécision et l’ignorance : « Nous savons que la Belgique se divise en deux régions, la Wallonie et la Flandre. Des cultures différentes, des langues différentes, des spécificités différentes. En Wallonie, on parle français, en Flandre le flamand, le néerlandais ainsi que l’allemand. » (p. 133). Outre que le flamand, sauf à le considérer comme un patois, est la même langue que le néerlandais effectivement parlé en Flandre, l’allemand n’est, quant à lui, parlé que dans les cantons de l’est, à la frontière allemande, c’est-à-dire enclavés en Wallonie.

Anne semble également ignorer les origines françaises de son papa (une fois, p. 23, elle le présentera pourtant comme « belgo-français » : voir plus loin). Toujours est-il que, dans un texte écrit en 1949 expressément pour ses jeunes enfants dont il était séparé depuis plus d’un lustre (l’aînée, Chantal, avait quinze ans ; Anne, treize ; Godelieve, onze ; Léon-Marie, dix et Marie-Christine, cinq) et qu’Anne doit nécessairement connaître, son père ne manque pas de détailler : « Edouard Degrelle [le grand-père d’Anne] était né à Solre-le-Château, ville française, puisque l’Ardenne est coupée par la frontière belgo-française, ligne arbitraire, souvent modifiée, région pleine de simplicité et de noblesse. Elle était originaire de Gonrieux et pendant deux cents ans, avait porté le nom de cette terre. Les le Grêle de Gonrieux avaient cette devise qui fait croire qu’ils n’étaient pas costauds, mais qu’ils étaient bien décidés à vivre : “Grêle est, mais croîtra !” Les Degrelle de Solre-le-Château habitaient depuis plusieurs générations une grande maison à pignons, blanche et vaste. Deux cent quatre-vingt huit Degrelle y étaient nés. Les familles étaient nombreuses, un “Livre de Raison” remontant à 1589 en fait foi ». (Léon Degrelle, Mon Combat, s.l., s.d., p. 20). Usmard Legros, le premier biographe de Léon Degrelle précise que 1589 est en fait l’année de naissance, à Sains-du-Nord (Avesnois), du « plus lointain ancêtre connu, Martin de Grelle » (Un homme… un chef. Léon Degrelle, 1937, p. 24).

Monument funéraire de la famille Degrelle dans le cimetière de Solre-le-Château (nord de la France). Cette concession à perpétuité fut élevée par Constantin-Joseph Degrelle (1784-1869), l’arrière-grand-père de Léon.

Monument funéraire de la famille Degrelle dans le cimetière de Solre-le-Château (nord de la France). Cette concession à perpétuité fut élevée par Constantin-Joseph Degrelle (1784-1869), l’arrière-grand-père de Léon.

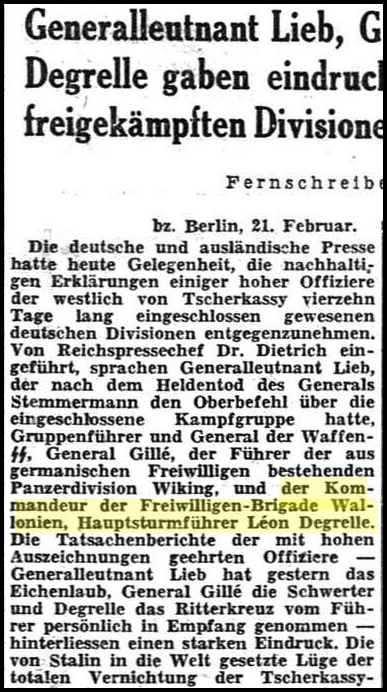

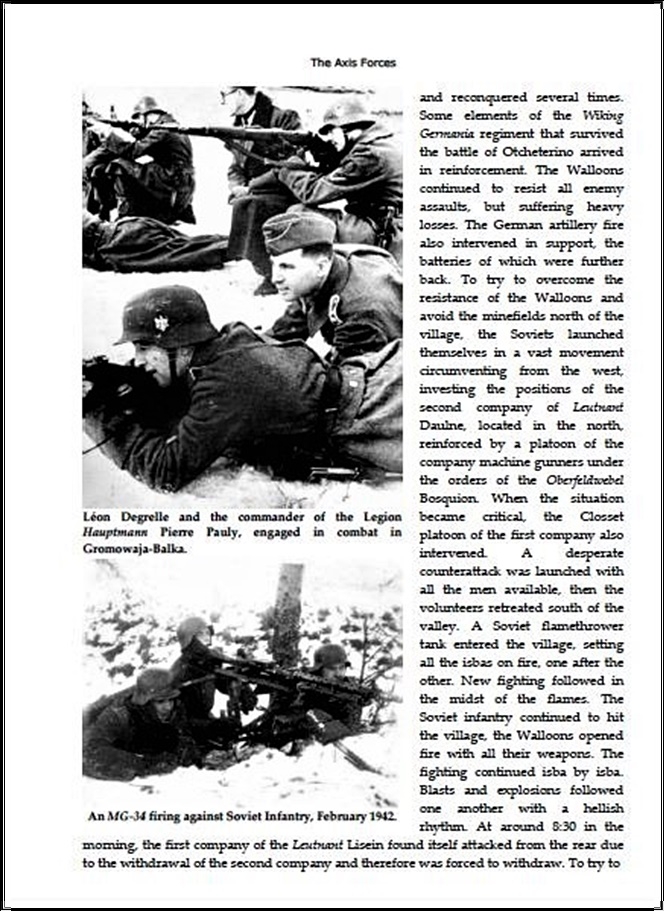

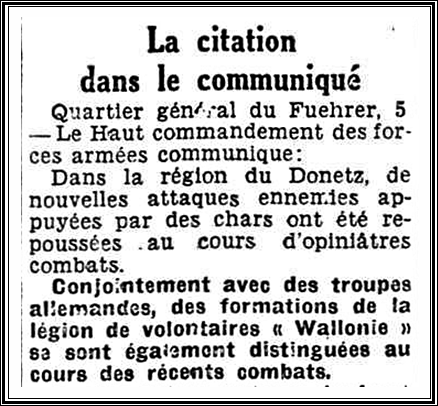

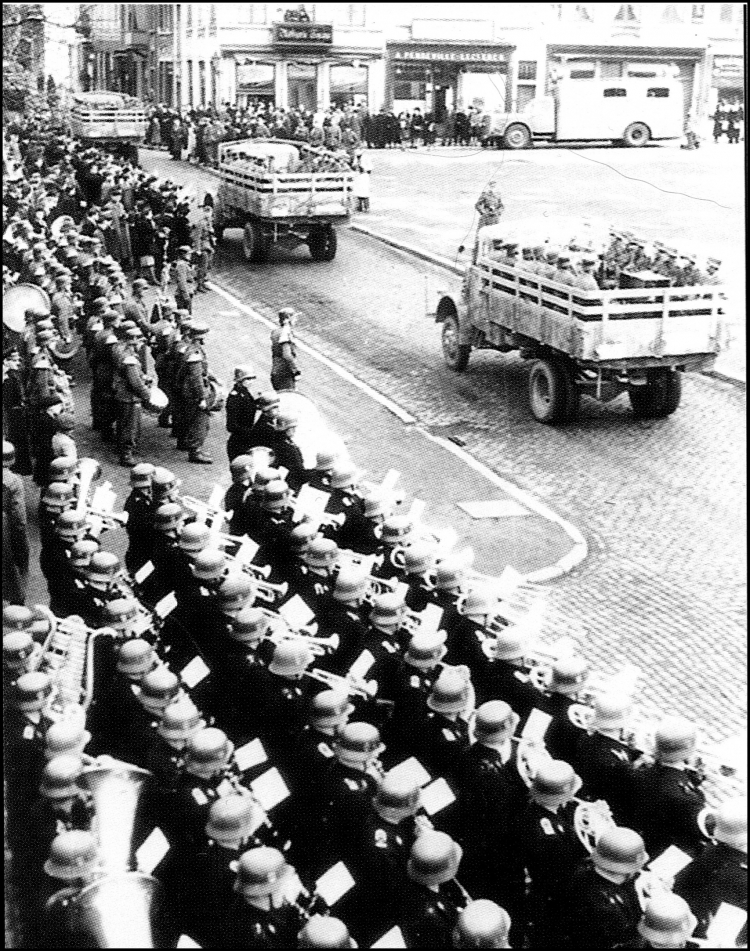

« Mon père était d’origine wallonne. Il était né dans un beau village des Ardennes appelé Bouillon. Sa langue maternelle était le français. Et les zones aux nombreux conflits sociaux, régions minières et industrielles, étaient en terre flamande. » (p. 100) Sauf que les zones industrielles minières –à part un site dans le Limbourg flamand– se trouvent toutes en région wallonne, dans les provinces de Liège et du Hainaut, fiefs de la gauche socialiste et communiste avant de devenir terreau rexiste (c’est pourquoi l’hommage à la Légion Wallonie célébrant le succès de la percée de Tcherkassy, le 1er avril 1944, débuta à Charleroi : ce blog au 7 mars 2022).

Quand Anne se mêle de l’histoire politique de son père, ce n’est pas mieux, incapable, par exemple, de situer correctement les relations de la famille Lemay avec son père :

« Toute la famille de ma mère, à cette première époque de sa vie politique, le soutenait inconditionnellement. Elle partageait avec des milliers de personnes (âgées et jeunes, aisées ou pauvres) cette foi en un homme honnête décidé à lutter pour leurs droits. […] Mon père, un homme de principes et catholique jusqu’à la moelle, amoureux de sa Belgique natale, vit en Hitler un créateur d’hommes, un chef qui avait sorti son pays aux millions de chômeurs de la misère économique et lui avait rendu l’orgueil national après l’humiliation infligée à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale. Mais il recherchait maintenant une expansion territoriale, couronnement de son ambition personnelle. Ce fut alors qu’en terminant l’un de ses meetings rassemblant des foules immenses, mon père lança son premier “Heil Hitler”. Pour mes grands-parents et le reste de la famille maternelle, cela signifia la rupture totale avec lui. » (p. 18).

Sans doute parce que sa famille maternelle lui aura répété mille fois cette histoire, Anne Degrelle-Lemay se crut autorisée à revenir plus précisément sur les circonstances de la rupture de sa famille maternelle avec Léon Degrelle, les rendant du coup encore plus invraisemblables.

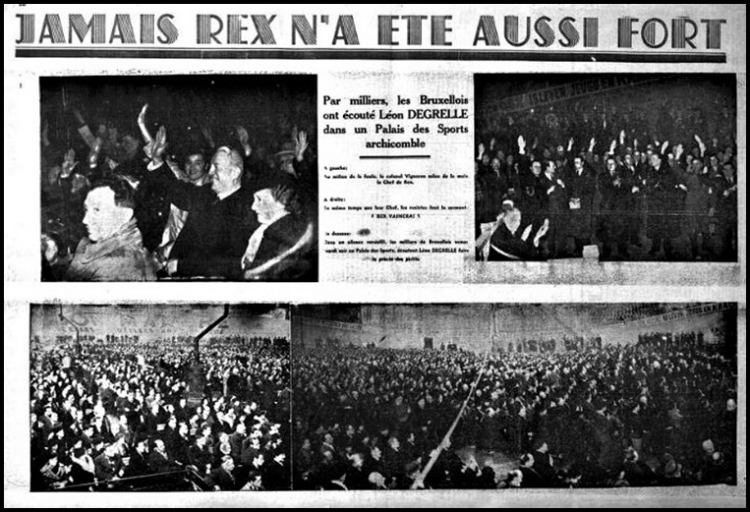

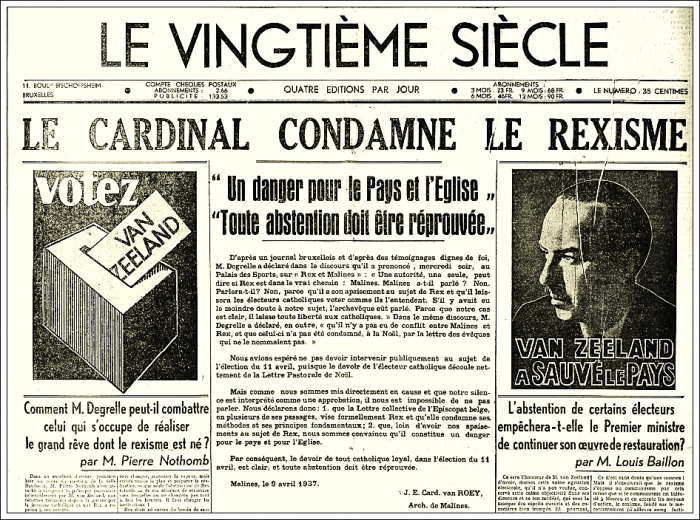

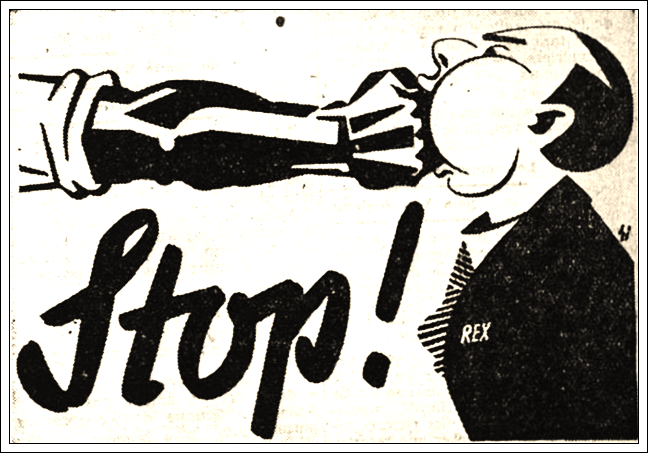

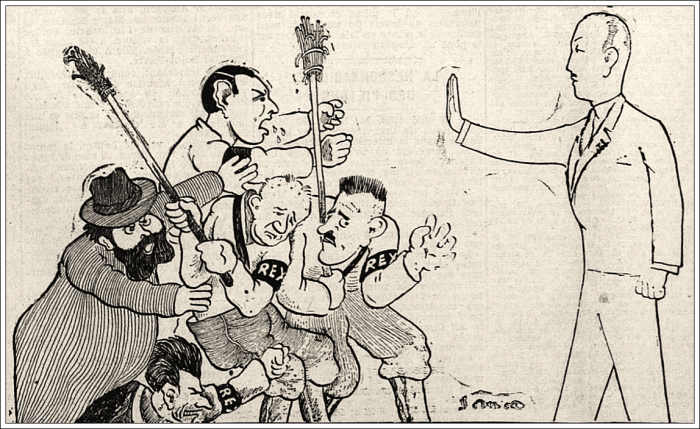

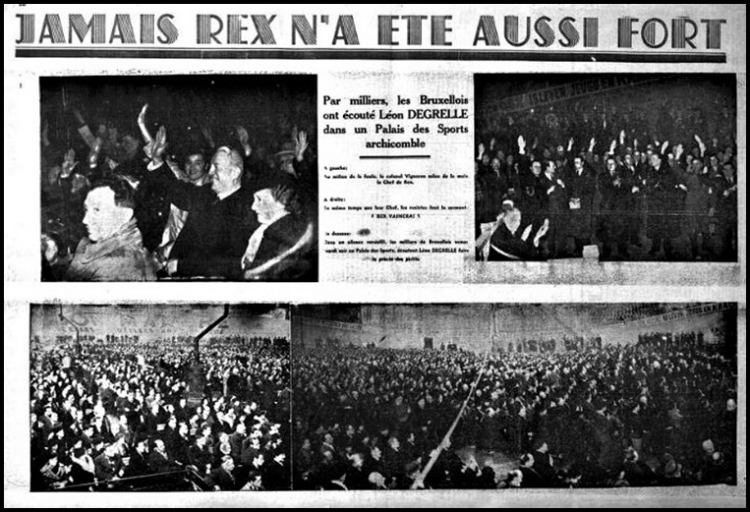

C’est ainsi qu’Anne situe cette rupture des Lemay avec son père à l’époque des retentissants « Six Jours de Rex » : ils furent organisés du 19 au 24 janvier 1937 au Palais des Sports de Bruxelles et accueillaient chaque jour quelque quinze mille personnes payant chacune au moins 5 francs pour écouter Léon Degrelle :

« Mais ce que mon père ne m’a pas dit alors et que je n’ai appris que bien des années plus tard de la bouche de ma grand-mère maternelle, c’est qu’à la fin du sixième jour, il commenta le succès de la politique hitlérienne en faisant de son chef un exemple à suivre et en exprimant ouvertement son admiration naissante pour lui. Il termina le meeting par un “Heil Hitler !” qui déclencha une polémique sauvage dans le monde politique –mais aussi citoyen– de l’époque. Mon grand-père maternel et toute la famille Lemay, jusqu’alors admirateurs de son combat aux racines profondément chrétiennes, commencèrent à l’écouter avec un certain scepticisme. » (p. 92).

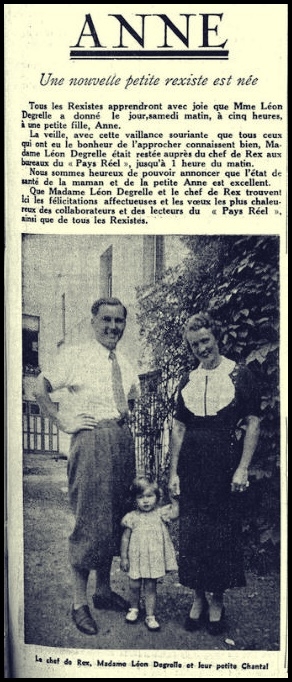

Reportage du Pays réel, le 21 janvier 1937.

Plus loin, Anne confirmera les limites strictement patriotiques du soutien des Lemay, qui furent alors inexorablement atteintes (mais il ne s’agit plus du meeting « du sixième jour », c’est même le tout premier) : « C’est au cours du premier meeting qu’il commença à commenter les résultats de ce chef de l’Etat allemand. Déjà, il ne dissimulait pas son affinité avec lui aussi bien en ce qui concerne la politique intérieure que son aversion naissante qui finirait rapidement par devenir le but principal de son combat : Staline et son communisme. A partir du moment où il commença à adhérer tacitement [sic !] aux projets d’une future lutte européenne contre l’URSS emmenée par l’armée allemande –qui avait envahi son propre pays–, ses meetings se limitèrent à faire du recrutement. Dans la famille Lemay –celle de ma mère– cela provoqua un rejet total et certainement aussi dans de nombreuses autres familles qui ne pouvaient même pas imaginer laisser leurs fils aller se battre coude à coude avec l’envahisseur de leur pays, aussi noble que soit le but commun. » (p. 142).

Tout le monde sait que le discours de Léon Degrelle se terminant par la profession de foi en l’avenir national-socialiste de l’Europe nouvelle fut prononcé le 5 janvier 1941 et non en 1937 à l’occasion des « Six Jours de Rex » : les différents thèmes traités dans les cinq discours prévus à cette occasion (le samedi était réservé à un « gala artistique ») ne pouvaient en aucun cas se clore (ni commencer !) par le salut à celui qui, à ce moment, était occupé à redresser l’Allemagne :

- Les scandales et la révolte des citoyens

- Rex reconstruira l’Etat

- Justice sociale – Paix flamande

- La jeunesse – Les valeurs morales – L’Eglise

- Au-delà des partis : la Patrie !

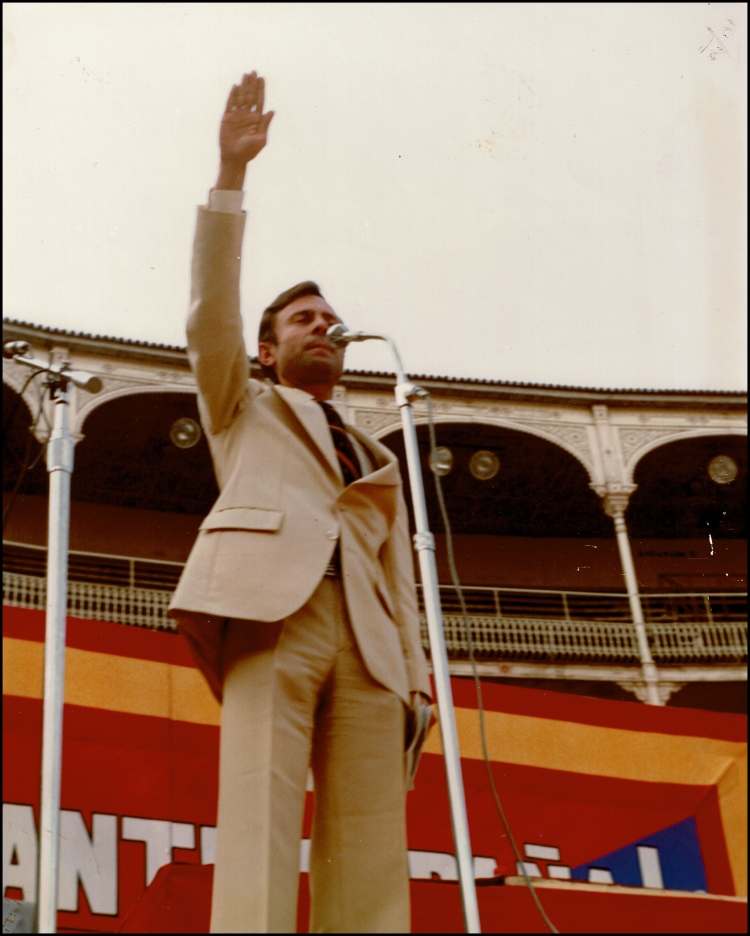

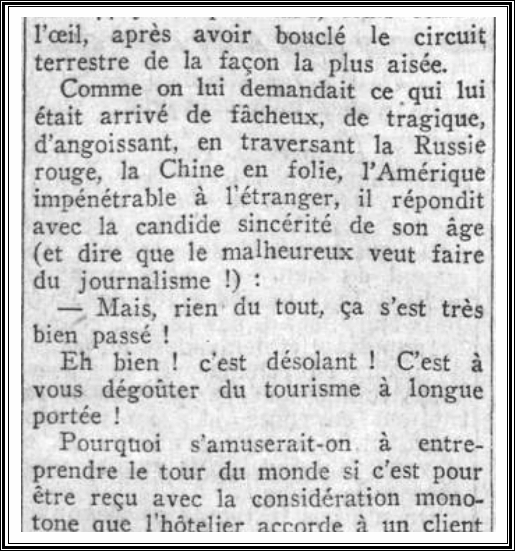

Reportage du Pays réel, le 25 janvier 1937. La photo montre Léon Degrelle et son épouse Marie-Paule, née Lemay, assistant au gala artistique de Rex, le samedi 23 janvier, organisé dans la salle de concert de la Société royale de la Grande Harmonie, peu avant sa démolition laissant place à l’actuelle place de l’Albertine, face aux bâtiments de la nouvelle Bibliothèque Royale.

Si donc, après-guerre, Belle-Maman Lemay a raconté à Anne que c’est dès 1937 que son mari et sa famille prirent leurs distances avec Léon Degrelle à cause de sa proximité soudainement affichée avec l’horrible Hitler, ce ne peut s’expliquer que par leur volonté de se montrer, après-guerre et par grégarisme opportuniste, le plus antihitlérien possible.

C’est ainsi qu’Anne rapporte la rupture des Lemay en assénant les contresens les plus invraisemblables à propos des raisons de l’engagement de son père aux côtés de l’Allemagne nationale-socialiste : « Mon père […] vit en Hitler […] un chef qui avait […] rendu à son pays l’orgueil national après l’humiliation infligée à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale. Mais il recherchait maintenant une expansion territoriale, couronnement de son ambition personnelle. Ce fut alors qu’en terminant l’un de ses meetings rassemblant des foules immenses, mon père lança son premier “Heil Hitler”. Pour mes grands-parents et le reste de la famille maternelle, cela signifia la rupture totale avec lui. » (pp.17-18) Comme si Léon Degrelle avait non seulement accepté, mais cautionné à l’avance l’invasion de son pays par le Troisième Reich !

Plus loin, Anne enfonce encore ce clou inepte pour souligner l'entêtement coupable de son père : « Je crois sincèrement qu’à cette époque déjà [août 1944], ma mère ne partageait plus les idéaux de son mari belgo-français qui combattait aux ordres d’un chef dont le seul but était de se rendre maître de l’Europe. » (p. 23).

Anne ne peut pourtant pas ignorer les explications fournies par son père dans le document écrit en 1949 dont nous venons de parler. On y lit : « La Collaboration signifiait pour Léon Degrelle l’épanouissement de son pays dans une Europe unie et réconciliée. Il se ralliait à une politique de collaboration européenne non pas par sympathie pour l’homme Hitler et parce qu’il était allemand, mais dans la mesure où il était devenu européen et où il synchronisait toute la symphonie européenne pour en faire un chant plein de grandeur et d’harmonie. » (Mon Combat, p. 209). Prouvant qu’il ne s’agit pas d’explications a posteriori, il cite également quelques écrits de l’époque, publiés dans Le Pays réel, entre autres, celui-ci : « La rupture des carcans européens, l’organisation de l’Europe en une entité cohérente, va ramener le vieux “Leo Belgicus” à ses destinées nationales. Dans l’Europe d’Hitler, nous allons être une incomparable jetée de l’Europe centrale vers la mer du Nord et les Océans ; un confluent fabuleux des richesses du Continent et des autres mondes. » (Le Pays réel, 20 avril 1941).

Est-ce involontairement qu’Anne se fait tout de même l’écho des véritables raisons de l’engagement des milliers de Belges qui prêtèrent un serment de fidélité à Adolf Hitler dans la guerre contre le bolchevisme ? « J’ai expliqué les raisons pour lesquelles ils partirent pour le front de l’est : avant tout, pour recouvrer des droits pour leur pays, pour le représenter avec honneur et, en définitive, pour lutter pour l’Europe. » (p. 142).

Est-ce involontairement qu’Anne se fait tout de même l’écho des véritables raisons de l’engagement des milliers de Belges qui prêtèrent un serment de fidélité à Adolf Hitler dans la guerre contre le bolchevisme ? « J’ai expliqué les raisons pour lesquelles ils partirent pour le front de l’est : avant tout, pour recouvrer des droits pour leur pays, pour le représenter avec honneur et, en définitive, pour lutter pour l’Europe. » (p. 142).

Mais les Lemay constituant désormais sa famille de prédilection, elle est bien obligée de leur donner raison en approuvant leur condamnation anticipative (et patriotique !) de la participation des rexistes et autres partisans de l’Europe nouvelle à la croisade antibolchevique aux côtés des Allemands ayant envahi la Belgique !

Mais cela ne serait-il justement pas le tout premier chef d’accusation qui valut la condamnation à mort par contumace de Léon Degrelle par le Conseil de Guerre de Bruxelles, le 27 décembre 1944 ? A savoir « Avoir porté les armes contre la Belgique et ses alliés » ? Sauf qu’il fallut quand même attendre un arrêté-loi pris à Londres le 17 décembre 1942, pour déclarer les soviétiques alliés de la Belgique, c’est-à-dire près d’un an et demi après l’entrée en action de la Légion Wallonie et Léon Degrelle, et neuf mois après l’arrivée du second contingent emmené par John Hagemans (ce blog au 26 août 2022) !…

[Ici, nous ne résistons pas à l’opportunité de vous présenter un petit intermède qui serait comique s'il n'était malséant, offert par le clown Proprof de l’Université de Liège, l’inénarrable Besace (ce blog au 30 juin 2016) qui avait déjà minimisé les atrocités de l’épuration en parlant d’excès aux limites acceptables et des pistolets-mitrailleurs de la Résistance qui partaient tout seuls (ce blog au 8 novembre 2019). Ici, il s’étouffe à l’idée qu’on puisse ne pas trouver judicieuses ces lois rétroactives et nous propose donc son « regard particulier » sur le sujet : « Les arguties juridiques invoquées par les combattants de l’Est quant au caractère rétroactif de la législation qui leur était appliquée parce qu’une circulaire interprétative étendait à l’URSS la notion d’ “allié” de fait, ne tenaient guère devant une évidente réalité : endosser le feldgrau quelques mois après l’invasion [en fait, quinze mois quand même, soit le quart de la durée de toute la guerre !] était un péché contre l’esprit bien plus que contre un article du Code pénal. » Il suffisait d'y penser ! Et de promulguer cet ajout dogmatique au Décalogue ! (Francis Balace, “Collaboration et répression en Wallonie : un regard particulier ?”, in Collaboration, répression, un passé qui résiste, Sous la direction de J. Gotovitch & Ch. Kesteloot, p. 53).]

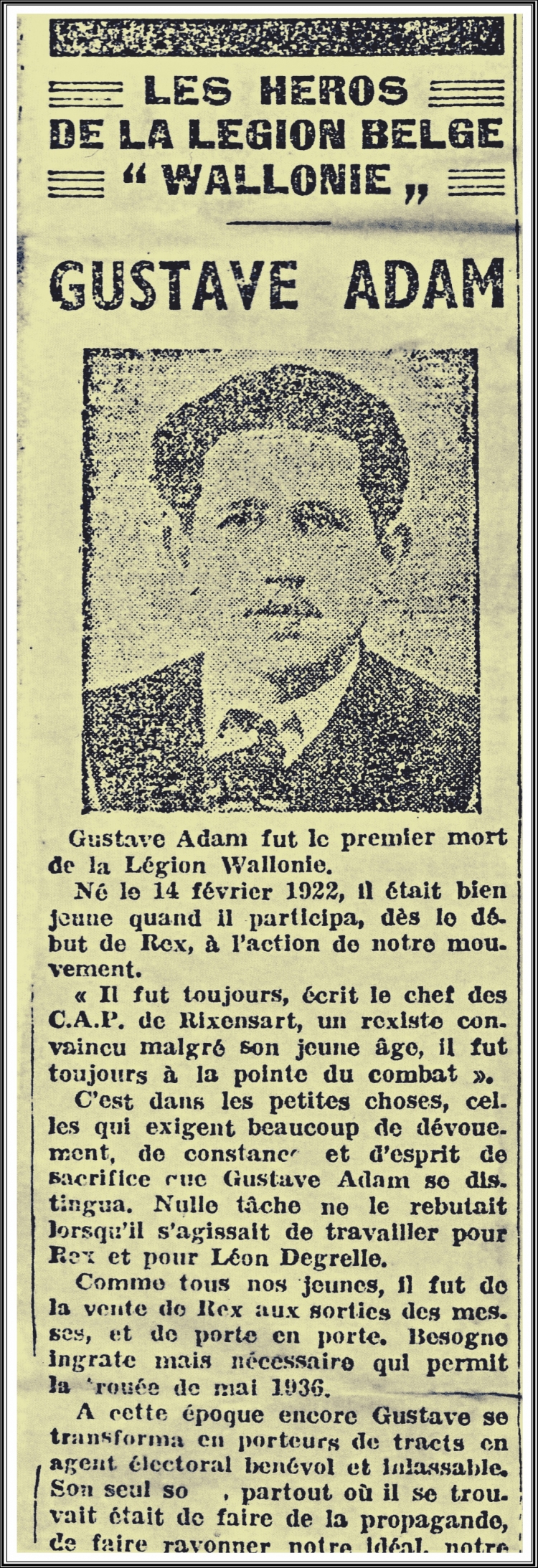

Malheureusement pour Anne Degrelle-Lemay, nous savons que le patriotisme de sa famille privilégiée fut pour le moins à géométrie variable, notamment par la lettre de Léon Degrelle à l’avocat des Lemay, Jean Thévenet (20 mars 1954) ; le seul Lemay a y être traité positivement est d’ailleurs son beau-père Marcel Lemay, l’époux de Belle-Maman, décédé à l’orée de la guerre et qu’il y appelle son « ami charmant ». On y apprend, entre autres, que Belle-Maman Lemay ne trouvait apparemment pas inconvenant de s’afficher au bras de son gendre « incivique », jusqu’au moins… 1944 et que le fils aîné, Marc Lemay, apporta la bénédiction de sa famille aux volontaires du premier contingent de la Légion Wallonie en partance pour le front de l’Est, le 8 août 1941 ! (ce blog au 20 décembre 2022).

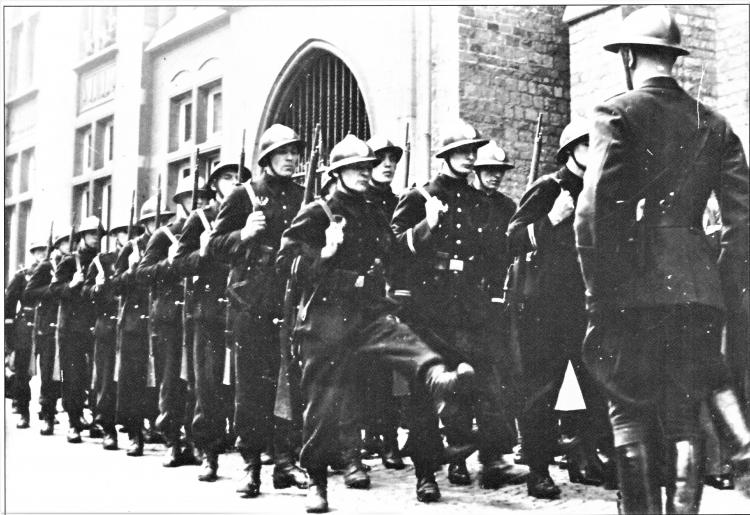

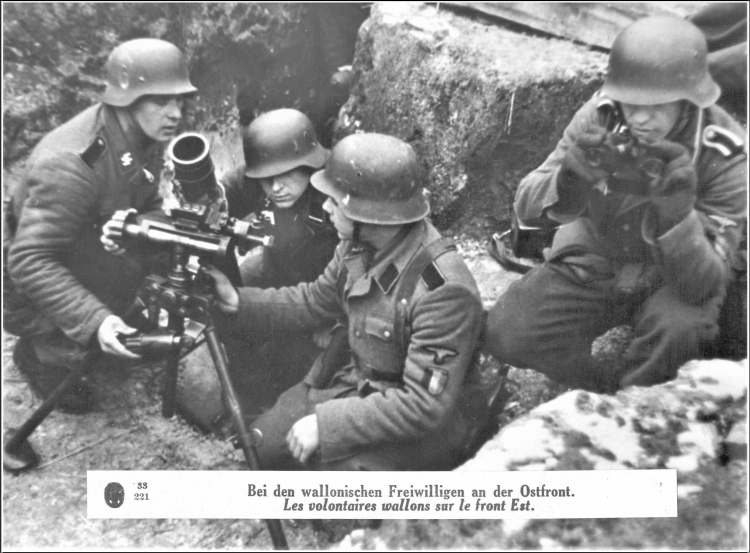

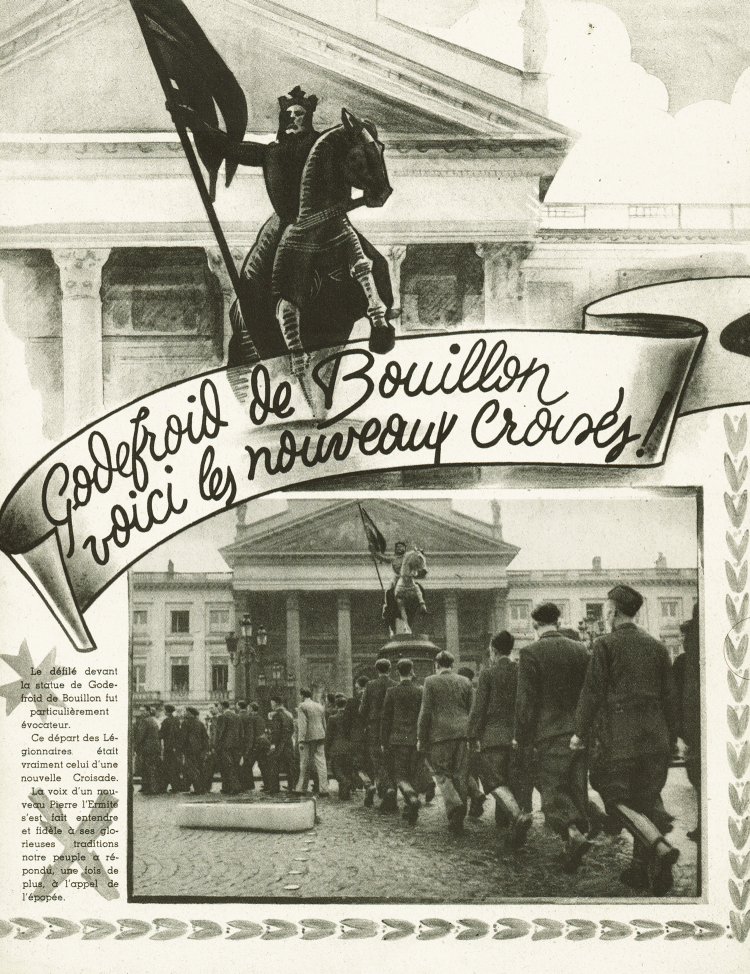

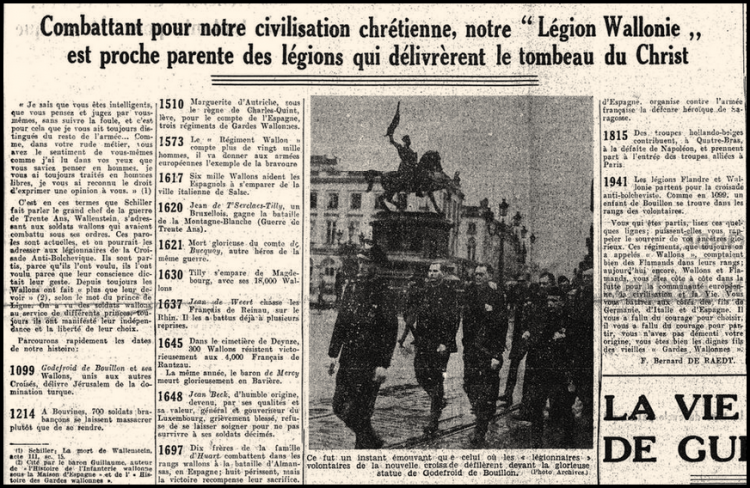

L’aîné des fils Lemay ne fut pas seul à venir saluer, le 8 août 1941, à la Gare du Nord de Bruxelles, le départ des nouveaux Croisés pour leur combat sacrificiel contre la menace bolchevique sur l’Europe.

Nous verrons ailleurs (quand nous parlerons de Jeanne Degrelle-Brevet) que Léon Degrelle pouvait parfois s’agacer des lacunes historiques de sa fille. Aussi pourrions-nous nous réjouir que tout ce qui concerne la vie militaire de son père soit directement tiré de ses propres livres. Mais nous allons vite déchanter.

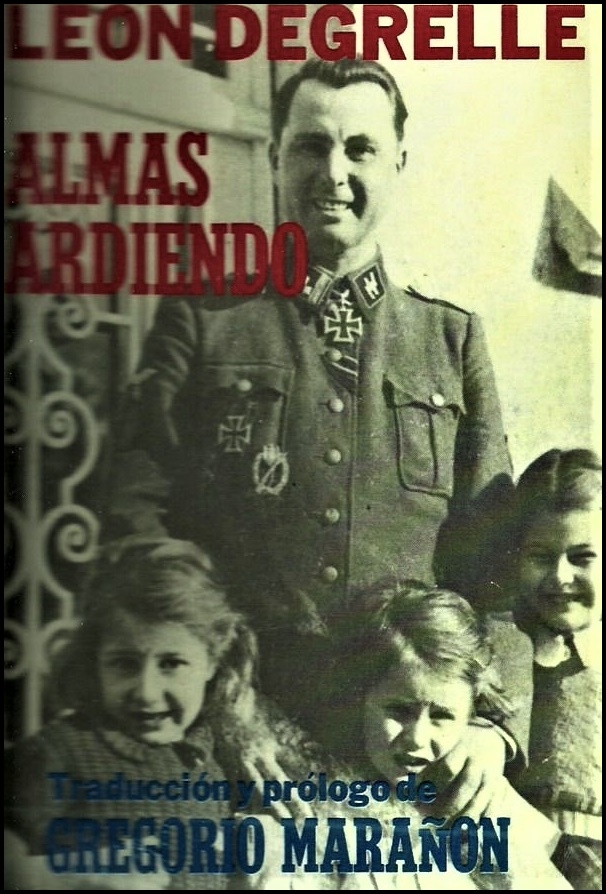

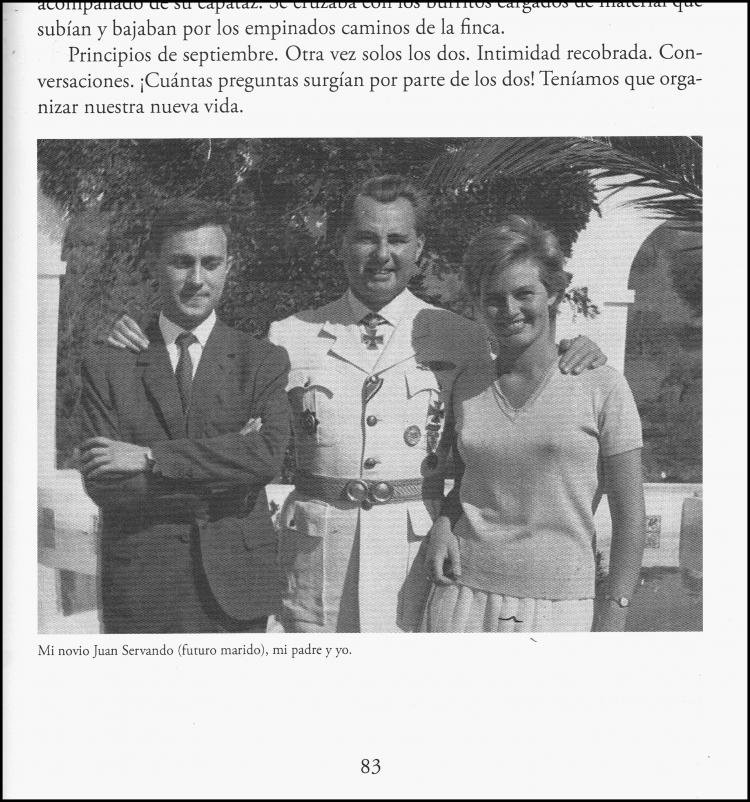

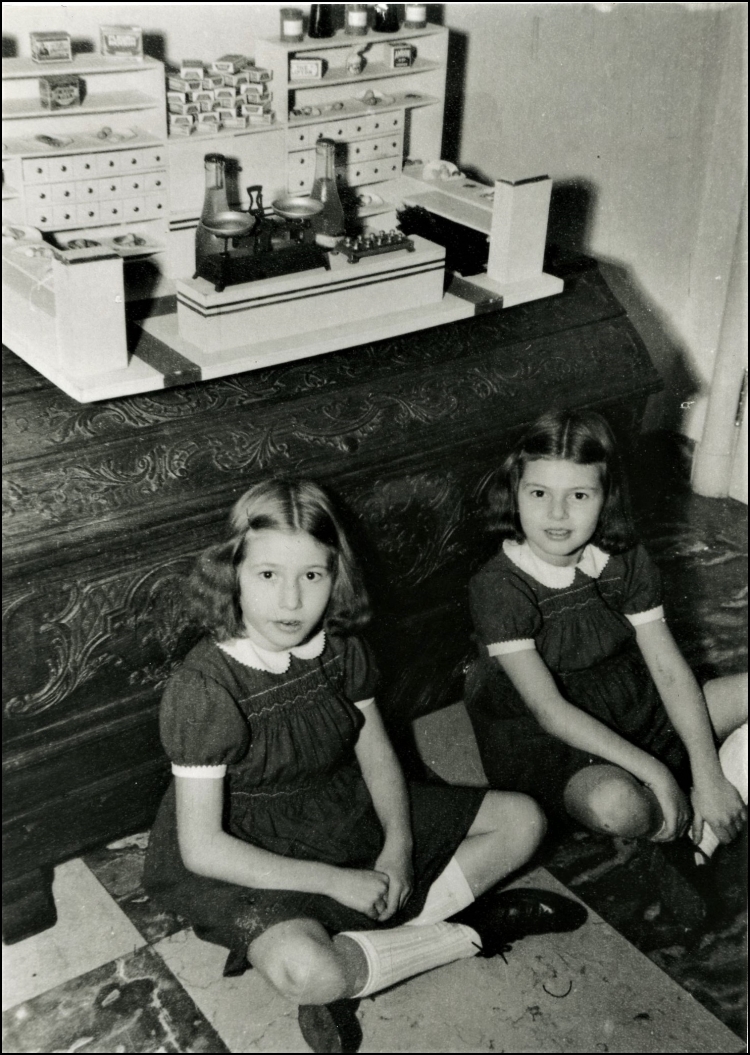

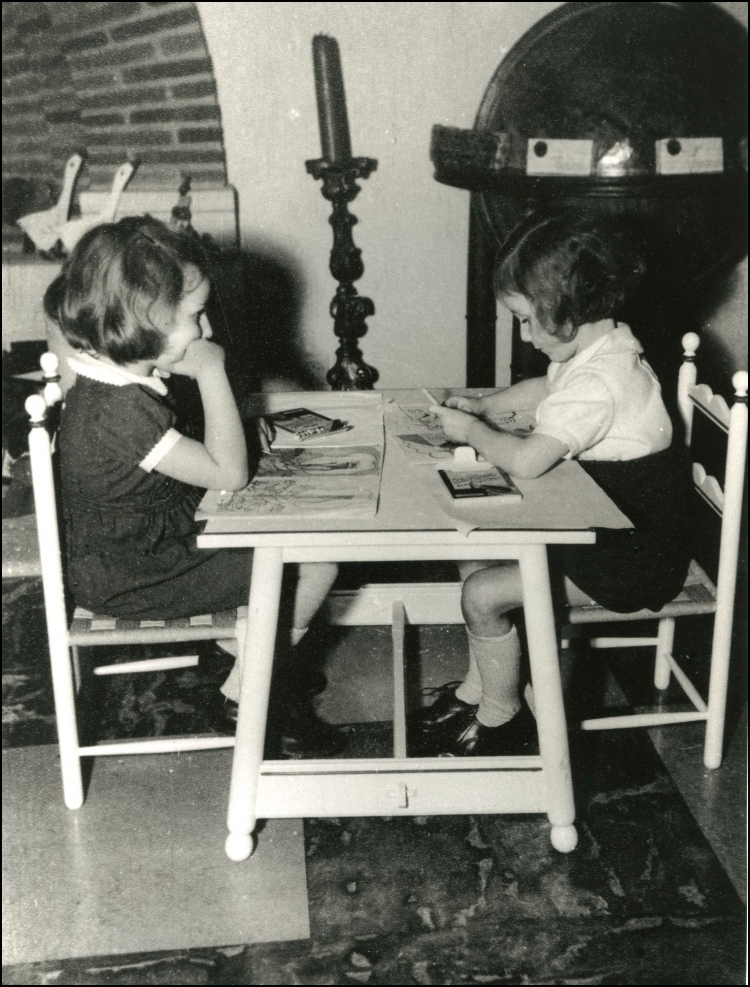

Les livres de son père lui sont bien sûr l’occasion de célébrer son courage et sa valeur militaire : « Il ne pouvait passer inaperçu. Il s’attira rapidement le respect non seulement de ses hommes, mais aussi des autorités allemandes qui surent voir en lui un soldat courageux, un grand stratège emmenant ses hommes avec courage et intelligence à des victoires et des conquêtes de villes et de régions d’importance capitale sur la route vers Moscou. Des victoires qui lui valurent une ascension fulgurante dans la hiérarchie et les décorations militaires. Les pages de son livre uniquement consacrées aux combats, aux misères, aux tragédies, aux souffrances atroces, je ne vais pas les mettre dans ces mémoires. Ce que je veux souligner, c’est le courage de ce soldat qui parvint à être un des commandants militaires les plus admirés par ses hommes et par les plus hautes autorités allemandes. Elles le respectaient. Il pouvait leur parler d’égal à égal. […] Les décorations étincelant sur son uniforme d’officier rendaient justice à ses progressions régulières dans le commandement militaire. […] J’avais seulement sept ans. Bien qu’on nous tînt, nous les enfants, à l’écart de ces événements, nous savions que nous avions un père qui était un HEROS pour notre entourage. Et quand nous avions l’occasion de le voir entre des meetings et des réunions, l’affection qu’il nous prodiguait compensait les longues absences que nous devions subir. Je possède toujours des photos attachantes de ces rencontres éphémères, dont une, en particulier, sur l’escalier de notre maison de la Drève de Lorraine » (pp. 146 et 148).

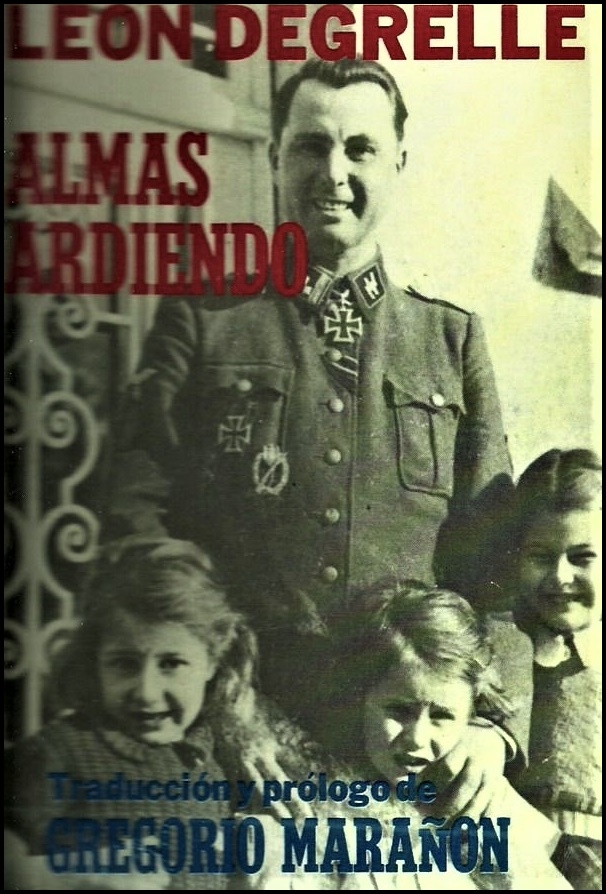

Est-ce une des photos dont parle Anne ? En permission après la bataille de Tcherkassy et sa réception par le Führer lui octroyant la croix de Chevalier de la Croix de Fer, Léon Degrelle pose sur les marches de sa villa de la Drève de Lorraine avec Anne, Léon-Marie et Godelieve (février 1944).

Est-ce une des photos dont parle Anne ? En permission après la bataille de Tcherkassy et sa réception par le Führer lui octroyant la croix de Chevalier de la Croix de Fer, Léon Degrelle pose sur les marches de sa villa de la Drève de Lorraine avec Anne, Léon-Marie et Godelieve (février 1944).

Mais ce que saluera surtout Anne Degrelle-Lemay tout au long de ses citations, c’est le talent littéraire de son père :

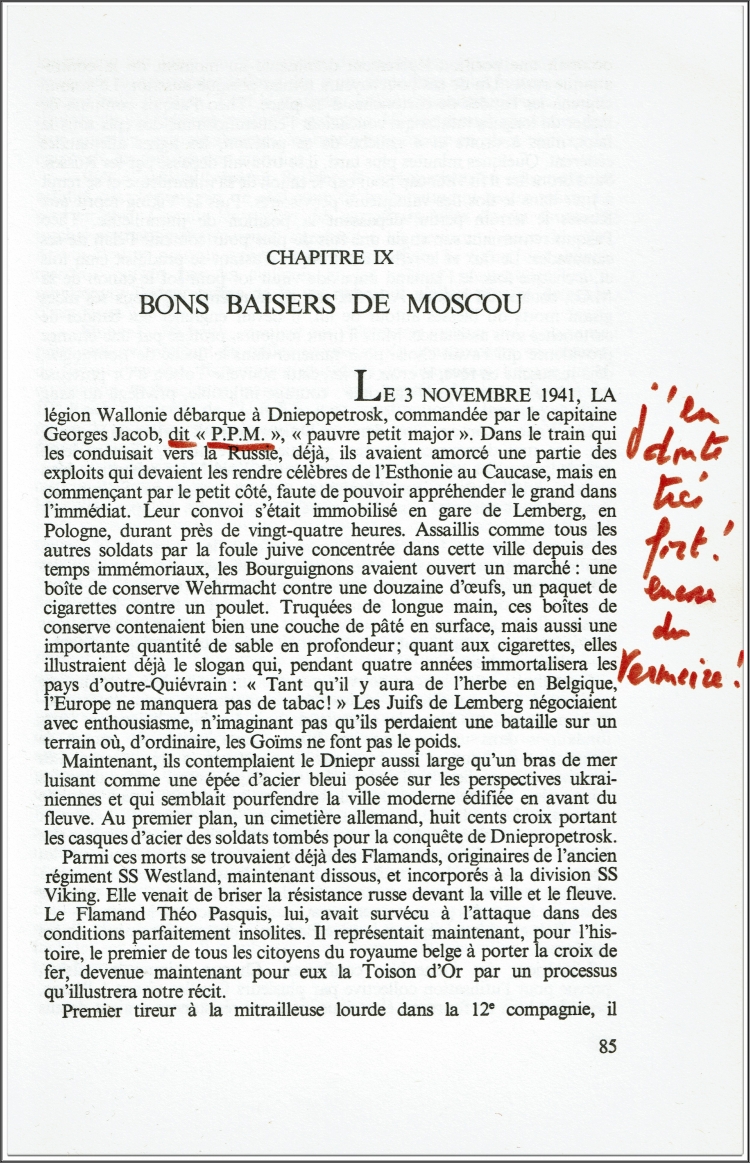

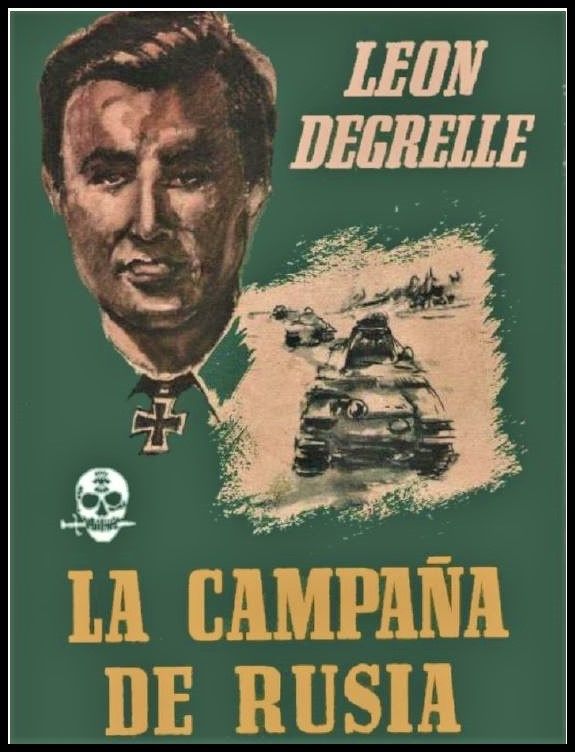

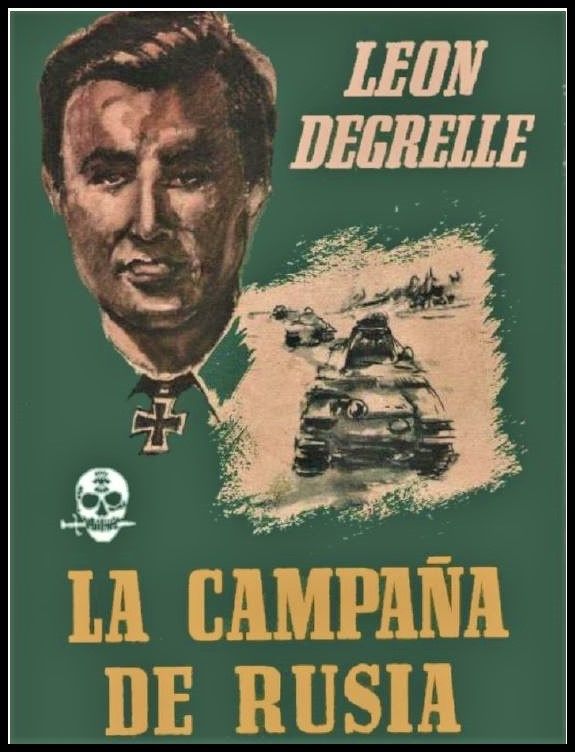

« On devrait étudier le livre de mon père, “La Campagne de Russie”, dans les facultés d’Histoire, sinon de Lettres, car c’est une page de l’histoire de l’Europe et, qui plus est, magnifiquement écrite. Ce n’est pas Victor Hugo, mais c’est un grand auteur. […] “La Campagne de Russie”, cette grande épopée écrite en un français magnifique et traduite en de nombreuses langues, ne cessera jamais d’apparaître dans mes commentaires sur la personnalité de mon père, qui n’était pas seulement un simple soldat, mais un être humain aux profondes racines chrétiennes. […] C’est sur le front du Dnieper que commença l’immense odyssée de cette guerre cruelle, qu’il a magnifiquement racontée dans son livre “La Campagne de Russie”. Je reconnais que la lecture de ce livre ne m’attirait pas dans l’absolu, mais je l’ai terminé fascinée, stupéfaite non pas tant par l’aventure de ces hommes, mais pas la beauté des descriptions de chaque recoin, de chaque village, de chaque rivière, de chaque bois de cet immense et merveilleux pays qu’est la Russie. Ces six cents pages reflètent une lutte acharnée, traversant les régions et les localités aux noms imprononçables pour moi. […] Maintenant que je me suis attelée à la tâche d’entrer dans les pages de ce livre, je me sens difficilement capable de pouvoir refléter le sentiment qui m’envahit et l’admiration pour cet écrivain capable de transmettre de manière magistrale l’état d’âme de ces milliers d’hommes dont il était devenu responsable. […] Le Donetz, le Dnieper, le Caucase, l’Ukraine n’ont plus de secrets pour moi. Cette envie qui m’a prise d’écrire pour partager quelque chose de mes souvenirs m’a amenée à plonger dans la lecture de sa fameuse “Campagne de Russie”. Elle m’a passionnée, émerveillée ; elle m’a fait pleurer… ou sourire car, au milieu de tant de malheurs, ce génie de la plume trouve toujours le mot juste, la pointe sarcastique qui vous éloigne pour une seconde du récit dramatique et si souvent sanglant. […] Chaque description, comme sortie de la palette d’un peintre, parlait avec une sensibilité quasi hors de propos au milieu de cet enfer, de paysages enneigés, de bois dont les branches couvertes de givre brillaient à la lumière du soleil couchant. Des pages d’une beauté absolue : un baume pour le cœur et l’esprit. […] En lisant entre les lignes, je ressens l’angoisse spirituelle qui l’étreignait, lui si croyant, face à tant d’horreur et de morts. Mais “La Campagne de Russie” demeure l’épopée de sa vie qui attire le plus ses adeptes. Alors que pour moi, c’est elle qui a causé le plus de traumatismes dans ma vie. » (pp. 141 et 144-146).

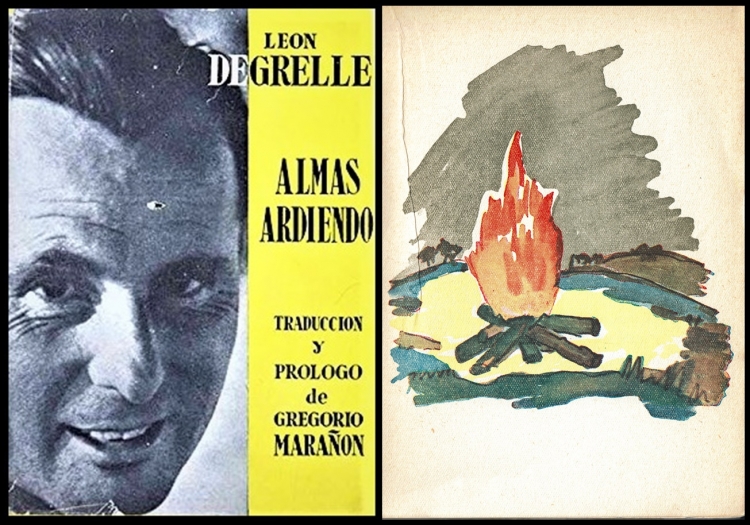

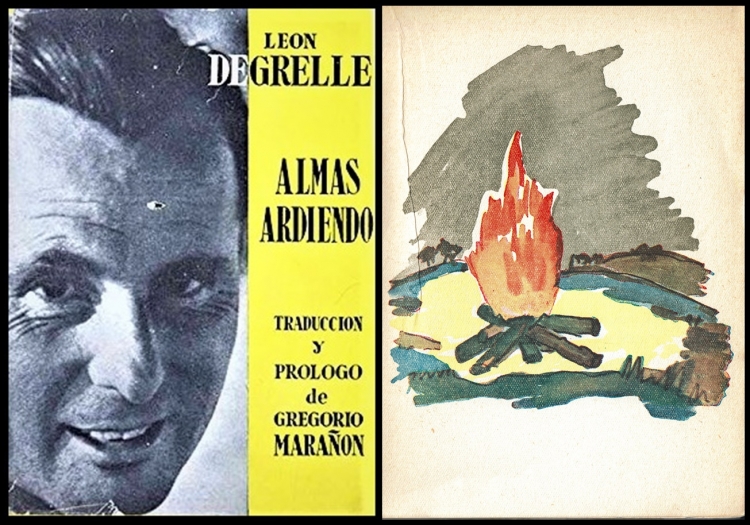

« Le livre peut-être le plus connu en Espagne parmi ses œuvres spirituelles est “Les âmes qui brûlent”, avec une introduction et la traduction de Don Gregorio Marañón, édité dans les années 50. » (p. 166). Première édition d’Almas Ardiendo (jusqu’à aujourd’hui, il y en eut plus d’une douzaine !) aux éditions La Hoja de Roble (« La Feuille de Chêne », avec une « Ilustración de M. A. Dans » : pourrait-il s'agir d'une aquarelle de la célèbre peintre naïve espagnole María Antonia Dans, 1922-1988 ?) fondées à Lora del Rio par Léon Degrelle en 1954. Ci-dessous, l’édition proposée par le président de l’Asociación Cultural Amigos de Léon Degrelle, José Luis Jerez Riesco, en 2009 (avec une photo de couverture inexplicablement inversée et déformée : voir la photo originale ci-avant). Dans des « Paragraphes préliminaires », il propose une méditation sur Les âmes qui brûlent/Les âmes ardentes, inspirée par les Pères de l’Eglise, les philosophes grecs et romains ainsi que la réflexion spirituelle de José Antonio ; il donne aussi de précieux renseignements sur les premières éditions de cet ouvrage, aussi bien en français qu’en espagnol. Actuellement épuisée, le texte de cette édition peut se télécharger (malheureusement sans les Préliminaires de José Luis Jerez Riesco ni le Prologue de Gregorio Marañon).

« Je ne veux cependant pas terminer mon histoire sans consacrer quelques pages au Léon Degrelle poète, philosophe et écrivain, car ce sont les aspects de sa vie que j’ai le plus admirés. Doté d’une grande sensibilité, il a abordé magistralement des thèmes aussi délicats que l’amour, la beauté, la célébration de sa terre natale qui a abouti à “La Chanson ardennaise”. Il n’a jamais perdu la foi en Dieu. Elle le poussa à écrire “Je te bénis ô belle mort”, des poèmes inspirés par l’œuvre de Sainte Thérèse d’Avila. Je les ai gardés longtemps sur ma table de nuit. […] Je conserve dans ma bibliothèque un espace spécial pour diverses brochures, soigneusement éditées, de vers et de réflexions qui montrent un homme profondément spirituel. L’une d’elles est intitulée “Aux mauvais jours” et fut écrite à l’hôpital de Saint-Sébastien en 1945… Une vraie relique. Chaque fois que je la lis, une immense tristesse m’envahit. Dans son long exil, ce qui l’a sauvé, ce fut l’intense vie intellectuelle qui ne l’abandonna jamais. […] Sa plume fut ce qui le sauva mentalement durant son long enfermement dans un sous-sol obscur et, plus tard, lorsqu’il commença à aller mieux, chez notre chère Clarita. C’est chez elle qu’il trouva la paix nécessaire pour continuer à écrire, entre autres, sa “Campagne de Russie”. Il ne répondit jamais à mes questions : que faisais-tu ? de quoi vivais-tu ? Tout ce que je sais, c’est qu’il n’arrêta jamais d’écrire, de la poésie, de l’histoire, tous ces livres magnifiques qui remplirent sa vie en exil. » (p. 166).

Remarquons au passage que jusqu’à la dernière page de ses mémoires, Anne Degrelle-Lemay aura été incapable de trousser le moindre compliment (ici, sur le précieux don poétique de son père) sans l’assortir de remarques fielleuses sur l’origine de son argent !...

Mais ces considérations paraîtront bien anodines face aux remises en question d’événements historiques rapportés dans les livres autobiographiques du Commandeur de la Légion Wallonie !

Rappelons-nous qu’Anne n’a pas hésité pas à traiter son père de « raconteur de carabistouilles » (traduction élégante de « narrador embaucador », termes désignant un narrateur filou, trompeur, escroc, p. 93 ; ce blog au 23 octobre 2022). Elle va maintenant lui attribuer une nouvelle calembredaine… Ou, plutôt, elle va avaliser la thèse des hyènes de l’histoire sur la relation unique développée par Adolf Hitler envers Léon Degrelle. Et ce, à propos de la fameuse phrase « Si j’avais un fils, je voudrais qu’il fût comme vous. » (ce blog aux 12 mai 2016, 21 juin et 20 juillet 2018).

« Il nous a souvent raconté que Hitler lui avait dit “Si j’avais un fils, j’aimerais qu’il soit comme vous”. Moi, je le regardais et lui, il me souriait. Il connaissait mon scepticisme. J’ai toujours été difficile à convaincre. Mais peut-être que c’était vrai… » (p. 154).

Pour Anne Degrelle-Lemay, l’insigne proximité manifestée par Adolf Hitler envers son père, Léon Degrelle, ne relèverait que d’une fiction romanesque que sa sagacité « cartésienne » serait parvenue à détecter !...

Le regard d’Anne et le sourire de son père tels qu’ici rapportés ne sont pas un regard de confiance et un sourire de bienveillance. Non, le scepticisme qu’aurait ainsi, comme toujours, brandi Anne face aux affirmations de son père rend au contraire son regard dubitatif, sinon incrédule, tandis que le sourire avec lequel aurait répondu son père manifesterait une connivence avec sa fille, tellement « cartésienne » qu’il en reconnaîtrait ainsi sa lucide perspicacité ! Certes, elle ajoute « peut-être que c’était vrai », mais dans ce contexte, comme elle l’a dit ailleurs, cela ne se pourrait que si l’on acceptait de « prendre des vessies pour des lanternes » (p. 93 ; en espagnol : « comulgar con ruedas de molino », communier avec des meules de moulin [à la place d’hosties] !).

Mais qu’en est-il en réalité ?

Le récit de la célèbre phrase que le Führer adressa au fils qu’il se choisit est très précisément extrait –nous dit Anne Degrelle-Lemay– de La Campagne de Russie de Léon Degrelle (et présenté d’emblée comme un récit « romanesque » ; nous citons le texte tel que donné par Anne et expliquerons ensuite nos soulignages) :

« Dans son livre “La Campagne de Russie” [Anne donne le titre en français], il raconte, comme dans un roman, l’aventure de sa rencontre avec Hitler : “17 février. Nous nous étions retrouvés, vainqueurs, de l’autre côté de la rivière Lisyanka. Nous étions sauvés. Nous avions gagné. Le lendemain, notre immense colonne était en marche depuis quelques heures, protégée par les blindés du général Hube. Un petit avion décrivait des cercles au-dessus de nous et finit par atterrir près de nous. C’était un appareil de reconnaissance envoyé par Hitler. Il était à ma recherche. Aussitôt, mes soldats me hissèrent dans l’avionnette. Je traversai, en quatre heures de vol, le sud puis tout l’ouest de la Russie. A la nuit tombée, j’atterrissais à l’aéroport du G.Q.G. Mais dans quel état ! L’uniforme en lambeaux, déchiqueté par tant de corps à corps. Himmler me donna une chemise propre et fit en sorte qu’on arrange ce qu’il restait de mon uniforme. En échange, je laissai dans sa belle salle de bain d’énormes poux furieusement anthropophages. Puis il m’emmena dans sa voiture verte, à une heure du matin jusqu’au lieu de rendez-vous avec le Führer. Je vois encore Hitler s’avancer vers moi, me serrer contre lui et… me remettre le Collier de la Ritterkreuz qui était alors –il ne faut pas l’oublier– la décoration la plus élevée de l’Armée allemande. Il me prit les mains entre les siennes et me dit simplement : “Je me suis fait tant de soucis pour vous !” Je me retrouvais là, près de Hitler, dans sa cabane rustique, devant une cheminée où quelques bûches crépitaient. En quittant son bureau, nous nous réunîmes avec quelques maréchaux dans un salon voisin pour fêter avec une bouteille de champagne –lui qui n’aimait pas les boissons alcoolisées– la victoire de Tcherkassy.”

Il nous a souvent raconté que Hitler lui avait dit “Si j’avais un fils, j’aimerais qu’il soit comme vous”. Moi, je le regardais et lui, il me souriait. Il connaissait mon scepticisme. J’ai toujours été difficile à convaincre. Mais peut-être que c’était vrai… » (pp. 153-154).

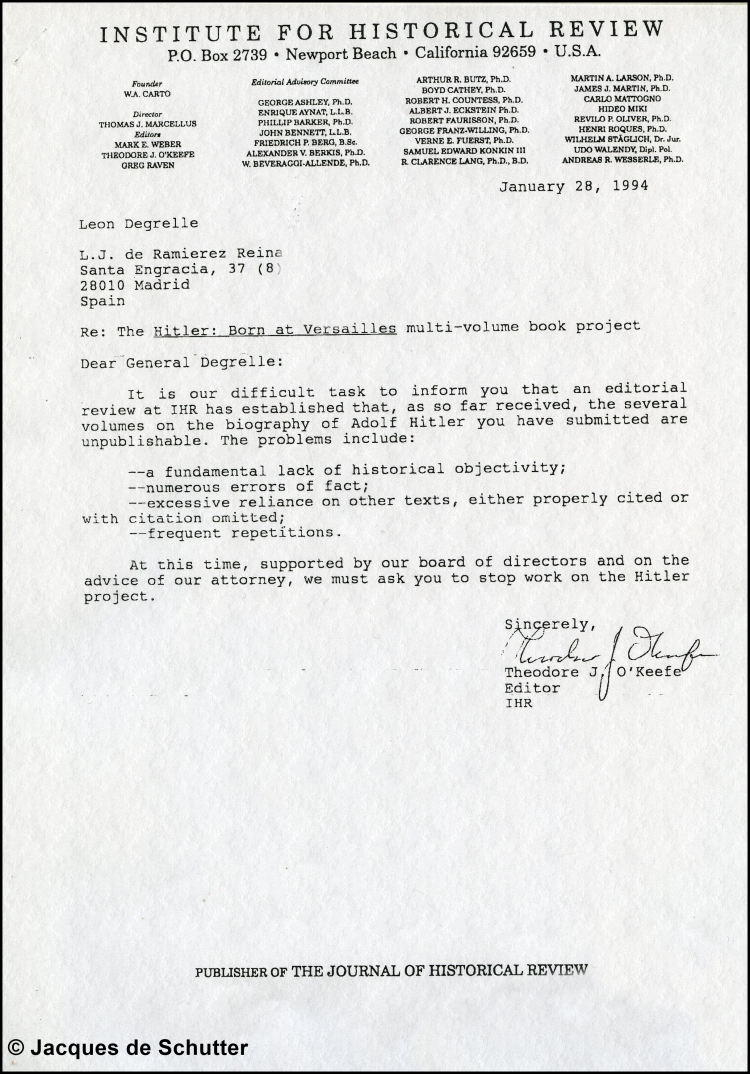

Le problème est que le texte fourni par Anne Degrelle-Lemay n’est en rien extrait de La Campagne de Russie, ni de la version espagnole La Campaña de Rusia qui en est la traduction fidèle. D’où vient-il ? Et pourquoi remplace-t-il la version donnée dans l’œuvre originale, « cette grande épopée écrite en un français magnifique » quasiment digne de Victor Hugo (voir ci-avant) ? Voilà qui jette quand même un sérieux doute sur la sincérité de l’appréciation du talent littéraire de son père exprimée par Anne…

Le problème est que le texte fourni par Anne Degrelle-Lemay n’est en rien extrait de La Campagne de Russie, ni de la version espagnole La Campaña de Rusia qui en est la traduction fidèle. D’où vient-il ? Et pourquoi remplace-t-il la version donnée dans l’œuvre originale, « cette grande épopée écrite en un français magnifique » quasiment digne de Victor Hugo (voir ci-avant) ? Voilà qui jette quand même un sérieux doute sur la sincérité de l’appréciation du talent littéraire de son père exprimée par Anne…

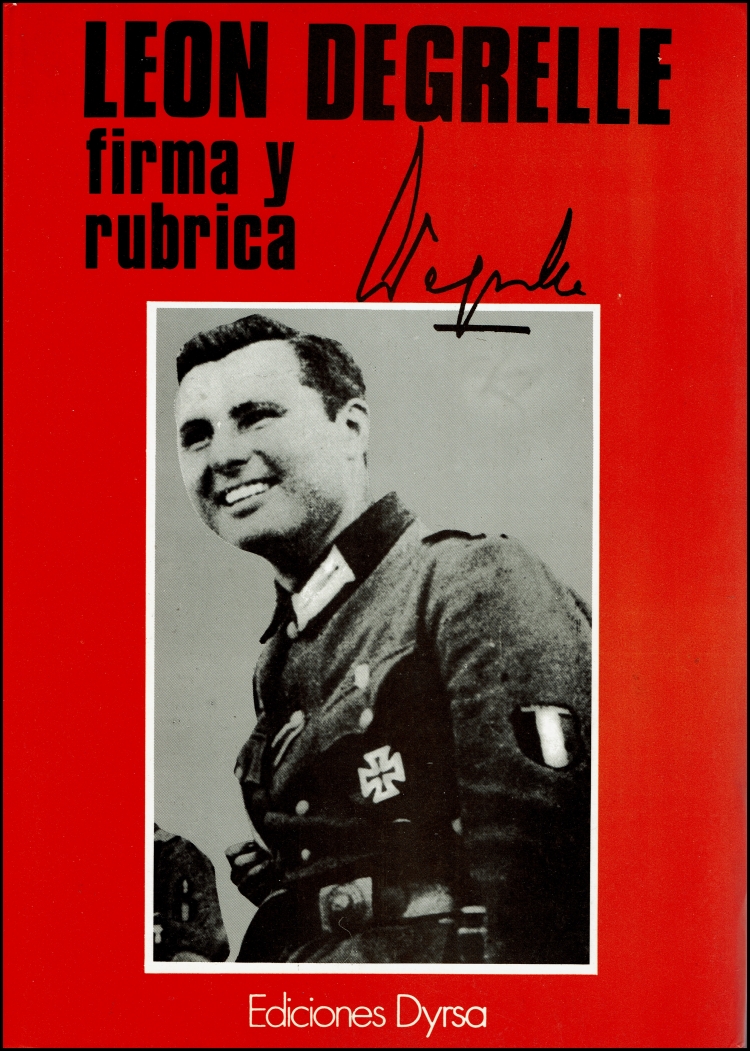

Le texte choisi n’est en effet aucunement littérairement travaillé par son auteur : il s’agit de la retranscription des interviews données par Léon Degrelle à Jean-Michel Charlier, que celui-ci a publiées en 1985 dans Léon Degrelle : persiste et signe (éditions Jean Picollec ; nous citons le texte français d’après ce livre). Le texte cité par Anne se trouve aux pages 331-332 (pp. 313-314 de l’édition espagnole Léon Degrelle firma y rubrica, Ediciones Dyrsa, 1986).

Mieux, –ou plutôt pire !–, Anne Degrelle-Lemay s’est permise de corriger des expressions et de réécrire des tournures ou des passages entiers : c’est ce que nous avons souligné dans notre citation de son livre, comme si c’était la version corrigée par ses soins qui, en réalité, méritait les éloges !

C’est ainsi, par exemple, qu’elle corrige en « petit avion », « avion-cigogne », traduction du surnom donné à cet avion de reconnaissance construit pas l’ingénieur Gerhard Fieseler et dont le train d’atterrissage surélevé lui valut d’être appelé Storch (cigogne). Elle change aussi « chars » en « blindés », « champ d’aviation » en « aéroport » ou « quelques centaines de gros poux russes » en « énormes poux »… Elle ajoute des phrases inutiles (« Nous avions gagné ») et se permet aussi de réécrire tout le passage relatif à la réception au champagne que Léon Degrelle avait écrit de la sorte ; « Sortant de son bureau, je m’étais à peine attablé dans un salon voisin avec ses maréchaux qu’il [Adolf Hitler] avait surgi une bouteille de champagne au bout de chaque bras, nous les apportant pour festoyer, lui qui détestait les boissons alcoolisées ! » (La Campagne de Russie, p. 336).

C’est ainsi, par exemple, qu’elle corrige en « petit avion », « avion-cigogne », traduction du surnom donné à cet avion de reconnaissance construit pas l’ingénieur Gerhard Fieseler et dont le train d’atterrissage surélevé lui valut d’être appelé Storch (cigogne). Elle change aussi « chars » en « blindés », « champ d’aviation » en « aéroport » ou « quelques centaines de gros poux russes » en « énormes poux »… Elle ajoute des phrases inutiles (« Nous avions gagné ») et se permet aussi de réécrire tout le passage relatif à la réception au champagne que Léon Degrelle avait écrit de la sorte ; « Sortant de son bureau, je m’étais à peine attablé dans un salon voisin avec ses maréchaux qu’il [Adolf Hitler] avait surgi une bouteille de champagne au bout de chaque bras, nous les apportant pour festoyer, lui qui détestait les boissons alcoolisées ! » (La Campagne de Russie, p. 336).

Malheureusement, la seule chose qu’elle ne change pas, c’est l’erreur de transcription qui se trouve tout au début de la citation : « Nous nous étions retrouvés, vainqueurs, de l’autre côté de la rivière Lisyanka. »

Lisyanka n’est pas une rivière, mais une ville (qui donne d’ailleurs son titre à un chapitre de La Campagne de Russie : pp. 314-322 ; pp. 149-153 de l’édition espagnole). C’est Jean-Michel Charlier qui commet l’erreur en retranscrivant les paroles de Léon Degrelle qui avait sans doute parlé de « la rivière de Lisyanka ». Dans La Campagne de Russie, il explique d’ailleurs que le moment-clé de la percée de Tcherkassy fut le passage de la rivière traversant cette ville : « Nous nous dépêtrâmes dans la neige épaisse et descendîmes le long de la route. Nous finîmes par atteindre, au cœur de Lysjanka, la rivière, très large, gonflée, ourlée de crêtes de glace. » (p. 322). Cette rivière, c’est le Gniloï-Tikitch.

Mais là, bien sûr, n’est pas le plus important. La scène que rapporte Anne représente la rencontre qu’Adolf Hitler a voulue en faisant chercher Léon Degrelle par son avion personnel sur le front le 20 février 1944. Or ce n’est pas à cette occasion que le Führer a prononcé la fameuse phrase où il se reconnaissait un fils spirituel en Léon Degrelle. C’est six mois plus tard, le 27 août 1944, comme il le souligne justement dans ses entretiens avec Jean-Michel Charlier, source privilégiée d’Anne, mais qu’elle ignore ici : « Hitler, en m’étreignant la main dans ses deux mains, pensait-il qu’au-delà de ses forces qui s’épuisaient, à force de travail, j’étais là, jeune lion ? Six mois plus tard, il me dirait la phrase célèbre : “Si j’avais un fils, je voudrais qu’il soit comme vous !” Dès février 1944, il avait décidé que je porterais l’étendard de l’Europe nouvelle en Occident. Il me faisait recevoir officiellement à Paris. » (Persiste et signe, p. 337 ; p. 319 de l’édition espagnole).

Et cette nouvelle rencontre –à nouveau voulue par Adolf Hitler en faisant encore chercher Léon Degrelle par son avion personnel sur le front– est également parfaitement documentée dans La Campagne de Russie (pp. 377-381 ; pp. 180-183 de l’édition espagnole) : « Hitler avait repris une vigueur nouvelle. […] Il me décora. Puis il me guida vers une petite table ronde. […] Son œil brillait de bonne humeur. Il se lança avec passion dans un débat sur l’avenir du socialisme. Son visage, admirablement soigné, frémissait. Ses mains fines et parfaites avaient des gestes élémentaires mais ardents, compagnes vivantes de l’orateur. […] Au moment du départ, comme s’il eût voulu graver à jamais dans mon cœur un souvenir plus personnel, Hitler revint me prendre la main dans ses deux mains : “Si j’avais un fils, me dit-il lentement, affectueusement, je voudrais qu’il fût comme vous…” »

Cette reconnaissance d’un étranger à l’insigne proximité spirituelle s’exprima à peine un mois après la tentative d’assassinat perpétrée, le 20 juillet 1944, par des officiers allemands félons…

Alors, d’où vient la mise en doute par Anne de la phrase d’Adolf Hitler ? Et, pour mieux l’étayer, pourquoi avoir placé tout le récit de la rencontre de son père avec le Führer (sans être capable de choisir la bonne date !) dans la fiction d’un roman qu’elle se permet de réécrire ?

« Le lieutenant Jean Vermeire donne le ton. Lui, porte une veste de général privée d’insignes et une culotte de cheval mauve que, de Frédéric II à Keitel, nul ne découvrit jamais dans l’armée allemande. » (Saint-Loup, Les SS de la Toison d’Or, Presses de la Cité, p. 81).

« Un petit détail amusant, c’est que lors d’un de nos premiers rassemblements au camp de Regenwurmlager, le major Bode avait dit, à bien haute voix, en voyant Vermeire pour la première fois : Was ist den das für ein Operetten Offizier ! Et c’est certes la raison pour laquelle Vermeire ne manquait plus jamais la moindre occasion pour critiquer le major Bode. » (Fernand Kaisergruber, commentaire dactylographié sur le livre de Jean Mabire, Légion Wallonie, Au front de l’est, 1941-1944, Presses de la Cité).

Outre que nous avons vu l’irrésistible propension d’Anne Degrelle-Lemay à semer partout les graines morbides de sa méfiance et de ses soupçons, une origine de la remise en cause particulière de la phrase historique du Führer pourrait bien être le SS-Hauptsturmführer Jean Vermeire. Son incommensurable orgueil fut en effet cruellement blessé, non seulement par le refus constant de Léon Degrelle de le reconnaître officiellement comme son « bras droit » (« J’en ai déjà un, ça me suffit ! » plaisantait-il, mi-moqueur, mi-agacé), mais aussi par celui de son épouse Jeanne Degrelle-Brevet de lui confier les drapeaux de la Légion, après le décès du Commandeur (ce blog au 17 janvier 2016).

C’est en effet à partir de la disparition de son Chef que Jean Vermeire entreprit d’écorner sa « légende », notamment en remettant en question la réalité de la fameuse phrase (ce blog au 21 juin 2018).

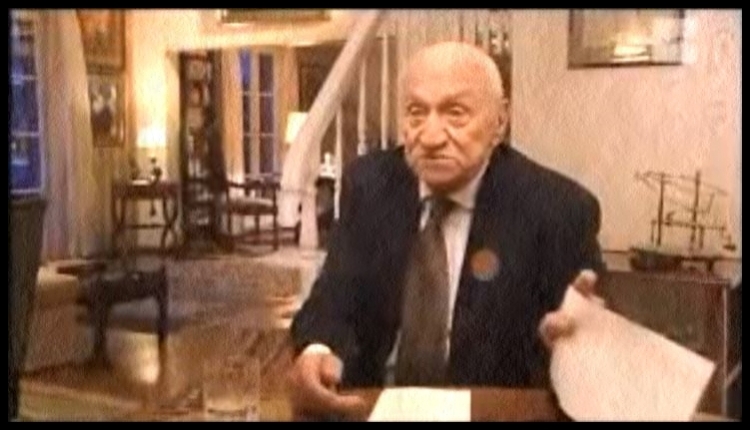

En 2008, en participant au documentaire de Philippe Dutilleul, Léon Degrelle ou la Führer de vivre, il échafauda l’impossibilité mentale pour Adolf Hitler d’avoir même imaginé prononcer pareille phrase à l’adresse d’un étranger. Comme si cet officier par usurpation (nous nous expliquerons plus tard sur ce terme), qui n’a jamais pu même voir le Führer autrement qu’en image, avait quelque compétence historique ou psychologique l’autorisant à se mettre à sa place…

« Il voulait avoir un fils ? Le fils d’un Belge ? C’est pas des phrases à répéter !... Ça ne tient pas debout ! Ça m’a toujours heurté… Et on reprend cette phrase… on reprend cette phrase… tout le temps… tout le temps…

Hitler s’est avancé vers Degrelle et il lui a dit textuellement : “Ich habe mich grosse Sorge gemacht”, “Je me suis fait des grands soucis”. [Il exhibe un papier] Voilà ! Et ça, moi, j’ai reçu ce texte, après, par Gille. Après, parler du fils d’Hitler… C’était un affront à tous les jeunes de l’Allemagne ! Il y avait d’autres héros tout de même !... Donc il n’a pas dit ça ! Ce n’est pas possible ! C’est… c’est… c’est égoïstement inventer l’histoire qui obligeait toute l’Allemagne… Et nous alors ? Qu’est-ce qu’on devient là-dedans ???... Mais je lui ai demandé plusieurs fois : je dis, mais… “Ohhhhh…, il m’a dit, ben… oh là là… j’ai été reçu comme un fils.” Voilà, je dis, la légende ! »

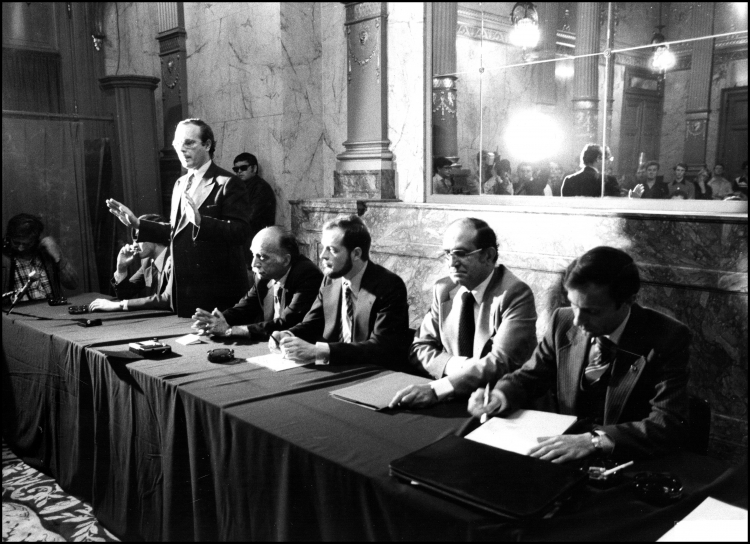

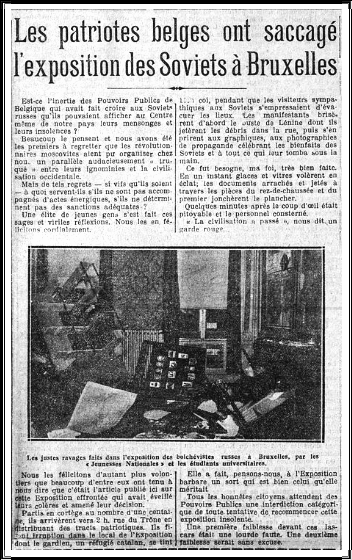

Dans le film de Philippe Dutilleul, comme preuve que jamais Adolf Hitler n’aurait pu dire à Léon Degrelle que s’il avait un fils, il aimerait qu’il soit comme lui, Jean Vermeire présente sa source en agitant une grande feuille blanche devant la caméra (capture d’écran du film-documentaire Léon Degrelle ou la Führer de vivre donnant « la parole aux derniers témoins directs et proches de Léon Degrelle »).

Dans le film de Philippe Dutilleul, comme preuve que jamais Adolf Hitler n’aurait pu dire à Léon Degrelle que s’il avait un fils, il aimerait qu’il soit comme lui, Jean Vermeire présente sa source en agitant une grande feuille blanche devant la caméra (capture d’écran du film-documentaire Léon Degrelle ou la Führer de vivre donnant « la parole aux derniers témoins directs et proches de Léon Degrelle »).

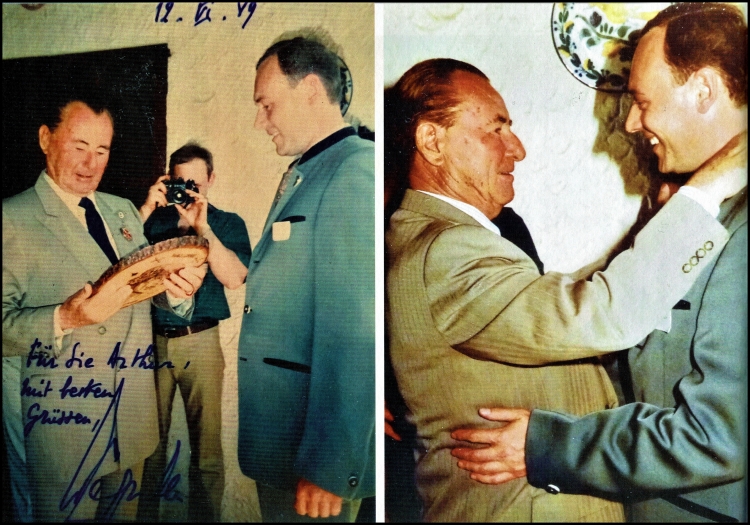

Mais la caméra prend bien soin de ne pas filmer son contenu en gros plan. Il s’agirait pourtant d’un document intéressant, prétendument écrit par le Generalleutnant Herbert Otto Gille, commandeur de la 5. SS-Panzerdivision Wiking, affirmant qu’à la réception à laquelle il fut convié avec Léon Degrelle à la Wolfschanze du Führer, ce dernier n’aurait fait qu’exprimer son inquiétude sur le sort des Wallons. Nous le croyons bien volontiers, car le général Gille fut convié au Quartier Général de Hitler avec les principaux Commandeurs ayant assuré le succès de la percée de Tcherkassy. Ce qui veut dire qu’il parle de la rencontre du 20 février 1944 et non de celle du 27 août, qu’il ne fait donc que confirmer ce que Léon Degrelle a toujours dit (notamment dans La Campagne de Russie, p. 328) et qu’il nous aurait vivement intéressé de connaître l'intégralité de ce compte rendu. Pour sa part, Léon Degrelle a écrit : « le Führer s’était avancé vers moi, m’avait pris la main droite dans ses deux mains et l’étreignait avec affection. […] je ne sentais que ses deux mains qui pressaient la mienne, je n’entendais que sa voix, un peu rauque, qui m’accueillait, me répétait : “Vous m’avez donné tant d’inquiétude !..” ». Le scoop de Vermeire n’est donc qu’un mensonge (mais le personnage en est coutumier !). On se demande d’ailleurs s’il a effectivement rencontré le général Gille pour lui commander un procès-verbal des propos d’Adolf Hitler à Léon Degrelle ! Surtout que, pour des raisons de simple chronologie, il ne pouvait de toute évidence concerner la phrase qui « heurte » tant Vermeire et lui servir à convaincre Léon Degrelle d’affabulation… On regrettera donc qu’il n’ait pas harcelé plutôt le général Felix Steiner qui était, lui, bien présent le 27 août (c’est lui qui est sur la photo que nous publions plus avant entre Adolf Hitler et Léon Degrelle) !

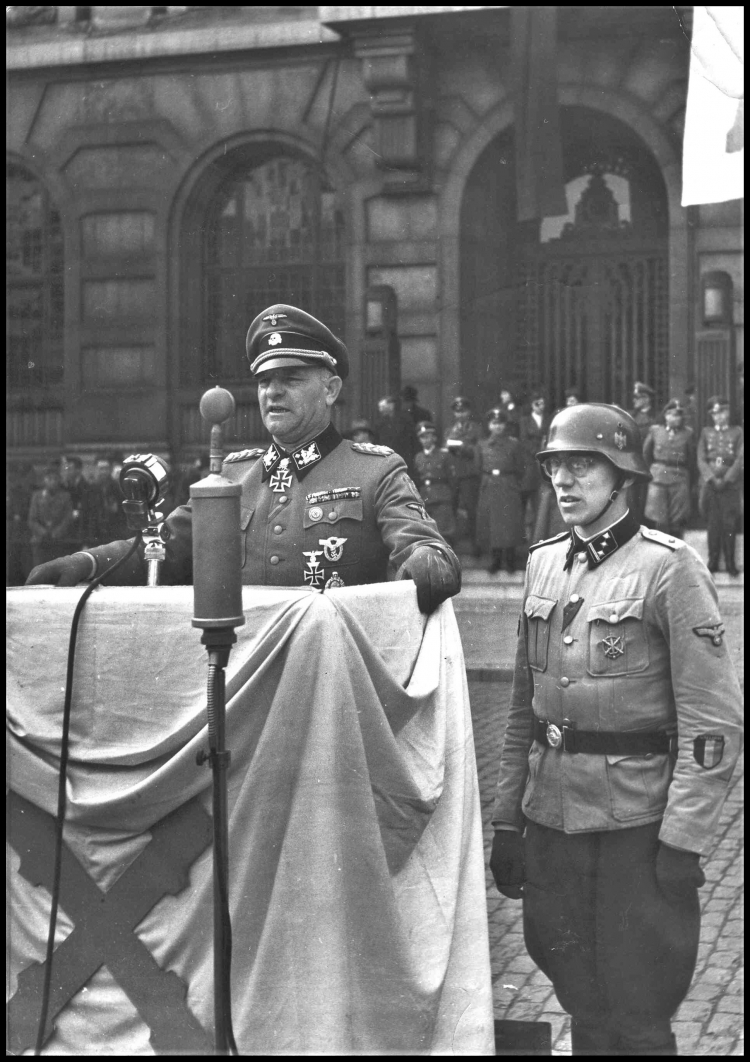

Ci-dessous, une photo officielle des commandeurs qui furent reçus par le Führer, le 20 février 1944 : de gauche à droite, Herbert Otto Gille, Theo-Helmut Lieb et Léon Degrelle, reçus à Berlin par le chef de la presse du Reich, le Dr Otto Dietrich.

« Ça ne tient pas debout » ? Et les préoccupations constantes d’Adolf Hitler vis-à-vis de Léon Degrelle depuis leur première rencontre du 26 septembre 1936 jusques et y compris les derniers moments dans le Führerbunker (tous les détails sur ce blog au 21 juin 2018) tiennent-elles debout ?

« Il y avait d’autres héros tout de même » ? D’innombrables, en effet ! Mais y en eut-il un seul autre que Léon Degrelle –qu’il soit Allemand ou Volontaire étranger – que le Führer fît rechercher sur le front par son avion personnel pour le recevoir personnellement, –et ce, à deux reprises !–, lui remettre les plus hautes décorations militaires et s’entretenir particulièrement avec lui ? Et où serait l’affront aux jeunes de l’Allemagne (surtout de la Waffen SS, composée par ailleurs à plus de 70% de camarades non-Allemands) quand l’élite du commandement militaire allemand de la Wehrmacht avait cherché à assassiner son chef suprême en pleine guerre ?...

Nous ne commenterons pas davantage cette indécente prétention de Vermeire de faire la leçon (post mortem !) à son Chef, d’oser l’accuser d’égoïsme, de se mettre outrageusement dans la peau d’Adolf Hitler et des jeunes soldats allemands et de se plaindre péniblement qu’on ne fasse pas davantage cas de lui et, accessoirement, des autres Bourguignons : nous avons eu l’occasion de dire ce que nous en pensions sur ce blog le 21 juin 2018. Mais nous laisserons à un autre Volontaire wallon, du Second contingent du 10 mars 1942, Raymond Van Leeuw, le soin de dire ce qu’il faut définitivement penser de celui qui bâtit toute se carrière militaire sur le mensonge de son grade !

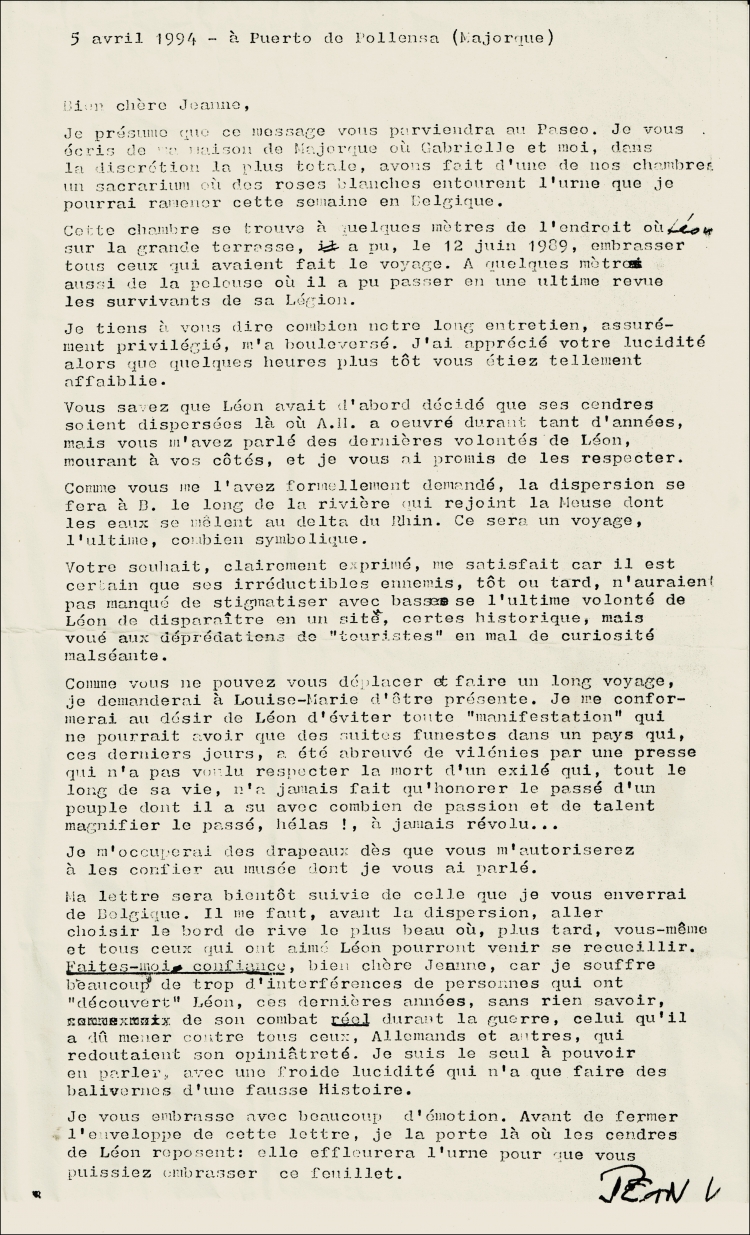

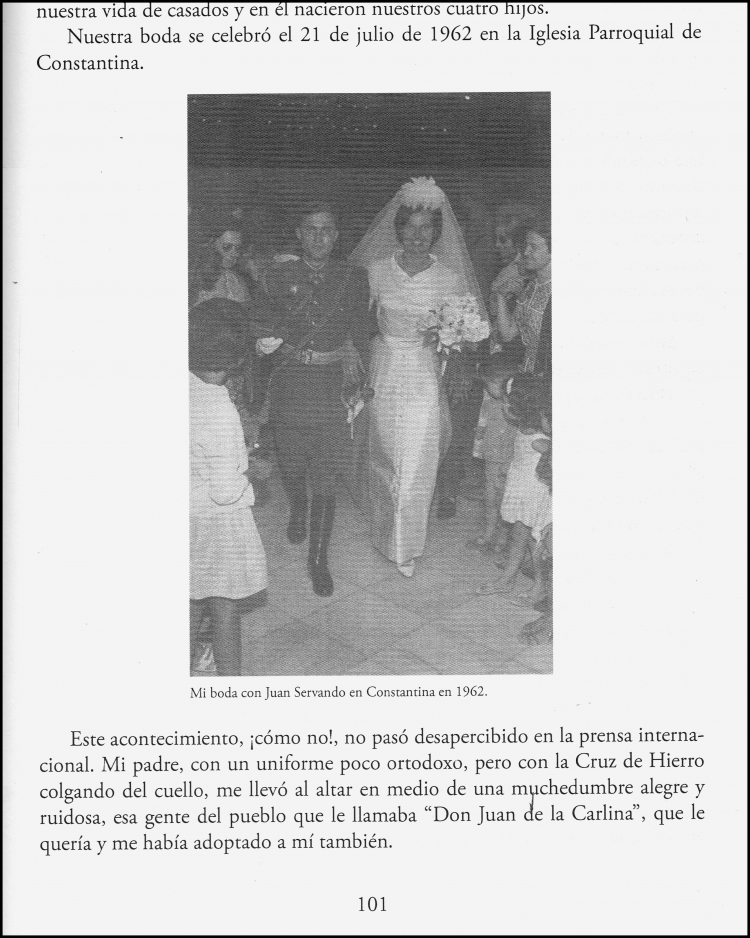

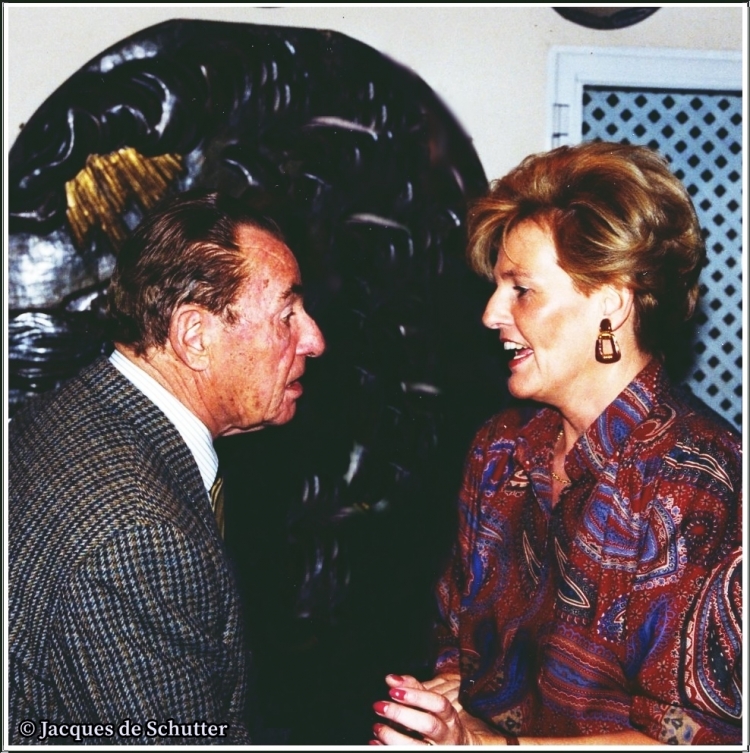

Raymond Van Leeuw fut, lui, le véritable homme de confiance de Léon Degrelle dont il organisa le secrétariat lorsqu’il le rejoignit en Espagne : nous citerons des extraits de lettres qu’il envoya à Anne Degrelle ainsi qu’à son mari Servando Balaguer : il nous faudra en effet à nouveau parler du rôle néfaste de Vermeire à l’occasion de la disparition du Commandeur de la Légion Wallonie et dont sa fille ne souffle mot (voir la dernière partie de notre présentation de son livre L’homme qui changea mon destin).

Le travail de sape concernant la relation entre Adolf Hitler et Léon Degrelle mené avec opiniâtreté par Jean Vermeire après 1994 est intéressant à suivre car il permet d’établir un parallélisme assez précis avec ce qu’on peut lire chez Anne Degrelle-Lemay.

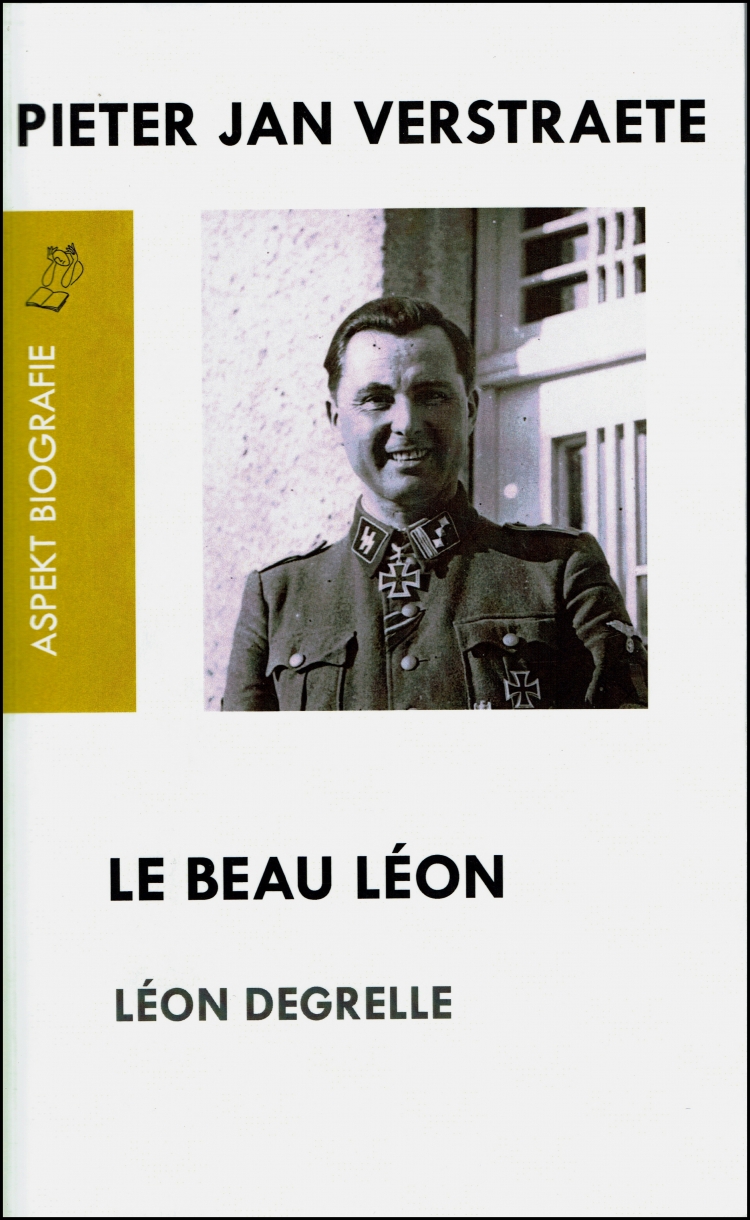

C’est ainsi qu’il amena l’historien flamand Pieter Jan Verstraete à écrire dans sa biographie de Léon Degrelle : « Que Hitler, à l’occasion de cette troisième rencontre [le 27 août 1944] avec le vaniteux Degrelle, ait dit : “Si j’avais un fils, je voudrais qu’il soit comme vous”, cela s’est avéré, des années plus tard, n’être qu’une invention. Selon son ami intime Vermeire, le Führer aurait simplement dit qu’il s’était fait de “grandes inquiétudes” sur le sort de Degrelle et des siens sur le front. » (Le beau Léon. Léon Degrelle, Aspekt, 2010, p. 121).

C’est ainsi qu’il amena l’historien flamand Pieter Jan Verstraete à écrire dans sa biographie de Léon Degrelle : « Que Hitler, à l’occasion de cette troisième rencontre [le 27 août 1944] avec le vaniteux Degrelle, ait dit : “Si j’avais un fils, je voudrais qu’il soit comme vous”, cela s’est avéré, des années plus tard, n’être qu’une invention. Selon son ami intime Vermeire, le Führer aurait simplement dit qu’il s’était fait de “grandes inquiétudes” sur le sort de Degrelle et des siens sur le front. » (Le beau Léon. Léon Degrelle, Aspekt, 2010, p. 121).

Remarquons que pour donner du poids à son scoop, Vermeire s’est présenté comme un « intime » de Léon Degrelle, et même comme son « ami » (mon Dieu, est-il encore besoin d'ennemis avec de pareils amis ?) ! C’est également en termes semblables qu’Anne nous le présente : « Jean Vermeire qui était un de ses grands confidents » (p. 140).

Notons aussi en quoi consiste la correction de l’histoire que Vermeire offre à Verstraete : ce n’est pas « Si j’avais un fils… » que le Führer aurait dit à Léon Degrelle ; il aurait seulement fait part de ses « grandes inquiétudes ». Du coup, lorsque l’historien flamand, pour raconter la rencontre précédente, celle du 20 février 1944, s’en remet à ce que le Commandeur de la Wallonie a écrit dans La Campagne de Russie, il publie le texte en prenant soin –tout comme Anne– de supprimer le passage où Adolf Hitler fait part de son inquiétude à Léon Degrelle : pour justifier l’intervention de Vermeire, ce détail doit en effet disparaître puisque le créateur de fake news le situe… six mois plus tard !!!

Anne Degrelle-Lemay pense sans doute faire la même chose en citant le récit de la réunion du 20 février 1944 qu’elle place, sans le dire, au 27 août 1944 afin d’établir que la seule chose exprimée par Adolf Hitler ce jour-là fut, comme le prétend Vermeire, son inquiétude et non pas sa confidence toute personnelle.

« Mais peut-être que c’était vrai… » Le coup de pied de l’âne, qui ne veut pas dire son nom !...

Jean Vermeire ne publia jamais rien, mais, dès qu’il se rendit compte, après la disparition de Léon Degrelle, qu’il ne réaliserait jamais son objectif de s’emparer des drapeaux de compagnie dessinés par John Hagemans pour la Légion (ce blog au 17 janvier 2016), il s’efforça d’influencer négativement ceux qui pensaient pouvoir recourir à ses « souvenirs » et à sa compétence comme à une source fiable de première main.

En ce qui concerne Anne Degrelle-Lemay, cela alla même plus loin puisqu’elle s’en remit à lui pour la dispersion des cendres, s’en servit pour contester les dernières volontés testamentaires de son père et l’appuya dans l’affaire des drapeaux : nous aurons l’occasion d’y revenir dans notre dernier examen des mémoires effilochés d’Anne Degrelle-Lemay.

L’ancien SS-Hauptsturmführer Jean Vermeire n’hésita pas à exhiber l’urne funéraire vide de Léon Degrelle devant la caméra de Philippe Dutilleul pour son documentaire Léon Degrelle ou la Führer de vivre en affirmant mensongèrement avoir respecté les dernières volontés du défunt (ce blog aux 17 janvier 2016 et 31 mars 2019). Il refusa toujours de rendre cette relique à l’épouse de son Chef, Jeanne Degrelle-Brevet.

Alors, pourquoi Anne propose-t-elle cette carabistouille

Alors, pourquoi Anne propose-t-elle cette carabistouille

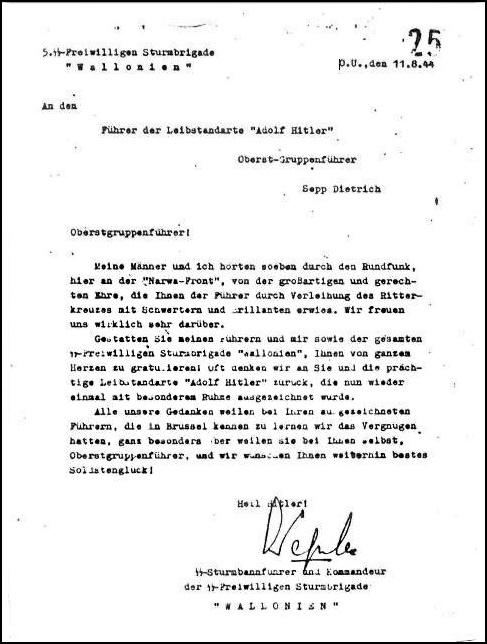

Le 14 mars 1943, à l’issue de la campagne du Donets où la Leibstandarte se couvrit de gloire en reprenant Kharkov, les Glaives étaient attribués à la Croix de Chevalier de la Croix de Fer avec Feuilles de Chêne de Sepp Dietrich « en raison de ses mérites pour l’avenir du peuple allemand ». Et ce, à nouveau, par Adolf Hitler en personne, honorant par la même occasion tous les soldats de la seule unité à porter son nom.

Le 14 mars 1943, à l’issue de la campagne du Donets où la Leibstandarte se couvrit de gloire en reprenant Kharkov, les Glaives étaient attribués à la Croix de Chevalier de la Croix de Fer avec Feuilles de Chêne de Sepp Dietrich « en raison de ses mérites pour l’avenir du peuple allemand ». Et ce, à nouveau, par Adolf Hitler en personne, honorant par la même occasion tous les soldats de la seule unité à porter son nom.

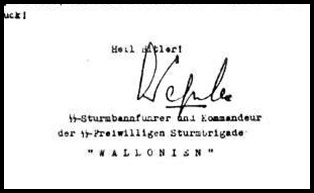

Selon le méchant De Bruyne –prétendu historien, spécialiste ès détractions contre la Légion Wallonie et son Chef–, à la mort de Lucien Lippert, le 13 février 1944, Degrelle ne serait pas devenu Commandeur : « Rien de semblable ne se produira » car « malgré de pressants appels du pied de la part de Degrelle […], Himmler s’y refusera à chaque fois, estimant que la désignation […] doit se faire spontanément » (Axe et Alliés, Hors-Série n° 10). D’où De Bruyne tient-il pareille fable ? Car si les promotions à la SS se faisaient « spontanément », pourquoi tient-il tant, depuis toujours et mensongèrement, à invalider les dernières promotions obtenues par Léon Degrelle ?

Selon le méchant De Bruyne –prétendu historien, spécialiste ès détractions contre la Légion Wallonie et son Chef–, à la mort de Lucien Lippert, le 13 février 1944, Degrelle ne serait pas devenu Commandeur : « Rien de semblable ne se produira » car « malgré de pressants appels du pied de la part de Degrelle […], Himmler s’y refusera à chaque fois, estimant que la désignation […] doit se faire spontanément » (Axe et Alliés, Hors-Série n° 10). D’où De Bruyne tient-il pareille fable ? Car si les promotions à la SS se faisaient « spontanément », pourquoi tient-il tant, depuis toujours et mensongèrement, à invalider les dernières promotions obtenues par Léon Degrelle ?