Léon Degrelle, le « dictateur des cours de récréation » ?

Bertrand de Jouvenel, revu par Robert Brasillach

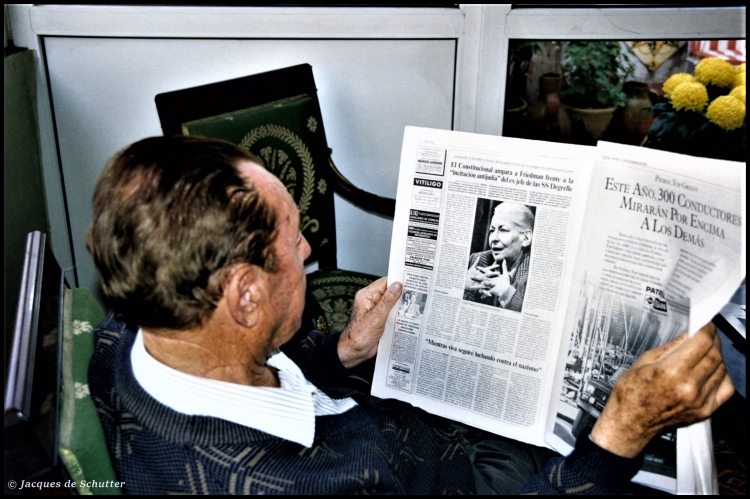

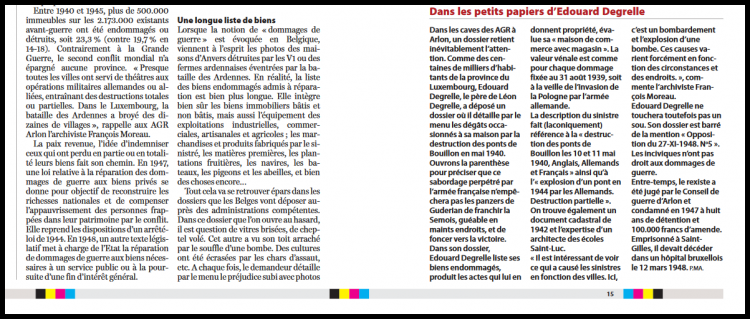

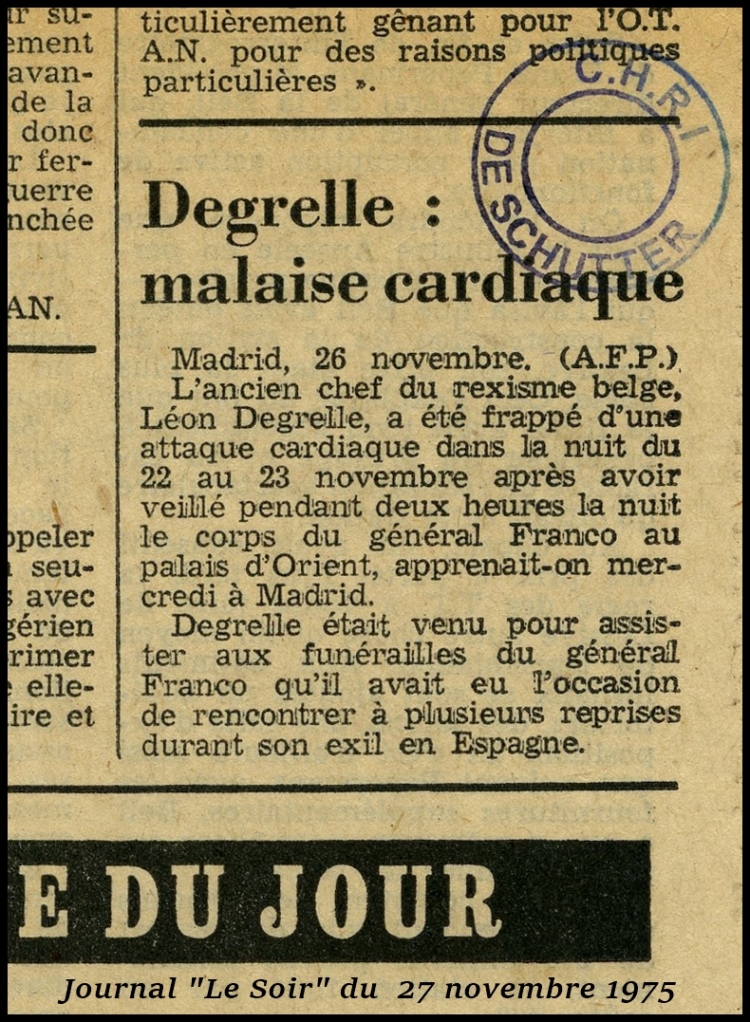

Récemment, nous démasquions une nouvelle fois la malhonnêteté du SoirMag qui republiait des fragments du Degrelle m'a dit de la Duchesse de Valence traficotés par feu Pierre Stéphany (ce blog au 4 février 2025).

Nous dénoncions la malveillante citation « “un dictateur pour cour de récréation”, comme devait dire Bertrand de Jouvenel, qui l'interviewa en 1936 », contrefaisant le texte original de la Duchesse rouge : « un article de Bertrand de Jouvenel, dépeignant Degrelle en 1936 avec une grande sympathie, écrivant qu'il avait dû, au collège, être un dictateur des cours de récréation. » Car, en effet, le dictateur pour cour de récréation (un pauvre chefaillon cherchant à terroriser ses condisciples), n'est pas celui des cours de récréation (exerçant son ascendant tout de séduction sur ses camarades).

Nous insistions sur le fait que cette citation n'était connue que par la brochure de Robert Brasillach, Léon Degrelle et l'avenir de “Rex”, rappelant que Bertrand de Jouvenel « déclarait trouver en Léon Degrelle comme un souvenir du “dictateur des cours de récréation” qu'il avait dû être » et expliquant qu'il ne fallait pas prendre l'expression de manière négative car elle « met bien l'accent sur la jeunesse extraordinaire de [Rex] et sur la vertu de cette jeunesse. » Nous ajoutions enfin que, malgré toutes nos recherches, nous n'étions pas parvenu à retrouver « le journal parisien où a paru l'article de Bertrand de Jouvenel ».

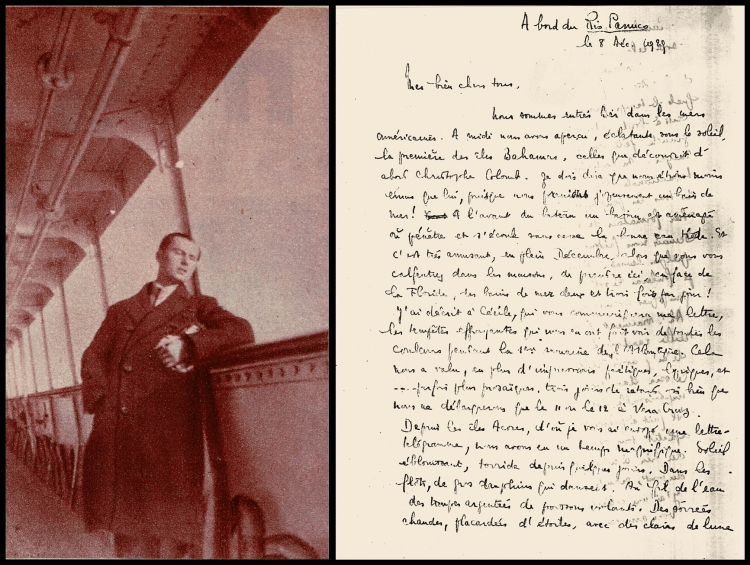

Voilà une quête désormais achevée, grâce à l'amitié de notre fidèle lecteur T.V., passionné d'Histoire, aux riches collections minutieusement cataloguées (ce blog au 23 janvier 2021), et qui a eu l'extrême gentillesse de nous envoyer cet article de Bertrand de Jouvenel, si important pour tous ceux qui évoquent –en bien comme en mal– la jeunesse de Léon Degrelle, mais jusqu'ici parfaitement introuvable !

Voilà une quête désormais achevée, grâce à l'amitié de notre fidèle lecteur T.V., passionné d'Histoire, aux riches collections minutieusement cataloguées (ce blog au 23 janvier 2021), et qui a eu l'extrême gentillesse de nous envoyer cet article de Bertrand de Jouvenel, si important pour tous ceux qui évoquent –en bien comme en mal– la jeunesse de Léon Degrelle, mais jusqu'ici parfaitement introuvable !

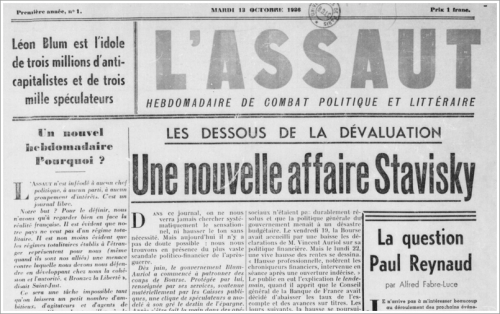

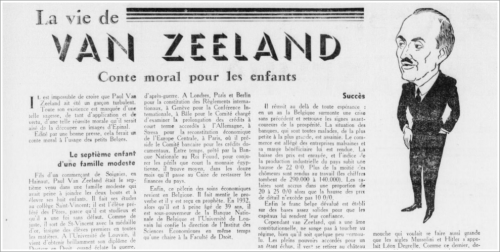

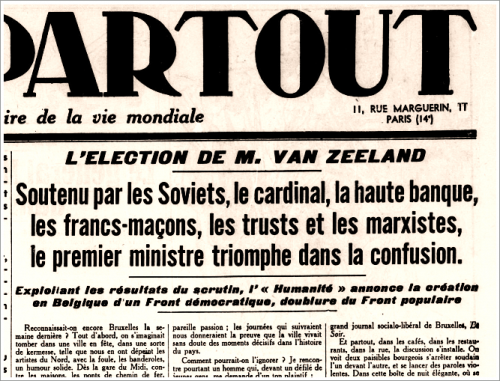

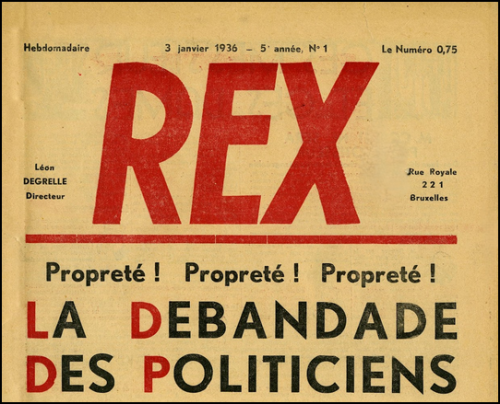

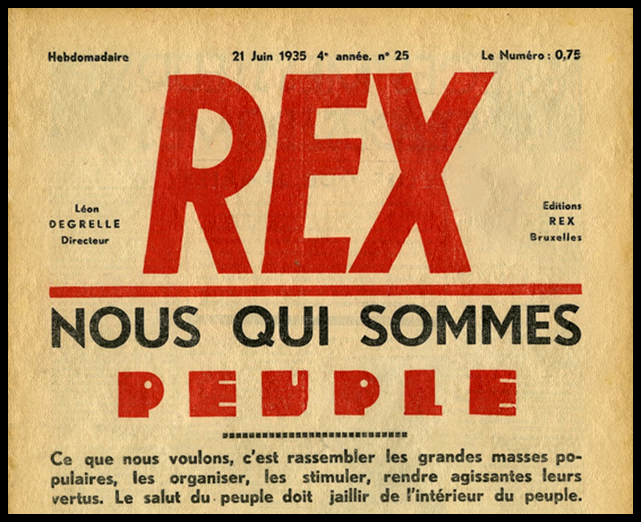

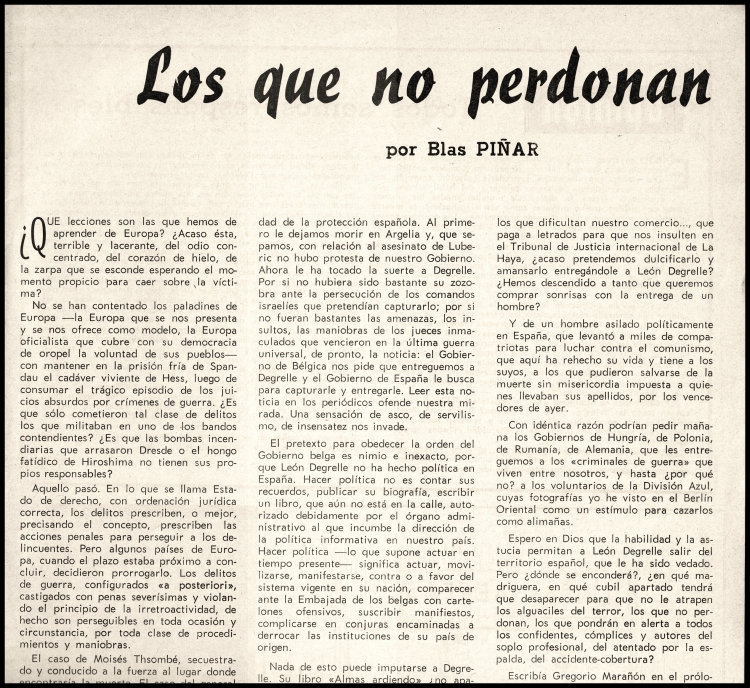

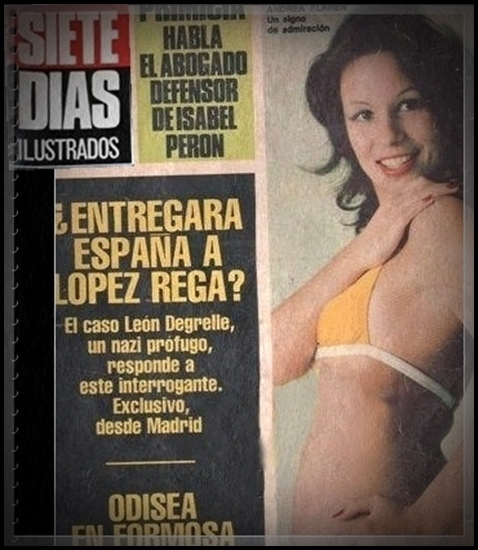

Cet article s'intitule L'expérience Van Zeeland et le coup de foudre Degrelle et a paru dans l'hebdomadaire français L'Assaut, le 20 octobre 1936, en septième page (mais l'article était annoncé en « une »).

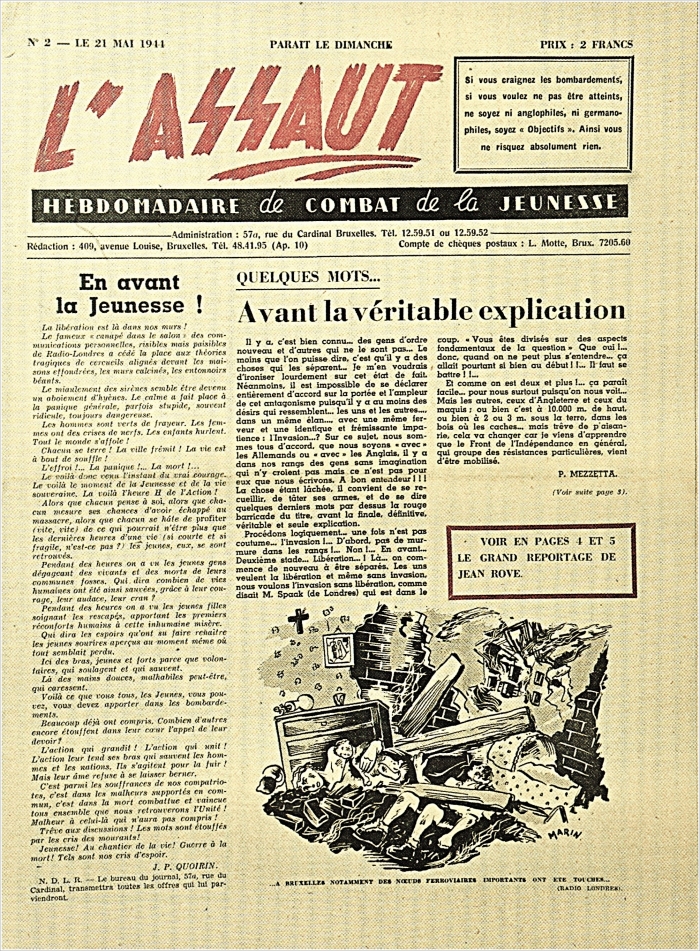

Ce L'Assaut n'est bien sûr pas à confondre avec son homonyme belge, Hebdomadaire de Combat de la Jeunesse, également intitulé L'Assaut donc –les runes de la SS figurant les deux « S » du titre–, et édité par le Prévôt et futur Hauptscharführer Pierre Mezetta, pour sa Jeunesse Légionnaire, à partir de mai 1944.

Quelque huit ans auparavant, L'Assaut parisien, sous-titré Hebdomadaire de Combat politique et littéraire, se voulait « un journal libre », « inféodé à aucun chef politique, à aucun parti, à aucun groupement d'intérêts » (éditorial du n° 1, 13 octobre 1936).

Imprimé par Robert Denoël, l'éditeur belgo-parisien de Céline, et domicilié à son siège social, L'Assaut était dirigé par l'écrivain Alfred Fabre-Luce, alors sympathisant du Parti Populaire Français de Jacques Doriot. Il connaîtra trente-quatre numéros, du 13 octobre 1936 au 8 juin 1937, avant d'être absorbé par le quotidien La Liberté, appartenant à Jacques Doriot (où continueront d'écrire Fabre-Luce et Jouvenel, mais aussi Georges Suarez, Georges Blond, Pierre Drieu La Rochelle,...).

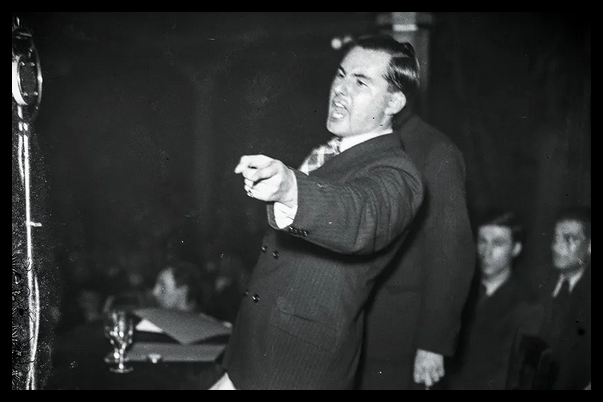

Bertrand de Jouvenel dresse donc ce portrait de Léon Degrelle dans le second numéro de L'Assaut : « Il faut se représenter Degrelle comme un étudiant. Un étudiant qui grimpe sur les épaules d'une statue et harangue ses camarades. Eux l'applaudissent en riant. Parce qu'il a de l'ardeur, parce qu'il a du cran, parce qu'il a de la gaîté, parce qu'il est ce que tous voudraient être.

Il est “comme tout le monde”. Dans un groupe de ses partisans, on ne le distingue pas. Mais il est “comme personne”, parce que le groupe où il se trouve est soudain animé et joyeux.

C'est un don. Au lycée, à l'Université, nous avons connu les meneurs : on se disputait les places proches de la sienne. [...]

D'ordinaire, ce pouvoir mystérieux, qui fait les dictateurs de la cour du lycée, s'évapore. Le garçon qu'on a jadis idolâtré, on le retrouve éteint, terni, endormi dans une position subalterne. Degrelle, lui, a compris la valeur de ce pouvoir. Il en a recherché les causes. Il a étudié les moyens de le développer et de le maintenir.

Degrelle, m'a-t-on dit, ne sait rien. Il est possible qu'il ne soit pas fort en économie politique. [...]

Mais Degrelle, en tout cas, sait ce que les autres ne savent pas. Que la vie publique ne comporte pas seulement des rapports d'affaires entre le gérant et les administrés. Mais aussi des rapports d'amour.

C'est un séducteur naturel, capable d'analyser le mécanisme de la séduction. Jusqu'où va l'amour qu'il inspire, un détail vraiment cocasse le montrera. Lorsqu'il a fait un de ses grands discours, Degrelle est en nage, et il change de chemise. La chemise quittée, il arrive qu'elle soit coupée en morceaux par ses partisans, qui veulent chacun son souvenir ! »

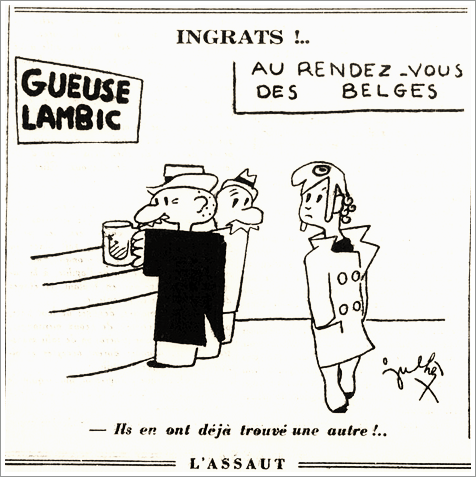

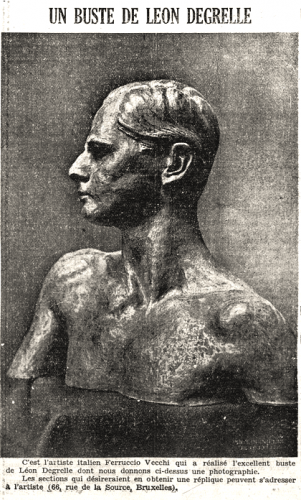

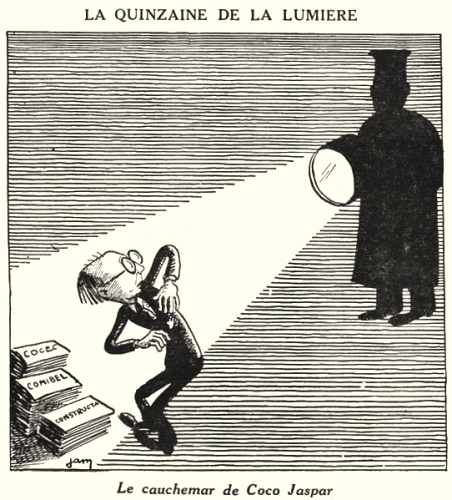

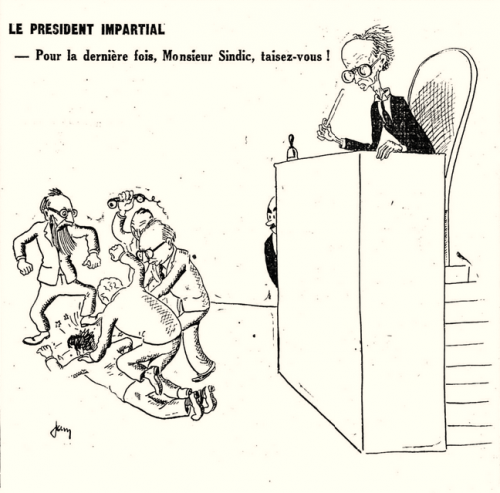

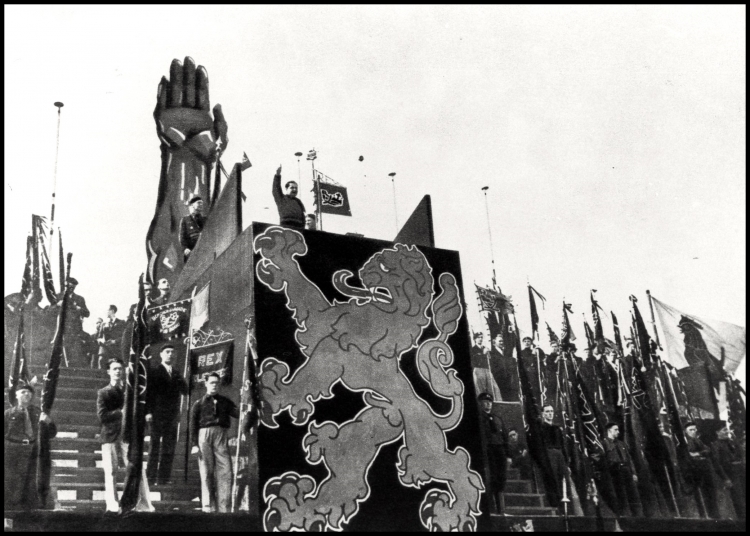

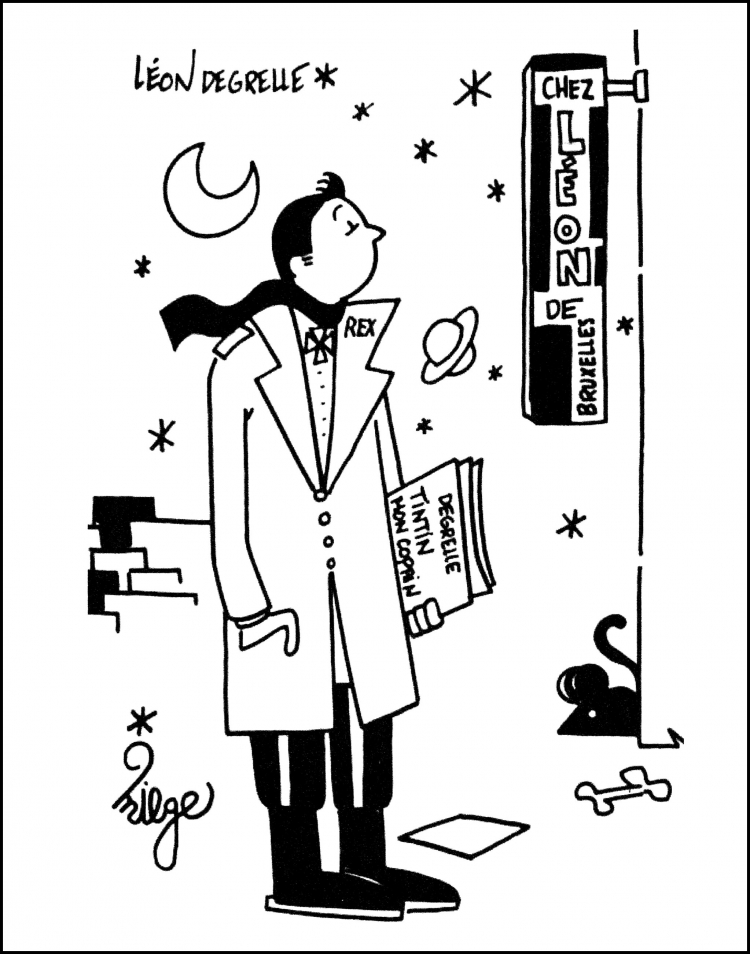

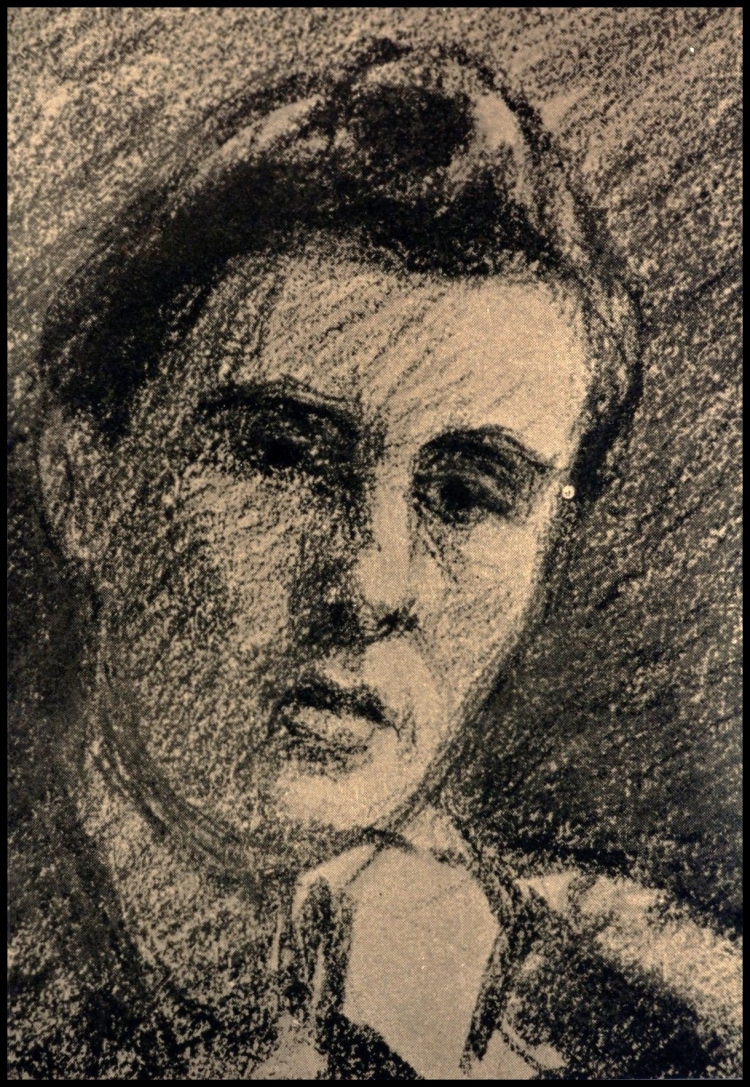

Portrait de Léon Degrelle par Sid, le caricaturiste maison, illustrant l'article de Bertrand de Jouvenel. Ci-dessous, un autre dessin pour le même article, montre deux messieurs au bar du Rendez-vous des Belges : ils se sont détournés de la République française (appelée la Gueuse par les monarchistes) pour consommer une « gueuse lambic » (encore que la bière bruxelloise s'écrive avec un « z » !) ...

La première chose que nous constaterons, c'est qu'il n'est nulle part fait mention de « cour de récréation », mais, en l'occurrence, des « dictateurs de la cour du lycée ».

Ce qui veut dire que malgré ses allures d'enquêteur sur sources de première main, la référence du SoirMag, feu Pierre Stéphany, n'est en aucun cas « Bertrand de Jouvenel, qui l'interviewa [Léon Degrelle] en 1936 » ! Comme tous les contempteurs de Léon Degrelle –à l'instar du méchant folliculaire Pol Vandromme (ce blog aux 4 février 2025 et 14 avril 2016)–, il n'a que traficoté le texte rapporté par Robert Brasillach dans son ouvrage Léon Degrelle et l'avenir de “Rex”.

Comme nous l'avons montré dans notre article précédent, c'est effectivement le journaliste de Je suis partout qui a rapporté les impressions de Bertrand de Jouvenel sur le jeune Léon Degrelle. Impressions toutes positives (« Au lycée, à l'Université, nous avons connu les meneurs : on se disputait les places proches de la sienne ») que Brasillach développera ainsi : « Bertrand de Jouvenel évoquait un jour ces garçons autour de qui, dans les lycées et les collèges, on se range naturellement, qui font la loi dans la classe, que l'on aime et que l'on admire. » (p. 14).

C'est la phrase suivante de Jouvenel (« D'ordinaire, ce pouvoir mystérieux, qui fait les dictateurs de la cour du lycée, s'évapore ») que l'auteur de L'avenir de Rex va paraphraser en utilisant une formule qui permettra malheureusement le contresens médisant : « Et, bien que la plupart du temps, ces admirations ne survivent pas à l'âge d'homme, il déclarait trouver en Léon Degrelle comme un souvenir du “dictateur des cours de récréation” qu'il avait dû être. » (p. 14).

On le voit, les guillemets utilisés ici ne concernent pas une citation, mais ressortissent plus exactement à la mise en relief de quelques mots. Et comme nul n'a jamais eu accès à l'original de L'Assaut, chacun a cru pouvoir mettre l'expression sous la plume de Jouvenel, tout en se permettant, bien sûr, de l'adapter à ses intentions malhonnêtes. Personne ne pouvant imaginer, bien sûr, que si Robert Brasillach n'utilisait pas les termes précis de son confrère, c'est qu'il le citait de mémoire (en se trompant ?)... ou qu'il voulait plutôt souligner l'originalité de sa propre expression.

Mais où Bertrand de Jouvenel alla-t-il chercher que Léon Degrelle disposait de « ce pouvoir mystérieux, qui fait les dictateurs de la cour du lycée », pouvoir qui, contrairement à l'habitude, ne s'évapora point ? De ses conversations avec le chef de Rex ? Nous ne le croyons pas, à lire la réaction de celui-ci sur ce qu'on a raconté de sa scolarité (voir ci-après). Nous pensons que ces renseignements lui ont plutôt été fournis par des familiers, tel le nouveau député rexiste Usmard Legros, lui-même en train de préparer sa biographie Un homme... un chef.

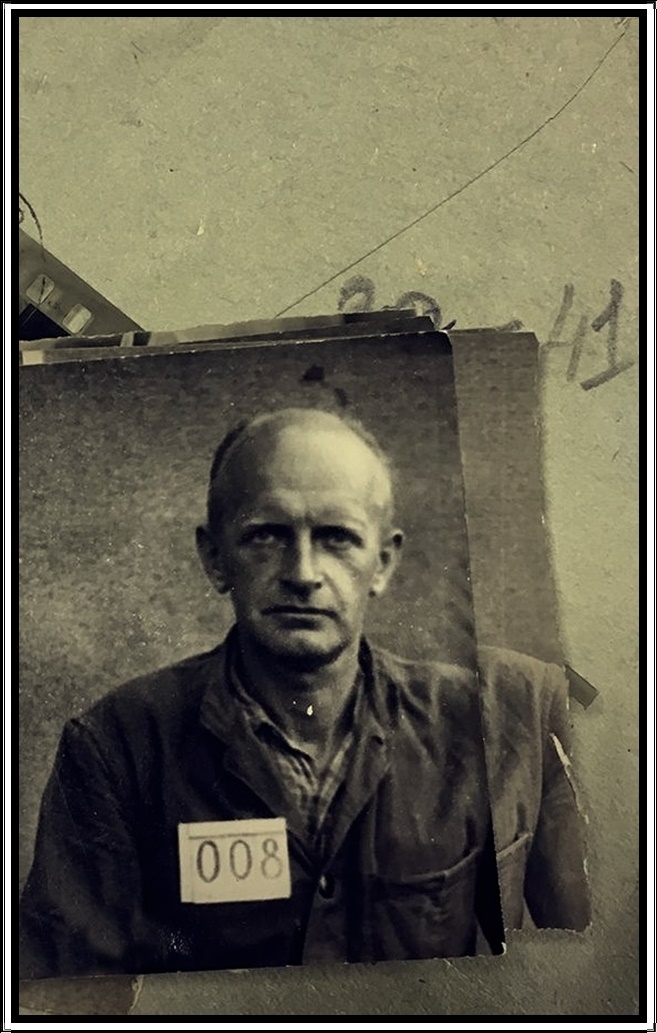

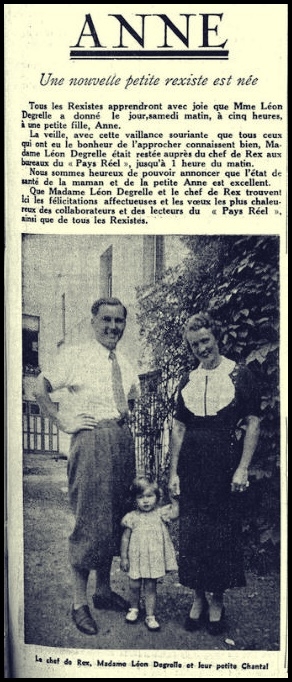

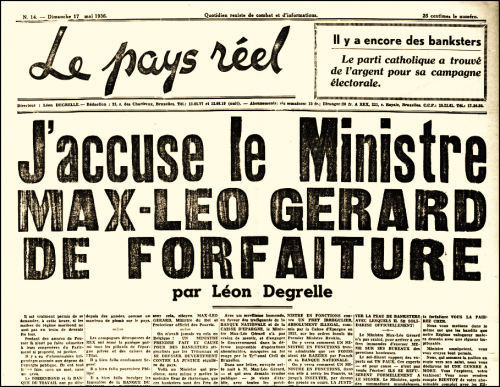

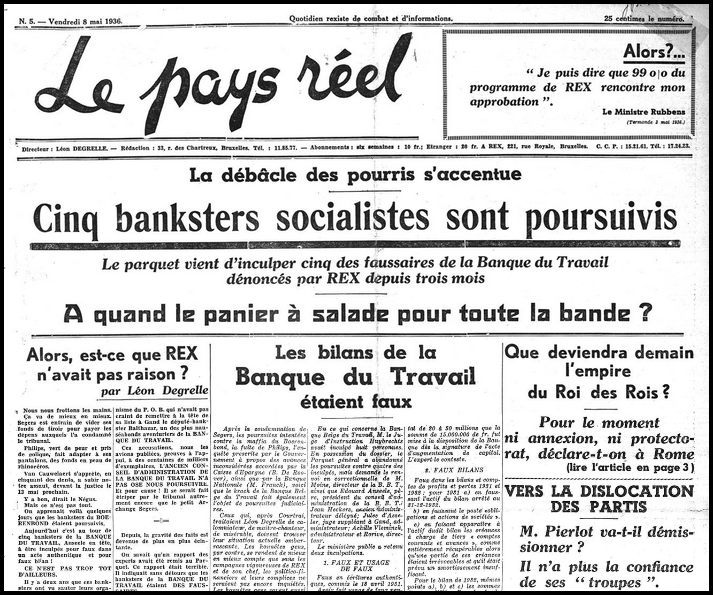

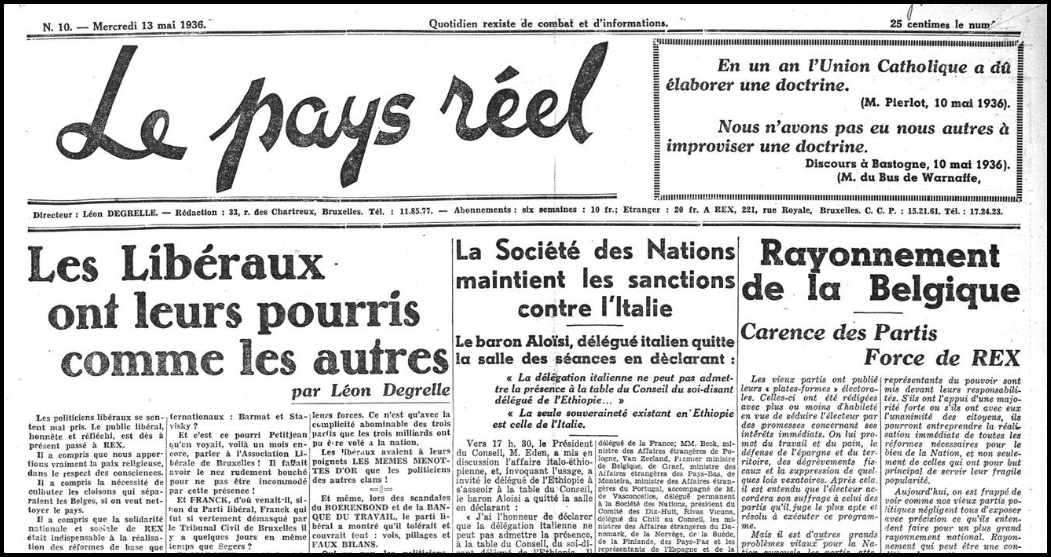

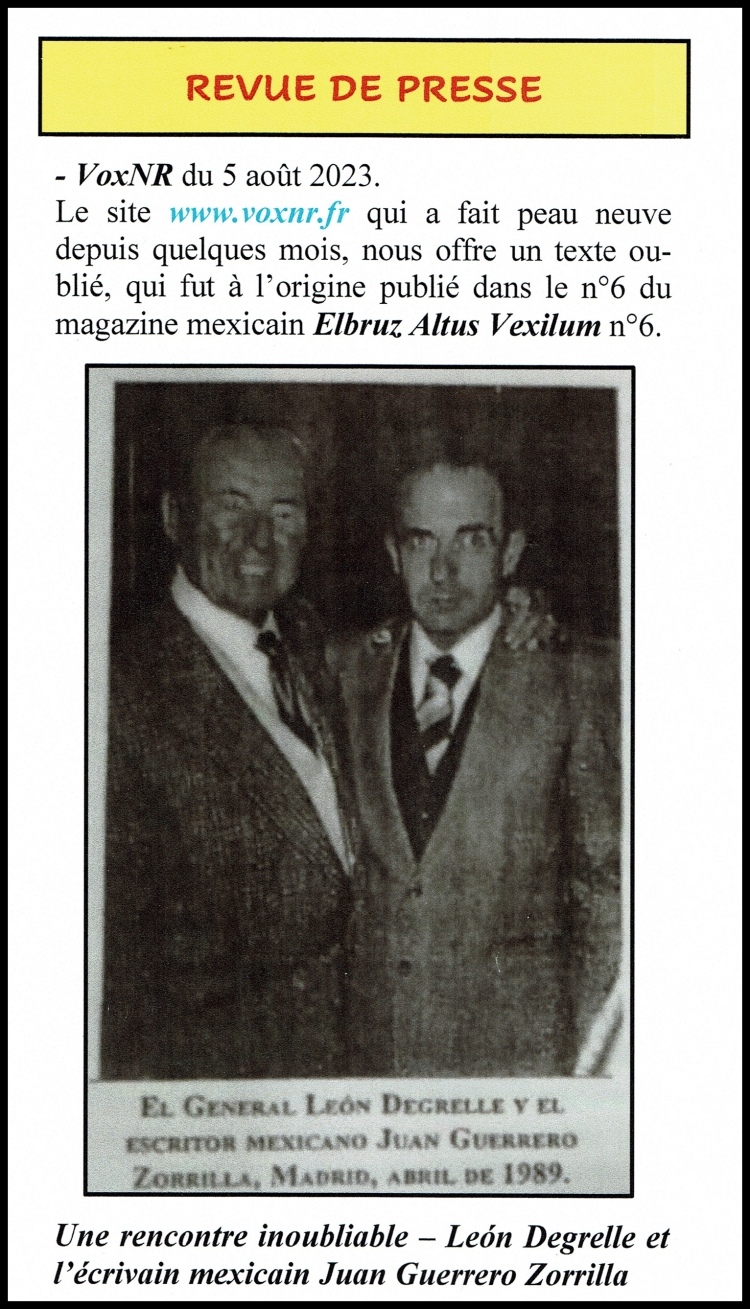

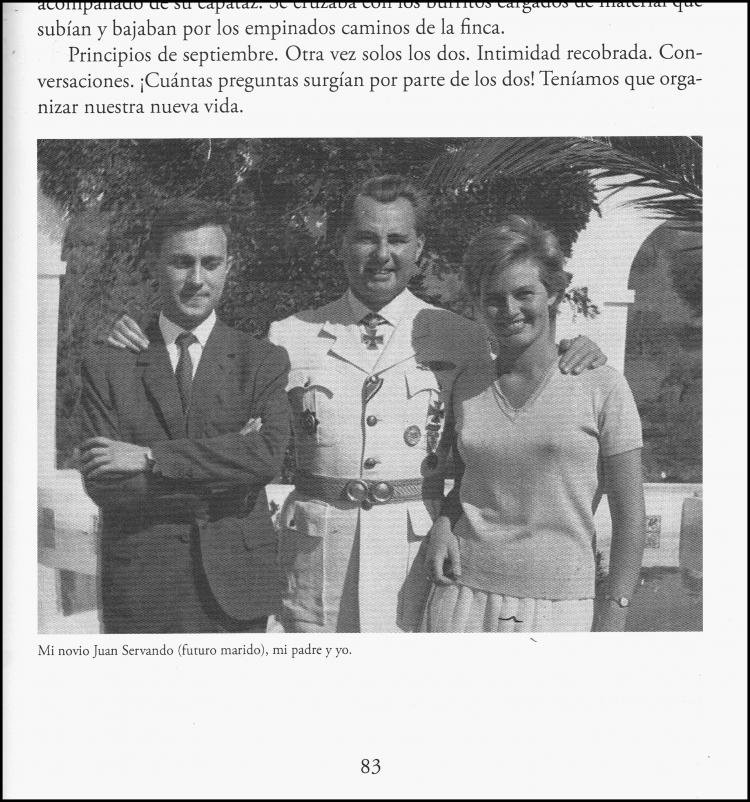

Le nouveau député de Rex, Usmard Legros sur les marches du Parlement belge (Le Pays réel, 1er juillet 1936). Il publiera en 1938 Un homme... un chef. Léon Degrelle, la première biographie du chef de Rex éditée en Belgique.

Nous y lirons en effet ce portrait : « La pension, si elle lui est supportable, le change pourtant beaucoup. [...] Sa volonté décidée toujours tendue, son initiative continuelle étonnent ses professeurs et ses condisciples [...], car ils sont déconcertés par son caractère si entier. Élève espiègle, vif, spirituel, il agace parfois et fascine toujours par sa facilité et son abondance littéraires. [...] Voici la Poésie et la Rhétorique qui sont bien faites pour l'épanouissement des jeunes talents ! L'élève qui ne s'y révèle pas reste souvent toute sa vie un médiocre. Léon Degrelle s'impose de plus en plus dans la littérature qui l'attire. » (pp. 42-43).

Bertrand de Jouvenel n'a bien sûr alors pas encore pu lire cette biographie, mais il a pu apprendre que dès ses études secondaires, Léon Degrelle, « ce gaillard débordant de santé et d'optimisme », a fasciné et séduit. Usmard Legros rapportera également cette querelle marquant l'autorité de l'adolescent s'imposant dans la cour de récréation : « un incident de récréation assez grave, marqua son entrée chez les Jésuites. Trop bouillant ou trop provincial on ne sait, il se prit de querelle avec un jeune pédant qui, au réfectoire, se servait d'un couvert frappé d'armoiries. Le jeune nobilion, au cours d'une discussion, lui lança son mépris, en criant “roture”. D'un bond, l'attrapant par la tête, Léon Degrelle le conduisit sous le robinet et l'aspergea d'abondance en lui disant : “Roture te nettoie, défends toi Chevalier !”. Un préfet perspicace fit comme au tribunal, il punit les deux querelleurs pour coups réciproques... » (p. 42).

L'Assaut, malgré l'article de Bertrand de Jouvenel –salué par Le Pays réel pour avoir écrit avec « sympathie sur le mouvement rexiste, totalement incompréhensible pour la majorité des Français » (ce blog au 4 février 2025)–, n'est pas un journal favorable à Rex et à son chef Léon Degrelle. Il soutiendra d'ailleurs ouvertement Paul Van Zeeland lors de l'élection législative partielle bruxelloise du 11 avril 1937, notamment dans l'article ci-dessus signé, le 6 avril, par Emmanuel d'Astier. Le Soir s'en fera généreusement l'écho au matin même des élections : « Un hebdomadaire français, L'Assaut, créé par M. Fabre-Luce pour combattre dans son pays le Front populaire, vient de rendre au Premier ministre belge un hommage qu'il n'est pas superflu de reproduire ici. [...] Les Belges seront assurément sensibles à un hommage qui leur est ainsi indirectement rendu. Les électeurs de l'arrondissement de Bruxelles s'en souviendront dimanche. » (Le Soir, 11 avril 1937, p. 2).

L'Assaut enfoncera encore son clou pro-Van Zeeland au lendemain de l'élection, le 13 avril, dans un article signé cette fois par son rédacteur en chef.

Léon Degrelle n'était sans doute pas vraiment d'accord avec l'image de son adolescence donnée par Jouvenel, car Robert Brasillach le reprend en insistant sur le bien-fondé de ce trait de caractère qu'il a lui-même traduit en « dictateur des cours de récréation » : « Je ne pense pas qu'on doive se fâcher de ce mot, et Léon Degrelle moins que quiconque. ». Et pourquoi ? Parce qu'il exalte par excellence la puissance triomphale de la jeunesse : « Il met bien l'accent sur la jeunesse extraordinaire de ce mouvement, et sur la vertu de cette jeunesse ». Et d'insister : « Il est aisé de voir que c'est à Louvain que s'est formé le dictateur des cours de récréation. Non que des préoccupations plus sérieuses n'aient pas, à cet instant, déjà conquis Léon Degrelle et ses amis. Mais on s'en voudrait d'oublier cette chaude atmosphère de gaieté, de brasseries, de chahuts d'étudiants, de passion joueuse, qui donne aux abstractions (la jeunesse aime toujours les abstractions) une telle couleur vivante. Il s'amusa beaucoup. “En un siècle où ne sait plus rire, avoue-t-il franchement, nous avons ri.” Et d'ajouter avec gravité : “La farce est un apostolat. La farce est une école. On y apprend à être inventif, décidé.” Qui sait si la farce, après tout, n'est pas une excellente préparation politique ? Au moins enseigne-t-elle le mépris des conformismes, sans lequel je ne crois pas qu'on puisse jamais rien faire de bon. » (pp. 14-15).

En prétendant répondre à Bertrand de Jouvenel, c'est pourtant la formule précise de Robert Brasillach que la Duchesse de Valence reprend, preuve assez flagrante que Léon Degrelle avait encore moins apprécié l'expression « dictateur des cours de récréation » que « dictateur de la cour du lycée ».

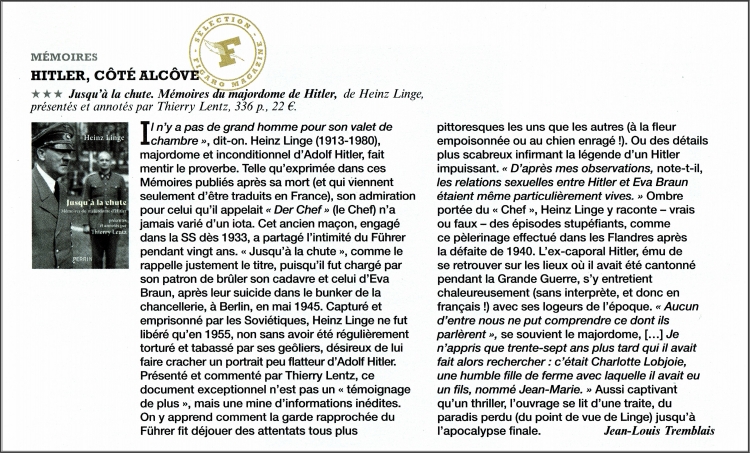

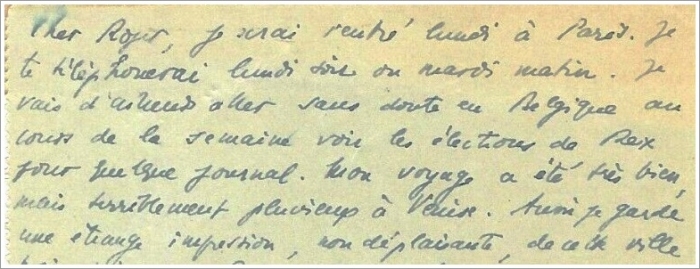

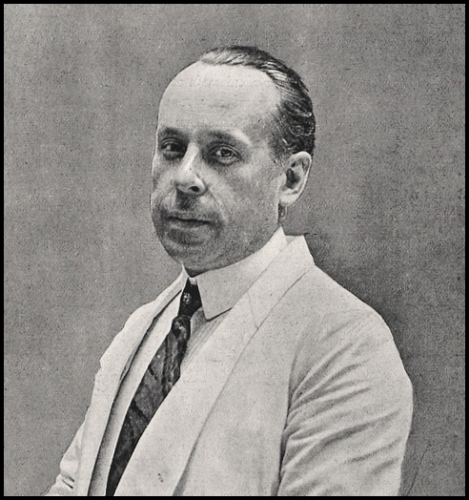

Robert Brasillach s'est passionné pour Rex et Léon Degrelle. En voyage en Italie, il se presse de rentrer pour vivre à Bruxelles l'élection législative partielle du 11 avril 1937 qui opposa Léon Degrelle au Premier ministre Van Zeeland, candidat unique du Système. Ci-dessus, le mot adressé par l'écrivain-poète à son ami le journaliste Roger d'Almeras, annonçant son départ pour la Belgique. Son compte rendu sera bien entendu publié dans l'hebdomadaire Je suis partout du 17 avril 1937. L'article prend le parfait contre-pied d'Alfred Fabre-Luce, comme on le voit à travers cette présentation du talent oratoire du tribun de Rex.

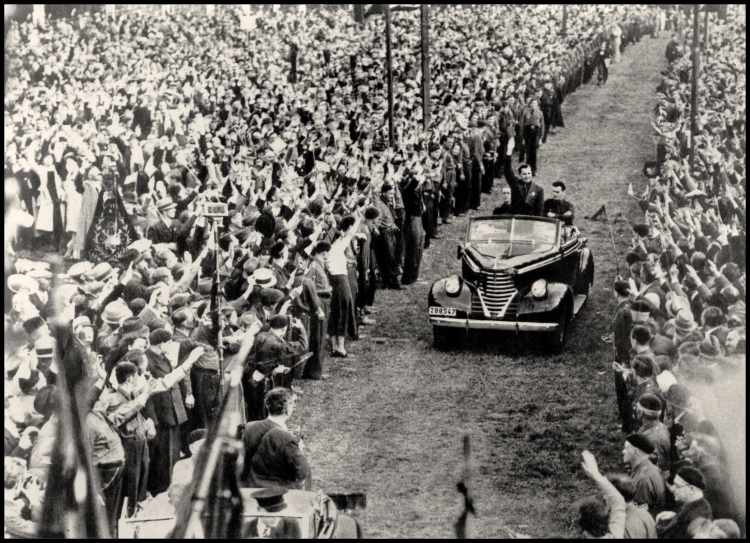

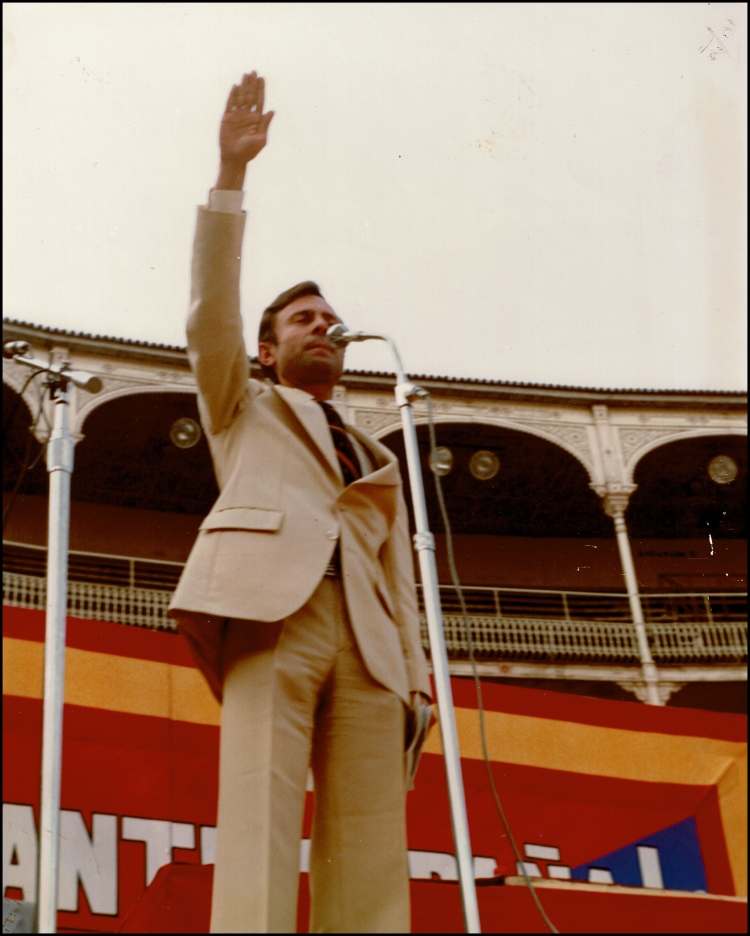

« Je crois être assez insensible à l'art de l'éloquence. [...] L'éloquence de Léon Degrelle m'a toujours plu parce qu'elle est simple, directe, jamais ennuyeuse, jamais fausse. Mais je n'ai jamais rien entendu qui approche le discours de Léon Degrelle à la veille de l'élection du 11 avril.

Je plaindrais ceux qui n'y ont pas été sensibles. Dans cette foule debout, qui aurait dû être fatiguée par l'attente interminable, la chaleur, je n'ai vu que des visages tendus, émerveillés, et parfois de longs cris interrompaient Léon Degrelle. Lentement, l'orateur extraordinaire construisait son poème devant nous. Je ne puis employer d'autres mots. Déjà, un jour où il avait tenu neuf réunions, je le savais, à la dernière, il n'avait parlé que... du printemps. Les orateurs communistes venus pour manifester n'avaient pas bougé : manifeste-t-on contre le printemps ? Cette fois, c'est de son pays que parle Léon Degrelle. Il écarte la haine, la division. Parmi les soutiens de son adversaire, il trouve les assassins de prêtres, les brûleurs d'églises. [...] Mais lui, ce soir, puisque le mot d'ordre de M. Van Zeeland est : "Votez belge", il veut chercher à savoir ce que c'est que la Belgique.

Et il fait le portrait de son peuple. Je pense à Péguy, avec ses mots charnels, sa patiente construction d'un univers. [...] De ses mains, il semble modeler un visage invisible. Et pendant une heure et demie, la Belgique, avec ses arts, ses paysages, ses saints, ses génies, son histoire, son Empire, devant nous s'anime et vit. Il parle de la mer par où s'en allèrent les conquérants et les saints, ces soixante-dix kilomètres de mer qui suffisent à la Belgique pour son rêve. A un moment il invoque ses rois morts, et je ne suis pas sûr que la foule, emportée par la ferveur, ne les ait pas vus, réellement, se lever dans la lumière. Je le répète, je n'ai jamais rien entendu de pareil. » (Je suis partout, 17 avril 1937, p. 5)

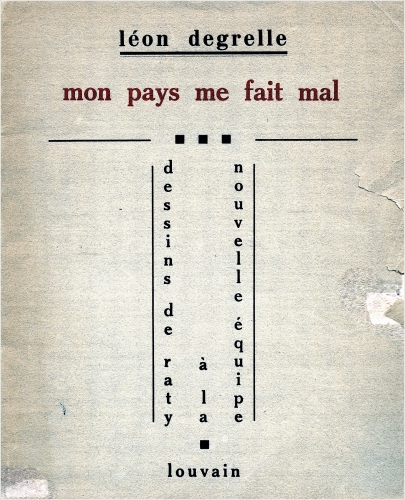

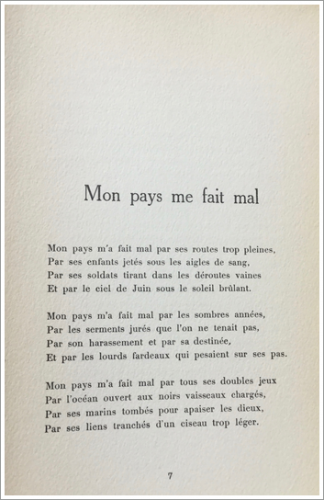

Rien n'assombrit jamais l'amitié que nouèrent les deux jeunes idéalistes : à la veille de son exécution inique, Robert Brasillach donnera encore à d'ultimes vers, le titre degrellien qui l'avait vivement impressionné quelque dix ans auparavant, Mon pays me fait mal (ce blog au 12 novembre 2020), et Léon Degrelle ne manqua jamais, de son exil espagnol, de rendre hommage au poète qui le marqua indéfectiblement (ce blog au 25 octobre 2019).

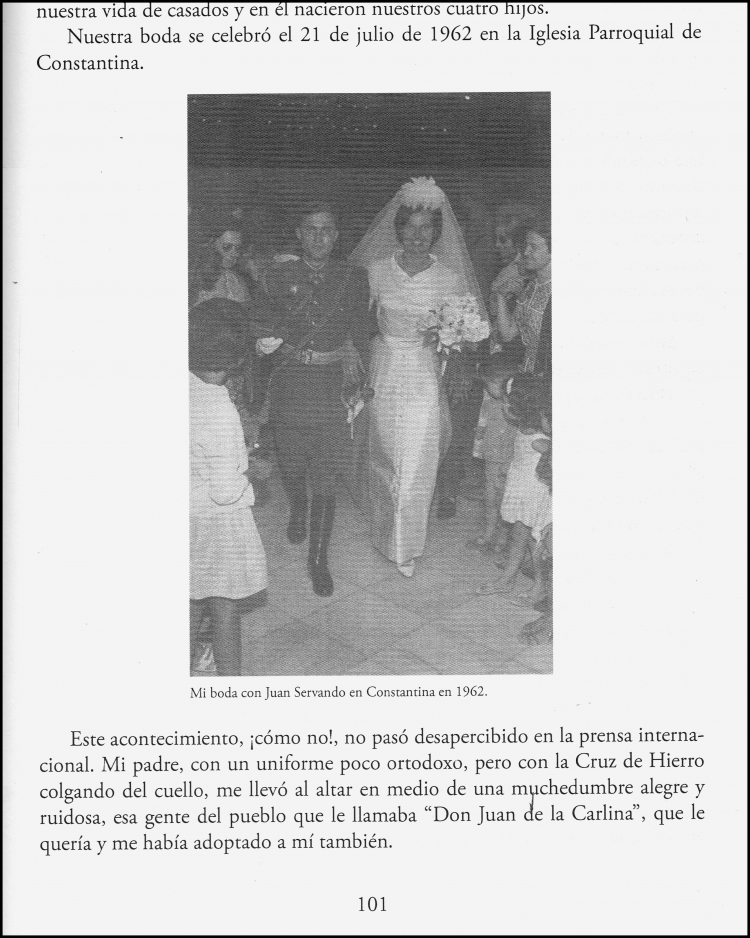

À gauche, la plaquette Mon Pays me fait mal, de Léon Degrelle, tirée en 1927 à 240 exemplaires ; à droite, le treizième des Poèmes de Fresnes, écrit par Robert Brasillach, à la veille d'être fusillé le 6 février 1945.

Il n'empêche que Léon Degrelle ne se vit jamais en dictateur de quoi que ce soit, même pas des cours de récréation ! C'est ce qu'il tint à rappeler dans sa première biographie « autorisée », publiée sous la signature de Louise Narvaez, Duchesse de Valence. Nous avons vu (ce blog au 4 février 2025) comment, immédiatement, les points avaient été mis sur les « i ». La Duchesse affirmait n'avoir pas cru Bertrand de Jouvenel « dépeignant Degrelle en 1936 avec une grande sympathie, écrivant qu'il avait dû, au collège, être un dictateur des cours de récréation », et rapportait les propos mêmes de Léon Degrelle décrivant son entrée difficile au pensionnat :

« – Jamais je n'avais quitté la maison, écrivit-il un jour. [...] De mon univers de gamin des bois, on me plongeait brusquement dans une lourde casemate, parmi deux cents “aristos”, à peu près tous garçons des villes, moitié noblesse, moitié grosse bourgeoisie. Je ne connaissais personne. Brusquement, ces hautes murailles grises, ces visages inconnus ! Je me cachais pendant la récréation, pour rester seul. À table, je me tenais muet, raide comme un piquet. On m'avait baptisé “amidon”. »

L'anecdote de ce brocart, attesté par le principal intéressé, est tout de même assez incompatible avec l'histoire du « dictateur des cours de récréation ». Même Arnaud de la Croix, auteur d'une biographie faisant de Léon Degrelle –à l'instar, prétend-il, de son modèle Godefroid de Bouillon– un antisémite compulsif, a relevé cette invraisemblance : « De son côté, le journaliste français Bertrand de Jouvenel, qui interviewa Hitler en 1936, voit en Degrelle un “dictateur des cours de récréation”. [...] Pourtant, dans son collège namurois, ses condisciples surnomment le jeune campagnard “Amidon” : un détail qui ne cadre guère avec le portrait supposé de meneur extraverti qui aurait, dès les années de collège, imposé aux autres son autorité. » (p. 22).

Néanmoins l'expression, facile à détourner, est intéressante à conserver. Et donc, pour concilier les deux anecdotes, Stéphany, comme nous l'avons vu, va inventer une nouvelle origine au surnom : il proviendrait de l'insupportable arrogance de Léon à la chevelure gominée au Bakerfix (ce blog au 4 février 2025) !

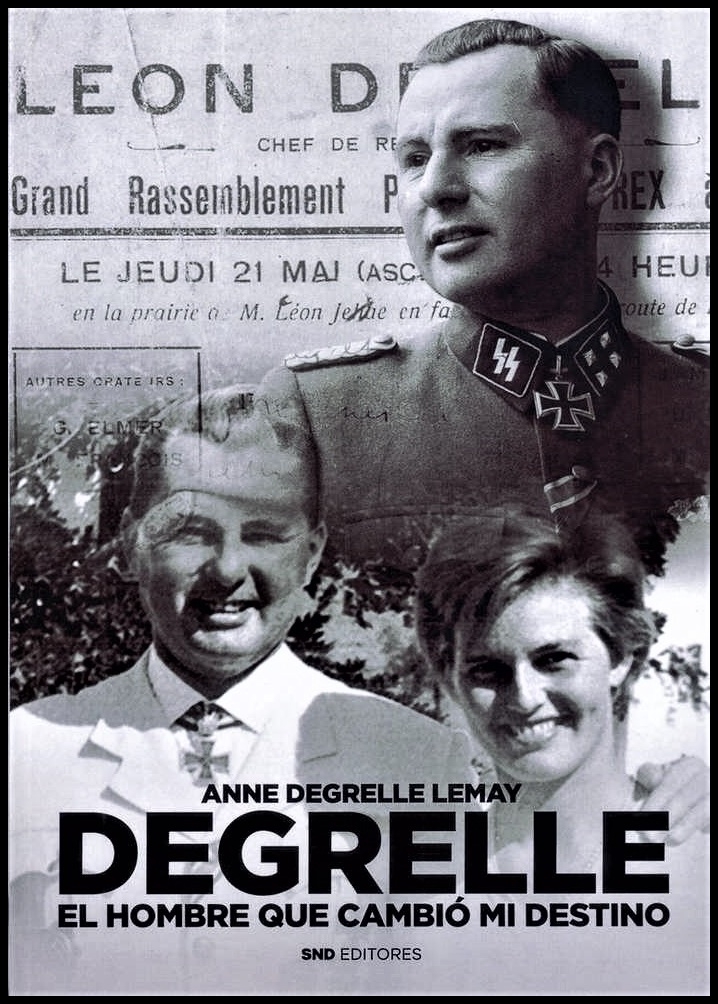

Le collégien Léon Degrelle, à l'époque de ses deux dernières années d'humanités (Poésie et Rhétorique) : il a seize ou dix-sept ans, aux côtés de Charles Raty qui épousera Jeanne, sa sœur aînée (ce blog au 13 mars 2023).

Pour connaître le vrai collégien Léon Degrelle, outre l'ouvrage –fidèle expression de Léon Degrelle lui-même– de la Duchesse de Valence, nous nous reporterons aussi sûrement vers l'autobiographie que l'exilé en Espagne écrivit pour ses enfants dont il était séparé depuis la fin de la guerre : elle fut publiée, dans les années 2000, sous le titre Mon Combat.

« Collégien, il sera un élève à l'esprit vif, toujours en éveil, à la répartie vive ; les premières semaines lui paraîtront dures : il est dépaysé, il ne connaît personne, il se sent étranger dans ce grand collège où il croit qu'il ne s'habituera jamais... Il pense avec une nostalgie poignante à sa chère vieille maison si paisible, si accueillante, à ses parents, à sa mère surtout, et sa tendresse est grandie par l'absence... Très timide, un peu farouche même, il faudra tout un temps pour qu'il se lie à d'autres élèves ; il a l'impression qu'on rit de lui, car un garçon a imité, pour se moquer, son accent de Bouillon qui est plus dur que le parler chantant de la vallée de la Meuse. Et puis il est paralysé par la crainte de l'échec en classe : au Collège Saint Pierre, il était second ; bon ; mais on n'était que deux, et quand les oncles et tantes s'informaient de ses études, les sœurs criaient en s'esclaffant "il est dernier, dernier"... Ce qui était tout de même un peu vrai ; si cela devenait tout à fait vrai dans cette classe de trente élèves, quelle honte... Voilà les premiers concours. Qu'est-ce que cela va donner ? Le cœur battant, Léon attend les résultats. Quelle joie ! Il est parmi les premiers ! Du coup, il reprend confiance et voit le collège sous des couleurs plus riantes. Il quitte la classe en sifflotant dans le rang, ce qui lui vaut un bref rappel à l'ordre... Allons, ce n'est plus la vie quiète de Bouillon, ici, mais enfin, on peut y connaître aussi des bons jours ; et il écrira fièrement ses premiers succès à ses parents. » (p. 68).

Pour la traduction de la terre glaise en marbre, les poses nombreuses et prolongées qui suivirent eurent lieu dans l'atelier du sculpteur, alors sis rue de Laeken. Le prince Léopold s'y prêtait de la meilleure humeur du monde. S'il devisait abondamment avec le statuaire –généralement de choses instructives et parfois d'épisodes de la vie bruxelloise, dont il se montrait fort averti,– il lui advenait aussi d'accompagner le labeur de l'artiste d'un travail personnel, c'est-à-dire de piocher, un livre à la main, l'un ou l'autre des cours qu'il suivait alors à l'Université. Le gracieux adolescent royal était pénétré de cette vérité qu'il n'y a dans la vie de

Pour la traduction de la terre glaise en marbre, les poses nombreuses et prolongées qui suivirent eurent lieu dans l'atelier du sculpteur, alors sis rue de Laeken. Le prince Léopold s'y prêtait de la meilleure humeur du monde. S'il devisait abondamment avec le statuaire –généralement de choses instructives et parfois d'épisodes de la vie bruxelloise, dont il se montrait fort averti,– il lui advenait aussi d'accompagner le labeur de l'artiste d'un travail personnel, c'est-à-dire de piocher, un livre à la main, l'un ou l'autre des cours qu'il suivait alors à l'Université. Le gracieux adolescent royal était pénétré de cette vérité qu'il n'y a dans la vie de

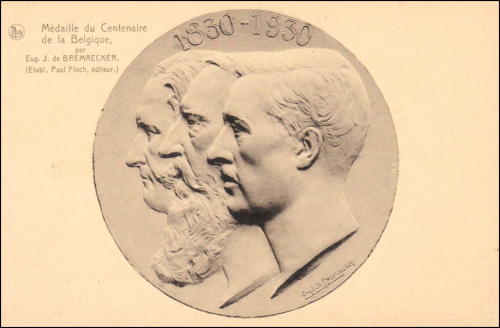

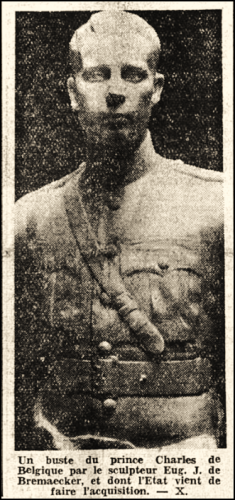

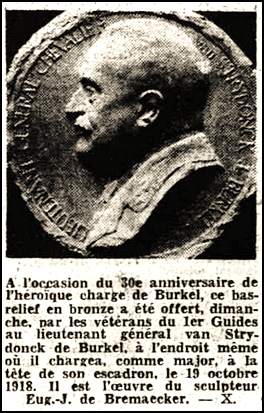

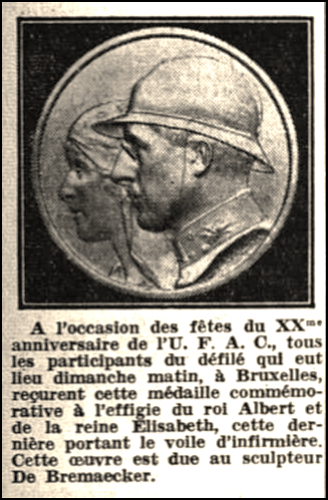

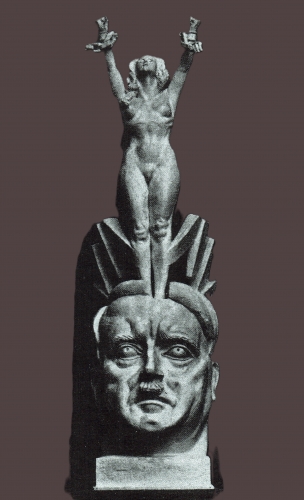

Qu'en tant que volontaire de guerre (il est, à ce titre, l'auteur, en 1930, de la Médaille du Volontaire-Combattant ainsi que de nombreux monuments glorifiant les héros de la Première Guerre mondiale), il fût sensible aux honneurs rendus par Rex aux Anciens Combattants est également hautement probable : avant les élections triomphales de 1936, de nombreux héros de la Grande Guerre furent accueillis avec éclat par Léon Degrelle sur les listes rexistes : ainsi –pour ne citer que les plus connus– du Comte Xavier de Grünne (ce blog au 28 septembre 2022), volontaire-combattant grièvement blessé aux combats de Tirlemont et prisonnier de guerre, ami intime du Roi Albert ;

Qu'en tant que volontaire de guerre (il est, à ce titre, l'auteur, en 1930, de la Médaille du Volontaire-Combattant ainsi que de nombreux monuments glorifiant les héros de la Première Guerre mondiale), il fût sensible aux honneurs rendus par Rex aux Anciens Combattants est également hautement probable : avant les élections triomphales de 1936, de nombreux héros de la Grande Guerre furent accueillis avec éclat par Léon Degrelle sur les listes rexistes : ainsi –pour ne citer que les plus connus– du Comte Xavier de Grünne (ce blog au 28 septembre 2022), volontaire-combattant grièvement blessé aux combats de Tirlemont et prisonnier de guerre, ami intime du Roi Albert ;  Portrait de Pierre Daye par Jam (Paul Jamin) dans Le Pays réel, le 7 mai 1936.

Portrait de Pierre Daye par Jam (Paul Jamin) dans Le Pays réel, le 7 mai 1936.

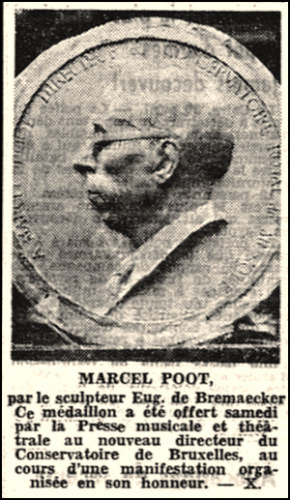

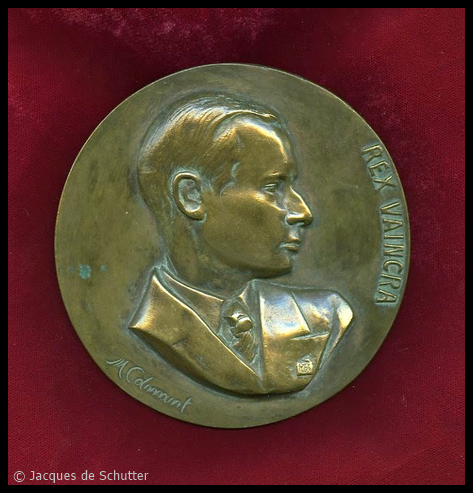

Dans notre article sur Léon Degrelle dans l'art de la médaille

Dans notre article sur Léon Degrelle dans l'art de la médaille

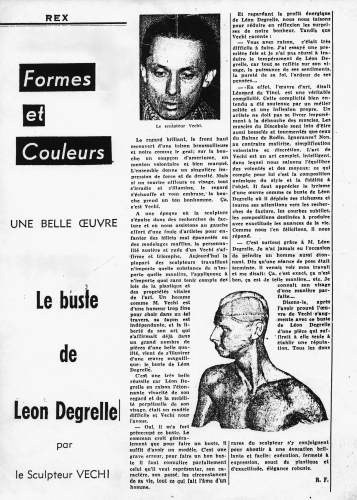

En tout cas, désormais, Vecchi deviendra

En tout cas, désormais, Vecchi deviendra  V

V

C'est donc dans cet uniforme que Léon Degrelle négocia directement avec Heinrich Himmler dans son train spécial stationné au Grand Quartier général de Hitler, le passage de la Légion Wallonie à la

C'est donc dans cet uniforme que Léon Degrelle négocia directement avec Heinrich Himmler dans son train spécial stationné au Grand Quartier général de Hitler, le passage de la Légion Wallonie à la

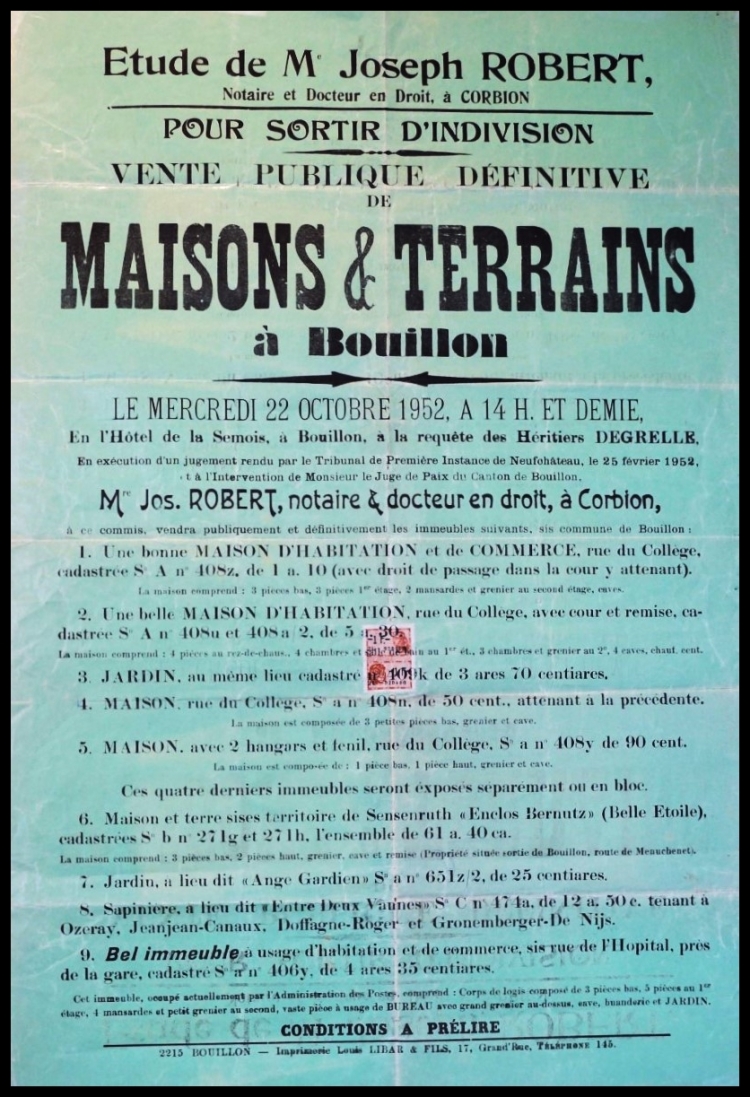

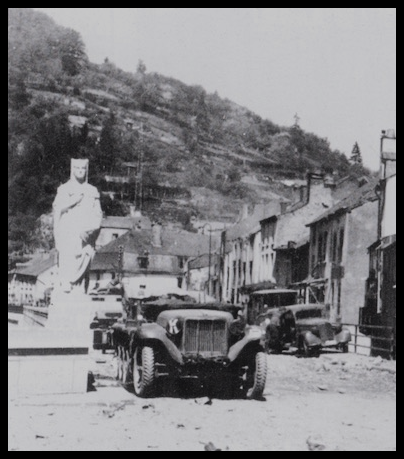

Photo prise peu après la prise de Bouillon par les Allemands en mai 1940. Une autochenille allemande

Photo prise peu après la prise de Bouillon par les Allemands en mai 1940. Une autochenille allemande

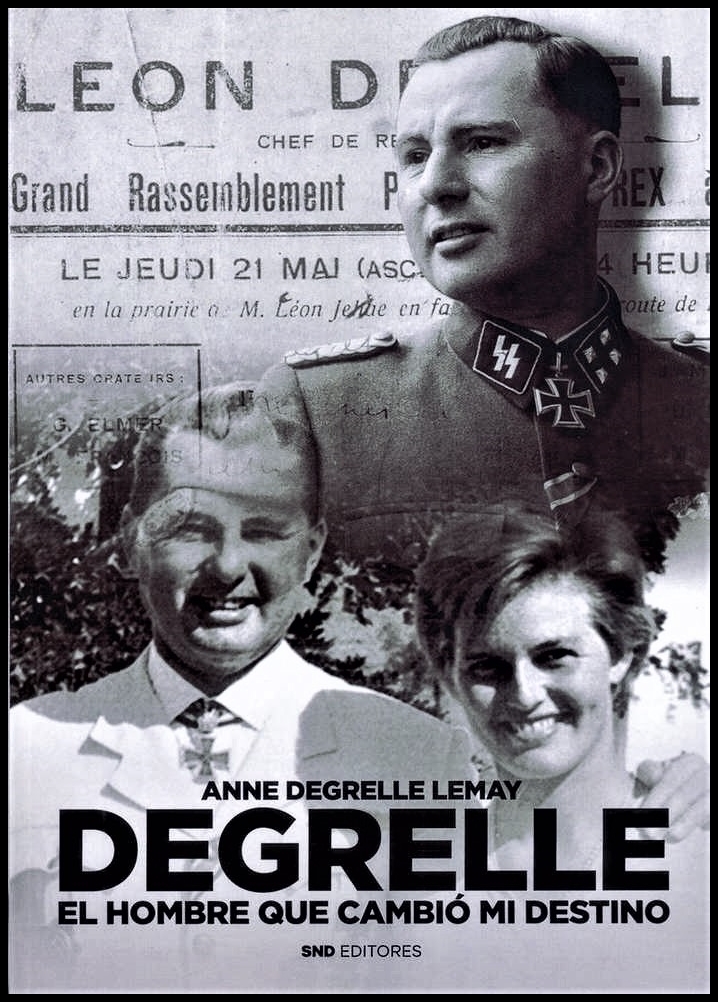

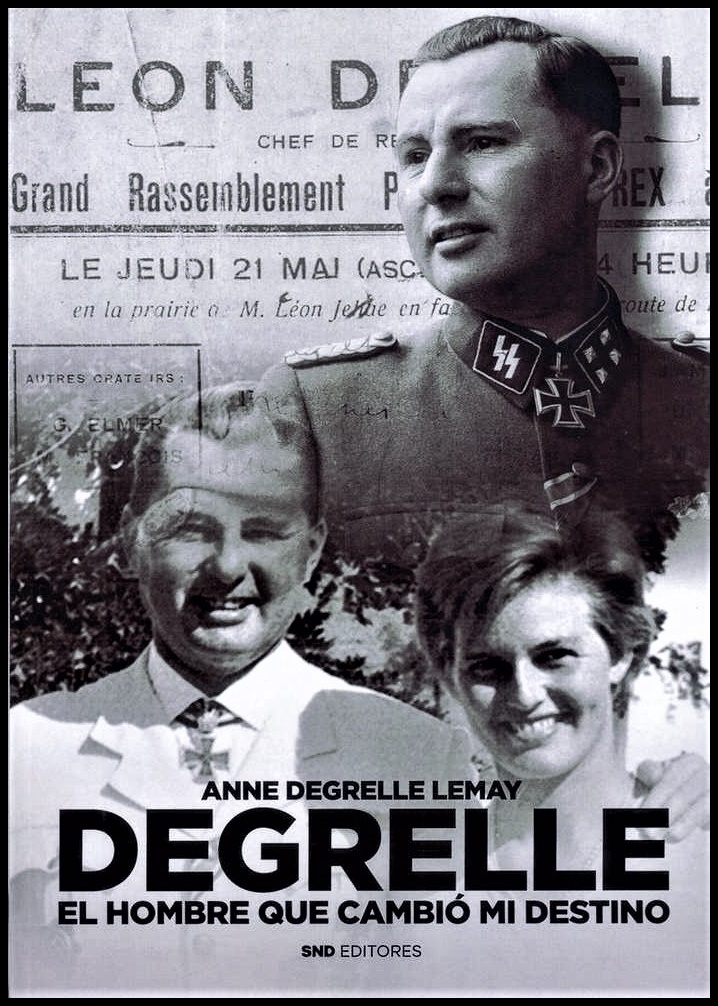

Alors, pourquoi Anne propose-t-elle cette carabistouille

Alors, pourquoi Anne propose-t-elle cette carabistouille