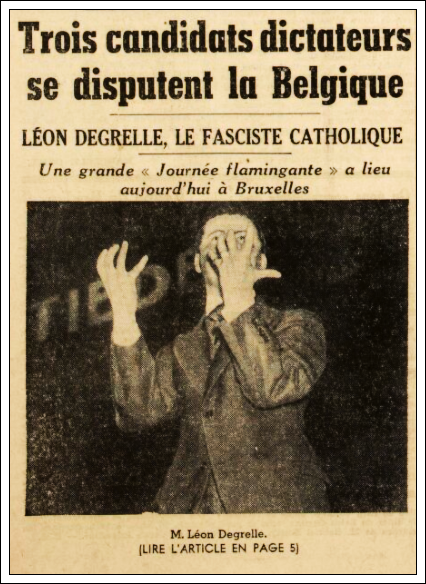

Quoi de neuf ? Léon Degrelle !

Notre blog l'illustre à suffisance : Léon Degrelle fait l'actualité quasi en permanence. Deux gros volumes le concernant viennent encore de voir le jour.

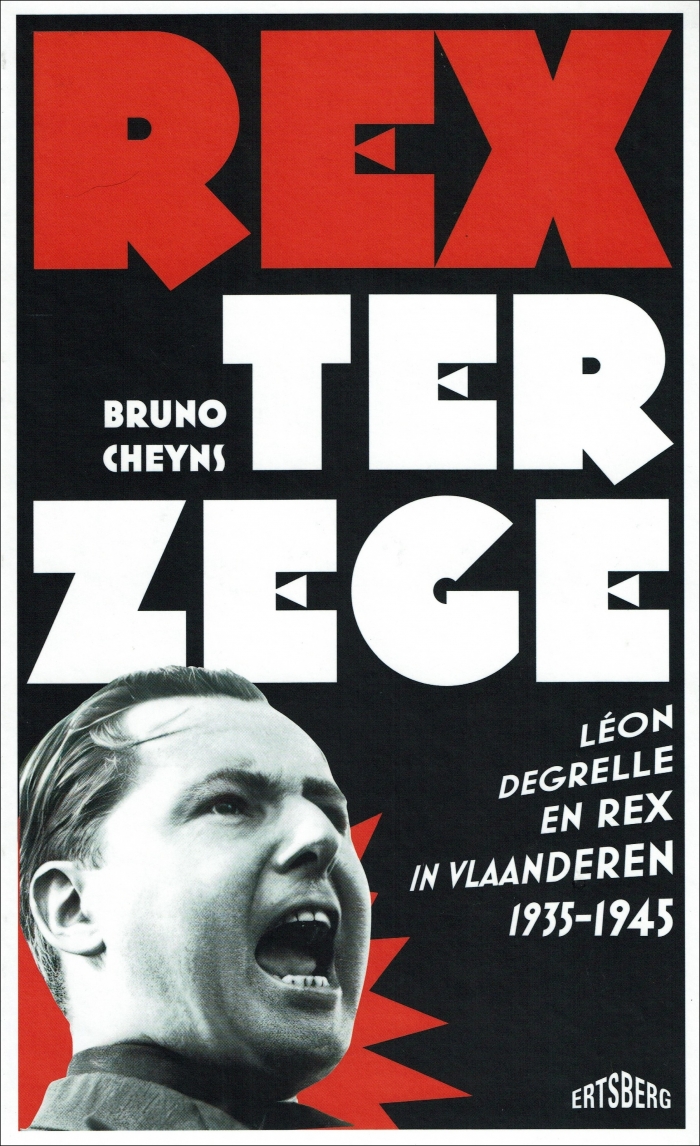

Rex ter zege !

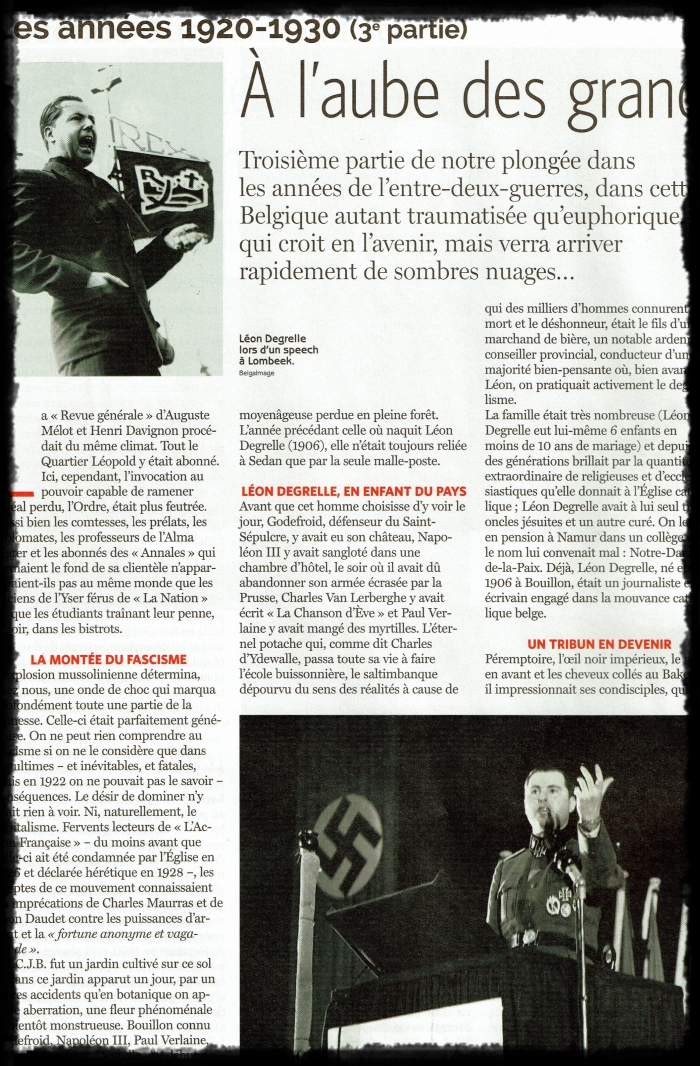

Le premier, écrit en néerlandais par Bruno Cheyns, est sorti à la fin de l'année dernière et s'attache à l'histoire de Rex en Flandre : Rex ter zege (« Rex vaincra, Léon Degrelle et Rex en Flandre, 1935-1945 »).

Nous connaissons Bruno Cheyns pour sa biographie de Léon Degrelle, la première en néerlandais, Léon Degrelle, de Führer uit Bouillon (« Léon Degrelle, le Führer qui venait de Bouillon », ce blog aux 10 décembre 2017 et 5 janvier 2018). Il s'attache cette fois à l'histoire de l'aile flamande du mouvement Rex.

C'est par un article de l'hebdomadaire national-linguistique 't Pallieterke (ce blog, entre autres, au 23 février 2020) que nous avons eu connaissance de cette publication. En 2017, Bruno Cheyns nous avait invité à la présentation de son premier ouvrage, mais la réception (sans doute trop) critique que nous lui réservâmes nous a, cette fois, valu la punition d'être écarté des petits fours !

Trève de plaisanteries (de plus, cette présentation se faisant en compagnie de la pythie imbuvable du Cegesoma Chantal Kesteloot –ce blog au 12 octobre 2023–, aucun regret donc !) : si la bibliographie concernant Léon Degrelle et son mouvement Rex en général est abondante, il n'existe par contre aucune étude particulière sur Rex-Vlaanderen. Et en cela, Bruno Cheyns fait certainement œuvre de pionnier.

Nous n'avons pas encore eu l'occasion de lire convenablement son volumineux ouvrage (quelque cinq cents pages !), mais nous épinglerons de son interview ces éléments quelque peu interpellants, en ce sens qu'ils illustrent l'éclairage biaisé qui, à nouveau, semble apporté à son étude.

Selon l'hebdomadaire, l'auteur écrit dans son bouquin qu'aujourd'hui encore, on fait de la politique de « manière rexiste ». Et Bruno Cheyns de s'expliquer pour le Pallieterke.

« Il est toujours tentant d'établir des parallèles, tellement il y en a. Mais nous devons être très prudents. Nous ne pouvons, par exemple, pas vraiment comparer la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis à l'émergence du rexisme ou du communisme [sic !] dans les années 1930. Et pourtant, nous constatons toujours le même parcours : on parvient à capter le mécontentement social, il s'ensuit un bref succès électoral et après quelques années tout s'écroule comme un château de cartes, car il y aura toujours quelqu'un d'autre qui surgira pour mieux capter encore les frustrations.

Le populisme n'est jamais durable. Et ça, Donald Trump l'a aussi compris. Il essaie de mettre sur pied un mouvement « Make Amerika Great Again » (MAGA) pour pérenniser son succès électoral. C'est la seule façon qui permette à ce genre de partis et de politiciens de pouvoir devenir un facteur d'importance à long terme. Rex n'y est jamais parvenu, le VNV un peu mieux. Pourquoi ? Parce que le VNV avait une base programmatique spécifique : la problématique flamande. Rex n'avait pas cette base. [...]

De plus, nous constatons que les partis politiques négligent souvent délibérément l'aspect substantiel afin de capter autant que possible le mécontentement existant. C'est aussi ce que fit Rex à l'époque. Le parti a rarement adopté une position claire, car choisir, c'est tout simplement perdre. C'est aussi ce que nous voyons aujourd'hui : on fait rarement encore des choix clairs. C'est la meilleure façon de faire plaisir à tout le monde. La politique s'est adaptée à la nature volatile de l'électeur. La politique opte pour des programmes faciles à digérer. C'est un des côtés pervers de notre système démocratique. Une partie non négligeable de l'électorat est à la recherche de solutions faciles à des problèmes souvent très complexes.

Dans les années 1930 aussi, nous avons constaté une infantilisation de la politique. Rex était le parti des solutions faciles. Il ne fallait surtout pas gratter trop profondément dans le programme. On verrait bien ce qui allait arriver. C'était d'ailleurs littéralement les termes de Degrelle : “Nous verrons bien comment nous voterons. Je préciserai bien comment mes parlementaires voteront.” La conséquence fut qu'aucun choix ne fut fait. À court terme, c'est pratique, mais au fil du temps, les électeurs perdent leurs illusions. C'est ce qui est arrivé chez Rex. Les partis aux programmes superficiels ne peuvent jamais satisfaire tous leurs électeurs. »

Bruno Cheyns au journal flamand 't Pallieterke : « En Flandre, nombreux furent les rexistes à rejoindre la résistance. » Son livre Rex ter zege s'ouvre d'ailleurs sur le récit du destin tragique du « rexiste » résistant Hubert d'Ydewalle qui, prisonnier en Allemagne, sera gravement blessé dans un bombardement allié et mourra dans d'atroces conditions dans un train de prisonniers évacués. Sauf que dès après les élections de 1937, Hubert d'Ydewalle avait rompu avec le rexisme. « D'Ydewalle voyait Rex dégénérer progressivement en une bande de profiteurs et d'opportunistes et se sentait trahi », analyse Bruno Cheyns.

Selon Lionel Balland, dans un article biographique sur l'aristocrate flamand, il y a lieu d'être plus nuancé : « En juin 1937, Hubert d’Ydewalle quitte sa fonction de rédacteur en chef de l’organe de presse Le Pays Réel et celle de membre du Conseil politique de Rex pour diverses raisons : les fonds envoyés par le régime italien à Rex, le fossé entre Rex et le cardinal de Belgique [ce blog aux 8 avril 2017 et 13 mai 2018] et la personnalité de certains dirigeants de ce parti. [...] Des rexistes accusent d’Ydewalle d’avoir été contraint de laisser tomber Rex afin de sauver le futur héritage que son couple recevra de ses beaux-parents. » En effet, « À la suite des résultats des élections législatives du 24 mai 1936 qui voient la percée de Rex, la femme d’Hubert d’Ydewalle est menacée par son père, cadre du parti catholique, d’être déshéritée si Hubert ne rompt pas avec Rex »...

Ainsi l'oracle Cheyns lance-t-il ses condamnations péremptoires associant, pour le discréditer, Trump au rexisme, réduisant son action et celle de Léon Degrelle à du « populisme » sans avenir et dénonçant l'absence de substance dans leur programme. Et de prophétiser d'ailleurs leur écroulement « comme un château de cartes »... À cela près que tout ce qu'il raconte du populisme nous semble tout autant si pas davantage adapté à la démagogie des partis traditionnels qu'au rexisme !

Le richissime entrepreneur Donald Trump est avant tout un homme d'affaires qui veut urgemment rendre la prospérité à son pays en tranchant dans le vif pour l'immigration, les théories criminelles du genre, l'imposture climatique, les guerres inutiles, etc. En un mois, le bon sens est revenu au cœur de la gouvernance et des (bonnes) affaires aux États-Unis.

Le tribun idéaliste Léon Degrelle voyait infiniment plus loin que les indispensables réformes matérielles. C'est la révolution des âmes qu'il entendait insuffler à ses compatriotes (mais pour Bruno Cheyns, ce ne sont là sans doute que des paroles en l'air) : « je m'étais dit, en voyant l'espèce de rébellion parfaitement normale du peuple, qu'il s'agirait de dégager celui-ci de l'égoïsme et du matérialisme, non pas en s'acharnant à promettre plus que Marx, qu'Engels, que Lénine, mais en essayant de repeindre de neuf chaque cœur délaissé, lassé, souillé, de recomposer une véritable communauté humaine, juste, fraternelle, de ranimer en elle les plus hautes vibrations d'âmes. » (Persiste et signe, p. 55).

Cette profession de foi guidant son action dut naturellement être au cœur de la conversation impromptue entre Léon Degrelle, tout auréolé du triomphe électoral rexiste du 24 mai 1936, et Adolf Hitler. Apprenant sa présence à Berlin le 26 septembre, le Führer le fit en effet venir à la Chancellerie afin de jauger le discernement, le caractère, le cœur du jeune tribun.

Ce fut une « entrevue foudroyante ». Après avoir écouté « avec émotion ce jeune homme qui parlait avec passion de la grandeur du peuple auquel il appartenait », Adolf Hitler confia à son ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop : « Je n'ai jamais vu de tels dons chez un jeune homme de cet âge » (ce blog aux 12 mai 2016 et 21 juin 2018).

Léon Degrelle, quant à lui, entrait en communion avec « l'homme qui avait su redresser son pays, le sauver du chaos, de l'anarchie, de la misère, lui rendre une âme, une religion, une mission ». Rencontre qui se révéla décisive pour le reste de sa vie : « cette interprénétration instinctive, insaisissable pour le commun des mortels, nous a liés pour toujours sur le plan humain le plus haut. » (Persiste et signe, p. 181 ; sur les relations Léon Degrelle-Adolf Hitler, voir ce blog, entre autres, au 20 juillet 2018).

Ce que Cheyns appelle « populisme », –en l'occurrence, un régime qui abandonne l'étalon-or pour l'étalon-travail, restaure la communauté nationale par la collaboration des classes, stimule chacun au service du bien commun, refonde un socialisme national–, et inévitablement destiné, selon lui, à l'effondrement « comme un château de cartes », produisit un empire populaire qui ne fut anéanti qu'au prix d'une effroyable guerre mondiale, emportant en même temps la promesse du renouveau bourguignon.

Aujourd'hui, pour en parler, il semblerait qu'il faille s'aligner sur l'histoire officielle. Le site flamand Doorbraak a ainsi publié une recension de Rex ter zege par l'historien prolifique Pieterjan Verstraete qui, après avoir décrit le « panier de crabes » de Rex-Vlaanderen (« Degrelle [...] n'a cessé d'insulter ses partisans ») évoque la décomposition du mouvement dans toutes les directions, la collaboration (DeVlag, avec Jef Van de Wiele) comme la résistance (Armée secrète)...

Beaucoup plus intéressante est l'interview publiée (en français) par Lionel Balland sur le site EuroLibertés.

Lionel Balland, spécialiste des mouvements nationalistes, est l'animateur infatigable du blog éponyme commentant « L'actualité des partis patriotiques en Europe » ; il est également l'auteur de l'indispensable Léon Degrelle et la presse rexiste.

Est-ce la précision des questions posées ou la personnalité de l'interviewer, mais Bruno Cheyns répond de manière moins expéditive et beaucoup plus judicieuse que dans le journal flamand, même si nous ne partageons pas les présupposés antiflamands qu'il prête à Léon Degrelle (sur le « sentiment flamand » de celui-ci, voir ce blog au 10 juin 2016). Ne reproduisons donc ici que l'opinion de Bruno Cheyns, plus pertinente, sur la différence de traitement de la collaboration en Flandre et en Wallonie, expliquant certainement l'absence d'opposition nationaliste crédible dans la partie francophone de la Belgique.

Si, après la IIe Guerre mondiale, la collaboration était mal vue, tant en Flandre qu’en Belgique francophone, au fil des années, la situation a semblé évoluer différemment en Flandre. Comment expliquez-vous cela ?

La collaboration et la répression ont causé un traumatisme historique dans les deux parties du pays. Celui-ci y a, cependant, été traité d’une manière différente. Alors que le processus de remise en cause avait déjà commencé en Flandre au cours des premières décennies qui ont suivi la IIe Guerre mondiale, en Belgique francophone, il n’était tout simplement pas question d’aborder le sujet de la collaboration. Cela a créé la perception erronée que, en Belgique, il y avait principalement une coopération avec les Allemands du côté flamand, tandis que la Résistance s’était développée en Wallonie et à Bruxelles. En Flandre, la collaboration a été remise à l’ordre du jour politique par les nationalistes flamands dès les années 1950, de sorte qu’il y avait aussi beaucoup d’intérêt dans les cercles universitaires à dépouiller la collaboration de toute émotion et à la comprendre d’une manière plus scientifique. Cela a progressivement créé une image plus nuancée de la collaboration, ce qui a finalement également profité au processus de gestion du passé. En Wallonie, la collaboration a été presque complètement étouffée, d’abord par honte, mais peu à peu aussi pour des raisons politiques. La plupart des partis politiques wallons craignaient qu’une attitude plus nuancée à l’égard de la collaboration ne puisse à nouveau faire le lit de « l’extrême-droite ». Il était donc dans leur intérêt de maintenir en vie l’épouvantail, ce qui a très bien fonctionné. À ce jour, la Wallonie est l’une des seules régions d’Europe occidentale où l’ « extrême droite » n’a tout simplement aucune possibilité de percer.

Une biographie « grand public »

C'est un fidèle lecteur, M. Thibaut B., qui nous a prévenu de la publication d'une nouvelle biogaphie de Léon Degrelle, en nous fournissant le lien vers l'éditeur parisien Perrin.

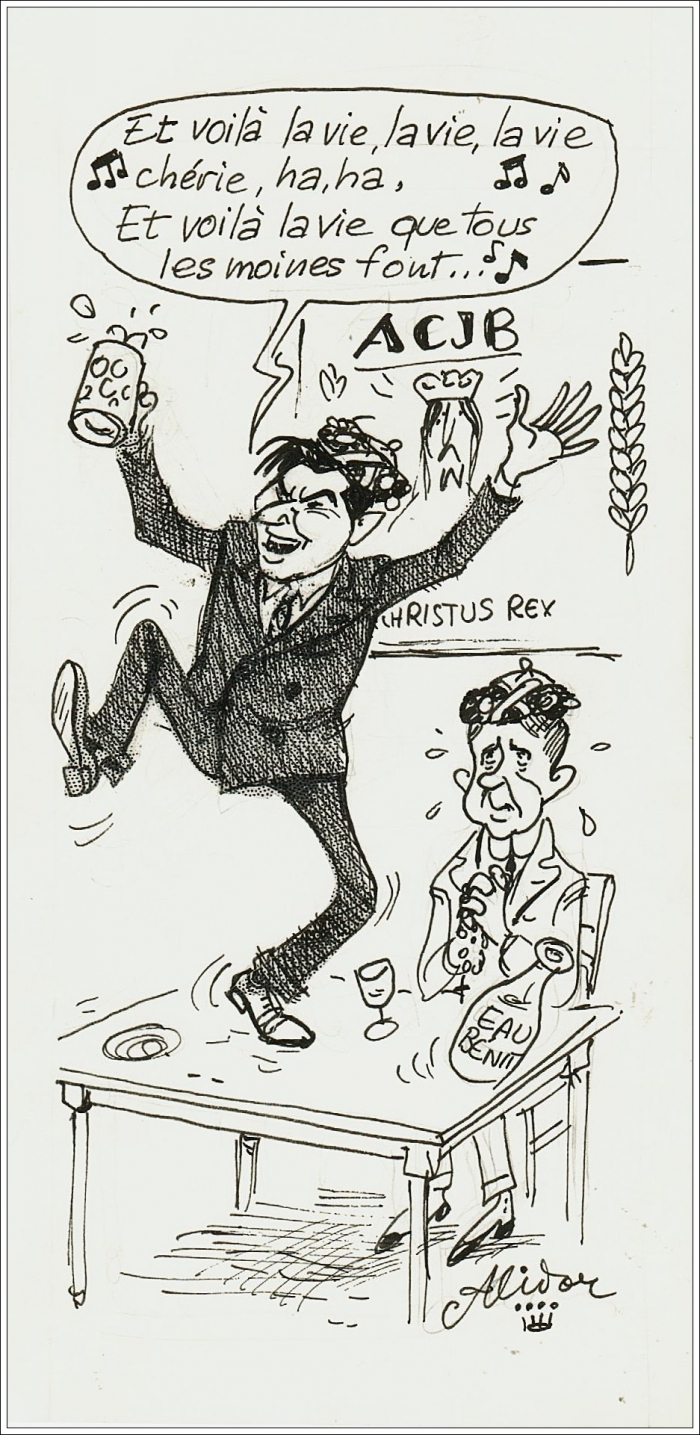

Le texte de présentation se place résolument sous le même genre de calembour, –fiente de l'esprit qui vole selon Victor Hugo–, que le titre du film de Philippe Dutilleul (Léon Degrelle ou la Führer de vivre), Führex se voulant évidemment une variante explicative (mais appauvrie !) du sobriquet Fourex dont ses ennemis avaient affublé Léon Degrelle après la percée de Rex aux élections de 1936.

Le Drapeau rouge, 15 août 1936.

L'annonce éditoriale se poursuit en prétendant publier la « première biographie grand public » du chef de Rex et dernier commandeur de la Légion Wallonie.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Que les essais de Jean-Marie Frérotte (Le dernier fasciste), Arnaud de la Croix (Degrelle 1906-1994) ou Francis Bergeron (ce blog à partir du 30 avril 2016) sont réservés aux docteurs ès Lettres ou que les méchancetés de Charles d'Ydewalle (La triple imposture), Pol Vandromme (Le loup au cou de chien) ou Marc Magain (Un tigre de papier) ne valent rien ou pas grand-chose (nous serions là plutôt d'accord !), de même que les menteries des historiens stipendiés à la Collignon, Conway et De Bruyne ? En tout état de cause, –et pour s'en tenir aux ouvrages publiés après la Deuxième Guerre mondiale–, la première véritable biographie grand public de Léon Degrelle est et reste –toujours aisément accessible sur le marché du livre d'occasion– le Degrelle m'a dit..., signé par Louise Narvaez, Duchesse de Valence.

L'éditeur prétend surtout que cette nouvelle biographie constitue un portrait « sans a priori et sans complaisance », ce qui, tout compte fait, ne devrait normalement qu'être le propre de tout travail de recherche pour un historien consciencieux. Parlant de Léon Degrelle, il met néanmoins « ami de Tintin » entre des guillemets désapprobateurs et évoque un « partisan du négationniste Faurisson », évitant le terme plus adéquat de révisionniste...

On nous a présenté l'auteur, Frédéric Saenen, comme un célinien doublé d'un spécialiste de Drieu La Rochelle. C'est sans doute vrai et nous sommes probablement bien coupable de n'avoir jamais eu la curiosité de le connaître. Ce sera bientôt chose faite...

Le mensuel Historia daté de mars 2025 présente déjà l'ouvrage de Frédéric Saenen qu'il a probablement reçu en service de presse anticipé. Si tout ce qui est écrit là se retrouve effectivement dans le livre, ce n'est plus d'une « biographie grand public » que nous devrons parler, mais d'un énième opus politiquement correct ressortissant au bourrage de crânes obligatoire depuis la fin de la guerre...

Attendons donc de voir, car la parution était annoncée pour le 20 février, mais notre petit libraire chez qui nous voulons garder nos habitudes ne nous l'a promis que pour cette fin de semaine.

Je ne regrette rien

Terminons par une note toute positive, avec ce petit livre nullement consacré à Léon Degrelle, mais écrit par un ami qui a déjà eu mille vies –dont nous pûmes partager une infime partie !

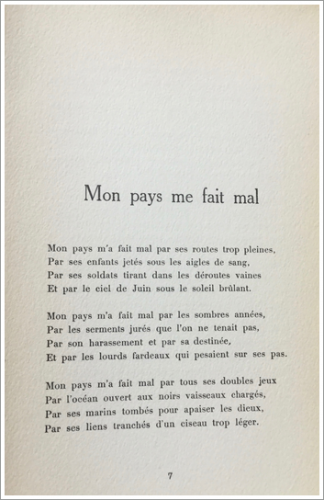

Sous le titre « légionnaire » Je ne regrette rien, Francis Dossogne vient en effet de publier quelques séquences du film de sa vie.

L'auteur est bien connu des dénonciateurs compulsifs de l' « extrême droite » pour avoir compté parmi les fondateurs du Front de la Jeunesse (et aussi avoir été condamné, avec trois ou quatre autres supposés malfaiteurs –et néanmoins loyaux compagnons–, pour appartenir à un prétendu « noyau dur » de milice privée non autrement défini), avoir été journaliste au Nouvel Europe-Magazine, avoir représenté notre pays dans les réunions de l'Eurodroite (ce blog au 5 août 2023), etc.

Mais cela ne constituera qu'une toute petite partie des multiples événements auxquels sa vie ultérieure de détective-baroudeur l'auront mêlé et dont il ne nous dira que ce qu'il nous sera permis de savoir.

Le livre donne parfois l'impression de n'avoir pas été rigoureusement relu et sa concision laisse souvent le lecteur sur sa faim. Mais cette brièveté incisive aiguise toujours la curiosité, nous refusant la tentation d'abandonner la lecture avant d'avoir tourné la dernière page !

Parmi les innombrables rencontres exceptionnelles jalonnant sa vie, il en est une que Francis n'oubliera certainement jamais et qu'il souligne dans ses souvenirs, c'est l'entrevue pétillante d'esprit et stimulante d'énergie avec Léon Degrelle. Le toujours flamboyant banni de Belgique accueillait volontiers ses jeunes compatriotes, surtout si comme lui, ils rayonnaient de foi et d'idéal.

« Dans le mensuel [Nouvel Europe-Magazine], des textes de Léon Degrelle, de Giorgio Almirante et de Robert Brasillach avaient été, entre autres, fréquemment publiés qui faisaient écho à nos thèses et venaient sensiblement les soutenir et les exalter.

Je me souvenais avec grande émotion de la Campagne de Russie, livre du premier auteur cité, qui avait été une référence pour nous tous en ce qu'il nous racontait son engagement dans la Légion Wallonie pour combattre le bolchevisme. Dans ma tête flottait cette description de paysage :

Ces grands étangs étaient peuplés de milliers de joncs, pareils à des lances, hauts de trois mètres, surmontés de plumets bruns et roses... Le gel avait étreint les campagnes...

J'avais aussi eu l'occasion de le rencontrer, en Espagne, alors qu'il était en exil loin de la Belgique. Un personnage qui m'était alors apparu bien plus grand que Napoléon dont l'homme politique avait d'ailleurs relativisé les victoires en disant qu'elles n'avaient duré que quelques journées...

Il avait ajouté :

– Bien peu de choses tout compte fait ! En gesticulant de tout son corps comme pris dans une transe. » (p. 77-78).

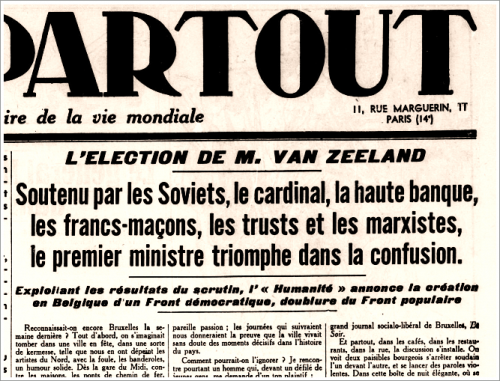

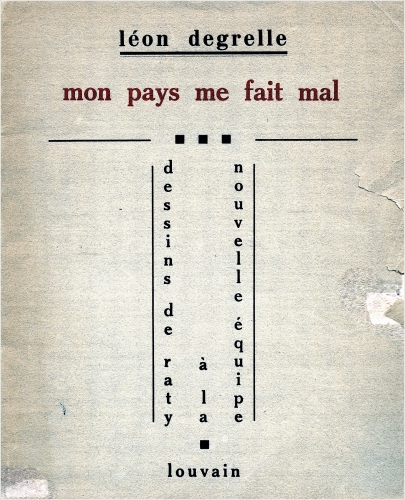

Voilà une quête désormais achevée, grâce à l'amitié de notre fidèle lecteur T.V., passionné d'Histoire, aux riches collections minutieusement cataloguées (ce blog au 23 janvier 2021), et qui a eu l'extrême gentillesse de nous envoyer cet article de Bertrand de Jouvenel, si important pour tous ceux qui évoquent –en bien comme en mal– la jeunesse de Léon Degrelle, mais jusqu'ici parfaitement introuvable

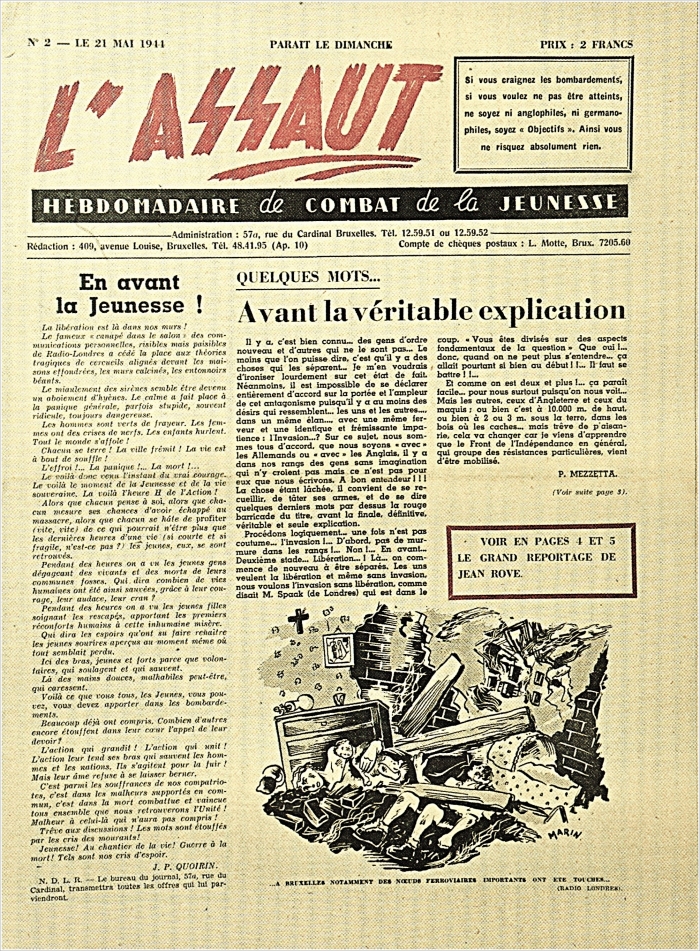

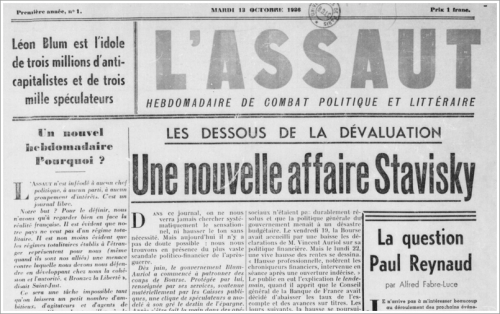

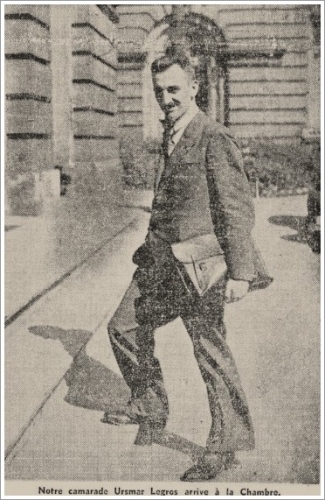

Voilà une quête désormais achevée, grâce à l'amitié de notre fidèle lecteur T.V., passionné d'Histoire, aux riches collections minutieusement cataloguées (ce blog au 23 janvier 2021), et qui a eu l'extrême gentillesse de nous envoyer cet article de Bertrand de Jouvenel, si important pour tous ceux qui évoquent –en bien comme en mal– la jeunesse de Léon Degrelle, mais jusqu'ici parfaitement introuvable