Léon Degrelle, par Frédéric Saenen

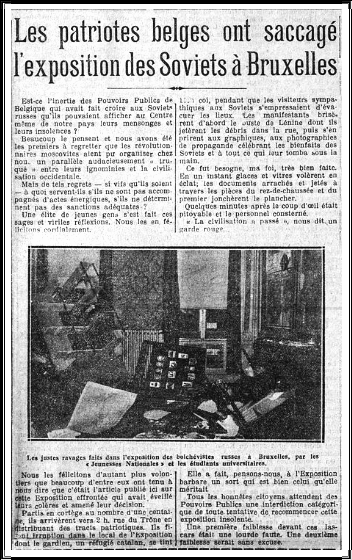

Une biographie grand public ? Sans a priori ?

La réponse est déjà dans le Prologue !

À peine avions-nous reçu de notre fidèle petit libraire de quartier la nouvelle biographie de Léon Degrelle que nous parvenaient déjà des messages nous demandant si nous l'avions lue et, surtout, ce que nous en pensions.

Nous n'avions certes pas l'intention de nous jeter toutes affaires cessantes sur cette brique épaisse car d'autres priorités se sont imposées à l'organisation de notre temps et puis, avouons que la présentation de l'éditeur ainsi que le commentaire bouffon déféqué par le mensuel Historia (ce blog au 28 février 2025) ne nous ont guère encouragé à tout laisser tomber pour sa lecture...

Où est le temps...

Les temps changent. Les mentalités aussi, hélas...

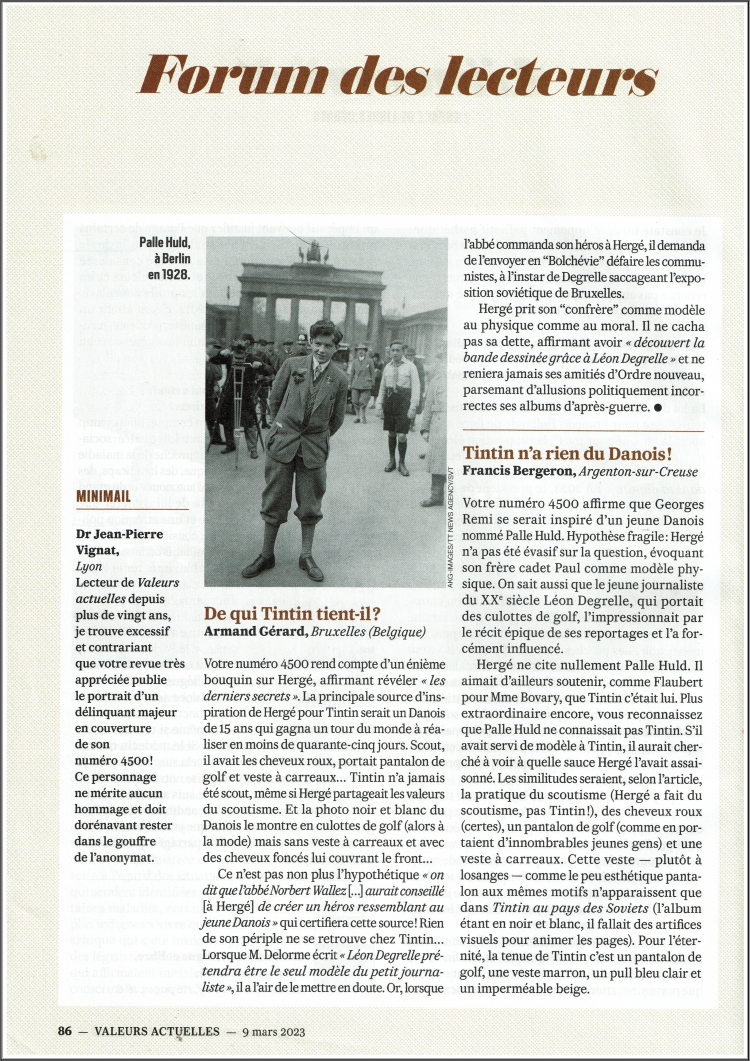

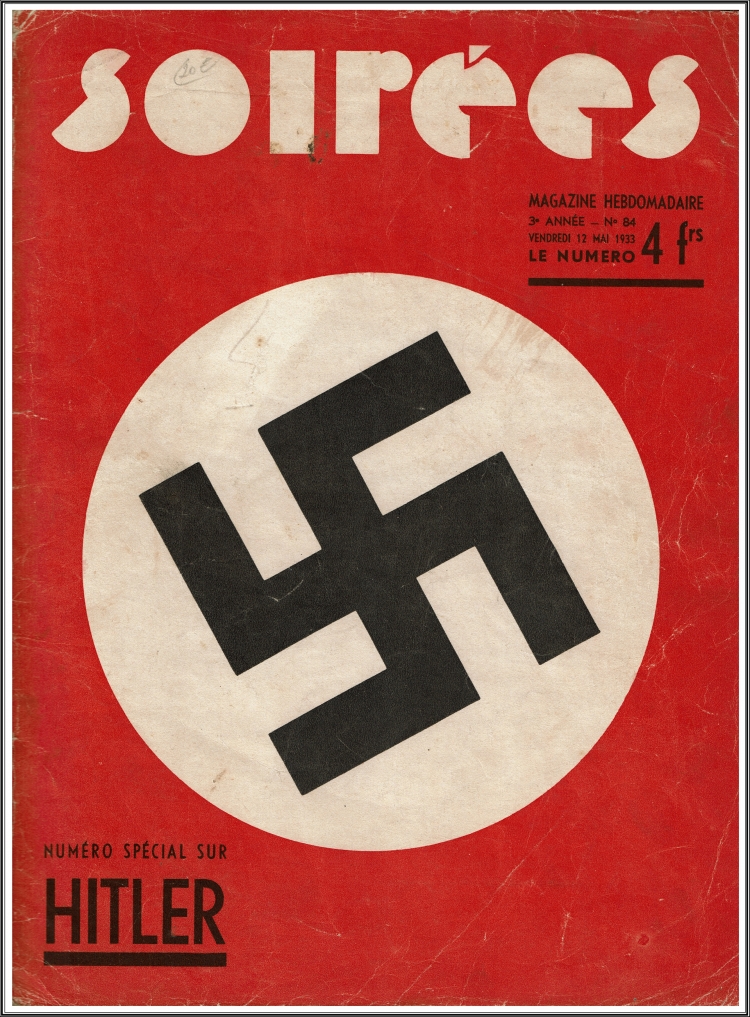

Qui oserait encore publier aujourd'hui un dossier sur la SS affirmant « On ne songe plus aujourd'hui à assimiler les combattants de la Waffen SS aux bourreaux des camps de concentration » ? Et confier la rédaction des articles à un Jean Mabire, spécialiste incontesté de la Waffen SS mais condamné aujourd'hui par l'encyclopédie de la bienpensance Wikipédia pour exprimer « une pensée politique classée à l'extrême droite, proche des milieux néo-fascistes » ? Ou à d'anciens Volontaires du Front de l'Est, même sous pseudonyme, tels Saint-Loup, Paul Terlin ou Henri Fernet ?

Ce fut pourtant l'honneur du mensuel Historia qui sortit en 1973 son 32e Hors Série intitulé L'Internationale SS, 600.000 étrangers français, belges, suisses, etc...

L'auteur de Les SS de la Toison d'Or y rappelait d'ailleurs le surnom Modeste Ier de Bourgogne donné plaisamment par ses hommes à Léon Degrelle, toujours fier et hardi. Et il en faisait le titre glorieux de son article (ce blog au 22 janvier 2016). Au lieu qu'aujourd'hui, Frédéric Saenen et, à sa suite, Historia, version woke contemporaine, en font un sobriquet sardonique : « ses légionnaires, railleurs, le surnomment Modeste Ier, roi de Bourgogne » (p. 8)...

L'historien Jacques de Launay –qui rencontra Léon Degrelle en 1973– a témoigné qu'après la défaite, il ne s'agissait aucunement de raillerie : « Ses camarades de guerre l'appellent affectueusement “Modeste” » (Histoires secrètes de la Belgique, 1935-1945, p. 194). Ce que confirme Paul Terlin (le héros Henri Moreau, grand mutilé de guerre) qui précise l'origine du surnom, à la fois respectueux et spirituel, dans le récit des combats d'épouvante pour le village de Starosselié, en Ukraine : « Debout dans sa voiture, Léon Degrelle retrouve la voix et les gestes du tribun pour arrêter la débandade. [...] jamais brave officier ne fut aussi bon orateur. Celui que nous nommons entre nous Modeste Ier de Bourgogne, en raison de la gloriole qui accompagne ses exploits, galvanise les fuyards. [...] Magie du verbe et du courage. Les Rouges s'attendaient à tout, sauf à ce coup de gueule providentiel du chef rexiste. » (La Neige et le sang, p. 84).

Nous ne pouvons, de plus, qu'engager l'amateur de sobriquets à vérifier la source de ses citations incorrectes, puisqu'il ne put jamais être question de « roi de Bourgogne », la principauté chère à Léon Degrelle étant celle du duché de Jean sans Peur, Philippe le Hardi, Philippe le Bon et Charles le Téméraire (en fait, le néo-biographe ne fait que paraphraser –mais sans donner la référence– l'inculte Wim Dannau qui écrit à la page 11 du premier volume de son Ainsi parla léon degrelle : « Ses hommes de la “Légion Wallonie” ne l'appelaient-ils pas “Modeste Ier, Roi de Bourgogne” ? »

Mais bon, les désirs de nos lecteurs nous étant tout de même quasi des ordres, nous avons enfin ouvert ce livre qui se présente comme la « première biographie grand public » de Léon Degrelle.

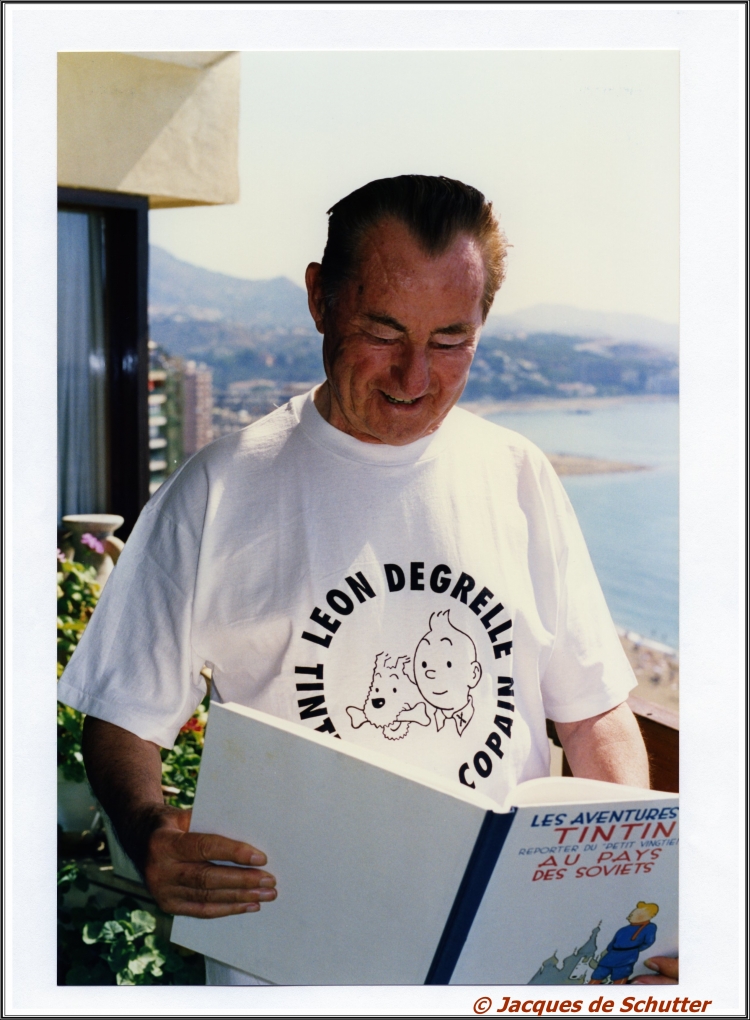

En tenant l'ouvrage en mains –350 pages sans la moindre illustration, accompagnées d'un important appareil critique de bas de page et de plus de trente pages de notes–, nous nous demandons tout de même ce que l'éditeur considère alors comme ouvrage « non-grand public » !

Autrement agréables à lire par leur style et leur mise en pages, enrichis de photographies parfois originales et toujours pertinentes, bref parfaitement « grand public » nous semblent –même si nous ne sommes pas toujours vraiment d'accord avec le contenu– les livres d'André Liénard (Légion Wallonie, ce blog au 3 mai 2021), Jean-Marie Frérotte (Le dernier fasciste, ce blog au 21 juin 2018) ou même Arnaud de la Croix (Degrelle, 1906-1994, ce blog au 13 décembre 2016) !

Ici, le bouquin a tout l'air du pensum lourdement indigeste. Et, surtout, loin de l'affirmation péremptoire de la pub en quatrième de couverture d'être « Sans a priori ». Les quatorze pages du Prologue ne font en effet rien d'autre qu'exalter les a priori de l'auteur !

Sans doute est-ce pour tenter de le cacher qu'il a intitulé aussi sobrement sa biographie Léon Degrelle, Mais quel est le Léon Degrelle qu'il se propose de nous présenter ?

Son projet, nous assène-t-il, est de « se focaliser sur le destin d'un rejeton de la petite bourgeoisie ardennaise [...] qui, une fois relégué dans le camp des vaincus, s'est ingénié à forger avec complaisance son propre mythe » (p. 16) ; de raconter « L'histoire d'un Belge qui, sous des dehors caricaturaux et une bonhomie de façade, dissimulait un être à la fois autoritaire, assoiffé de notoriété et de pouvoir, roublard en affaires, jaloux et colérique, souvent veule et toujours comédien en représentation, doté d'une inébranlable assurance de soi qui pouvait l'amener jusqu'au déni de réalité » ! (p. 20). Mais aussi de présenter ce « fugitif, [...] trafiquant d'art, négationniste » (p. 8), incarnant « une figure repoussoir, contre-exemple absolu de l'éthique en politique » (p. 11)...

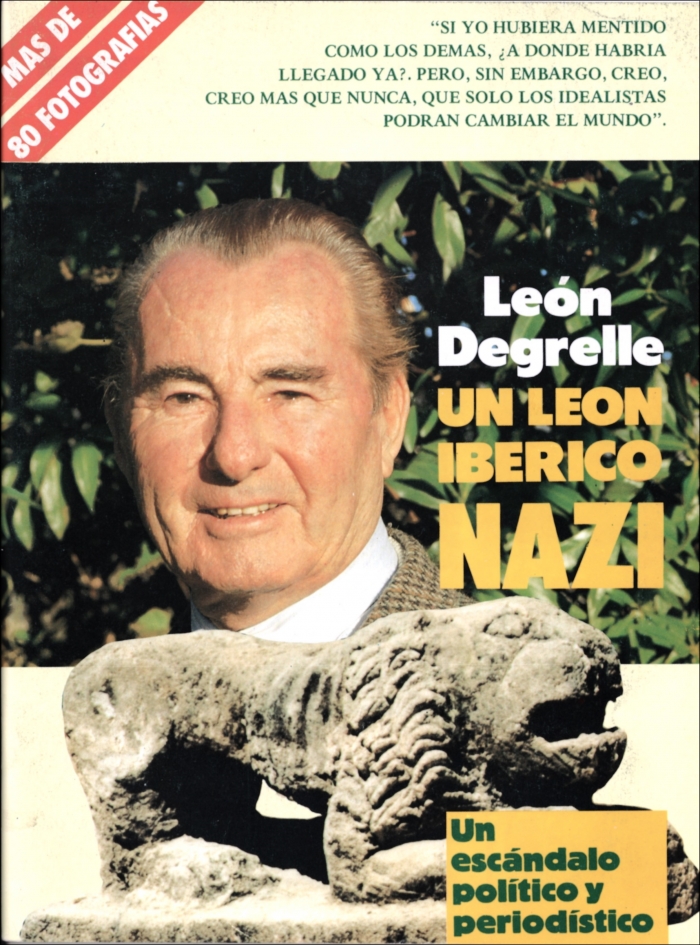

Léon Degrelle « trafiquant d'art » soutient d'emblée Frédéric Saenen dans la deuxième page de son Prologue. En 1988, un scandale médiatico-judiciaire fut monté de toutes pièces : Léon Degrelle tenterait de monnayer des « trésors nationaux » espagnols à l'étranger !

Mais le « trafiquant » produisit immédiatement les titres de propriété de ses antiquités et, la baudruche s'étant dégonflée à la confusion de ses calomniateurs, de rédiger illico presto la savoureuse brochure Léon Degrelle, un lion ibérique nazi publiée en espagnol par le CEDADE (Cercle Espagnol des Amis de l'Europe, ce blog au 4 février 2017). Frédéric Saenen le sait, mais pour lui, c'est sûr, il n'y a pas de fumée sans feu !

Aujourd'hui le lion ibérique –toujours en Espagne en tant que trésor national inaliénable– est la propriété d'un ami de Léon Degrelle, héritier d'une grande maison de luxe.

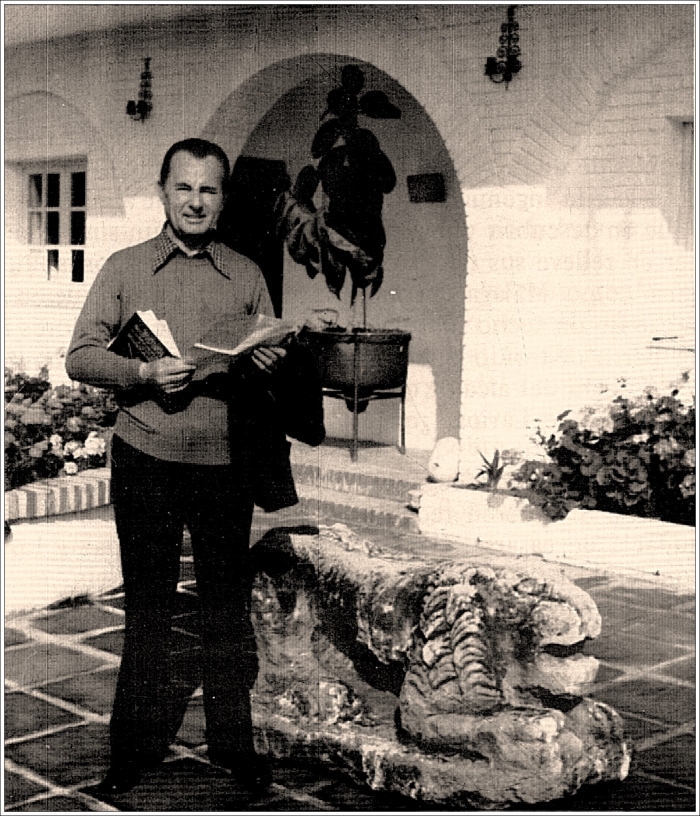

Ci-dessus, à gauche, la couverture de la brochure polémico-divertissante de Léon Degrelle ; une affiche tirée à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires couvrit les murs de Malaga, Madrid et Barcelone pour annoncer sa publication. À droite, Léon Degrelle pose devant le fameux lion celtibère qui ne quitta jamais ses propriétés (ici, dans sa Cabaña de Fuengirola ; photo extraite de la brochure du CEDADE).

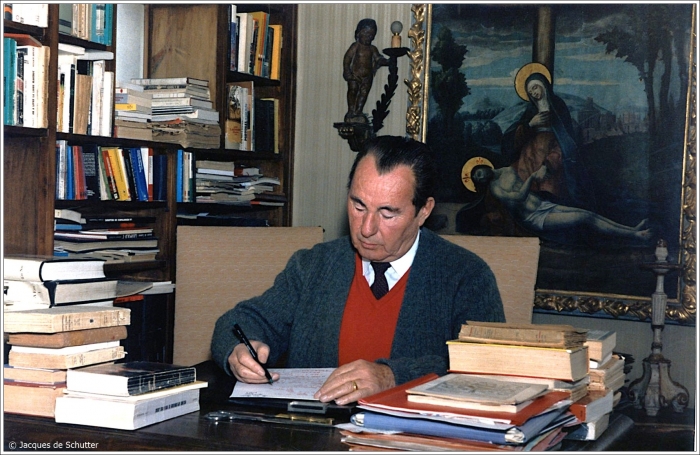

Ci-dessous, dans son appartement de Madrid, l'éternel amateur d'art épris de beauté et d'histoire, présente quelques-uns de ses trésors antiques.

N'en jetez plus ! Nous nageons effectivement dans le dénigrement diffamatoire plein d' « a priori », et ce, avec une jouissive complaisance !

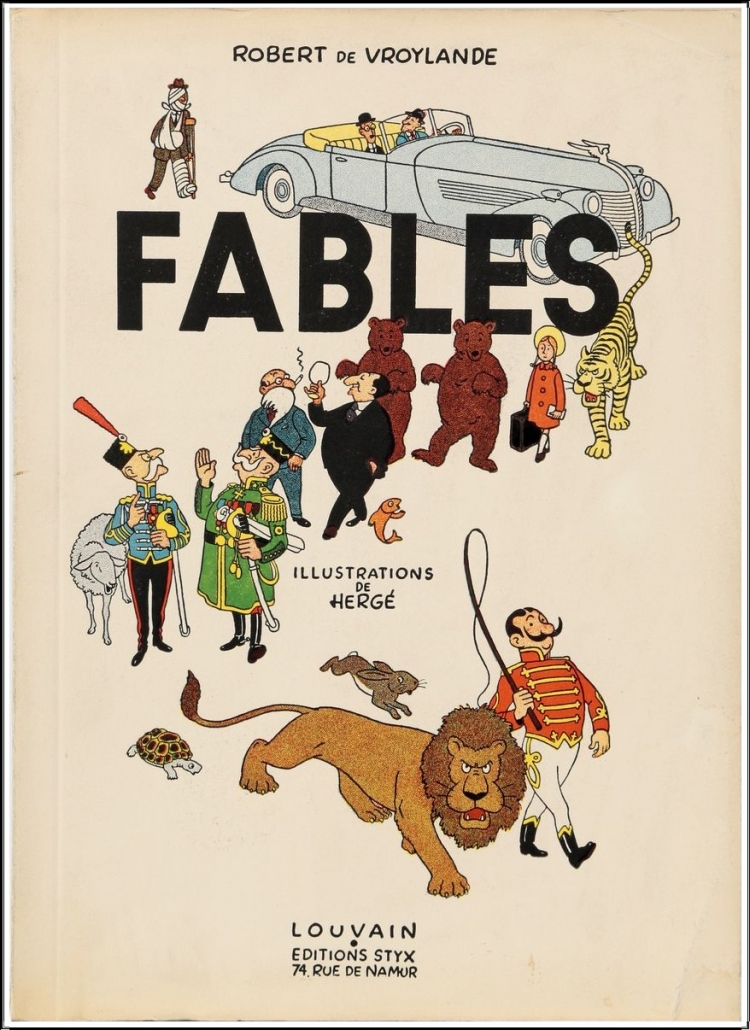

Nous craignions avoir affaire à « un énième opus politiquement correct » (ce blog au 28 février) ? Eh bien, nous serons gâtés ! Car Saenen revendique haut et fort (pp. 16-18) sa filiation avec le « critique littéraire belge Pol Vandromme » qui, dans sa sénescence, s'est dévalué en croyant noyer Léon Degrelle dans sa logorrhée haddockienne (ce blog au 14 avril 2016, mais plutôt que chez Vandromme, l'épigone reprendra le néologisme invectif egotrombinomanie chez Robert de Vroylande, ce blog au 27 octobre 2020) ; de même qu'il salue l'expertise de « l'écrivain Jonathan Littell » qui a « analysé la psyché de la masculinité fasciste » [sic] chez Léon Degrelle dans un obscène follicule scatologique (ce blog au 8 février 2018), et se place sous l'autorité de « chercheurs érudits » comme Eddy De Bruyne dont nous avons illustré les limites sévères de l'érudition (ce blog à partir du 23 mars 2017)... Mais la cerise sur le gâteau, c'est la génuflexion révérencieuse devant l'un des « historiens patentés » à la patente la plus rance de péremption qui soit, Francis Balace himself (ce blog, entre autres, au 12 mars 2019) ! Et de justifier sa prosternation devant le clown Poprof de l'Université de Liège par cette citation propre à déshonorer la recherche universitaire : « Degrelle mémorialiste appartient plus désormais au domaine du psychiatre qu'à celui de l'historien » (p. 18 ; sur les délires balaciens, voir aussi ce blog au 30 juin 2016) !

Dès lors, Fédéric Saenen se fout royalement de notre balle en prétendant déduire on ne sait de quoi la nécessité de sa publication : « Il manquait donc, à l'usage du grand public francophone, une biographie complète de Léon Degrelle » !

Outre que la précision « francophone » est pour le moins incongrue, ce nouvel ouvrage de la cancel culture de l'histoire du rexisme et de la Seconde Guerre mondiale en général et de Léon Degrelle en particulier ne se justifiait donc en rien. Ce qui manque au contraire de manière criante, c'est un ouvrage moderne qui rende justice au fondateur de Rex (dont l'importance historique inquiète manifestement encore), au pourfendeur des banksters (qui sévissent plus que jamais aujourd'hui) et au chantre de la révolution des âmes (toujours indispensable mais rendue héroïque dans une société qui s'ingénie à inverser toutes les valeurs) ; un ouvrage défendant enfin l'honneur de celui qui s'était donné pour mission « de repeindre de neuf chaque cœur délaissé, lassé, souillé, de recomposer une véritable communauté humaine, juste, fraternelle, de ranimer en elle les plus hautes vibrations d'âmes. » (Léon Degrelle : persiste et signe. Interviews recueillies pour la télévision française par Jean-Michel Charlier, p. 55).

Les effets d'Autoportrait d'un fasciste, le « Dossier Noir » consacré à Léon Degrelle par Jean-Michel Charlier, tels que les imagine Alidor.

Saenen ose parler de « biographie complète », mais jamais dans ce Prologue de présentation de son bouquin, il ne parle de sa méthode de travail, de son éventuel souci d'objectivité, de l'enquête qu'il aurait menée à charge et à décharge. On ne trouvera pas non plus d'explication de sa démarche qu'il veut manifestement étrangère à celle que s'imposa, par exemple, l'exigeant et irréprochable Jean-Michel Charlier pour la réalisation de son Dossier Noir consacré à Léon Degrelle (Autoportrait d'un fasciste) et jamais diffusé par les télévisions qui l'avaient financé (ce blog au 1er juillet 2017 : les deux liens donnant accès au film que nous avions renseignés ont également été démocratiquement rendus inopérants !) : « mon propos n'était ni de le défendre, ni de le pourfendre, mais de réaliser [...] un travail rigoureusement objectif et honnête. » (Persiste et signe, p. 11).

Frédéric Saenen rejette d'ailleurs explicitement comme inutile, sinon néfaste, la « méthode Charlier » consistant à confronter tous les intéressés aux déclarations de Léon Degrelle afin de garantir une stricte impartialité dans l'information : « cette démarche aurait été peu fructueuse [...] ; qu'aurait d'ailleurs ajouté ce témoin [Fernand Kaisergruber] à son gros volume de souvenirs Nous n'irons pas à Touapse [...] ou aux quelques interviews accordées deux ans avant sa mort [ce blog, entre autres, aux 21 janvier 2017 et 29 mars 2018] ? De même pour les descendants de Degrelle : est-il jamais possible d'obtenir un portrait nuancé de cet homme de la part de celles et ceux qui ne le connurent que comme grand-père raconteur d'anecdotes truculentes ou parent au sombre passé ? Et que compter entendre d'autre de la part de ses admirateurs fanatiques que la régurgitation de sa version canonique des faits ? » (p. 17).

Parmi ces « admirateurs fanatiques », figure sans doute le Cercle des Amis de Léon Degrelle que Frédéric Saenen a l'air de condamner à mort en 2017, ignorant apparemment son indispensable Correspondance privée trimestrielle dont nous rendons pourtant toujours régulièrement compte.

Mais il le sait certainement puisque, juste après avoir parlé du Cercle, il fait à notre blog Dernier Carré Léon Degrelle l'honneur de lui consacrer un paragraphe de quelques lignes. Très probablement devons-nous donc également être englobés parmi les fanatiques régurgitant les canons degrelliens. C'est en effet ainsi qu'il doit considérer notre prétention d'éclairer objectivement, par un travail élémentaire de recherche et d'interprétation contextualisée de tous documents connus ou inédits, la personnalité et la vie de Léon Degrelle.

Voilà qui doit être insupportable au néo-biographe qui entend faire carrière dans le sillage woke des prétendus spécialistes qu'il vient de citer. Aussi ne manquera-t-il pas de nous discréditer en traitant nos commentaires de « mises au point orientées », réduisant notre action à la promotion de « l'abonnement à [notre] bulletin annuel [qui était irrégulier, certes, mais plus ou moins trimestriel] ou la vente d'un calendrier, illustré de photos d'époque » (la verve blessante de Saenen a oublié nos cartes de vœux de Solstice, Noël et Nouvel An : ce blog au 11 décembre 2019 !) et en dénonçant l'anonymat du ou des animateurs de notre blog... Comme si notre ou nos rédacteurs courraient après quelque honneur académique ou reconnaissance officielle pour leur travail désintéressé alors que tous savent que ne pourraient le ou les « récompenser » que dénonciations et lynchage médiatique et autre...

Léon Degrelle dans le bureau de sa Cabaña de Fuengirola, rédigeant Le Siècle de Hitler (derrière lui, la Pietà flamande du XVe siècle acquise lors du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce blog aux 18 octobre et 26 décembre 2024). « Sous le soleil espagnol, portant chemise claire et veston léger, [Degrelle] déambule avec des allures de vacancier dans les jardins de sa villa andalouse. Quinquagénaire, il pose en sage méditatif, assis à sa massive table de travail, absorbé par la rédaction de ses mémoires » persifle Saenen dans son Prologue (p. 10). Mais qu'attendre des souvenirs de celui dont le balacien prétend écrire la biographie ? « Degrelle s'est beaucoup (trop) raconté » (p. 17) pour lui accorder quelque crédit ! Aussi, y remédiera-t-il en réécrivant au besoin l'histoire.

Par exemple par le sophisme faisant porter à Léon Degrelle la responsabilité de son état d'apatride étranger indésirable en Belgique, imposé par sa condamnation de 1945 et sa prescription toujours ajournée (sans parler de ses innombrables propositions de revenir à Bruxelles pour un véritable procès contradictoire) : « l'incivique apatride choisit après-guerre de se faire naturaliser espagnol, ce qui lui permet d'échapper habilement à la justice de son pays en s'en rendant définitivement étranger » (p. 9).

Par exemple aussi à propos de ses « crimes de guerre » : « il n'a pas été établi qu'il aurait commis personnellement ou ordonné directement des crimes de guerre » (p. 19), mais son nom est cité dans des minutes du procès de Nuremberg, mais « son cautionnement de la répression violente », mais « sa participation à des prises de décision débouchant sur des exécutions », etc. (voir ce blog au 7 juin 2018). Pour Frédéric Saenen, c'est sûr, il n'y a jamais de fumée sans feu !

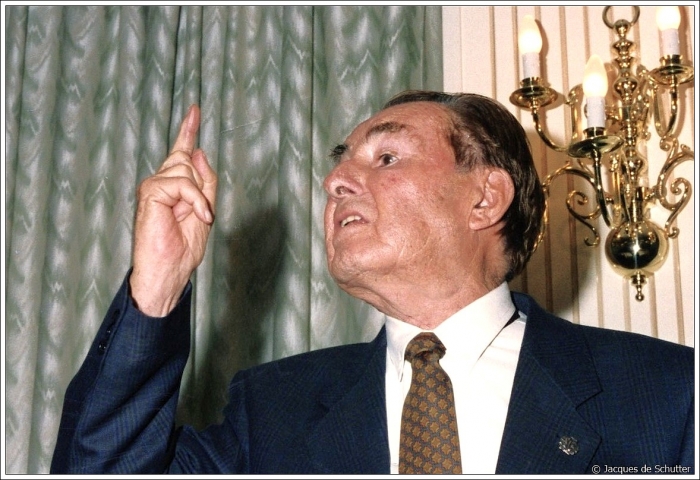

Pour noircir systématiquement Léon Degrelle, Saenen, qui se veut aussi pamphlétaire, n'hésite pas à chausser les pantoufles du vieux radoteur Vandromme, essayant d'adopter son outrance paradoxale : « Son talent oratoire n'est pas loin d'évoquer celui des pasteurs évangéliques superstars aux États-Unis, à la nuance près que le Messie dont il proclame l'avènement, ce n'est jamais que lui-même » (p. 11). Au bémol de la nuance près que le sujet des discours de Léon Degrelle ne fut jamais l'avènement de quelque Messie résolvant miraculeusement tout problème, mais au contraire l'indispensable, personnelle et tellement exigeante révolution des âmes permettant seule une authentique régénération nationale et européenne.

(Ici, discours de Léon Degrelle au restaurant El Torreón del Pardo à Madrid, en novembre 1992, ce blog au 1er décembre 2020 ; sur l'art oratoire de Léon Degrelle, ce blog au 14 mars 2021).

En conclusion de son Prologue, Frédéric Saenen se moque encore fameusement de nous en prétendant (et il souligne ces mots) « prendre enfin au sérieux » Léon Degrelle. Car jamais il ne l'écoutera ni n'essaiera même de le comprendre comme le fit Jean-Michel Charlier et entend toujours le faire le Dernier Carré Léon Degrelle.

Prendre au sérieux Léon Degrelle, décrète-t-il, c'est en « déjouer les séductions ». Et se garder soigneusement d'éprouver jamais pour lui la moindre sympathie (p. 20).

Voilà ce que Saenen appelle une biographie « sans a priori »...

Autant que le lecteur soit prévenu et sache à quoi s'attendre.

À suivre (peut-être)

Les « crimes de guerre » de Léon Degrelle

Horreur ! Le lieutenant Léon Degrelle fait le coup de feu contre les bolcheviques sur le Donetz en juin 1942.

Abordant dans son Prologue la question des crimes de guerre de Léon Degrelle, son biographe « sans a priori » écrit d'une manière sibylline propice aux sous-entendus accusateurs : « À cet égard, la question de sa part de “responsabilité du mal” risque d'occuper encore longtemps les historiens. Son nom n'est en effet cité qu'une seule fois dans les minutes du procès de Nuremberg, très précisément dans le document PS-705 reproduisant des notes secrètes du 20 janvier 1943 relatives à une conférence du comité de travail SS sur l'espace germanique tenue le 12 janvier précédent. » Et d'ajouter en note les références de cette trace exceptionnelle –mais d'autant plus importante– de l'implication de Léon Degrelle dans le mal : « Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international : Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946 : [documents et autre matériel de preuve]. Tome 26, Tribunal militaire international, Nuremberg, 1947-1949, p. 264. »

Bigre ! Voilà du sérieux ! Même si le nom de Léon Degrelle n'est cité qu' « une seule fois », c'est quand même « dans les minutes du procès [...] des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international » de Nuremberg ! Ce n'est pas rien ! D'autant qu'elles reproduisent des « notes secrètes » d'une « conférence du comité de travail SS sur l'espace germanique ». Autant dire qu'il s'agissait peut-être de la préparation d'une espèce d'épuration ethnique criminelle ?...

Mais au fait, pourquoi diable Frédéric Saenen épingle-t-il cette mention dans les archives du Tribunal de Nuremberg en lui consacrant pas moins de neuf lignes (cinq dans le texte du Prologue et quatre dans la note de référence) ? Et pourquoi diable, tant qu'il y est et puisqu'il a tout le matériel sous la main, ne nous cite-t-il pas précisément le court passage –trois lignes et demie seulement !– où Léon Degrelle apparaît ? Car on peut tout de même penser qu'excessivement peu nombreux sont ceux qui possèdent l'édition des quarante volumes documentant le Procès de Nuremberg...

Eh bien, on vous le donne en mille, parce que ces fameuses « notes secrètes » avec le nom de Léon Degrelle ne concernent aucunement quelque travail de nettoyage de l'espace germanique par la déportation ou l'assassinat ! Elles ne font que commenter –et pas que positivement !– les premières approches effectuées en janvier 1943 par le lieutenant de la Wehrmacht qu'était alors Léon Degrelle auprès de Richard Jungclaus, représentant de Himmler en Belgique, pour rejoindre la Waffen-SS.

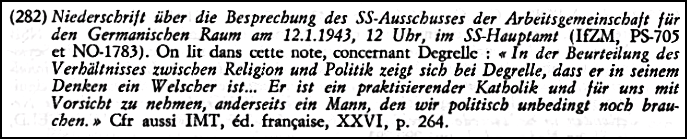

Tout cela est parfaitement documenté par Albert De Jonghe –un authentique historien celui-là, et même pas degrellien pour un sou !–, dans son étude fouillée sur « La lutte Himmler-Reeder », dans les Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale de décembre 1978. Il cite très exactement sources et texte du rapport destiné au général Gottlob Berger, chef du Bureau central de la SS (SS-Hauptamt). Nous reproduisons sa note avec une traduction exacte, ne laissant plus de place aux extrapolations orientées de Saenen.

Procès-verbal de la réunion du Comité SS de la Communauté de travail pour l'Espace germanique, le 12.1.1943, 12h, au SS-Hauptamt (IfZM [Institut für Zeitgeschichte München], PS-705 et NO-1783). On lit dans cette note, concernant Degrelle : « Dans l'évaluation du rapport entre religion et politique, il appert qu'en son for intérieur, Léon Degrelle est un esprit latin... C'est un catholique pratiquant qu'il nous faut prendre avec précaution ; d'autre part, c'est un homme dont nous avons encore absolument besoin politiquement. » Cfr aussi IMT [International Military Tribunal], éd. française, XXVI, p. 264.

Ainsi Frédéric Saenen allume-t-il le feu de ses fumées...

Ne fût-ce qu'évoquer le travail de vérification effectué par un Jean-Michel Charlier sur l'implication éventuelle de Léon Degrelle dans quelque crime de guerre n'entrait manifestement pas dans la démarche « scientifique » du pseudo-biographe du dernier Commandeur de la Légion Wallonie...

Rappelons-en lui tout de même les conclusions définitives !

« Mon tout premier soin fut de vérifier ce que m'avait solennellement affirmé Léon Degrelle : à savoir que jamais il n'avait été recherché, ni condamné comme criminel de guerre, ni même simplement poursuivi comme tel.

Je me fis communiquer les listes officielles, établies par les Alliés, les Allemands, les Israéliens, et surtout les Soviétiques, puisque, de 1941 à 1945, Degrelle avait combattu pratiquement sans interruption sur le front de l'Est. Je consultai également les listes établies par Simon Wiesenthal (chasseur antinazi) et recensant tous les criminels nazis responsables de crimes contre l'humanité. Le nom de Degrelle ne figurait sur aucune de ces listes. [...] L'exposé des motifs de sa condamnation à mort ne relève d'ailleurs à son égard aucune accusation de crime de guerre, voire de participation, quelle qu'elle soit, à une quelconque action de représailles.

[...] Léon Degrelle n'a été condamné à mort que pour avoir porté les armes contre les Alliés de la Belgique et avoir constitué une armée à cet effet. »

(Léon Degrelle : persiste et signe. Interviews recueillies pour la télévision française par Jean-Michel Charlier, p. 13).

Mais sans doute la place de Jean-Michel Charlier est-elle désormais dans les mêmes fosses d'aisance que celles où Saenen précipite les « fanatiques » régurgitant leurs degrelleries ?

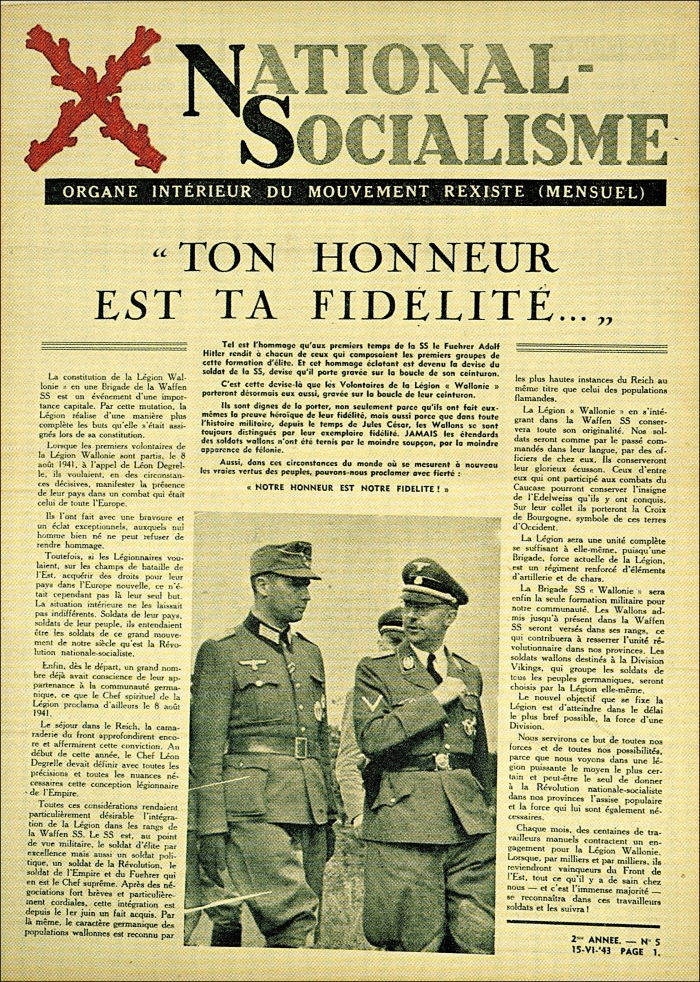

Y a-t-il pire crime que de parler avec le Reichsführer SS Heinrich Himmler et faire la « une » du mensuel National-Socialisme du 15 juin 1943, date du trente-septième anniversaire de Léon Degrelle ?