Les mémoires effilochés d’Anne Degrelle-Lemay

VI. Des « histoires » aux allures de méchantes

carabistouilles !

« J’ai commencé à connaître beaucoup de facettes de la personnalité de mon père. Je suis devenue son principal inquisiteur. Mes “interrogatoires” étaient constants. […] C’était un incroyable raconteur de carabistouilles […]. Mes questions délicates, pleines de pièges involontaires, fruits de mon esprit “cartésien”, lui posèrent plus d’un problème… » (p. 93).

Malgré son titre Degrelle, l’homme qui changea mon destin, les mémoires d’Anne Degrelle-Lemay, comme nous l’avons constaté (ce blog depuis le 23 octobre 2022), ne nous apprennent pas grand-chose sur la vie d’exil de Léon Degrelle en Espagne. Et nous doutons que, malgré leurs demandes pressantes, la curiosité des arrière-petits-enfants du fils qu’Adolf Hitler se fût choisi pourra s’en satisfaire. Surtout si leur source d’informations privilégiée n’est que leur grand-mère : « Ils me demandent souvent : “Grand-mère, comment vont tes mémoires ?” Je leur ai tellement parlé de leur bisaïeul, qu’ils veulent en savoir plus. Les conversations surgissent sans crier gare dans n’importe quelle réunion familiale, avec des questions et parfois des discussions passionnantes. La troisième génération s’intéresse et veut en savoir davantage. […] Je suis particulièrement fière en voyant leur curiosité pour se rapprocher de cet arrière-grand-père qu’ils ne connaissent que par ses livres et les histoires que leur raconte leur grand-mère. » (p. 165).

Malgré son titre Degrelle, l’homme qui changea mon destin, les mémoires d’Anne Degrelle-Lemay, comme nous l’avons constaté (ce blog depuis le 23 octobre 2022), ne nous apprennent pas grand-chose sur la vie d’exil de Léon Degrelle en Espagne. Et nous doutons que, malgré leurs demandes pressantes, la curiosité des arrière-petits-enfants du fils qu’Adolf Hitler se fût choisi pourra s’en satisfaire. Surtout si leur source d’informations privilégiée n’est que leur grand-mère : « Ils me demandent souvent : “Grand-mère, comment vont tes mémoires ?” Je leur ai tellement parlé de leur bisaïeul, qu’ils veulent en savoir plus. Les conversations surgissent sans crier gare dans n’importe quelle réunion familiale, avec des questions et parfois des discussions passionnantes. La troisième génération s’intéresse et veut en savoir davantage. […] Je suis particulièrement fière en voyant leur curiosité pour se rapprocher de cet arrière-grand-père qu’ils ne connaissent que par ses livres et les histoires que leur raconte leur grand-mère. » (p. 165).

N’oublions pas que le titre de son livre, L’homme qui changea mon destin, s’articule autour de deux personnages : l’homme Léon Degrelle, présenté comme le principal acteur (c’est lui qui agit sur le destin de l’autre) et Anne Degrelle-Lemay qui va raconter cet homme si important qu’il « changea [son] destin ».

Mais au bout du compte, c’est plutôt le second personnage qui tire la couverture à lui comme elle le laisse entendre à la fin de ses mémoires : « cette biographie n’est pas la mienne en tant que telle, mais plutôt celle d’une fille d’un politique, un poète, un écrivain… que j’ai connu tardivement et que j’ai essayé de juger, toujours selon mes critères propres. » (p. 141). C’est donc bien d’elle qu’il s’agit principalement, surtout lorsqu’elle parle de son père, ou plutôt lorsqu’elle le juge, uniquement « selon [ses] critères propres », non autrement précisés.

Relisons donc son livre dans la perspective autobiographique : comment se raconte-t-elle ? comment présente-t-elle ses relations avec sa famille et ses proches ?...

Le Pays réel du 27 juillet 1936 annonce en première page la naissance, deux jours plus tôt, d’Anne, la petite sœur de Chantal Degrelle.

Ce n’est que passé le milieu de son texte qu’Anne Degrelle évoque sa naissance, qui la relie directement au chef de l'Italie fasciste : « [Mon père] me raconta que le jour de ma naissance, il était à Rome et que c’est Mussolini qui lui communiqua l’heureuse nouvelle : le 25 juillet 1936. » (p. 102). Ce qu’elle ne dit pas, c’est que son nom même était un hommage au Duce puisqu’il reprenait celui d’Anna Maria, son dernier enfant, née sept ans auparavant : « J’ai passé avec [Mussolini] une huitaine de jours passionnants, presque familiaux, puisqu’il m’a annoncé lui-même la naissance de ma fille Anne, à qui j’ai donné le prénom de sa dernière fille à lui. » (Jean-Michel Charlier, Léon Degrelle. Persiste et signe, p. 175).

Détail curieux : dans une autre interview, à Jacques de Launay, Léon Degrelle se serait trompé sur le jour de la naissance de sa fille en donnant une date plus tardive de deux jours (mais probablement ne s’agit-il que d’une erreur de transcription du journaliste-historien) : « Je l’ai vu [Mussolini] pour la première fois, trois mois après ma victoire électorale du 8 mai 1936, avec 21 sièges de députés, voyons, c’était le jour de la naissance de ma fille Anne, le 27 juillet 1936. » (Jacques de Launay, Histoires secrètes de la Belgique, 1935-1945, p. 198) !

Drève de Lorraine, 6 décembre 1943 : les sages petites Chantal et Anne ont reçu leurs cadeaux de Saint-Nicolas. Parmi ceux-ci, un petit magasin d’épicerie a été déposé sur l’imposante malle au décor floral du XVIIe siècle trônant dans le hall d’entrée.

De sa prime enfance à la Drève de Lorraine, Anne ne conserverait que de rares souvenances, mais suffisamment précises pour donner de sa maison une description quasi architecturale (en n’oubliant surtout pas l’indispensable note culpabilisatrice sur la « ruine familiale ») ; « Je me souviens comme si c’était hier que la première chose qu’on voyait en entrant dans la maison, en haut de l’escalier monumental, c’était cette Louve capitoline allaitant deux enfants, Romulus et Remus. Mon père était amoureux de la Rome impériale, passion que j’ai héritée de lui, et innombrables étaient les vestiges et témoignages de cette merveilleuse civilisation qu’on retrouvait à travers toute la maison : livres, vitrines, mosaïques, reproductions de sculptures, etc. L’art était sa passion, à l’égal de la politique qui entraîna plus tard notre ruine, mais je parlerai de cela plus tard. […] à cinq ou six ans, j’avais l’habitude d’aller explorer le reste de la maison : les salons aux meubles du XVIIIe siècle français, la salle à manger que j’examinais quand il allait y avoir un dîner important et je regardais, bouche bée, cette table merveilleusement dressée, ces fauteuils, ces lumières… Et le bureau de mon père ! Un bureau où il se rendait invisible à nos yeux. Je me souviens qu’on ne voyait pas les murs : uniquement des livres et des tapisseries flamandes […]. Je fouillais ces tapisseries en cherchant une ouverture pour entrer car la porte restait fermée… Et alors, je restais à observer ce beau monsieur, élégant, magique… mon père. Et tout à coup, il me voyait, éclatait de rire et me prenait dans ses bras. Pour quelques secondes, il était à nouveau mon père. […] Je n’ai aucun souvenir cependant de fêtes d’anniversaire, de premières communions, de vacances en famille » (p. 15).

Chantal et Anne s’amusent dans le bureau de leur père : leur petite table à dessin est placée devant la cheminée ; à l’arrière-plan, on distingue un impressionnant globe terrestre du XVIIIe siècle.

Les moments heureux en famille à la Drève de Lorraine évoqués par Léon Degrelle, alors qu’Anne avait cinq ans, dans le Degrelle m’a dit de la Duchesse de Valence n’eussent-ils pas pu stimuler ses souvenirs ? D’autant plus que sont évoquées à leur appui les mêmes photos que celles dont parle Anne (p. 148, ce blog au 23 janvier 2023) : « Père affectueux, il n’avait jamais manqué, même aux heures les plus tumultueuses de son action, d’être le compagnon de ses enfants. Il jouait avec eux, leur racontait mille histoires amusantes et naïves.

– Papa, t’es un comique ! lui répétait, ravie, sa petite fille Annette.

Il avait alors trois petites filles en vie, Chantal, Annette, Godelieve (Godelieve veut dire en flamand, petite amie de Dieu) et un garçonnet qui s’appelait Léon-Marie. Libre pendant des heures, chaque jour, Léon Degrelle courait les bois avec eux, durant ce bel été 1941, leur expliquant la vie des animaux et des plantes, leur développant de jolies légendes, ou bien jouait avec eux, plus enfant qu’eux, dans les fleurs ou les foins coupés de sa prairie. Il existe de lui de charmantes photos d’alors. Ses enfants sont blottis près de lui. » (pp.356-357).

Les enfants de Léon Degrelle, Annette, Godelieve, Léon-Marie et Chantal, profitent de la permission de leur papa (ici en civil, en avril 1943) pour se blottir près de lui, le temps d’une photo.

Le premier récit qu’Anne relatera dans ses mémoires est celui de l’exode pénible de 1945 en Allemagne, expérience qui serait, nous laisse-t-elle entendre, à l’origine non seulement de son incessante insatisfaction psychique, mais aussi, manifestement, de son aversion pour la famille Degrelle.

Sa sœur Marie-Christine venait de naître et l’état du nouveau-né lui permettait difficilement de voyager : « Quels sont ces cris ? […] Un homme –que je déteste immédiatement– entre en trombe dans la chambre de ma mère […] “Tu ne peux pas l’emmener, elle ne supportera pas le voyage ! Elle est trop petite ; elle est malade : tu devras chercher des médecins, des médicaments, des hôpitaux tout le long du trajet ! Elle n’y résistera pas ! –ma mère hurlait– Confie-la aux soins de cette femme qui s’est proposée, ici à Bruxelles, et quand la guerre sera finie, nous la reprendrons !”, disait cet homme. La petite fille, qui avait deux ou trois semaines, avait contracté une furonculose. […] Elle avait le corps parsemé d’énormes grains qui devenaient purulents et qu’il fallait nettoyer à coups de bistouri. […] L’homme en colère qui voulait arracher le nourrisson des bras de ma mère était l’un de ses beaux-frères, un de mes oncles. Jamais je n’oublierai son visage boursouflé qui était pour moi l’image vivante d’un monstre. Comment peut-on demander à une mère d’abandonner son enfant ? Elle –qui serait pour moi désormais une héroïne – lui tint tête avec la force qu’on ressent lorsqu’on se voit brutalement obligée de faire quelque chose d’inhumain : abandonner un enfant alors qu’il a tant besoin des soins de sa mère. J’avais neuf ans, mais ce fut un des premiers coups que la vie m’asséna. Je compris qu’à partir de ce moment, tout me serait lutte, insécurité, doutes, questions… Ma vie avait pris un virage à cent quatre-vingt degrés. » (p. 21).

Cet oncle, « image vivante d’un monstre », n’est évidemment pas Edouard, le frère de Léon Degrelle assassiné dans sa pharmacie le 8 juillet 1944, mais l’un des époux de ses quatre sœurs mariées, très certainement Charles Raty (1897-1948), qui épousa Jeanne, de quatre ans plus âgée que Léon, à Bouillon, le 23 avril 1924.

Le 23 avril 1924, Charles Raty épouse la sœur aînée de Léon Degrelle qui a alors 17 ans (Léon se trouve tout à gauche, au second rang). Près de dix ans séparent les deux jeunes gens, mais Charles sera enflammé par l’idéal solaire de son cadet et l’accompagnera sans faiblesse dans son aventure politique.

Frère du célèbre peintre ardennais Albert Raty (qui réalisa un magnifique portrait crayonné de Léon Degrelle à l’âge de 21 ans : ce blog au 1er février 2016), il est en effet le seul à avoir embrassé l’idéal de régénération spirituelle, morale et politique de son beau-frère et à s’être impliqué dans le mouvement Rex dont il était directeur comptable.

Il dirigea ainsi la Nouvelle Société de Presse de Rex et était également membre du Conseil général du Mouvement Rex. Son épouse Jeanne –qui, en février 1944, accepta le poste d’Inspectrice générale du mouvement rexiste féminin– et lui-même accompagnèrent d’ailleurs Marie-Paule et ses enfants lorsqu’ils quittèrent la Drève de Lorraine pour se réfugier en Allemagne, le 31 août 1944. Arrêté dans le Hanovre en mai 1945, le couple fut emprisonné, de même que ses deux jeunes filles, Suzanne (20 ans) et Marie-Thérèse (19 ans).

Jeanne Degrelle et son fiancé Charles Raty, à la communion solennelle de la cadette, Suzanne Degrelle, le 20 mai 1923.

Dans son opus ultimum, Tintin mon copain, Léon Degrelle évoquera avec amertume la fin pitoyable, le 1er août 1948, de celui que sa fille présente encore, en 2022, sans nuance comme « l’image vivante d’un monstre » : « Quant à mon beau-frère Charles Raty, simple directeur comptable, il fut torturé cent fois. L’aumônier de la prison de Saint-Gilles le retrouverait, un petit matin, étendu dans son cachot dans une énorme flaque de sang. Des voisins de cellule l’avaient entendu lancer des appels au secours. Nul gardien, bien sûr, n’avait répondu à son ultime appel. » (p. 142). Son codétenu, Paul Jamin (le caricaturiste Jam), chargé de l’abominable corvée de nettoyer sa cellule et de faire disparaître les traces de son supplice, témoignera : « La cellule était pleine de sang jusqu’au plafond : c’était affreux ! » (Jean-Robert Debbaudt, Recueil, 15 juin 1999, p. 20).

Le 1er août 1944, Marie-Paule Lemay donnait le jour à sa benjamine, Marie-Christine, « petite fille douce et fragile » (Léon Degrelle, Mon Combat, p. 238).

Entrepris sous de tels auspices, cet exode de tous les dangers en Allemagne ne laisse que de mauvais souvenirs à Anne, alors que son père avait tout prévu pour la sécurité de sa famille. Mais les bombardements remplirent leur mission terroriste et les craintes de « l’oncle monstrueux » se vérifièrent : « Ce fut un véritable calvaire, à la recherche de dispensaires où pouvoir crever les furoncles du bébé et lui administrer le peu de médicaments existants. Nous étions en guerre. Dans la phase finale et la plus cruelle de cette maudite guerre. Les bombardements des alliés n’arrêtaient pas. C’était la fin de l’Allemagne […] Nous avons plusieurs fois échappé à la mort au cours de ce voyage démentiel, mais, mystère du destin, nous échappâmes à cet enfer et parvînmes à la « Grande Maison », en Allemagne, au milieu d’un bois où, selon les plans de mon père, nous serions en parfaite sécurité. […] Le bourdonnement des avions, le bruit assourdissant des sirènes, le sifflement des bombes tombant sur les villages voisins étaient notre pain quotidien. […] Autour de la maison, il y avait des tranchées énormes où nous protéger des bombes qui se rapprochaient chaque jour davantage. […] Mais nous avons compris que bientôt, ces refuges ne serviraient plus à rien. […] Arriva un moment où ma mère n’en put plus [d’après Léon Degrelle (voir ci-après), c’était « deux ou trois jours plus tard » !]. Je ne sais si elle reçut quelque message du “haut commandement” ou si c’est le désespoir qui l’envahit, mais elle décida de fuir, de se lancer sur la route, de s’éloigner de cette maison qu’elle considérait comme une souricière. La panique ne connaît pas de raisons… Une nouvelle et terrible aventure commençait pour nous. […] Nous nous arrêtions dans des villages et des villes dont il ne restait pas pierre sur pierre, à la recherche de quelque nourriture. Lors d’une de ces haltes, des policiers militaires américains nous reconnurent et nous chargèrent dans un camion avec d’autres familles non allemandes en direction de Bruxelles. » (p. 22-26).

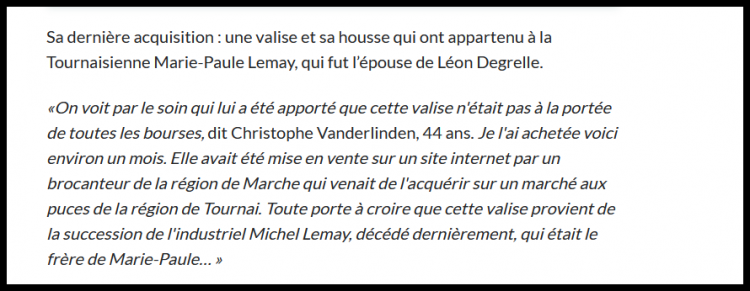

En novembre 2013, le journal namurois L’Avenir publia un reportage sur un collectionneur de « militaria » qui venait d’acquérir une valise ayant de toute évidence appartenu à Marie-Paule Lemay : sans doute un bagage de son exode de 1945 en Allemagne ? (capture d’écran du site de L’Avenir).

Fidèle à sa ligne de conduite, Anne n’oubliera pas d’invoquer la responsabilité de son père dans les malheurs de sa mère et de sa progéniture, puisque la famille de sa mère avait déjà coupé les ponts avec son mari. C’est également ce que le père de Marie-Paule, Marcel Lemay, aurait finalement aussi fait à l’occasion de cet exode : « Ma mère nous aimait par-dessus tout, au-delà des événements qui nous tombaient inexorablement dessus… au-delà de la solitude et de la peur. Son mari combattait au front. Tirant ses dernières cartouches. Ses frères, ses parents, et le reste de sa famille française s’étaient déjà tout à fait éloignés de la figure de Léon Degrelle. Elle était la seule fille de cinq enfants. La gâtée de tous. Son père, un important industriel français, qui fut le plus grand admirateur de ce jeune politique belge qu’il suivait et appuyait avec ferveur, se détachait aujourd’hui également de lui. » (p. 23).

Nous avons vu (ce blog au 24 janvier 2023) que les circonstances de la rupture de la famille Lemay avec son père sont plus que floues et imprécises dans l’esprit d’Anne. Il en est de même quant à l’attitude de son grand-père maternel, Marcel Lemay, qui fut toujours d’une aide loyale avec son beau-fils (qui le considérait d’ailleurs comme un « ami charmant ») : il ne rompit jamais avec Léon Degrelle qu’il aida à acquérir les éditions Rex, ainsi que, à l’occasion du mariage de sa fille Marie-Paule, la propriété de la Drève de Lorraine, par un prêt intégralement remboursé. Son soutien ne finit qu’avec son décès, le 5 octobre 1940, dans sa propriété d’Eyliac, où son épouse Jeanne permit à son fils Emmanuel de se réfugier à la fin de la guerre et où les enfants de Marie-Paule (et donc de Léon Degrelle !) seront également accueillis. Aussi n’est-ce pas au cours de l’exode de sa fille en Allemagne en 1945 que Marcel Lemay rompit avec Léon Degrelle ; c’est au cours de l’exode général des Belges vers la France en mai 1940 que Marcel Lemay se réfugia dans sa propriété d’Eyliac où il décéda à l’automne, sans jamais s’être fâché avec son beau-fils Léon Degrelle.

« Le jour du 15 août était toujours célébré par un grand rassemblement familial à la maison [d’Eyliac]. […] Ce jour-là, mes oncles Jean et Michel venaient de Tournai. Nous partions tous en excursion à travers les plus beaux sites de ce merveilleux Périgord (région où se trouve la ville de Périgueux), dans quatre ou cinq voitures remplies de frères et de cousins. » (p. 43) La famille Lemay en excursion dans le Périgord en août 1946, sur le site troglodytique des Eylies, à une quarantaine de kilomètres d’Eyliac : de gauche à droite, Marc-Henri Lemay (fils de l’oncle Manu), Anne Degrelle, Chantal Degrelle, Jeanne Lemay-Caton (la grand-mère bienaimée), Lucette Lemay-Roger (épouse de l’oncle Manu) et sa petite Brigitte dans les bras, Godelieve Degrelle (devant Lucette) et Léon-Marie Degrelle, derrière lequel Pierrette Lemay-Regazzoni, son mari Michel Lemay et Emmanuel Lemay (l’oncle Manu). Probablement est-ce l’oncle Jean qui prend la photo, dont l’épouse, Andrée, est cachée par Chantal.

Anne, qui peut être tellement précise dans ses souvenirs, sait aussi manier l’ellipse et escamoter toute explication. Comme, par exemple, le fait que sa mère et ses enfants soient reconnus et arrêtés par des soldats américains !

Pour éviter d’avoir à évoquer l’erreur de sa mère, si grave de conséquences, d’avoir quitté le refuge assuré par son mari, elle nous servira seulement cette pirouette toute d’imprécision : « Jusqu’à aujourd’hui, je ne peux m’expliquer (ma mère ne nous l’a jamais expliqué non plus) pourquoi nous avons fini par traverser la moitié de l’Allemagne dans un camion militaire américain ou anglais (ils s’exprimaient dans cette langue). Pour eux, certainement, nous n’étions que les chiots de ces “chiens de collaborateurs” qu’il fallait livrer au gouvernement belge. » (p. 27).

En réalité, Marie-Paule Degrelle fut refoulée à la frontière suisse et échoua dans un camp de « personnes déplacées » tout proche, à Dornbirn, dans le Vorarlberg autrichien appartenant alors à la zone d’occupation française. C’est là qu’elle fut reconnue par d’autres réfugiés et renvoyée en Belgique en compagnie de « collaborateurs démasqués » dans un convoi américain.

Concernant la supposée responsabilité de son père dans ces événements, on peut lire ces lignes réprobatrices mais compatissantes dans Degrelle m’a dit, de la Duchesse de Valence : « En 1945, alors qu’un refuge sûr lui avait été préparé, un mois à l’avance, elle courut se faire coincer à la frontière suisse, toujours poussée vers le malheur par un sort inexorable. On s’acharna sur elle […]. On la ruina. Elle fit face à ses bourreaux avec une grande bravoure. On la condamna monstrueusement, avec une lâcheté insigne, par haine de l’homme, à dix ans de prison. On la traîna de cellule en cellule, à Bruxelles, à Anvers, à Namur, à Tournai, jusqu’à ce qu’elle eut la vie brisée, physiquement et moralement. Alors seulement, on la libéra ou, plus exactement, on l’abandonna aux flots noirs du désastre… » (p. 105).

Photo du compte rendu du procès de Marie-Paule Lemay dans le quotidien La Lanterne, le 17 mai 1946.

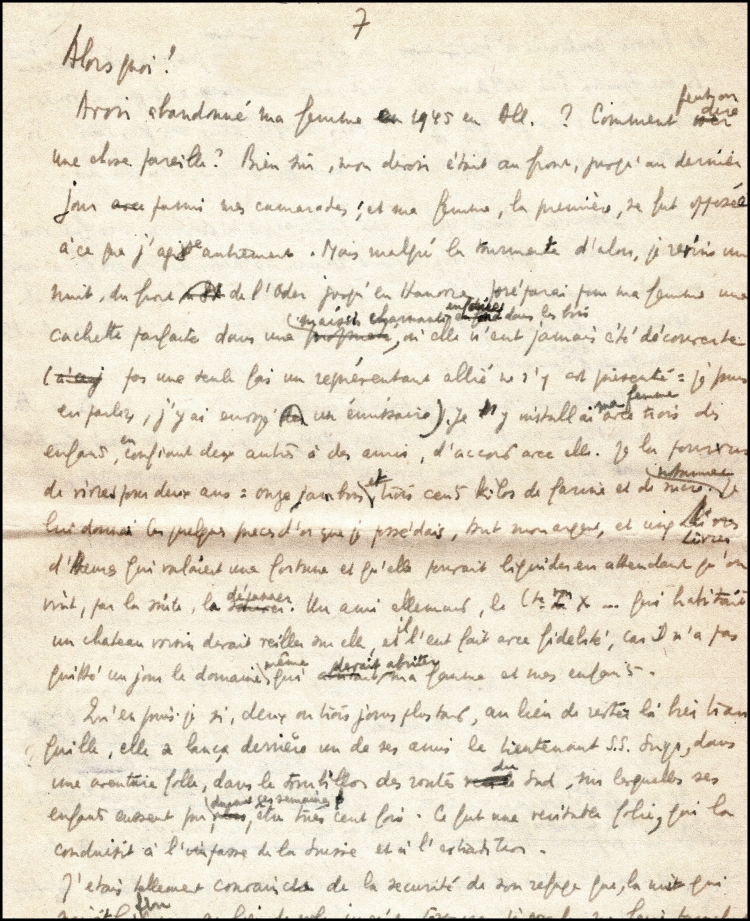

D’autres précieux et éclairants détails –qui ne doivent pas avoir été ignorés d’Anne non plus– se trouvent dans la lettre de 1954 à l’avocat Jean Thévenet que nous avons déjà citée (ce blog au 20 décembre 2022) : « Avoir abandonné ma femme en 1945 en Allemagne ? Comment peut-on dire une chose pareille ? Bien sûr, mon devoir était au front, jusqu’au dernier jour, parmi mes camarades ; et ma femme, la première, se fût opposée à ce que j’agisse autrement. Mais, malgré la tourmente d’alors, je revins une nuit du front de l’Oder jusqu’en Hanovre, préparai pour ma femme une cachette parfaite dans une maison charmante enfouie dans les bois, où elle n’eût jamais été découverte. […] Je la pourvus de vivres pour deux ans : onze jambons et trois cents kilos de farine et de sucre, notamment. Je lui donnai les quelques pièces d’or que je possédais, tout mon argent et cinq Livres d’Heures qui valaient une fortune et qu’elle pouvait liquider en attendant qu’on vînt, par la suite, la dépanner. Un ami allemand, le Comte von X…, qui habitait le château voisin [le comte Adolf von Mengersen, propriétaire du Schloss Rheder ?], devait veiller sur elle et il l’eût fait avec fidélité, car il n’a pas quitté un jour le domaine même qui devait abriter ma femme et mes enfants.

Qu’en puis-je si, deux ou trois jours plus tard [nous soulignons], au lieu de rester là, bien tranquille, elle se lança derrière un de ses amis, le lieutenant SS Suys [Paul Suys, rexiste de la première heure, chef des services sociaux des légions wallonne et flamande jusqu’en mai 1944 ; retrouve la Division Wallonie et Léon Degrelle au moment de l’offensive des Ardennes ; condamné à mort en 1947] dans une aventure folle, dans le tourbillon des routes du Sud, sur lesquelles ses enfants eussent pu, durant ces semaines , être tués cent fois ! Ce fut une véritable folie, qui la conduisit à l’impasse de la Suisse et à l’extradition. […] En tout cas, je dégage toute responsabilité sur cette folle équipée de Suisse, contraire à tout ce qui avait été préparé et convenu. Si ma femme fût restée où elle était, elle eût échappé à toute arrestation et eût pu me rejoindre sans danger un ou deux ans plus tard. Si elle a perdu la tête alors, ce n’est pas à moi qu’il faut s’en prendre.

Sans ressources ? Mais enfin, qui l’obligeait à déclarer –ce fut vraiment insensé– que les cinq Livres d’Heures –achetés de 300.000 frs à un million– étaient à moi ! Ils pouvaient être à elle ou être le cadeau de communion de chaque enfant ! Une fortune a été ainsi jetée au diable par faute d’un minimum d’imagination. […] » (Documentation © Jacques de Schutter)

On ne s’étonnera pas qu’Anne présente aussi une version toute personnelle de son premier voyage en Espagne pour rejoindre son père, voyage provoqué –souvenons-nous-en (ce blog au 5 novembre 2022)– par le décès tragique de son frère Léon-Marie : « La douleur fut atroce. Je me souviens seulement de ma mère que nous étions incapables de consoler et chez qui nous ne pouvions qu’ajouter de la douleur à la douleur. […] La force de ma mère m’impressionnait chaque jour davantage. Toutes ses pensées allaient vers mon père. Elle se représentait à quel point cet homme devait être brisé. Dans son cœur, il n’y avait aucune place pour la rancune. Son mariage était brisé, mais aujourd’hui, il n’y avait plus que des parents unis dans la tragédie. Il n’y avait pas de coupable. Tout vint de la décision d’un adolescent qui se lança dans l’aventure de connaître cette personne dont le nom seul était tabou. Son père. C’est ainsi qu’un jour, alors que je revenais du travail à la maison, cette mère détruite me dit : “je veux que tu ailles en Espagne consoler ton père.” [p. 63]. Mais je savais ce qu’elle désirait : que je l’aide à surmonter ce coup tragique, le dernier châtiment du destin sur notre famille. [p. 67] »

Anne laisse donc entendre que ce serait pour empêcher son père de commettre l’irréparable –c’est-à-dire un suicide – que sa mère l’envoya « consoler [son] père » après la mort tragique de Léon-Marie. Mais cela est parfaitement impossible : jamais Léon Degrelle qui connut tant d’épouvantables épreuves ne se résolut à fuir dans le suicide. Sa foi catholique autant que sa force de caractère lui permirent toujours de surmonter l’adversité.

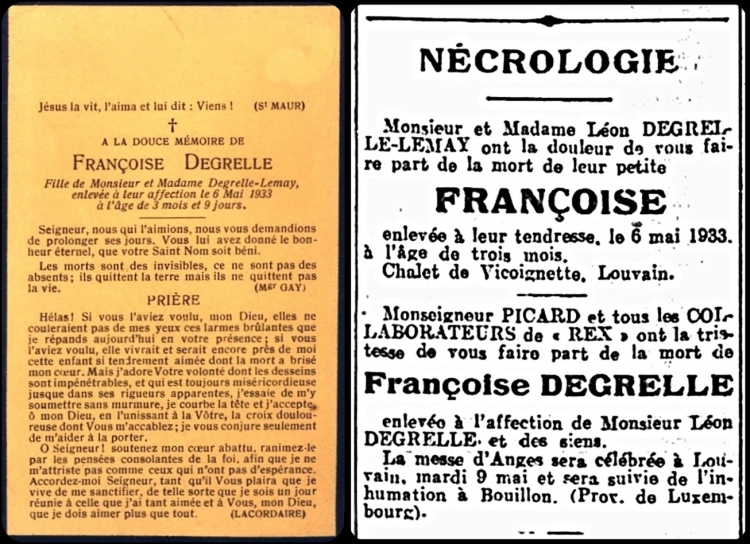

Souvenir mortuaire de la petite Françoise Degrelle (documentation © Jacques de Schutter) et annonce du décès publiée dans La Libre Belgique du 8 mai 1933 (un avis nécrologique identique fut publié dans Le Vingtième Siècle et La Nation belge).

Lorsque sa première fille, Françoise, mourut âgée d’à peine trois mois, le 6 mai 1933, la fermeté de ses convictions religieuses et la ferveur de son amour conjugal lui permirent de retrouver assurance et espérance en la vie : « Nous avons connu le fond de la souffrance, nous avons pleuré toutes nos larmes. Mais nous nous redressons aujourd’hui parce que nous croyons, parce que nous espérons [...]. » (Soirées, 19 mai 1933).

Et lorsque sa seconde fillette, Chantal, fut victime, en mai 1936, de l’accident quasi mortel lui brûlant gravement l’œsophage, Léon Degrelle la confia aux meilleurs médecins de Bruxelles et Paris, mais plaça aussi une égale confiance dans son ardente dévotion mariale, multipliant les pèlerinages, à Notre-Dame de Hal tout d’abord, à Lourdes ensuite, puis à Lisieux, effectuant à pied les cent cinquante-quatre kilomètres séparant Paris du Carmel de Sainte Thérèse (voir sur ce blog au 22 octobre 2019, la lettre de Léon Degrelle à sa fille Chantal, le 29 décembre 1974).

Tous les malheurs de sa vie furent toujours transcendés par la puissance de ses convictions. Les tortures subies dans les cachots français et l’angoisse quotidienne de la mort après son arrestation arbitraire en mai 1940 (ce blog au 30 avril 2017) furent supportées grâce à la prière et la récitation quotidienne du chapelet (La Guerre en prison, p. 152). On sait qu’il traversa également tous les périls du Front de l’Est protégé par sa foi inébranlable imposant un aumônier à la Légion et le libérant d’une excommunication imméritée (ce blog au 31 mars 2019).

Les périodes de profond désespoir ne manquèrent pas non plus en Espagne, et ce, dès son hospitalisation/incarcération à l’hôpital de San Sébastian : mis au secret le plus strict à partir de juin 1946, menacé d’expulsion et d’exécution, il s’évada de l’angoisse de son sort en composant l’émouvante complainte Je te bénis, ô belle mort, inspirée par les Poèmes mystiques de Sainte Thérèse d’Avila. Plus tard, contraint de vivre isolé, sans le moindre contact extérieur, c’est en se consacrant à l’écriture (La Cohue de 1940, La Campagne de Russie, La grande bagarre, Les Âmes qui brûlent…) et en effectuant, en 1951, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle qu’il échappera à la plus sévère dépression. C’est à la même époque qu’il s’imposera la procession des pénitents de la confrérie du Jesús del Gran Poder aux cérémonies de la Semaine Sainte de Séville (ce blog au 3 janvier 2023).

Léon-Marie, sur son scooter Lambretta 125LD, avec son immatriculation sévillane SE-51867, offert par son père pour lui faciliter le trajet Constantina-Séville. Il suivait en effet des cours préparatoires au baccalauréat espagnol dans la capitale provinciale éponyme et y logeait chez un ami de Léon Degrelle, José-María Cernuda, responsable local de la Phalange. « Ce samedi 22 février, vers 16h, en quittant la maison de son professeur particulier, il s’apprêtait à passer comme d’habitude le week-end chez son père à “La Carlina”. A quelques mètres de l’endroit où il habitait, il essaya d’éviter un tramway, mais la roue de sa moto se coinça quelques instants dans le rail. C’est alors qu’apparut un taxi : Léon-Marie freina brusquement, mais sans pouvoir éviter la terrible collision qui l’éjecta violemment. Il tomba sur le trottoir la tête en avant, ce qui lui brisa la nuque et les vertèbres cervicales, entraînant un coma profond et irréversible. Il n’eut le temps de se rendre compte de rien, tout s’étant passé en à peine un clin d’œil. C’est ainsi qu’il conserva sur le visage l’expression de son doux sourire juvénile qui l’accompagne pour l’éternité. » (José Luis Jerez Riesco, Degrelle en el exilio. 1945-1994, p. 246)

On le voit, si la vie ne lui a pas épargné les plus cruelles épreuves, jamais Léon Degrelle n’envisagea de chercher quelque issue dans le suicide, conception totalement étrangère à sa façon d’être et à ses convictions religieuses. Même lorsque la pire douleur le frappera avec la mort brutale de Léon-Marie, son fils unique, il n’envisagera pas d’en finir lui-même avec la vie. Quoi que laisse sous-entendre ici sa fille Anne prétendument envoyée à la rescousse par sa mère. Anne a raconté à plusieurs visiteurs –nous en fûmes nous-même le témoin absolument incrédule– que son père se serait alors enfermé durant une semaine dans son bureau avec son pistolet… Il est assez significatif qu’elle n’ose officialiser ce détail dans la publication de ses mémoires et préfère le sous-entendu laissé à l’appréciation du lecteur...

Nous pensons, quant à nous, que si jamais Léon Degrelle s’est enfermé dans une si longue solitude après la mort de son fils, épisode affreux qui le marqua à jamais, ce ne put l’être que pour s’abîmer dans la prière et la méditation. Il écrira d’ailleurs à sa fille aînée, Chantal, quelques mois plus tard : « De ce drame affreusement cruel, je ne me remettrai jamais. De ce jour-là, quelque chose fut détruit en moi pour toujours. » (21 décembre 1958). Un chagrin inconsolable donc, une détresse infinie, mais qui ne débouchera pas sur le suicide.

Il ne faut pourtant pas faire de Léon Degrelle une grenouille de bénitier vivant hors de son temps et étranger à toutes les idées qui l’agitent. C’est ainsi qu’à nouveau contraint à un strict et pénible isolement à cause de la tentative d’enlèvement par les barbouzes du général De Gaulle ainsi que d’une autre par des juifs d’Anvers (ce blog au 3 janvier 2023), il fut placé en résidence étroitement surveillée par la Sûreté espagnole au monastère bénédictin du Valle de los Caídos, d’août à octobre 1964 (il faut également rappeler qu’à l’approche de la prescription de sa condamnation à mort –le 31 décembre 1964–, les relations belgo-hispaniques s’étaient tendues à l’extrême).

Cette mise au secret dans un couvent dont il partagea tous les aspects de la vie austère rythmée par les offices, les prières, les travaux, les repas... fut excessivement mal vécue, comme on peut le constater dans le journal intime que Léon Degrelle tint à cette occasion : « Longtemps, la vie monacale m’avait attiré. J’ai eu la sensation physique de tomber dans un gouffre. Ce n’est pas ça. Ça ne va pas. Si j’avais eu la vocation, hier, je l’eusse perdue. […] Bien sûr, j’aime Dieu et, plus que beaucoup d’autres, j’ai besoin qu’Il ait pitié de mes misères… […] Mais cette lamentation mettant fin au seul instant de détente du jour me peignit d’ombre la sensibilité jusqu’à la nuit… […] Pauvre ! Mais j’ai vécu moi aussi, ici, la même nuit atroce, le cœur mis en pièces, prêt à me jeter dans le vide, ne résistant à l’appel harcelant du suicide que pour ne pas faire plus de peine encore…[…] et ici, de nouveau, ma volonté de survivre, de gagner, passe sa vie impérieuse à la douceur secrète de mon rêve… »

On le voit, en ce moment difficultueux de sa vie, Léon Degrelle ne condamne pas le suicide par des scrupules religieux, mais par l’amour fou qui l’anime pour sa bien-aimée Jeanne qui pourrait sombrer dans la plus douloureuse affliction ! Encore qu'on pourrait aussi reconnaître là sa pratique constante des vertus de foi, d'espérance et de charité pour guider sa vie et refuser toute pratique brisant cette relation à Dieu qui inspire ses rapports aux autres.

Pendant sa mise au secret au Valle de los Caídos (du 6 août au 22 octobre 1964), Léon Degrelle tint un journal intime où il s’adresse à la femme tendrement aimée. Sans doute le premier témoignage de son amour infini pour Jeanne Brevet, qui l’animera jusqu’à son dernier souffle (ce blog au 17 janvier 2016) :

« Hier, pour toutes sortes de motifs, j’étais à bout d’espoir. Il est revenu, et la paix avec lui, et une grande douceur quand un policier, me rapportant de Madrid quelques affaires, avec mon trousseau de clefs, m’a dit tout naturellement : “Oui, je suis passé le chercher chez cette dame”. Cette dame ! Cette dame, c’est toi ! Penser que cet homme t’avait vue, vivante, t’avait eue devant lui un instant m’a donné une émotion indicible. Tu vivais donc ! Tu vis donc ! L’être auquel mon imagination essaie de s’accrocher sans jamais l’atteindre existe, existe malgré tout, malgré ces obstacles déchirants jetés entre nos deux corps ! Et puis, l’instant d’après, regardant un journal flamand, je tombe sur ta photo, à côté des deux petites et de moi. Moi, qui n’ai jamais pu avoir une photo de toi, il m’a fallu la détresse qui m’accable aujourd’hui pour que, par un hasard insensé, elle m’arrive. Que cette photo ait atteint ce journal ! que ce journal m’ait atteint, dans ce bled et dans cette cellule où je suis coupé de tout. Et elle est là. Et je déplie à chaque instant ce gros journal pour te retrouver, caresser de mes yeux la ligne de ton corps, la masse de tes cheveux épais. »

La photo publiée par un « journal flamand » est probablement celle-ci, prise à l’été 1964 lors d’une excursion à Tolède. Elle fut publiée pour illustrer un article prouvant la présence du proscrit en Espagne où il aurait « suborné » la femme d’un journaliste français, Jeanne Brevet, épouse Henry Charbonneau (documentation © Jacques de Schutter).

En réalité, il ne fut pas question pour Marie-Paule Lemay d’envoyer sa fille Anne auprès de son père afin qu’elle l’empêche de commettre l’irréparable, mais bien plutôt pour profiter de son état de détresse après la mort de son fils pour obtenir le divorce que sa famille lui imposait de réclamer depuis des mois. Anne ne peut d’ailleurs qu’en convenir : « Mais j’avais à accomplir une mission très difficile avant de rentrer à Paris. Ma mère m’avait donné les papiers du divorce que mon père devait signer. Je n’étais rien de plus qu’une simple intermédiaire pour transmettre le désir de ma mère et, surtout, de la famille Lemay qui voulait la protéger de toute manœuvre de son mari pour lui soutirer quelque avantage économique de son mariage sous le régime de la communauté des biens. Elle avait déjà suffisamment souffert du simple fait d’appartenir à sa famille politique. Il me regarda avec surprise, mais accepta de les signer tous. Pour moi, ces papiers n’avaient aucune signification puisqu’aucun des deux n’avait l’intention de partager sa vie avec qui que ce soit. Il ne s’agissait que d’une simple formalité pour achever de clarifier les choses entre eux. » (pp. 71-72).

Loin de craindre pour la vie de son ex-mari et de s’apitoyer sur son sort, Marie-Paule Lemay lui imputera tout de go la mort de son fils Léon-Marie et lui fera envoyer ses exigences par son avocat.

Loin de se refugier avec son révolver dans son bureau pour un suicide, Léon Degrelle répondra immédiatement et avec pugnacité à l’avocat Jean Thévenet, le surlendemain de l’enterrement de Léon-Marie, le 25 février 1958 : « Malgré la douleur où me plonge la mort de mon fils, je me dois de répondre à la note dactylographiée que vous m’avez communiquée, au nom de votre cliente Marie-Paule Lemay. Celle-ci déclarant qu’elle n’a plus rien de commun avec moi, que porter mon nom lui est désagrément constant et qu’elle désire divorcer, je ne vois pas comment je pourrais m’opposer à la réalisation de son désir. Qu’elle fasse donc ce que bon lui semble, je ne veux pas participer à cette opération, mais je l’admets puisqu’elle est inéluctable.[…] Mais, si c’est possible, je préfère être tenu à l’écart de toutes ces opérations que, chrétien, je réprouve. »

Léon Degrelle s'en tiendra d’ailleurs à cette ligne de conduite puisqu’il n’épousera devant Dieu son aimée, Jeanne Brevet avec qui il partage désormais sa vie, que cinq mois après le décès de Marie-Paule, le jour de son 78e anniversaire, le 15 juin 1984.

Jeanne Brevet et deux de ses filles, lors du voyage à Tolède effectué avec Léon Degrelle dont elle partage la vie depuis quelque deux ans, peu avant sa longue mise au secret au couvent du Valle de los Caídos, en août 1964 (documentation © Jacques de Schutter).

Anne peut-elle avoir ignoré ces détails ? Certainement pas. D’autant plus qu’ils se trouvent relatés en long et en large dans l’impressionnante biographie « Léon Degrelle en exil » de José Luis Jerez Riesco (ce blog aux 28 mai 2016 et 3 janvier 2023), en commençant par la précision définitive : « Marie-Paule Lemay, son épouse, lorsqu’elle reçut la nouvelle du tragique accident et de la mort de son fils, sombra dans l’abattement et le désespoir, et, les nerfs à fleur de peau, dévastée par le chagrin et hantée par cette tragédie, écrivit, le 4 mars 1958, une lettre à Anne-Marie Degrelle, la sœur religieuse de son mari, Léon Degrelle, en ces termes : “Je l’accuse de m’avoir pris mon enfant et lui impute la responsabilité totale de sa mort”. Cet accident tragique fut le prétexte avancé pour demander le divorce, des instructions en ce sens ayant déjà été données à son avocat Thévenet. » (p. 251)

Mais Anne ira encore plus loin dans sa fiction du divorce-formalité, laissant même entendre la possibilité d’une improbable réconciliation… Ce sera, pour elle, l’occasion de revenir sur les sources (toujours suspectes) des revenus de Léon Degrelle et son prétendu désir irrépressible de profiter de la fortune des Lemay.

L’occasion aussi pour Anne de plaindre sa mère si naïve ainsi que sa famille de prédilection, les Lemay, qui aurait perdu la moitié de son immense fortune à cause de son père (mais que la famille Degrelle, quant à elle, ait le plus souvent perdu la vie dans cette aventure, cela fait probablement partie des difficultés d’Anne à « juger impartialement ») !…

« Mais derrière cette froideur, une petite flamme brûlerait encore dans son cœur pour franchir ce pas. Du moins, je le suppose… C’est ainsi qu’elle décida, à l’été 1961, de voyager à Madrid. Mon père l’y attendait pour se rendre ensuite à Constantina. Et ils arrivèrent à La Carlina. J’étais heureuse de les attendre, quoique un peu sceptique sur l’issue de cette rencontre.

Pendant tout le séjour de ma mère, mon père se comporta en hôte parfait, exerçant son puissant magnétisme de conquistador. […] Il organisa en quelques jours un voyage à Majorque, bénéficiant de la maison d’amis belges qui vivaient là-bas [la villa de l’ancien SS-Hauptsturmführer Jean Vermeire, à Palma de Majorque : ce blog au 11 mai 2020]. Qu’allait-il se passer entre eux ? Elle, revenant trente ans plus tard, à nouveau aux anges, pleine d’espoir et assoiffée d’amour et de relations sincères. Quant à lui –comme il m’est difficile de juger impartialement–, il voulait l’éblouir, lui offrir une vie de luxe. Mais moi, je connaissais sa véritable situation et je savais qu’il ne pourrait jamais lui offrir cela. Et cela me fit souffrir. Mais je ne me trompais pas. Il ne s’était pas passé un mois depuis leur rencontre que son mari lui écrivait pour lui demander une énorme somme d’argent, destinée à lui acheter un hôtel particulier sur la Place d’Orient même, à Madrid !

D’un seul coup, les yeux de ma pauvre maman se sont ouverts ! Il persistait à rêver d’une vie grandiose où son étoile continuerait de briller. Et pour cela, il lui fallait oublier les problèmes matériels. Même si la famille Lemay avait perdu quelque 50 % de sa fortune à cause de son adhésion au rexisme, il lui restait quelque chose. Et mon père pensait se sauver dans cette nouvelle entente avec cette Femme (qui mérite la majuscule), mère de ses cinq enfants, qui passa cinq longues années de sa vie en prison, presque un enfer, dans ce pays mesquin qui s’appelle la Belgique. » (pp. 97-98)

A l’été 1961, Léon Degrelle reçut son ex-épouse à La Carlina (à gauche, photo prise à l’endroit préféré d’Anne, la fontaine « Angulus ridet », ce blog au 23 octobre 2022, en compagnie de ses parents ; à droite, la petite sœur Marie-Christine s’est jointe au groupe ; documentation © Jacques de Schutter) : il « se comporta en hôte parfait » envers celle qui était « assoiffée d’amour et de relations sincères ». Mais lui, ne « pensait qu’à se sauver » et à « oublier les problèmes matériels » en escroquant les « quelque 50 % restant de la fortune de la famille Lemay » : « il ne s’était pas passé un mois depuis leur rencontre que son mari lui écrivait pour lui demander une énorme somme d’argent » (notons qu’Anne Degrelle-Lemay ne dit pas « mon père », mais parle du « mari » de sa mère !).

Sauf que la rupture était consommée, la séparation définitive : mais, pour Anne, la gentillesse, les égards, la galanterie, voire des marques d’affection envers la mère de ses enfants doivent nécessairement cacher de sordides intérêts matériels. On a pourtant pu lire ci-avant que la demande de divorce de sa mère répondait en fait à la préoccupation obsessionnelle de la famille Lemay de rendre inaccessible sa fortune à Léon Degrelle !

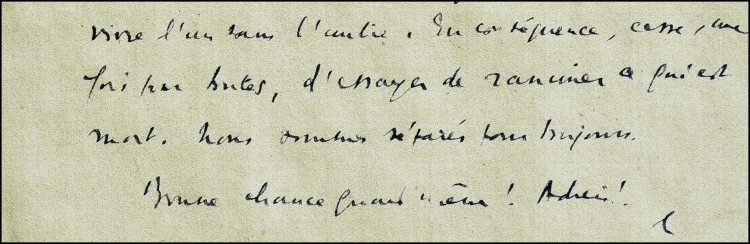

Ci-dessous, une lettre de Léon Degrelle à Marie-Paule, datée du 12 août 1958 (six mois donc après la mort de Léon-Marie), confirmant la séparation définitive et inconditionnelle qu’elle (et sa famille) avait réclamée à cor et à cri depuis des années.

« Cesse, une fois pour toutes, d’essayer de ranimer ce qui est mort. Nous sommes séparés pour toujours. » (documentation © Jacques de Schutter).

À suivre