L'éditeur qui tomba à pic chez Léon Degrelle

Constant Bourquin et le Cheval ailé

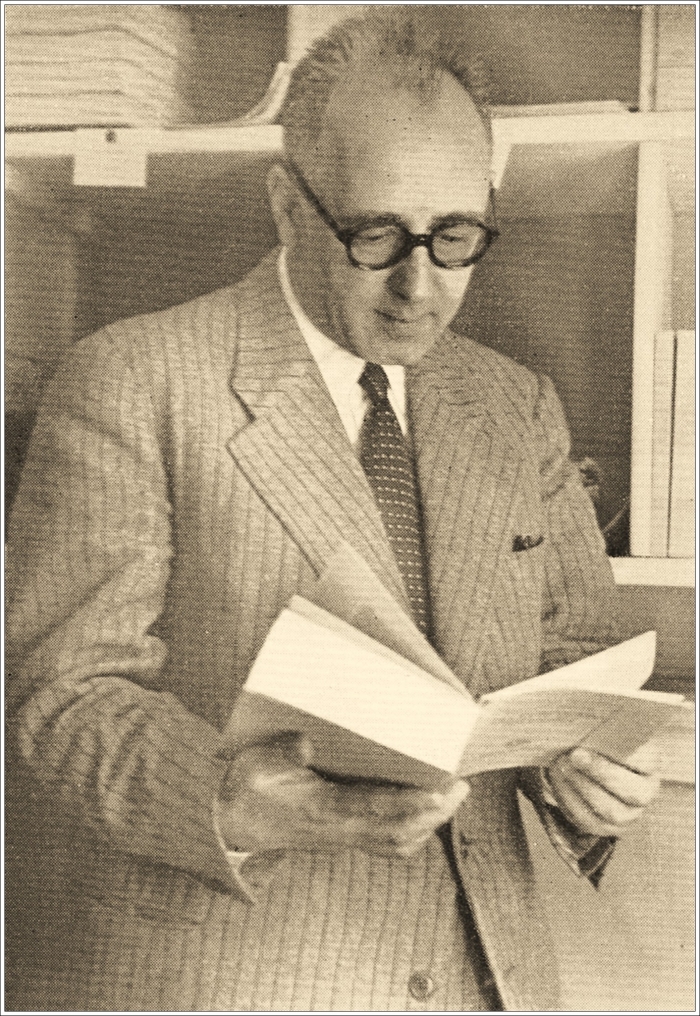

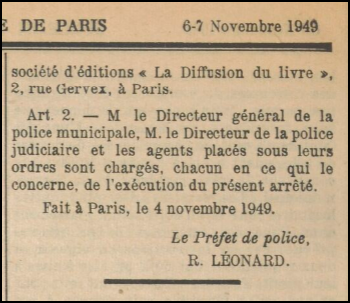

Constant Bourquin, en 1946, dans la resserre de sa nouvelle maison d'éditions À l'Enseigne du Cheval ailé.

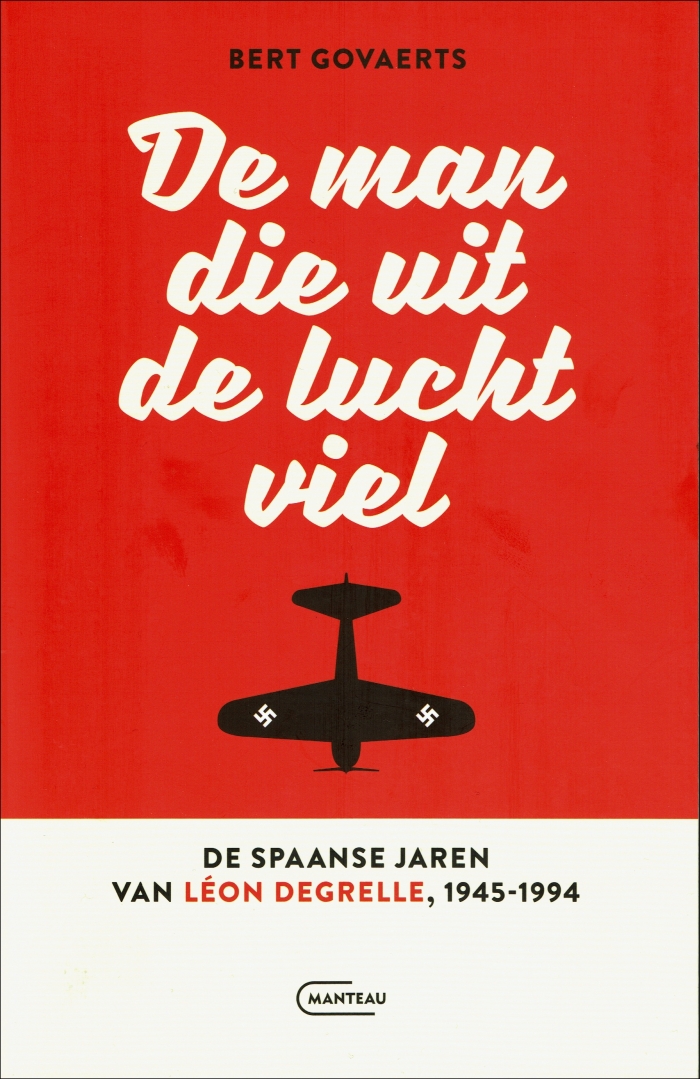

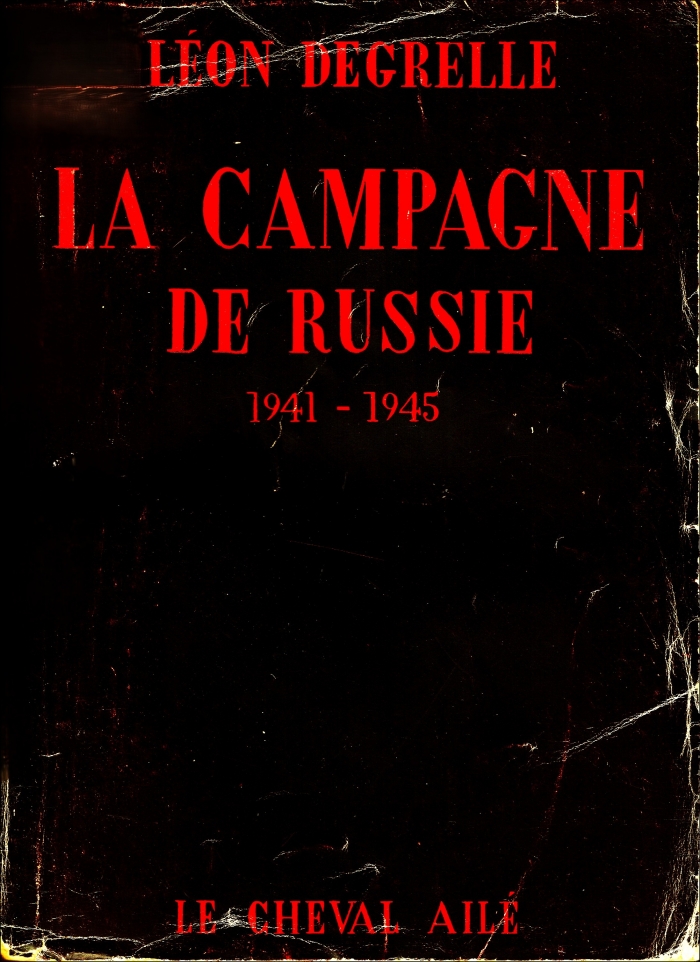

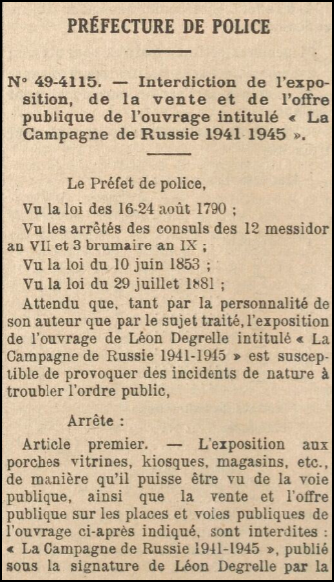

Dans sa récente biographie de Léon Degrelle consacrée à ses années d'exil en Espagne (L'homme qui tomba du ciel, Les années espagnoles de Léon Degrelle, 1945-1994), Bert Govaerts s'est attaché à la publication des souvenirs de guerre racontés dans La Campagne de Russie. Discréditant les prétentions psychanalytiques de Jonathan Littel, romancier scatologique –accumulant néanmoins des prix littéraires récompensant le sale, le laid, l'obscène–, Govaerts s'est plus judicieusement intéressé à la genèse de cette chronique historique ainsi qu'à son accueil par la presse et les autorités belges (ce blog au 12 octobre 2025). Mais il s'est aussi intéressé aux éditeurs de celui qui fut déchu du droit de publier en vertu du « tristement célèbre article 123 sexies du code pénal » (p. 46), ce qui nous vaut encore de nouvelles découvertes...

Dans sa récente biographie de Léon Degrelle consacrée à ses années d'exil en Espagne (L'homme qui tomba du ciel, Les années espagnoles de Léon Degrelle, 1945-1994), Bert Govaerts s'est attaché à la publication des souvenirs de guerre racontés dans La Campagne de Russie. Discréditant les prétentions psychanalytiques de Jonathan Littel, romancier scatologique –accumulant néanmoins des prix littéraires récompensant le sale, le laid, l'obscène–, Govaerts s'est plus judicieusement intéressé à la genèse de cette chronique historique ainsi qu'à son accueil par la presse et les autorités belges (ce blog au 12 octobre 2025). Mais il s'est aussi intéressé aux éditeurs de celui qui fut déchu du droit de publier en vertu du « tristement célèbre article 123 sexies du code pénal » (p. 46), ce qui nous vaut encore de nouvelles découvertes...

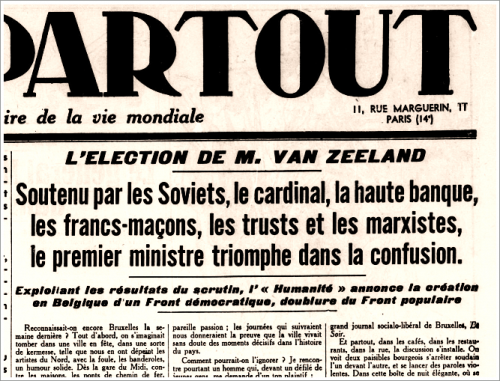

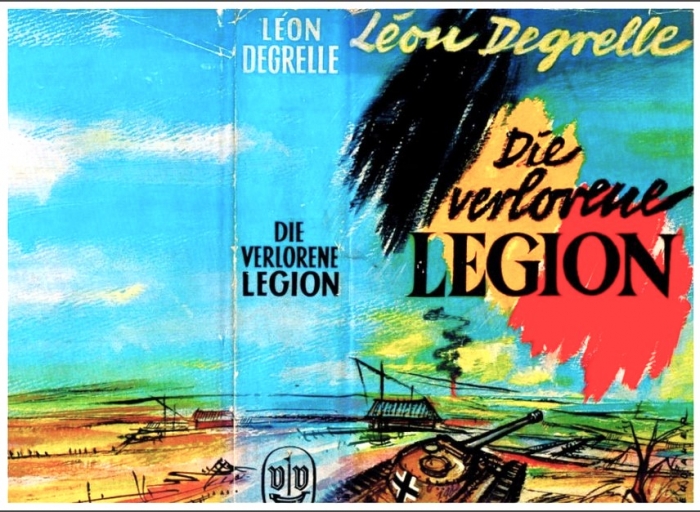

La publication de l'édition allemande, Die verlorene Legion, en 1952 par les éditions catholiques Veritas de Stuttgart, suscitèrent également l'émoi. Mais Paul Van Zeeland (ce blog aux 6 mai 2016 et 14 avril 2017), alors ministre belge des Affaires étrangères, préféra éteindre toute réaction, non pour défendre la liberté d'expression, mais par souci de discrétion, malgré qu' « un groupe d'avocats eût investigué toutes les possibilités de la loi allemande » et qu'il « y avait sûrement une entourloupe juridique à trouver quelque part ». Il préféra donc répondre à son ambassadeur à Bonn, le baron Hervé De Gruben : « à l'heure actuelle, l'émotion semble retombée en Belgique. Il ne m'apparaît pas opportun [...] de recourir prématurément à cette possibilité. » (p. 68 et note 85).

Jaquette de couverture de l'édition allemande (« La Légion perdue », 1952, Veritas Verlag) de La Campagne de Russie dessinée par l'architecte et peintre expressionniste Friedrich Neubauer (1912-2004).

Dans l'immédiat après-guerre, en punition de son adhésion au parti national-socialiste et de sa réception, en 1940, de la charge de Reichsbaumeister (« maître d’œuvre du Reich », titre des architectes officiellement chargés de l'embellissement des villes allemandes), il fut empêché d'exercer son métier pendant plusieurs années, jusqu'à ce que n'oblige à lever cette interdiction l'urgence de la reconstruction de Nuremberg, sa ville natale qui était aussi celle de Hans Sachs et d'Albrecht Dürer, cité médiévale anéantie par les bombardements « stratégiques » anglo-américains pour avoir été Stadt der Reichsparteitage, « Ville des Congrès du Parti du Reich ».

C'est pendant cette période de proscription qu'il s'adonna au dessin de presse, de mode, de mobilier, etc., et, pour mettre du beurre dans les épinards, qu'il se fit aussi dessinateur d'ex-libris, de cartes de vœux ou de couvertures de livres. Il collabora ainsi occasionnellement avec les éditions Veritas de Stuttgart, ville où il obtint son diplôme d'architecte en 1937 (un catalogue de son œuvre a été publié par sa nièce Claudia Schweizer, –Friedrich Neubauer, Werkverzeichnis, Seubert Verlag, 2017–, qui a également ouvert un petit musée dans l'ancien atelier de son oncle, 5 Lorenzer Strasse à Nuremberg).

Bert Govaerts signale (p. 262, n. 84) qu'en fin d'ouvrage, l'éditeur Veritas Verlag annonçait la publication des mémoires de Pierre Laval ainsi que de Dino Alfieri, l'ancien ambassadeur de Mussolini en Allemagne (ce blog au 12 mai 2016) : ces livres n'ont cependant jamais vu le jour.

Le travail de détective effectué par Bert Govaerts concernant La Campagne de Russie s'est encore intéressé à la personne de l'éditeur et là aussi, des investigations complémentaires seront nécessaires : « Derrière cette édition se cache également une astucieuse créativité fiscale et administrative. Le copyright appartient à l'Agence Littéraire Générale, dont l'adresse est Rue Grotius 9 à Tanger, une ville qui, à ce moment, constitue une zone sous administration internationale. Ironie de l'histoire, la police se trouve sous la supervision d'un Belge. Le consul belge à Tanger essaie de comprendre comment l'affaire fonctionne. Le véritable éditeur est un Suisse, Constant Bourquin, qui dirige les éditions Le Cheval Ailé. Il a habité à Paris jusqu'en 1937, mais a été expulsé, en laissant derrière lui une série de fraudes et faillites. En Suisse également où il s'était spécialisé, à partir de 1944, dans l'édition des mémoires de collaborateurs, le sol était devenu trop brûlant sous ses pieds. Il habite maintenant en Espagne, mais, pour des raisons fiscales, opère depuis Tanger. Il a noué des liens d'amitié avec Ramón Serrano Suñer, ancien ministre des Affaires étrangères et beau-frère de Franco. Bourquin a également édité les mémoires de Suñer lui-même. En d'autres termes, le réseau à de nouveau fonctionné en faveur de Léon. » (p. 47).

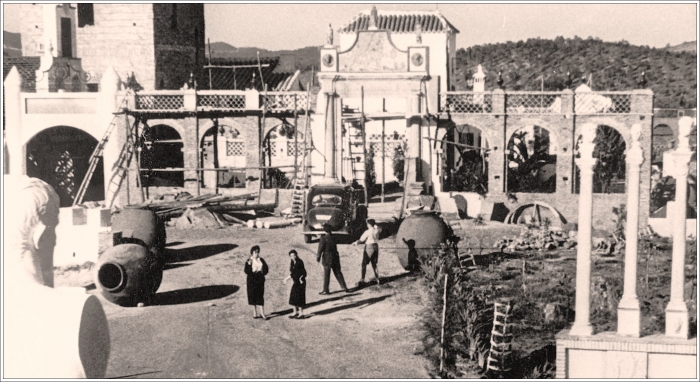

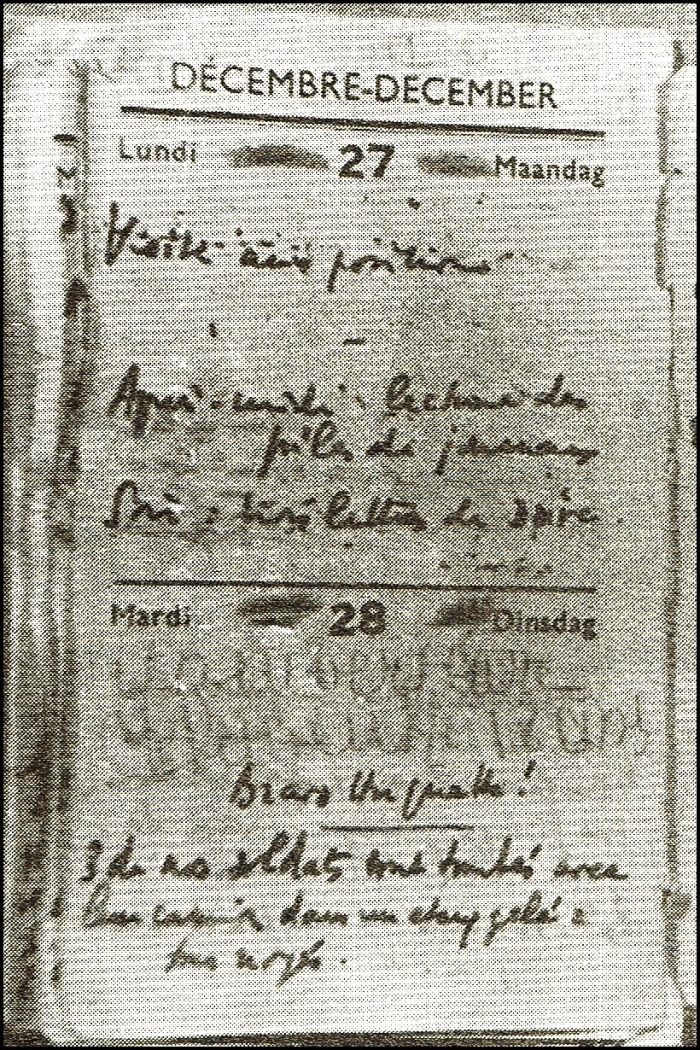

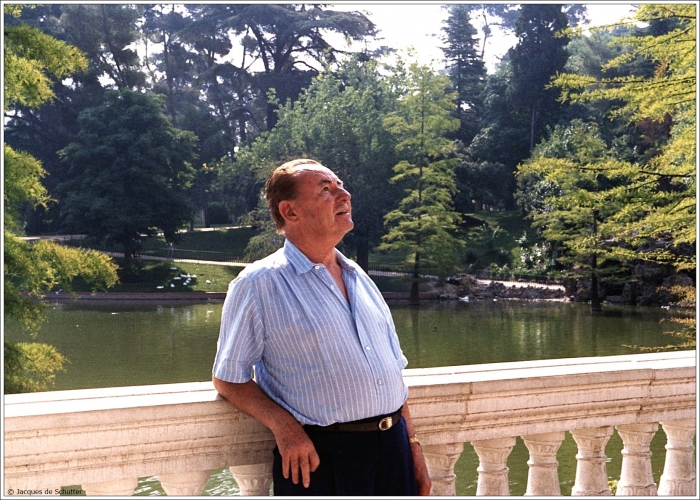

Après la publication tintamarresque de La Campagne de Russie, Léon Degrelle reçut, en 1950 dans sa propriété de Lora del Rio (ce blog au 12 mai 2025), Constant Bourquin et son épouse pour quelques jours de discussions passionnantes et de vacances gourmandes où l’œnophile genevois, qui s'était installé depuis peu à Séville, poursuivit son initiation aux vins capiteux de la Rioja et aux Xérès andalous).

Mais si réseau il y eut en Espagne pour faciliter quelque publication, c'est davantage en faveur de Serrano Suñer qu'il dut fonctionner puisque l'éditeur suisse ne put sans doute rencontrer ce dernier que par l'intermédiaire de Léon Degrelle qui s'en était fait un ami dès son voyage sur les hauts lieux de la guerre civile espagnole en février 1939 (ce blog, entre autres, au 1er septembre 2024).

Et ce n'est guère rendre justice à Constant Bourquin (1900-1974), journaliste aux fermes convictions, fin connaisseur de la littérature, moraliste désenchanté, pionnier du tennis de table, éditeur original autant qu’œnophile enthousiaste et apprécié, que de le présenter comme une espèce d'escroc apatride (l'autosatisfait « historien » Frédéric Saenen, à l'ignorance triomphale (ce blog au 28 février 2025), en fait plutôt une espèce de fantôme fuyant : « Nous trouvons très peu d'informations concernant Constant Bourquin, dont on ignore même les années de naissance et de décès. [...] Sa trace se perd après la faillite du Cheval ailé en 1949 », p. 246).

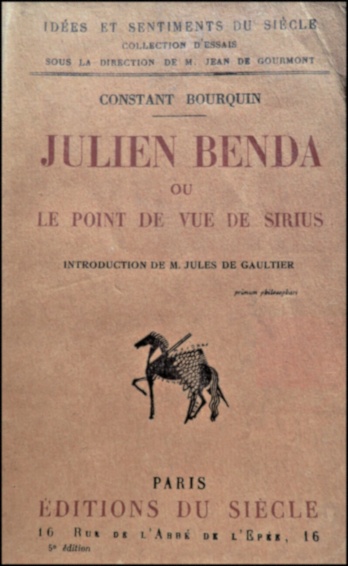

Commençons donc par reproduire les éléments de sa vie que Constant Bourquin tint à fournir au lecteur de son Almanach du Cheval ailé, 1947 (cité p. 328 par le peu scrupuleux Saenen qui semble ne l'avoir jamais consulté et ne le connaître que par « ouï-lire ») : « Né à Presinge, près de Genève, en 1900, à quelques pas de la frontière franco-suisse. Doit-il à cette particularité d'avoir été sa vie durant le plus français, peut-être, des écrivains suisses ? Se destinait à une carrière de philosophe. A publié de nombreux essais qui témoignent de son attachement à ce qu'il appelle, après Renan, le point de vue de Sirius. Considère actuellement l'édition comme un prolongement de ce qu'eût pu être son activité littéraire. A de nombreux ouvrages en chantier, qu'il terminera quand son métier lui donnera des loisirs. » (p. 168).

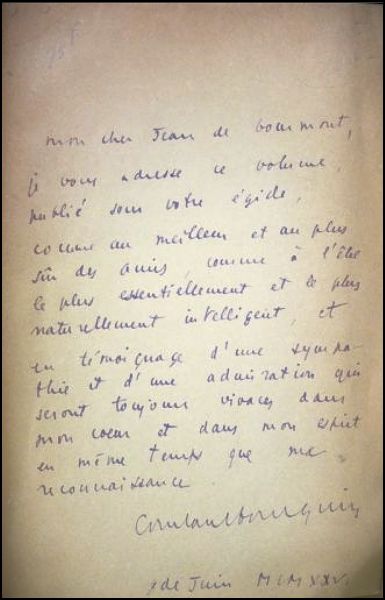

Monté à Paris en 1922, Constant Bourquin prend rapidement la direction des Éditions du Siècle dont l'emblème –préfigurant le Cheval ailé des éditions d'après-guerre– représentait un cheval aux ailes baissées, avec la devise Majores pennas nido (« Des ailes plus grandes que le nid », citation des Épîtres d'Horace, suggérant l'effort vers l'excellence). Elles publiaient des ouvrages de critique littéraire à tirage limité sur papier de luxe, tels L'idée du bien chez Tolstoï et Nietzsche, Renan et ses critiques ou M. Bainville contre l'histoire de France. Bourquin lui-même publia en 1925 Julien Benda ou le point de vue de Sirius (ici, à droite, dans l'exemplaire « hors commerce sur pur fil », disponible auprès d'Édition-Originale, la dédicace à Jean de Gourmont, frère du poète et romancier Remy de Gourmont dont il magnifia l’œuvre. Jean de Gourmont dirigeait la collection « Idées et sentiments du siècle » des éditions de Constant Bourquin).

Constant Bourquin admirait aussi les romans de son compatriote C.F. Ramuz (l'écrivain n'aimait pas son prénom Charles Ferdinand et choisit de n'en conserver que les initiales). C'est d'ailleurs par son activité de zélateur du romancier suisse que le jeune Bourquin se fit remarquer, en avril 1923, par le caustique Paul Léautaud : « Je passe sur la conférence que nous fit, après le thé, solennellement présenté à l’assistance [...], un M. Constant Bourquin, sur un romancier suisse, M. Ramuz, que le bonheur doit remplir d’avoir été “célébré” ainsi, et sur des lectures du même que nous firent des dames éminentes en ridicule par leurs toilettes, leurs manières et leur débit. » (« Un Salon littéraire », sous le pseudonyme de Maurice Boissard, in Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 28 avril 1923, p. 6 ; cette anecdote « bourquino-ramuzienne » a été supprimée de la reprise en volume de ses chroniques (Passe-temps, Mercure de France, 1928, 1964, 1987) par Paul Léautaud, probablement parce qu'entre-temps Ramuz fut reconnu comme le plus important romancier suisse). En 1926, les Éditions du Siècle de Bourquin publiaient un « Cahier de témoignages » Pour ou contre C.F. Ramuz.

Au début des années 1930, Les Éditions du Siècle renaissent de la faillite qu'elles connurent en 1926 (voir ci-après), publiant Mary Webb, Charlotte Brontë ou Virginia Woolf dans une collection « Les Maîtres étrangers » qui sera reprise par Fernand Sorlot et les Nouvelles Éditions Latines peu avant-guerre.

Constant Bourquin, quant à lui, revenu en Suisse, s'engagera dans le journalisme (Journal de Genève, Nouvelle Revue romande, L'Événement,...) et animera une chronique gastronomique à Radio-Genève (Les recettes d'Ali Babali). Il lance surtout en mars 1941 avec quelques amis les Éditions du Milieu du Monde affichant le même emblème du cheval à la devise horacienne. Il y publie son « Discours aux nations suisses », La Terre est ronde, ainsi que son « Discours aux hommes de ma génération », Fin d'un monde, où il affirme ses convictions politiques, dénonçant les dérives et la faillite des régimes démocratiques (à noter que ce dernier ouvrage est repris dans une « Collection du Cheval ailé », qui donnera son nom aux éditions qui publieront Léon Degrelle en 1949). Les Éditions du Milieu du Monde éditeront aussi jusque dans les années 1950 les livres de l'historien iconoclaste Henri Guillemin qui y dirigeait par ailleurs depuis 1943 la « Collection classique ». Constant Bourquin publiera encore en 1951 un recueil de maximes et pensées, Passeport pour l'au-delà, chez son ami éditeur et banquier genevois Pierre Caillier.

Lorsqu'en 1944, la direction des Éditions du Milieu du Monde décidera, le vent ayant tourné, de publier des récits de résistants contre l'avis de son directeur littéraire Constant Bourquin, celui-ci démissionnera aussitôt, dénonçant ce qu'il considérait comme un lâche opportunisme. Ce sera alors l'occasion pour le Cheval ailé d'ouvrir enfin ses ailes...

N'évoquant nulle fraude, Pierre Péan, biographe du banquier François Genoud (1915-1996, ami de Bourquin qui fut le parrain de sa fille), précisera : « Constant Bourquin a toujours eu beaucoup de mal à compter et à bien gérer sa maison d'édition. On le sent plus à l'aise dans le choix de photos destinées à un album d'art ou dans celui de bons vins que dans la lecture de registres comptables. » (L'Extrémiste, p. 162).

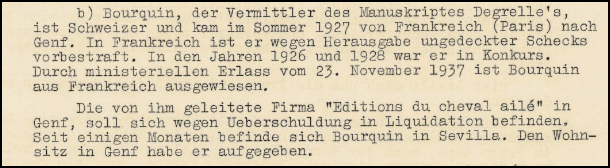

Extrait du procès-verbal de la Séance du Conseil fédéral suisse du 9 juin 1950 concernant l'interdiction de La Cohue de 1940 de Léon Degrelle : « Bourquin, l'intermédiaire du manuscrit de Degrelle, est Suisse et est venu à l'été 1927 de France (Paris) à Genève. En France, il a été condamné pour émission de chèques sans provision. Dans les années 1926 et 1928, il a été en faillite. Par décret ministériel du 23 novembre 1937, Bourquin a été expulsé de France. La société qu'il dirige, “Éditions du cheval ailé”, à Genève, serait en liquidation pour cause de surendettement. Depuis quelques mois, Bourquin se trouve à Séville. Il a renoncé à sa résidence de Genève. »

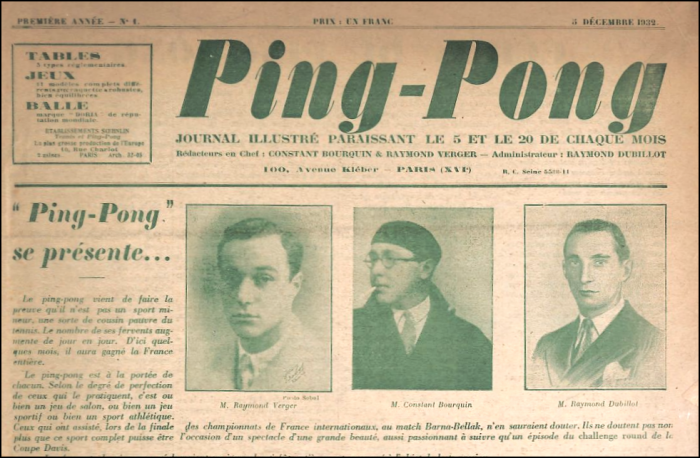

Les allégations de Bert Govaerts proviennent d'un procès-verbal de la Séance du Conseil fédéral suisse du 9 juin 1950 (dont il donne la précieuse référence p. 262, n. 71) rapportant que Constant Bourquin avait été condamné en France pour avoir émis des chèques sans provision et avoir été mis en faillite à deux reprises, en 1926, –Éditions du Siècle–, et en 1928, –Bourquin-Six, les grands spécialistes du ping-pong. Passionné de tennis de table, Constant Bourquin avait fondé cette entreprise d'articles de sport avec son frère Alfred. Revenu en France en 1932, il assumera la fonction de corédacteur en chef, puis de directeur de la revue Ping-Pong, qui deviendra naturellement l'organe officiel de la Fédération Française de Tennis de Table).

Georges Simenon tint à recevoir Constant Bourquin et ses pongistes, de retour d'une compétition à Nantes, dans sa propriété de La Richardière, près de La Rochelle.

C'est après force libations (il est question de « quelques bouteilles d'un champagne nature tel qu'on n'en trouve pas dans le commerce, un Pouilly fumé dont l'inventeur du commissaire Maigret fait son ordinaire, [...] un Armagnac cinquantenaire ») qu'il lui dédicaça cette photo : « Oui, mon cher Bourquin, môa aussi, je joue au ping-pong, mais moi, j'avoue que je joue mal. Georges Simenon 1933 » (in Ping-Pong, 5 mai 1933, p. 3).

Mais s'agissait-il pour autant de faillites frauduleuses ? Rien n'est moins sûr car nous avons le témoignage de Paul Léautaud (s'intéressant maintenant aux affaires de Bourquin après avoir moqué son intérêt pour Ramuz, car il était devenu l'éditeur de son ami Jean de Gourmont) : il évoque dans ses carnets une possibilité de concordat que le Tribunal de Commerce devait encore examiner le 21 octobre 1927 pour sortir de la faillite de 1926 (Journal littéraire I, Mercure de France, 1986, p. 2059). Les Éditions du Siècle reprirent donc quelque activité (voir ci-avant), avant d'être récupérées par les Nouvelles Éditions Latines en 1935.

Les faillites de Constant Bourquin dans la presse parisienne : au-dessus, Le Petit Parisien du 13 décembre 1926 ; en dessous, Le Temps du 26 novembre 1928.

La Bibliothèque de Genève, quant à elle, présente Constant Bourquin comme un « Collaborateur de “la Suisse libérale”, organe du parti libéral neuchâtelois » qui « s'illustre par ses positions francophiles radicales et sa germanophobie ; à partir de 1940, il est un défenseur du régime de Vichy ».

Ajoutons qu'en 1921 déjà, le jeune Constant Bourquin donnait des articles à la Revue romande, périodique littéraire fondé en 1917 à l'intention des soldats étrangers internés dans les sanatoriums suisses, à laquelle collaborait également Ramuz. Proche de son rédacteur en chef Jules-Ernest Gross qui la transforma en 1922 en Nouvelle Revue romande d'inspiration nettement maurrassienne, Bourquin y écrivit encore entre 1937 et 1945 –en même temps que le président de l'Union nationale (de tendance fasciste), Georges Oltramare (ce blog au 12 mai 2016)– d'autant plus volontiers qu'il pouvait y célébrer la « vraie culture » latine et française et qu'il y puisa également les éléments de son hostilité à l'influence juive dont témoigneront sans faux-fuyant ses Discours de 1941 (voir ci-avant). Pour son rédacteur en chef, Jules-Ernest Gross, la Nouvelle Revue romande professait un antijudaïsme d'inspiration chrétienne se déclarant à l'opposé de l'antisémitisme pangermanique « détruisant l'universalité chrétienne » (Éditorial, n° 68, 1932). Les articles attaquant les Juifs disparaîtront néanmoins de la revue pendant la guerre.

Lorsqu'il fonde, en 1944, la maison d'édition « À l'enseigne du Cheval ailé », Constant Bourquin s'associe à l'homme d'affaires François Genoud (ce blog au 3 janvier 2023), détenteur des droits d'auteur d'Adolf Hitler, de Josef Goebbels et de Martin Bormann (une première édition du Journal du ministre de la Propagande du Reich fut ainsi publiée par Bourquin en 1949), qui le met en contact avec Jean Jardin (1904-1976), premier conseiller de l'ambassade de France en Suisse, intime de l'ambassadeur, l'écrivain Paul Morand (qui sera le parrain de son fils cadet).

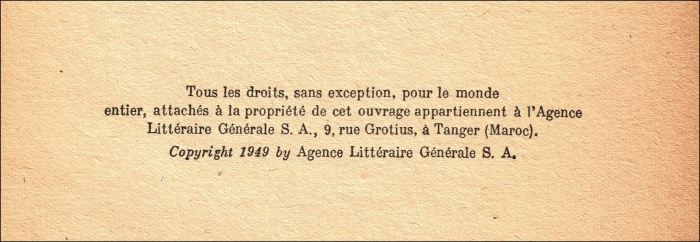

Le cheval aux ailes ouvertes, choisi comme emblème par Constant Bourquin pour sa nouvelle maison d'édition, a été dessiné par le peintre suisse Paul Monnier (1907-1982), qui sera l'illustrateur attitré des ouvrages du Cheval ailé.

Pégase, le fabuleux coursier de Zeus sur l'Olympe, après avoir servi Bellérophon dans ses exploits, notamment contre la Chimère et les Amazones, retourna auprès du roi des dieux qui le transforma en constellation stellaire, source de renommée et d'inspiration pour les poètes.

Peut-être l'éditeur suisse le choisit-il, avec sa devise latine Ut fata trahunt (« Au gré du destin », réminiscence de Virgile), pour illustrer sa volonté de permettre aux victimes de l'adversité de publier leur vérité, malgré l'ostracisme qui les frappait. Mais plus probablement aussi pour marquer le renouveau de sa maison Les Éditions du Siècle, –au cheval doté également d'ailes, mais au repos–, qui publiait magnifiquement les analyses littéraires les plus pointues et qui vole désormais au secours des proscrits de l'Histoire et de la Littérature.

L'entregent efficace de Jean Jardin (il fut le directeur de cabinet de Pierre Laval, administrateur de ses « fonds secrets », ce qui lui permit d'aider nombre d'opposants à Vichy, dont Robert Aron ou Maurice Couve de Murville) ramènera à l'éditeur quantité d'auteurs, tels Alfred Fabre-Luce, Bertrand de Jouvenel (ce blog au 21 février 2025), André Thérive, Georges Bonnet, Henry du Moulin de Labarthète, etc. Toutes personnalités « compromises » avec le régime de Vichy, à l'instar de Paul Morand (dont les Éditions du Milieu du Monde de Constant Bourquin avaient déjà publié deux volumes en 1942), et frappées d'indignité par le prétendu « Conseil national des écrivains » institué par le tout-puissant parti communiste. Mais on retrouvera aussi dans le catalogue de l'éditeur genevois l'ancien président du Parti Ouvrier Belge (et ancien conseiller du roi Léopold III), le socialiste Henri De Man, le philosophe Louis Rougier, l'académicien Edmond Jaloux, l'amiral Henri Bléhaut, le ministre et beau-frère de Franco, Ramón Serrano Suñer, la veuve du Duce, Rachele Mussolini, le chef du gouvernement du maréchal Pétain, Pierre Laval fusillé agonisant, ou le poète Robert Brasillach également supplicié à la veille de ses 36 ans,...

Par contre, si Constant Bourquin n'éprouve probablement aucune répulsion face à la verve furibonde de l'auteur de L'École des cadavres, il semble qu'il ait craint de remplacer son éditeur Robert Denoël, assassiné le 2 décembre 1945. Désargenté, Louis-Ferdinand Céline cherchait un éditeur pour ses ouvrages. Paul Gentizon, un journaliste suisse qui s'efforça en vain de fournir à Céline un asile en Suisse, crut pouvoir confier l'affaire à son compatriote du Cheval ailé, si bien disposé à l'égard des victimes de l'Épuration : « Gentizon est admirable, il essaye de me faire rééditer par les éditions du Cheval Ailé à Genève –en français– cela m'épaulerait bien. » (Lettre du 17 juillet 1947 de Céline au journaliste suisse Paul Bonny avec qui il se lia d'amitié à Sigmaringen, in Philippe Alméras, Les idées de Céline, p. 269).

Mais l'affaire tourna rapidement court : « Gentizon bien gentil n'est arrivé à rien avec le Cheval Ailé. Monsieur [Constant Bourquin] se gratte... il ne veut pas passer pour partisan... et patata... il rêve au fond d'imprimer Cassou [Jean Cassou, virulent détracteur du Voyage au bout de la nuit, résistant, auteur en 1944 de Trente-trois sonnets composés au secret dans sa prison, mis en musique par Henri Dutilleux et Darius Milhaud] et Triolet [Elsa Triolet, compagne d'Aragon, passe pour avoir aidé à la traduction russe caviardée (!) du Voyage]... Lui aussi il lui faudra des tanks russes dans le cul pour lui redonner du courage – ainsi de tout et de tous ! » (Lettre du 10 août 1947, in Louis-Ferdinand Céline, Lettres des années noires, édition présentée et établie par Philippe Alméras, p. 124).

« J'ai la lettre en main du Cheval ailé à Gentizon, horrifié, ne voulant point même envisager un tirage restreint de Céline (textuel). Non, le bonhomme est un dégueulasse foireux comme les autres, le fait m'est certifié par de bons amis de Genève » (Lettre du 23 septembre 1947, in Bulletin célinien n° 277, juillet-août 2006, p. 12).

C'est l'essayiste Pierre Monnier (1911-2006), auteur de souvenirs sur Céline, Arletty, Jean-Marie Le Pen,... qui, créant les éditions Frédéric Chambriand, tira son ami d'embarras en publiant Casse-pipe en 1949, Mort à crédit et Scandale aux abysses en 1950, avant de passer la main aux éditions Gallimard.

Bert Govaerts attire l'attention sur l'étrangeté de la propriété des droits relatifs à La Campagne de Russie : « Le copyright appartient à l'Agence Littéraire Générale, dont l'adresse est Rue Grotius 9 à Tanger, une ville qui, à ce moment, constitue une zone sous administration internationale ». N'est-ce pas une disposition singulière permettant tous les soupçons, vu les déboires que l'éditeur a subis dans les années 20-30 et que le biographe a découverts dans le PV du Conseil national suisse (voir ci-avant) ? D'autant plus que « [Constant Bourquin] habite maintenant en Espagne, mais, pour des raisons fiscales, opère depuis Tanger. » (p. 47).

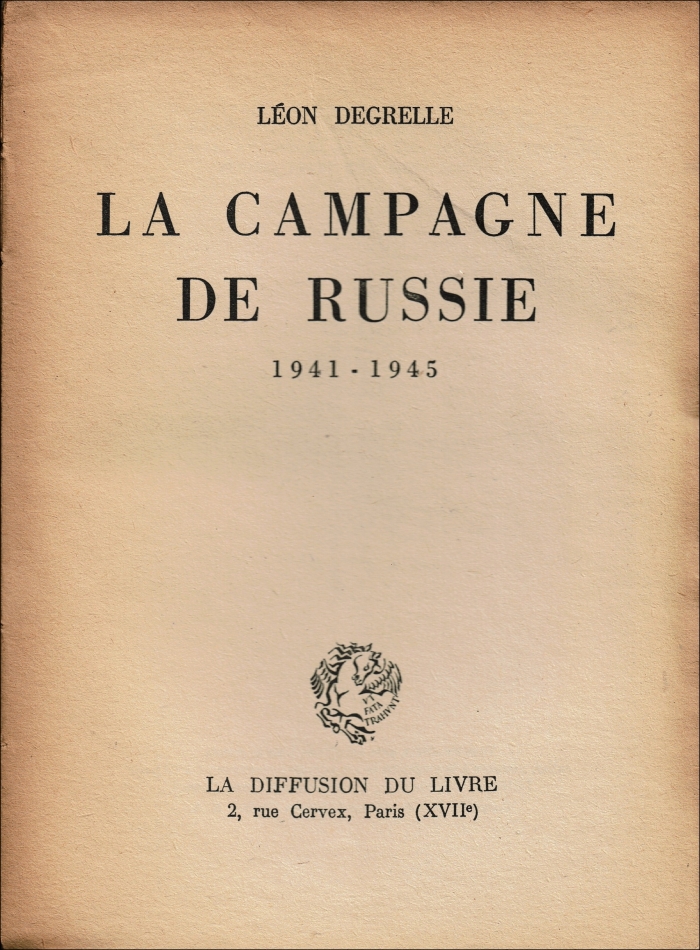

Un imbroglio éditorial ? La page de couverture de La Campagne de Russie indique comme éditeur Le Cheval ailé (dont l'adresse officielle est à Genève), alors que la page de titre (p. 5) associe l'emblème du Cheval ailé à La Diffusion du Livre (et son adresse à Paris) et que la page suivante (p. 6) précise que tous les droits appartiennent à l'Agence Littéraire Générale S.A., domiciliée à Tanger, au Maroc !

L'imbroglio désoriente surtout les universitaires de Fribourg qui, mélangeant à leur tour toutes les données, font éditer Léon Degrelle à Bruxelles (où il est interdit de publication) pour échapper à la censure suisse : « Contrôler la diffusion des livres du Cheval Ailé s'avère d'autant plus difficile que Bourquin multiplie relais et astuces. Avec son ami Genoud, le Genevois a créé une société de diffusion à Bruxelles, pour pouvoir introduire la production du Cheval Ailé en France par la Belgique, déjouant ainsi les limites posées par les contingentements franco-helvétiques. Il dispose aussi d'une adresse à Paris, la Société française des Éditions du Cheval Ailé. Ce montage lui sert de couverture pour des ouvrages contre lesquels le Ministère public de la Confédération n'aurait certainement pas manqué d'intervenir [...]. Scénario semblable pour le livre de Degrelle, Campagne de Russie, qui paraît à Bruxelles, à la Diffusion du livre, dans la collection Cheval Ailé. » (Alain Clavien et al., « La province n'est plus la province », Les relations culturelles franco-suisses à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale (1935-1950), p. 264).

Il faut en effet savoir qu'après bien des vicissitudes mettant aux prises les puissances coloniales européennes, Tanger a fini par être dotée d'un statut international, l'affranchissant de tous droits de douane, par un traité signé le 24 juillet 1925 par la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, les États-Unis, l'URSS, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et l'Italie. Jouissant d'une liberté économique totale, Tanger fut ainsi un véritable paradis fiscal pour les sociétés commerciales dont le chiffre d'affaires n'était pas imposé. Et puisque Paul Morand est un ami des éditions du Cheval ailé, citons son avis sur l'organisation de la ville où il louait une résidence : « L'État se fait invisible ; pas de lois tatillonnes, de décrets restrictifs, de trouvailles sadiques, d'inspecteurs des finances, mais d'excellents et modestes règlements administratifs ; capitaux et marchandises circulent comme dans un poumon sain ; pas de mensonges financiers, de taux officiels ; le cours des changes mondiaux inscrit de minute en minute sa vraie cote. » (Écrits de Paris, mars 1952).

Tanger est donc sans aucun doute l'endroit le plus sûr pour y éditer un Léon Degrelle interdit de publication. Mais est-ce bien Constant Bourquin, plus à même de concevoir de luxueuses éditions que de dresser des bilans comptables, qui en eut l'idée ? C'est en fait François Genoud qui, à peine trentenaire, afin de prolonger indéfiniment son congé militaire en tant que Suisse de l'étranger, s'est domicilié « dès l'hiver 1945-1946 » à Tanger où il accueille la Société Anonyme de Bourquin, servant de paravent aux droits d'auteur de Léon Degrelle. C'est également une société fondée par François Genoud, initialement basée à Bruxelles, La Diffusion du Livre, qui est chargée de la distribution de l'ouvrage en France et en Europe. « Genoud ne gagne pas seulement de l'argent dans l'édition, il en fait également dans de multiples combines et trafics. Comme pendant la guerre, il sait jouer sur les restrictions, les interdictions, les différences de cours. En 1947, “un gros coup” lui rapporte de très grosses sommes qu'il investit dans des affaires “décentralisées” à Tanger [...] cette zone franche, paradis des trafiquants et refuge de ceux qui ont besoin de “prendre un peu l'air” après la guerre. » (L'Extrémiste, p. 148).

En fait, l'intérêt de François Genoud pour Tanger, le monde arabe et ses affaires lui vint notamment, comme il l'expliquera à son biographe Pierre Péan, de son amitié nouée à l'université de Lausanne avec le Saoudien Abdallah Nasser (rien à voir avec le président égyptien) qui était une espèce d'étudiant professionnel en quête « d'un diplôme officiel pour sanctionner les quinze années passées en Europe » (L'Extrémiste, p. 149). Essayant de satisfaire son ami, Genoud va tenter d'influencer rien moins que le secrétaire général de l'Université Catholique de Louvain, Léon van der Essen (1883-1963) !

Mais laissons Léon Degrelle nous présenter ce dernier, étroitement lié aux meilleurs souvenirs de sa vie estudiantine : « Les grandes farces de Louvain, bouquin devenu presque officiel puisqu'il fut préfacé par le secrétaire général de l'université, le professeur Léon van der Essen, historien si renommé qu'il deviendrait, lui, mon préfacier, président de la Commission des crimes de guerre en 1945. Un rien de malchance alors, et l'excellent homme, un ami de la vie, se fût trouvé devant le dilemme : démissionner, ou me faire fusiller ! » (Persiste et signe, p. 44).

« Ami lecteur, dévorez ce recueil plein de philosophie, de bon sens, de gaîté, de rosseries et tirez-en les enseignements qu'il comporte. Et priez, en terminant, la Providence afin que, longtemps encore, les étudiants de Louvain soient capables d'organiser des farces comme nous en conte Léon Degrelle. » Léon van der Essen, préface à Léon Degrelle, Les grandes farces de Louvain, p. 11.

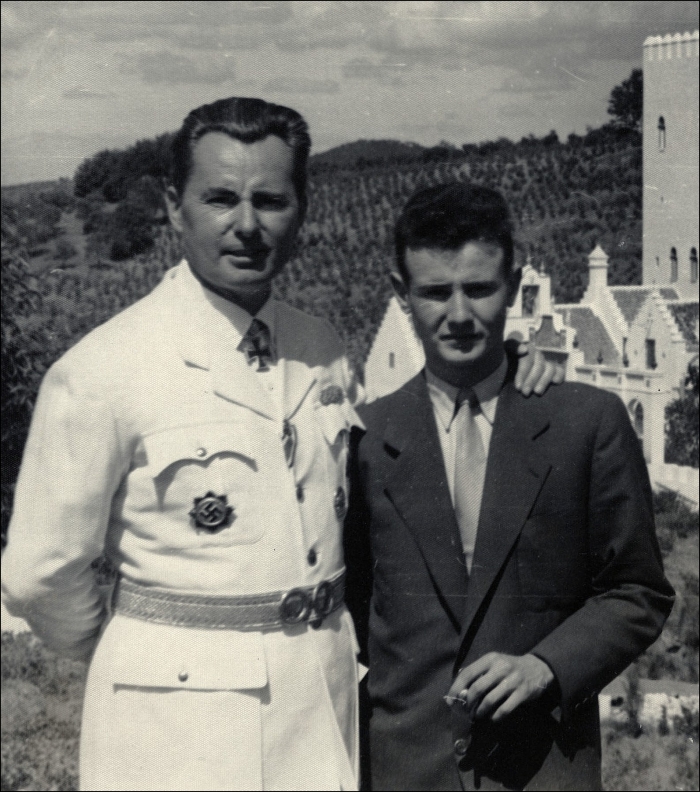

Pour son entreprise de débauchage, Genoud va passer par le fils de l'éminent historien devenu entretemps aussi le représentant de la Belgique au fameux procès de Nuremberg ! Georges van der Essen (1919-2003) va évidemment se montrer « outré qu'on ait pu envisager de demander à son père une chose pareille » (L'Extrémiste, p. 149). Mais l'important est qu'il rencontra alors aussi la femme de Genoud, qui allait divorcer et que Georges va s'empresser d'épouser : unique raison de l'intérêt à son égard de Pierre Péan, le biographe de Genoud, à qui il peut confier quelques ragots. « Van der Eesen [sic] se souvient que, revenant un jour d'Espagne, Bourquin lui dit que Degrelle les avait reçus en grand uniforme nazi avec toutes ses décorations, et que Genoud et lui en avaient beaucoup ri... » (L'Extrémiste, p. 147, n. 1).

Léon Degrelle porte uniforme et décorations pour Otto Skorzeny en 1950 ; en 1957, avec son fils Léon-Marie, il a revêtu l'uniforme d'apparat de la Phalange espagnole avec les médailles gagnées au Front de l'Est.

Pierre Péan se montre enchanté de ce que « Bourquin et [Genoud] se moquaient du goût immodéré du chef rexiste pour les décorations et les uniformes allemands » (Ibidem). Outre que Léon Degrelle n'était sûrement pas animé d'une passion de collectionneur pour le Militaria germanique, mais éprouvait bien plutôt la plus grande fierté en se permettant d'arborer occasionnellement les distinctions gagnées dans les combats meurtriers du Front de l'Est, le dernier Commandeur de la Légion Wallonie ne portait uniforme et décorations qu'en circonstances exceptionnelles (le mariage de sa fille Anne, par exemple, ce blog au 20 décembre 2022) ou pour faire honneur à quelque visiteur d'importance.

Que François Genoud ait pu s'en moquer, Pierre Péan doit bien convenir de l'improbabilité de pareille indélicatesse : « Genoud est fasciné par le grand séducteur et héros nazi [...] et continuera à le voir et à lui écrire régulièrement jusqu'à sa mort » (L'Extrémiste, p. 147, voir aussi ce blog au 3 janvier 2023). Mais c'est surtout Constant Bourquin que Georges van der Essen accuse de cette goujaterie. Est-ce davantage crédible ou n'est-ce pas plutôt celui-ci qui, ne présentant guère d'intérêt pour l'historien, sinon par sa relation avec ces deux personnages, essaierait de se donner quelque importance avec cette anecdote croustillante ? Nous ne saurons jamais ce qu'il en est avec certitude mais, si elle existe, c'est l'auteur de la grossièreté qui se juge...

À propos des éditions de La Campagne de Russie :

petite histoire d'une occasion ratée...

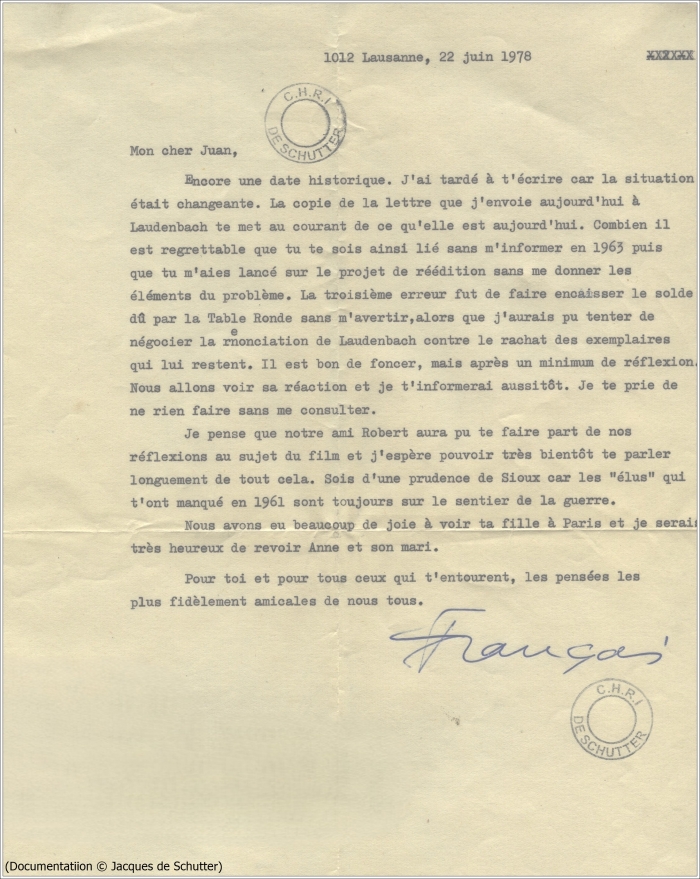

Comme en témoigne cette lettre du 22 juin 1978, François Genoud était depuis longtemps devenu un proche de Léon Degrelle qu'il tutoyait et dont il utilisait toujours plaisamment le prénom Juan, qui fut usuel à Constantina où les habitants ne connaissaient que « Don Juan de la Carlina » (ce blog au 3 janvier et 5 août 2023).

Rappelant la tentative de rapt de la bande à Swy Aldouby en 1961 (ce blog au 3 janvier 2023), François Genoud incite à la plus grande prudence son ami traqué par de haineux ignorants se prenant pour des vengeurs bibliques.

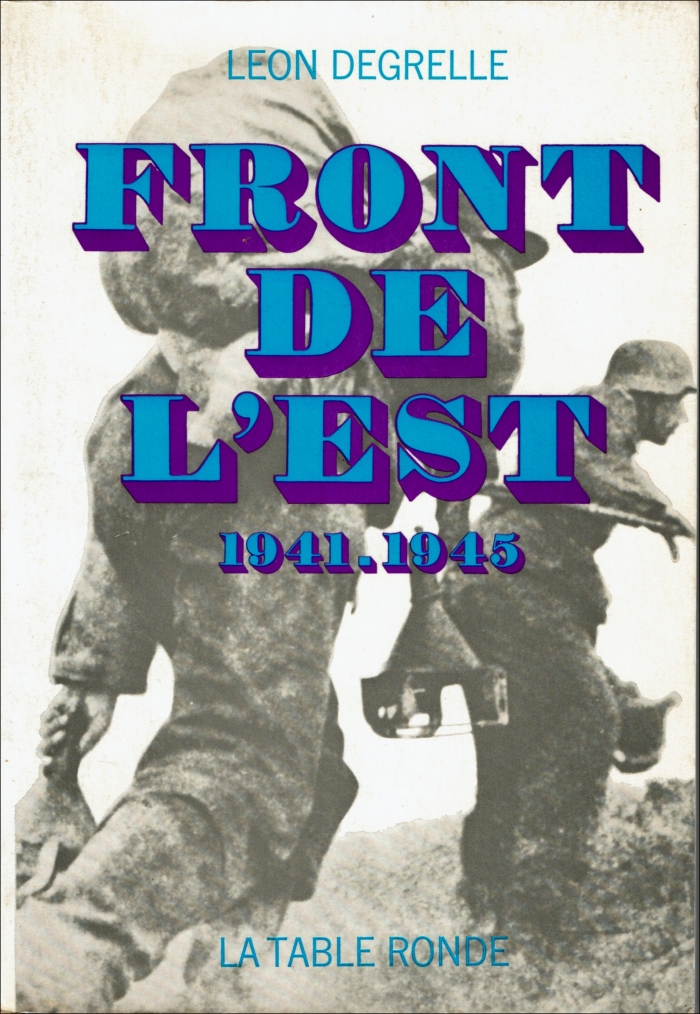

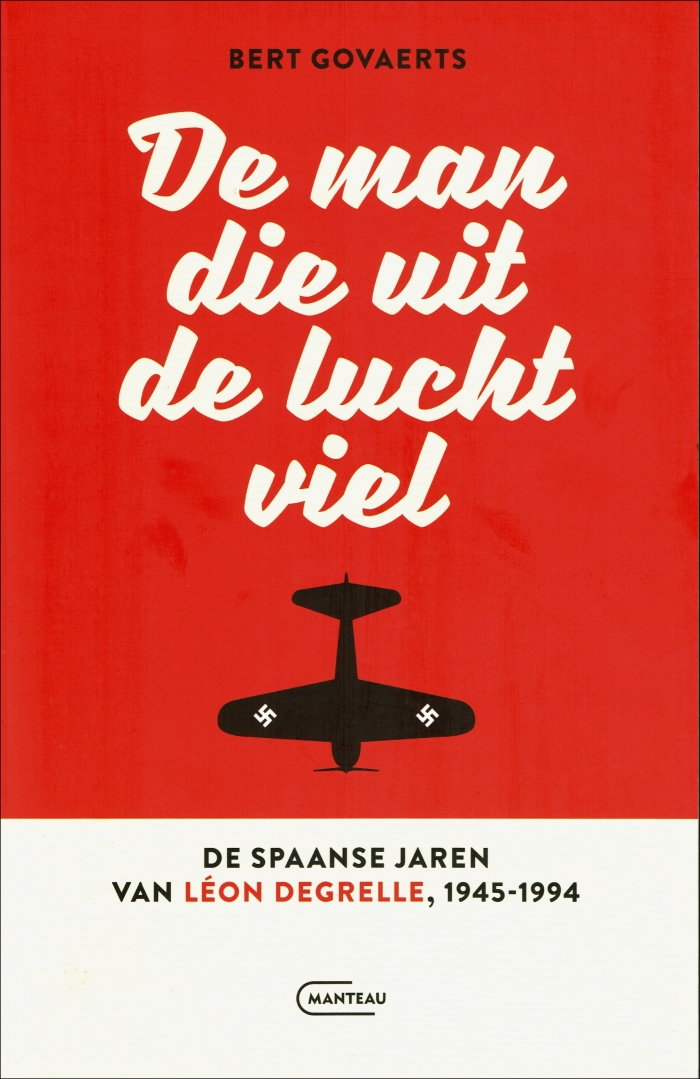

Mais le sujet principal de son courrier est le problème des droits liés à La Campagne de Russie que Léon Degrelle a cédés à Roland Laudenbach (1921-1991), fondateur des éditions de La Table ronde qui firent paraître, en 1969, le livre sous le titre Front de l'Est. Écrivain lui-même, journaliste et critique littéraire, le maurrassien Roland Laudenbach était un ami des « Hussards » Roger Nimier, Pierre Boutang, Antoine Blondin, Michel Déon,... dont il publie les ouvrages. Partisan de l'Algérie française, Laudenbach milita pour l'OAS (mais contrairement à ce qu'affirme l'artificiel Wikipedia, ne soutint pas activement la revue Défense de l'Occident de Maurice Bardèche : c'est de la revue Accent grave –sous-titrée « revue de l'Occident »– qu'il fut membre du comité de patronage !). Par contre, son nom est bien repris parmi les actionnaires de la Société de participations industrielles et commerciales (SOPIC) finançant les Éditions du Cheval ailé (Alain Clavien et al., « La province n'est plus la province », p. 262). Roland Laudenbach partage en tout cas les conceptions éditoriales de Constant Bourquin, c'est-à-dire qu'en les publiant, il souhaite rendre la parole à ceux qui en ont été privés par les maîtres du moment (voir ci-après), comme en témoigne la présentation qu'il fait de sa maison d'édition à son intervieweur François d'Orcival : « Les écrivains libres seront toujours les bienvenus ici, même si leurs opinions politiques sont différentes des nôtres. Par écrivains libres, j'entends ceux qui ne sont ni marxistes, ni gaullistes... » (Europe-Action, septembre 1965).

Après la disparition du Cheval ailé dans le courant de l'année 1950, Léon Degrelle cherchait un éditeur pour ses prochains ouvrages, Hitler au coin du feu devenu Mémoires d'un fasciste, puis Nous, les fascistes et la réédition en trois parties de La Campagne de Russie. Est-ce alors Bourquin ou Genoud qui lui renseigna Roland Laudenbach et La Table ronde ? Toujours est-il qu'un premier contrat sera signé en 1963. L'éditeur passera quelque temps chez Léon Degrelle, proposant pour les Mémoires le titre plus provocateur de Hitler pour 1000 ans (voir aussi ce blog au 30 juin 2024). Il faudra cependant attendre 1969 pour que le projet aboutisse et que La Campagne de Russie, devenu Front de l'Est, soit republié en même temps et en un seul volume. Ces deux publications de La Table ronde ne rencontrèrent cependant pas le succès escompté.

Première et quatrième page de couverture de La Campagne de Russie telle que publiée en 1969 par La Table ronde. C'est son directeur Roland Laudenbach qui rédigea la note de présentation, toute d'objectivité et de bon sens.

Imagine-t-on écrire encore ainsi de nos jours à propos du témoignage d'un vaincu de la Deuxième Guerre mondiale ? Au lendemain de la disparition du héros de Tcherkassy, la chasse fut ouverte par un chargé de cours d'histoire à l'Université de Liège (que Léon Degrelle n'appelait que Besace, vu la bouffissure de son imposture) qui décréta que « Degrellle mémorialiste appartient plus au domaine du psychiatre qu'à celui de l'historien » (ce blog au 9 juillet 2017). Depuis, c'est la curée. L'officiel et omnipotent CEGESOMA investiguera désormais tapageusement (mais vainement) « sur les agissements des légionnaires sur le front de l’Est, les actes commis contre les juifs, les partisans et des populations locales » (ce blog au 7 juin 2021) et les pseudo-spécialistes d'embrayer : si Léon Degrelle n'évoque pas la Shoah dans La Campagne de Russie, c'est parce que le Front de l'Est était devenu Judenrein, sans doute aussi par l'action des Bourguignons (selon le Prix 2009 du Pire Roman sexuel, ce blog au 19 juillet 2024)... Il n'est pas jusqu'à la revue d'Alain de Benoist, censée nous fournir des Éléments pour la civilisation européenne, qui n'embraie jouissivement sur la logorrhée injurieuse du fallacieux Frédéric Saenen (ce blog au 25 mars 2025) pour traiter grégairement Léon Degrelle de « mythomane », d' « escroc », d' « hitlérolâtre »,... et pour asséner l'indispensable et rituelle condamnation orthodoxe : « Beaucoup moins drôle [sic] que ses affabulations sont ses prises de position négationnistes »... (Éléments n° 214, juin-juillet 2025, p. 49 sv.).

Ainsi progresse inexorablement la cancel culture...

Aussi, quelque dix ans plus tard, François Genoud avait-il été chargé par Léon Degrelle de republier La Campagne de Russie avec de meilleures perspectives de succès : gros tirage chez Flammarion, accompagné d'une grande offensive publicitaire, suivi un an plus tard d'une édition de poche dans la collection J'ai lu... Mais l'auteur avait perdu de vue que le contrat qui le liait à La Table ronde était toujours d'actualité. Et Roland Laudenbach n'avait aucune intention de le libérer, nourrissant d'autres projets dont nous prenons connaissance par la lettre que lui adresse le banquier suisse en même temps que son courrier à Léon Degrelle : « Nous pensons tous deux –vous et moi– qu'un contrat avec un éditeur n'est pas fait pour étouffer un ouvrage. Or, c'est malheureusement ce qui est en train de se produire. Vous voulez écouler les exemplaires qui vous restent d'une édition vieille de neuf ans, basée sur un contrat vieux de quinze ans, sous le titre de l'édition originale de 1949 et donc en changeant la couverture. C'est équivoque et ne pourrait donner lieu qu'à une relance médiocre. D'autre part, nous ne savons toujours pas si nous aurons une édition de poche.

Si l'on considère l'intérêt de l’œuvre, il est certain que le changement d'éditeur et un véritable nouveau lancement seraient la première vraie chance de ce très grand ouvrage, immédiatement saisi lors de sa sortie en 1949 et dont votre réédition de 1969 a passé inaperçue.

Je vous prie donc de reconsidérer votre position et de libérer notre ami Léon dans des conditions que nous pouvons discuter. »

La requête de François Genoud ne fut qu'un grand coup d'épée dans l'eau car non seulement Laudenbach resta sur ses positions, mais il enterra définitivement et inexplicablement tout nouveau projet concernant La Campagne de Russie !

Mais qu'est-ce qui, en définitive, poussa Constant Bourquin à prendre en sympathie les vaincus de la Deuxième Guerre mondiale et à offrir une tribune à ces réprouvés, au premier rang desquels se trouve, bien sûr, Léon Degrelle avec sa Campagne de Russie devenue rapidement un véritable brûlot polémique ?

Essentiellement le droit à la liberté d'expression, comme il s'en expliqua très clairement et non sans courage en 1947, dans son Almanach du Cheval ailé : « Certains hommes réclament la liberté, et ils commencent par la refuser à autrui. L'un de leurs porte-parole, qui a beaucoup de talent et qui n'est peut-être aujourd'hui qu'un fou repenti, a même inventé cette magnifique formule que la liberté appartient à ceux qui l'ont conquise [la formule exacte d'André Malraux, dans un discours à l'Assemblée nationale, le 29 décembre 1945, est « La liberté existe pour et par ceux qui l’ont conquise », nous soulignons]. [...] Dire que la liberté appartient à ceux qui l'ont conquise, c'est reconnaître cyniquement que l'arbitraire doit être la règle pour les puissants du jour, et qu'il appartient à n'importe quelle faction , du seul fait qu'elle est au pouvoir, d'en user à son gré. » (Retour à une littérature dégagée, pp. 11 et 18). « Je publie donc certains livres parce qu'il m'est agréable, pour autant que cela dépend de moi, de faire en sorte que certains témoignages soient connus, et de donner la parole à des hommes dont on voudrait qu'ils se tussent. [...] Au surplus, à mon goût, il est plus équitable de mettre au bénéfice de la liberté les écrivains qui en sont privés et ceux aussi qui par système ne contestent pas à autrui le droit de s'exprimer. [...] La liberté, dans le monde où nous vivons, est une divinité qu'on se dispute parce qu'elle porte un nom flatteur. Ceux qui se réclament d'elle ne sont malheureusement pas tous ses prêtres les plus dévoués. Je ne conçois pas qu'on puisse se mettre au service d'une plus belle cause. Telle est notre voie. Fussé-je le seul, je serai cet éditeur-là. » (Ibidem, pp. 15 et 22-23).

Comment l'auteur de pareilles lignes ne serait-il qu'une malhonnête fripouille ? Ajoutons aussi que ne peut que plaider en sa faveur son attachement à la viticulture traditionnelle et à l’œnologie traduisant son amour sincère du vin, expression par excellence de la civilisation européenne et de la culture française : membre de l'Académie suisse du vin et fondateur en 1936 du club « DIVO » (Défense et Illustration des Vins d'Origine, organisation toujours active aujourd'hui), Constant Bourquin fut élu en 1966 membre correspondant pour la Suisse de l'Académie du Vin de France, avant d'y être reçu en tant que membre d'honneur le 13 juin 1972 et d'en obtenir le grand prix pour son « Bréviaire de l'amateur », Connaissance du vin (publié par les populaires éditions Marabout). Il compte aussi parmi les fondateurs à Bordeaux, en 1971, de l'Académie internationale du vin.

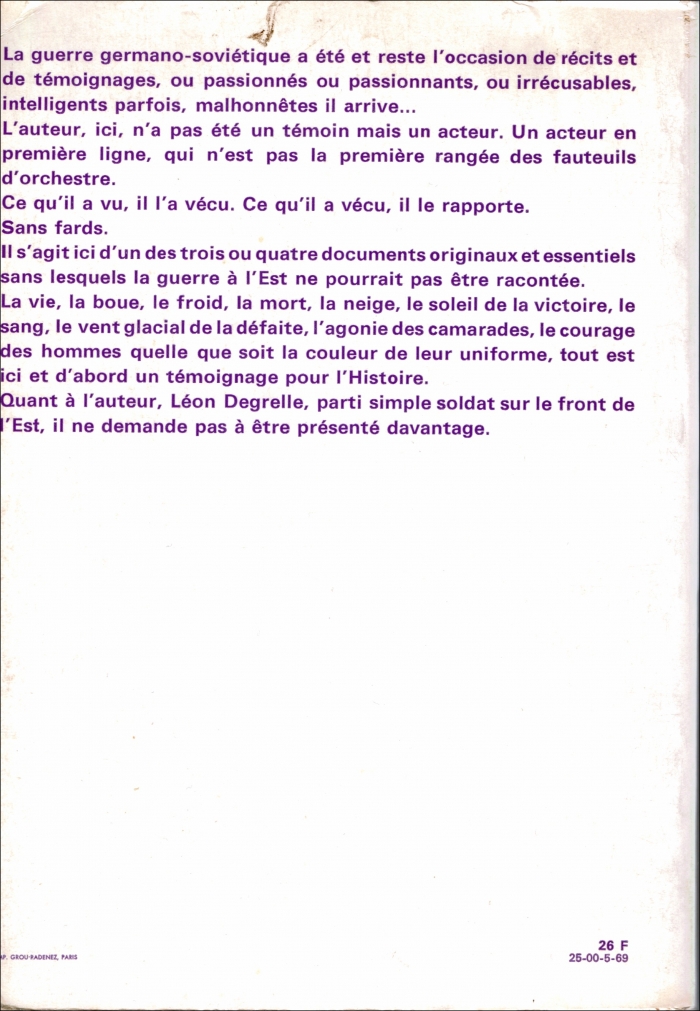

Constant Bourquin (désigné sur la photo) lors du banquet annuel de l'Académie du Vin de France dans le célèbre restaurant parisien Le Taillevent, le 8 juin 1971 : il y reçut le grand prix de l'Académie pour son maître-ouvrage Connaissance du vin, Le bréviaire de l'amateur. L’œnologue suisse ne pouvant devenir « membre titulaire » de l'Académie, l’aréopage le reçut, en 1972, en tant que « membre d'honneur », titre qu'il partagea avec le Prince Louis Napoléon (1914-1997) et le Prince Paul de Metternich (1917-1992).

Photo et renseignements issus des Archives de l'Académie du Vin de France ; le nom de Constant Bourquin n'apparaît pourtant curieusement pas dans la liste des « Membres anciens » de l'Académie.

Homme de conviction, Constant Bourquin étendra naturellement au domaine œnologique sa défense radicale de la liberté d'expression au service de la véridicité –le souci de dire la vérité, de rechercher le vrai– lors du discours qu'il prononça à l'occasion de sa réception en tant que membre d'honneur de l'Académie du Vin de France : « L'unique justification du métier d'écrire, c'est l'expression ponctuelle de la vérité, de ce que l'on croit être la vérité. Comme l'audace ne me fait pas peur, je n'hésite pas à affirmer que, le plus souvent, dans le domaine envisagé ici, ce que je crois, ce que nous croyons être la vérité, eh bien, c'est vraiment la vérité. Celle pour laquelle il faut se battre – à n'importe quel prix ! » (Archives de l'Académie du Vin de France).

L'espèce de manuel d'étude pratique de la «

L'espèce de manuel d'étude pratique de la «

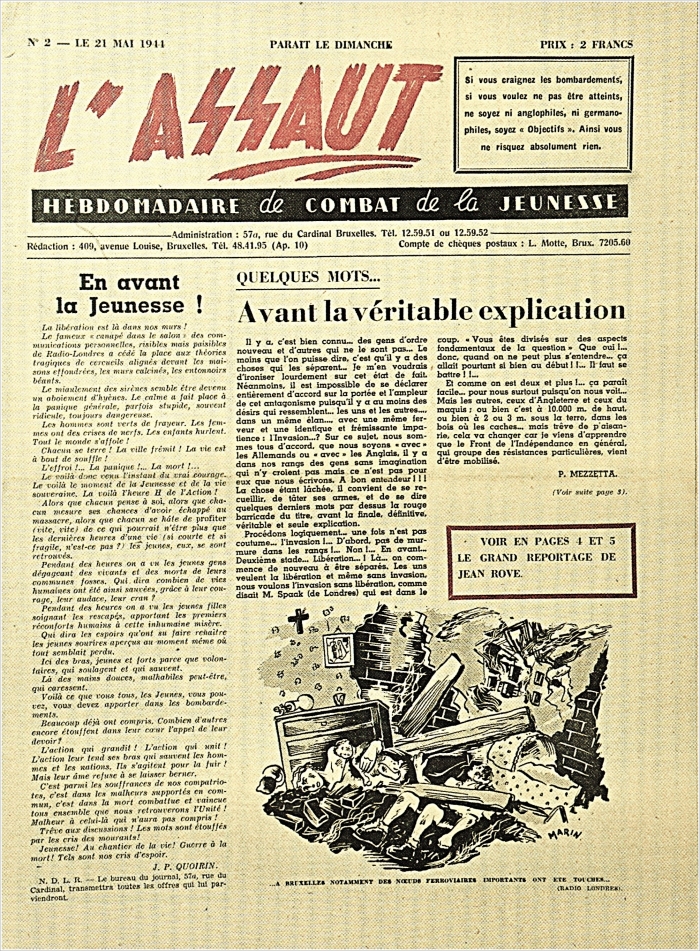

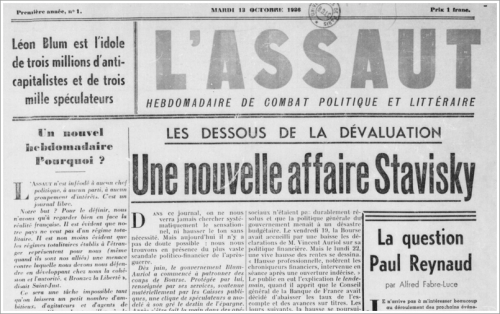

Peut-être lui a-t-il été signalé que Léon Degrelle suscita l'émotion des rexistes face au tragique accident qui mit en péril la vie de sa fille Chantal (ce blog au 2 septembre 2023) ? Mais Frédéric Denis était encore plus ignoble, dans son reportage (

Peut-être lui a-t-il été signalé que Léon Degrelle suscita l'émotion des rexistes face au tragique accident qui mit en péril la vie de sa fille Chantal (ce blog au 2 septembre 2023) ? Mais Frédéric Denis était encore plus ignoble, dans son reportage (

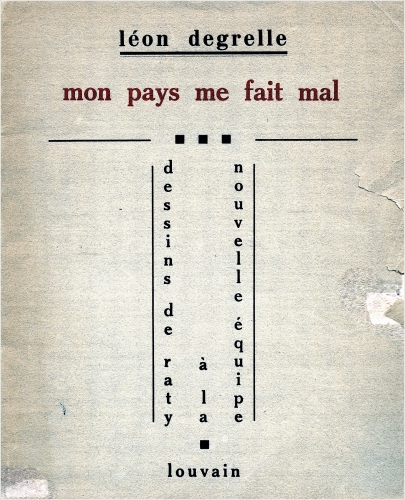

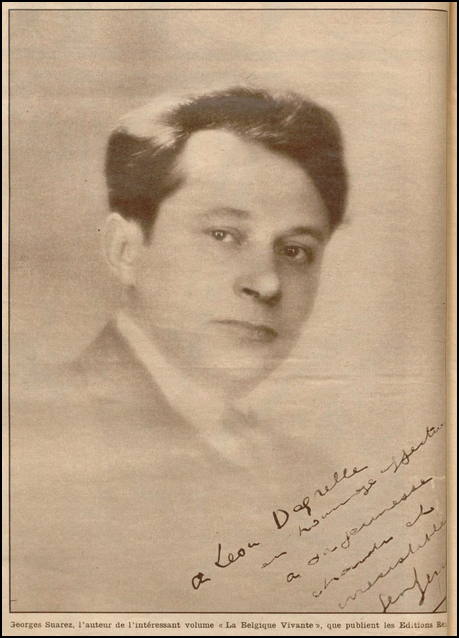

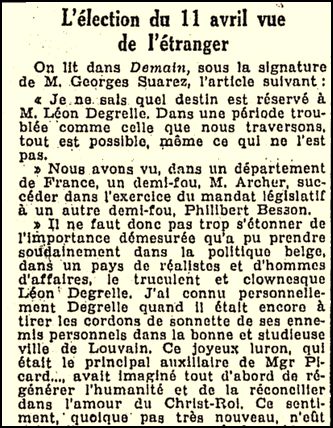

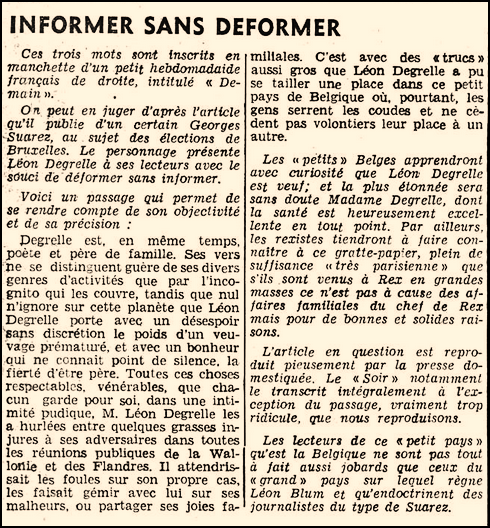

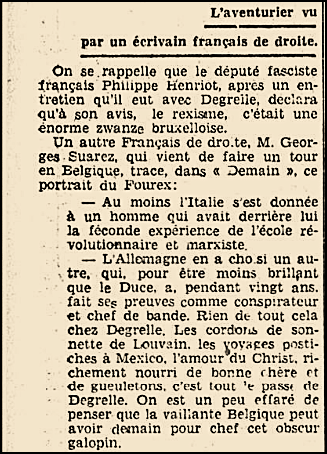

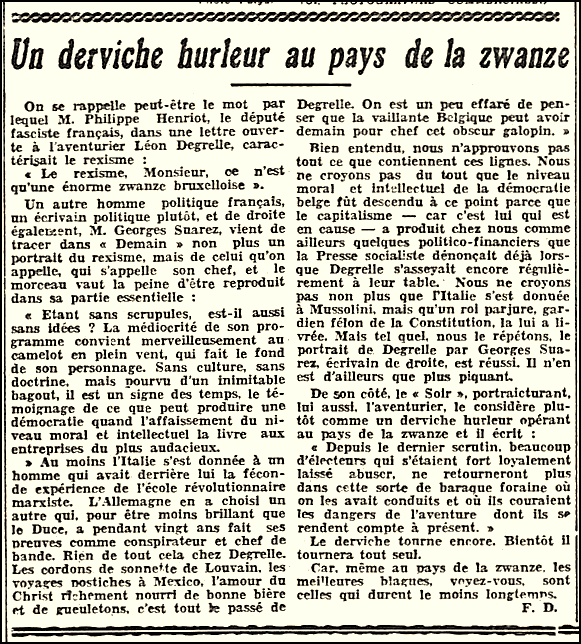

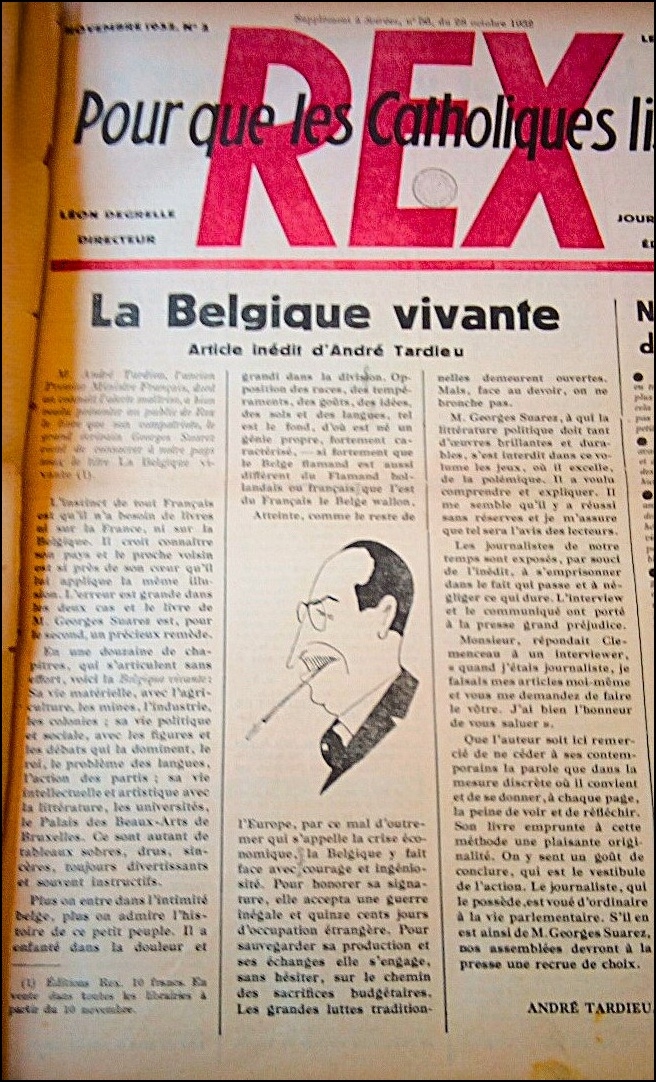

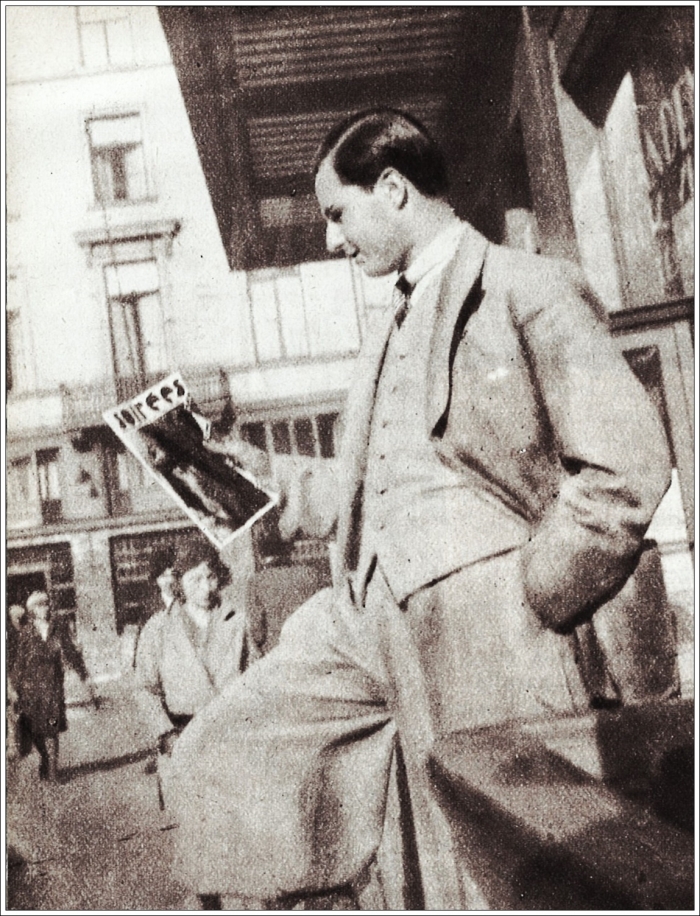

C'est dans le cadre de cette enquête qu'on peut trouver un court et sympathique portrait de Léon Degrelle, que Georges Suarez présente comme «

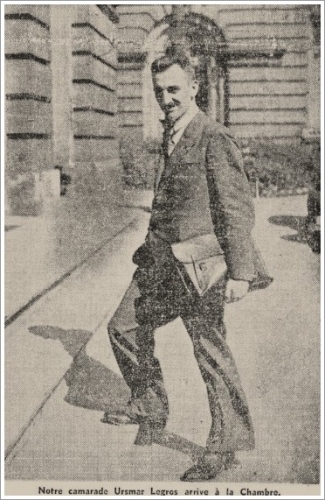

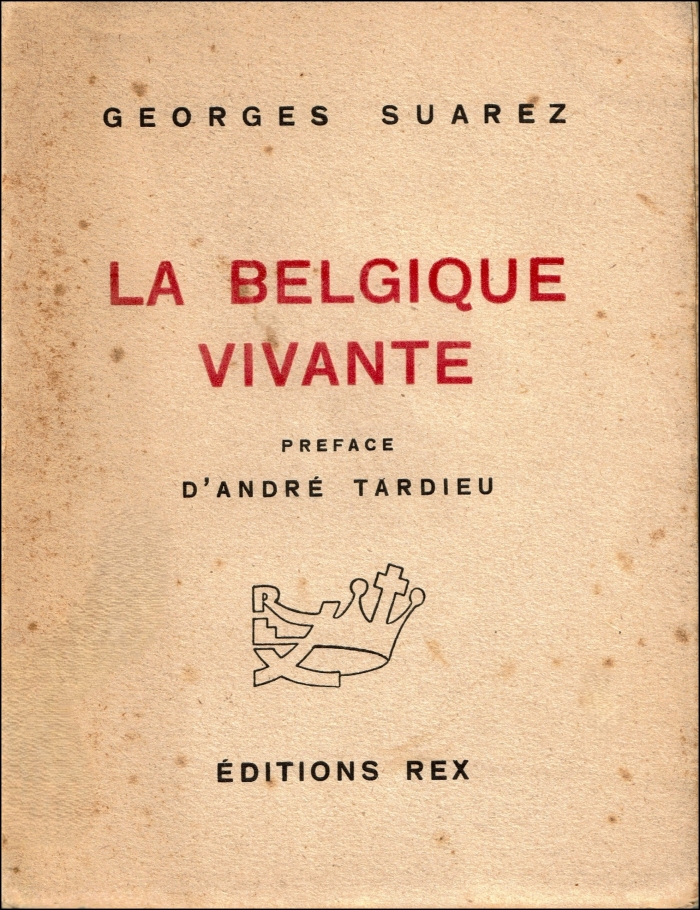

C'est dans le cadre de cette enquête qu'on peut trouver un court et sympathique portrait de Léon Degrelle, que Georges Suarez présente comme « « Auprès de [Mgr Picard (ce blog au 5 avril 2017),] apparaît la silhouette narquoise du bon poète Léon Degrelle

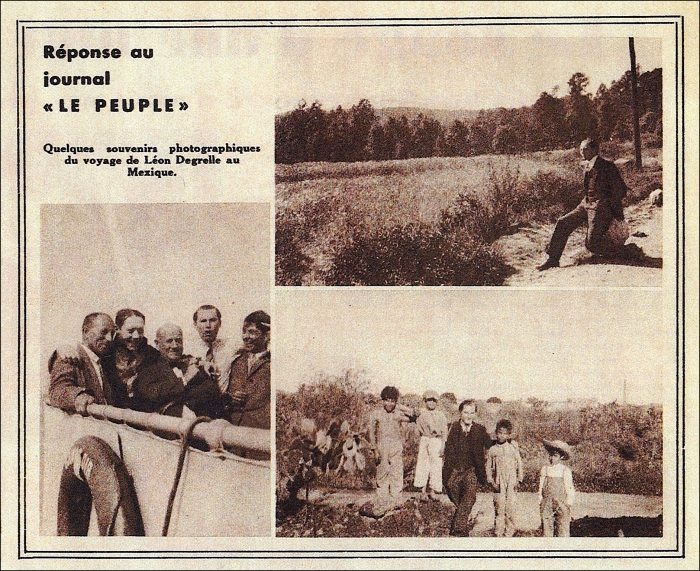

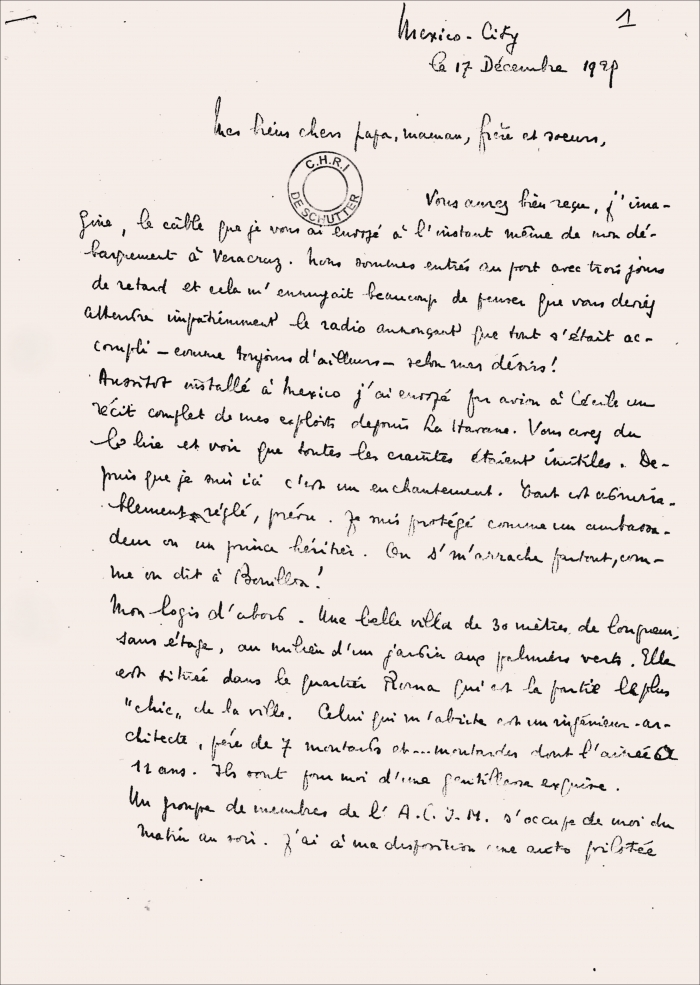

« Auprès de [Mgr Picard (ce blog au 5 avril 2017),] apparaît la silhouette narquoise du bon poète Léon Degrelle Sous cette truculence désinvolte, fleurit un beau courage d'apôtre. Pendant les persécutions contre les catholiques au Mexique, il partit un beau jour, un petit sac à la main, fit le voyage dans la cale d'un paquebot, et débarqua à Mexico, sous un nom d'emprunt, malgré la police qui le recherchait ; traqué par les agents du gouvernement, il fit cependant une enquête complète qui a paru récemment aux Éditions Rex.

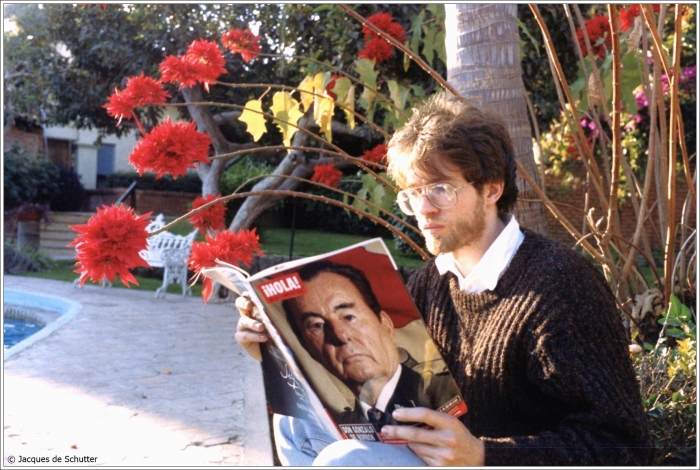

Sous cette truculence désinvolte, fleurit un beau courage d'apôtre. Pendant les persécutions contre les catholiques au Mexique, il partit un beau jour, un petit sac à la main, fit le voyage dans la cale d'un paquebot, et débarqua à Mexico, sous un nom d'emprunt, malgré la police qui le recherchait ; traqué par les agents du gouvernement, il fit cependant une enquête complète qui a paru récemment aux Éditions Rex. Voilà une quête désormais achevée, grâce à l'amitié de notre fidèle lecteur T.V., passionné d'Histoire, aux riches collections minutieusement cataloguées (ce blog au 23 janvier 2021), et qui a eu l'extrême gentillesse de nous envoyer cet article de Bertrand de Jouvenel, si important pour tous ceux qui évoquent –en bien comme en mal– la jeunesse de Léon Degrelle, mais jusqu'ici parfaitement introuvable

Voilà une quête désormais achevée, grâce à l'amitié de notre fidèle lecteur T.V., passionné d'Histoire, aux riches collections minutieusement cataloguées (ce blog au 23 janvier 2021), et qui a eu l'extrême gentillesse de nous envoyer cet article de Bertrand de Jouvenel, si important pour tous ceux qui évoquent –en bien comme en mal– la jeunesse de Léon Degrelle, mais jusqu'ici parfaitement introuvable