Léon Degrelle en Espagne : du tourisme sexuel ?

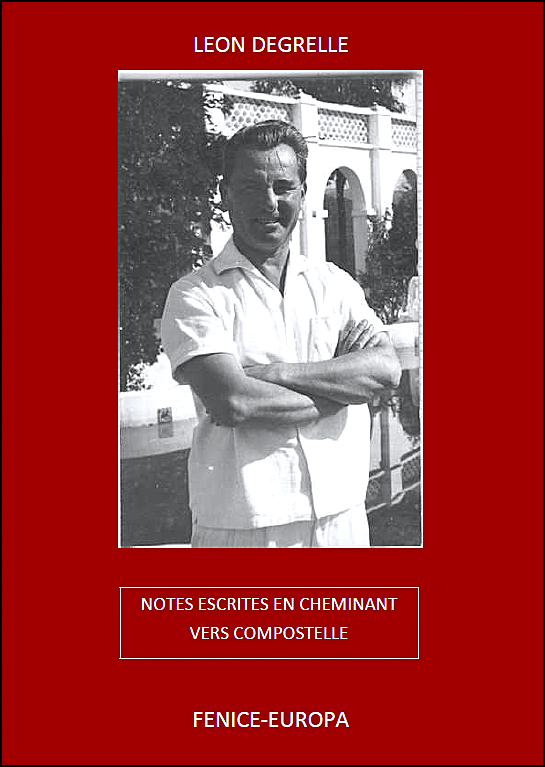

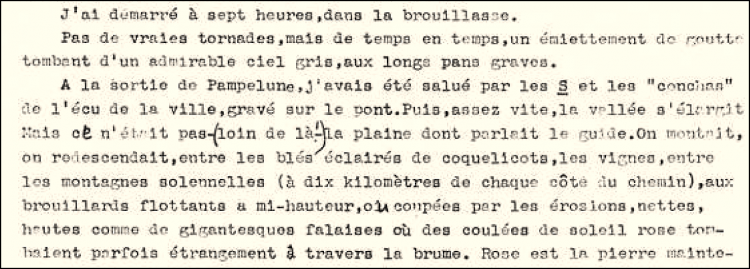

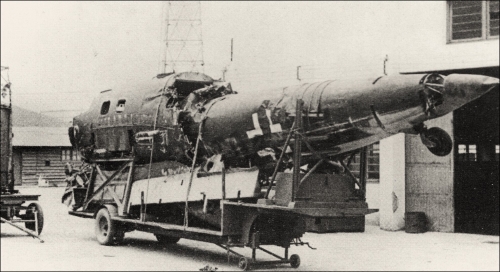

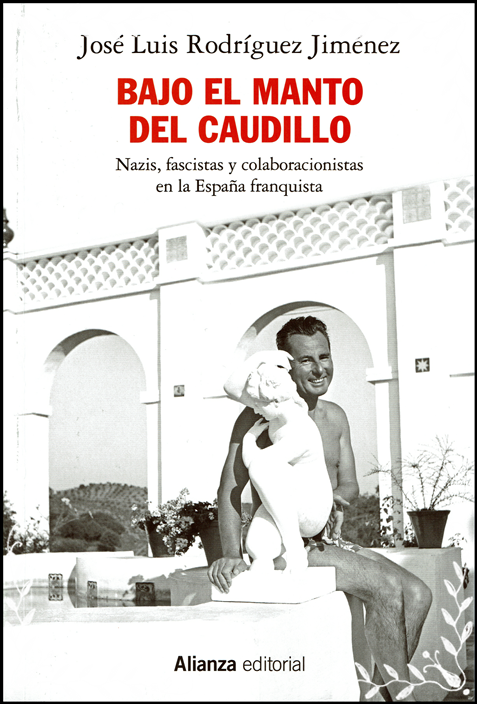

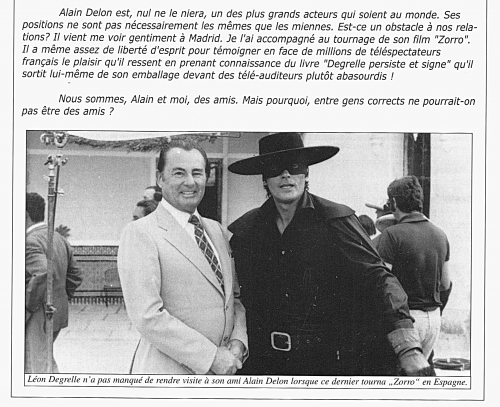

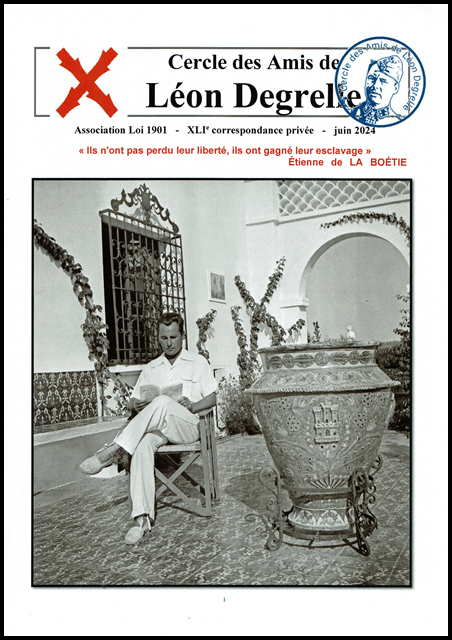

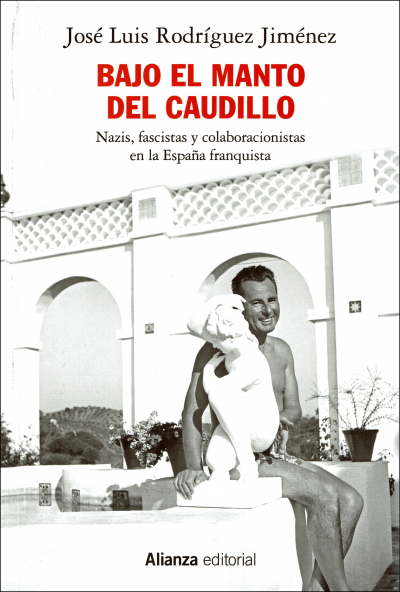

La 41e Correspondance du Cercle des Amis de Léon Degrelle nous avait mis en garde à propos de la publication d'un nouvel ouvrage apparemment consacré à Léon Degrelle (une photographie inédite prise à La Carlina dans les années cinquante en fait la couverture), Bajo el manto del Caudillo (« Sous le manteau du Caudillo [Franco] », par un certain José Luis Rodríguez Jiménez : « Internet nous apprend que l'auteur est un professeur d'université, spécialiste de l'extrême-droite et des fascismes ?! Sans doute du même type que ceux que nous subissons en France ou en Belgique, tels les Balace, Colignon, Milza, [...] Tout un programme ! » (ce blog au 6 juillet 2024).

En plein dans le mille ! Nous avions en effet déjà été prévenus par un article à sensation du quotidien espagnol en ligne El Mundo, le 22 mars dernier, annonçant le bouquin : Léon Degrelle : les cinq femmes (dont une duchesse) du nazi que Franco protégeait !

Présentant ces prétendues révélations historiques, –évidemment orientées, c'est-à-dire politiquement correctes !–, le journaleux de service en faisait d'emblée un résumé digne des dénonciations #MeToo : « Marié et père de cinq enfants, le leader du mouvement fasciste belge, condamné à mort dans son pays après la Seconde Guerre mondiale, se souciait peu que sa femme soit condamnée à cinq ans de prison pour collaboration. Il a trouvé dans l'Espagne de Franco un refuge paisible, où il eut l'occasion de faire fortune et d'entretenir des relations avec quatre autres femmes, parmi lesquelles, la duchesse de Valence et la phalangiste, membre de la Section féminine, Clara Stauffer Loewe. [...] Et ce n'est pas un hasard si les autres femmes avec lesquelles il a eu des relations avaient des moyens économiques confortables. »

Du journal en ligne El Mundo, le 22 mars 2024 :

« Catholique, excellent orateur, décoré par Hitler lorsqu'il mit son parti, Rex, au service des nazis, et condamné à mort par contumace en tant que traître à sa patrie, il vécut heureux en Espagne, protégé et étroitement surveillé par la police du régime. C'est grâce au contrôle permanent dont il a fait l'objet qu'il a été possible de suivre bon nombre de ses déplacements depuis son atterrissage spectaculaire le 8 mai 1945 sur la plage de La Concha à San Sebastián jusqu'à sa mort à Malaga, en 1994.

Dans Sous le manteau du Caudillo (Alianza), l'historien José Luis Rodríguez Jiménez a reconstitué son séjour en Espagne, les différentes résidences qu'il a eues (certaines luxueuses, comme le domaine La Carlina, à la périphérie du village sévillan de Constantina) et les (au moins) cinq femmes avec lesquelles il a partagé quelques périodes de sa vie trépidante. »

Précisons, s'il le fallait encore, qu'Adolf Hitler remit personnellement les plus hautes décorations militaires allemandes à Léon Degrelle, non parce que ce dernier lui aurait offert le mouvement Rex, mais pour sa conduite héroïque au front de l'Est (ce blog, entre autres, au 21 juin 2018). Quant à sa condamnation à mort, elle fut prononcée par un tribunal belge d' « épuration » appliquant des lois arbitraires avec effet rétroactif (ce blog aux 24 janvier 2023 et 10 avril 2024).

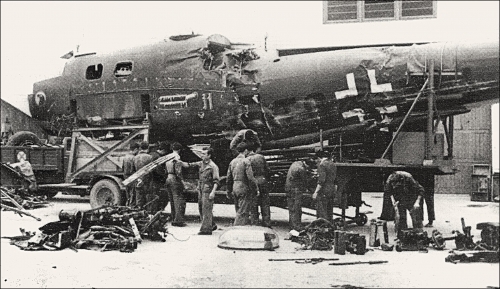

Sur le crash de son avion à San Sebastián, voir ce blog aux 20 mai 2016 et 18 juin 2020 ; et sur la merveilleuse propriété de La Carlina, le 23 octobre 2022.

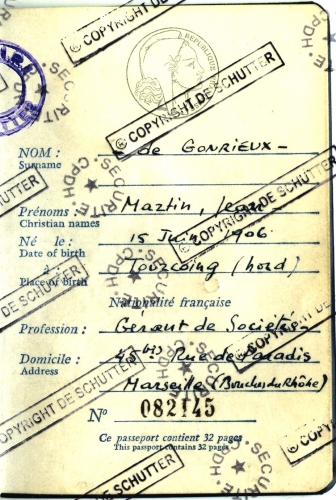

Parmi ces femmes aux revenus « confortables » figura apparemment quelqu'une dont jamais personne n'avait entendu parler jusqu'ici, Hélène Cornette. Voici, reprenant les informations de l'auteur du bouquin, ce que nous en dit El Mundo : « Au début des années 1950, alors qu'elle a 44 ans et lui 46, Degrelle rencontre la Parisienne Hélène Cornette, collaboratrice du IIIe Reich, condamnée par contumace en 1948 à cinq ans de prison, à 100 000 francs d'amende et à la confiscation, au profit de l’État, de ses biens présents et futurs. Mariée depuis les années 1930 au policier Pedro Urraca, elle partage avec Degrelle “un passé similaire, avec le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, leurs expériences de vaincus et de condamnés, ainsi que les liens avec la Belgique, et ils partagent le diagnostic politique du danger posé par l'URSS. Leur idylle, bien que saisonnière, durera plusieurs années”, au cours desquelles elle se rend régulièrement dans la propriété La Carlina.

Cependant, “soit elle décida que cette relation avait déjà été trop loin pour une étrangère, bien que disposant d'un passeport espagnol, exilée et qui voulait conserver les avantages de sa vie conjugale, soit il avait déjà entamé une relation, avec une autre femme, fille d'un antiquaire, ce qui n'a plu ni à ses filles, ni à Clarita, ni à Hélène”. »

Le fils d'Hélène Cornette, Jean-Louis, a confié à José Luis Rodríguez Jiménez cette photo de sa mère prise dans les jardins de La Carlina, la propriété andalouse de Léon Degrelle.

Le fils d'Hélène Cornette, Jean-Louis, a confié à José Luis Rodríguez Jiménez cette photo de sa mère prise dans les jardins de La Carlina, la propriété andalouse de Léon Degrelle.

L' « historien » illustre, en bas de page, ses qualités cancanières par ce récit pseudo-biographique où se distinguent surtout ses interprétations gratuites :

« Le travail de Degrelle ne devait pas être trop fatigant car il ne cessait de développer ses relations sociales par des voyages à Madrid où une chambre lui était réservée dans la maison de Clara Stauffer, et d'écrire. Et comme il se sentait en sécurité et qu'en plus, il était imprudent et mégalomane, il décida, en 1952, de publier en espagnol Les Âmes qui brûlent, Notes sur la paix, la guerre et l'exil. Ce livre démontre que Degrelle avait cessé de craindre la justice belge et était impatient de se faire entendre afin qu'on reparle de lui comme dans les années trente. » (p. 236).

Mis en appétit par ces détails pour le moins piquants, comment ne pas se précipiter sur ce livre qui s'annonce fort croustillant ? Croustillant, et certainement fondé sur une documentation rigoureusement vérifiée puisque l'auteur, José Luis Rodríguez Jiménez, se targue d'être Docteur en Géographie et Histoire, de disposer d'un diplôme en Défense nationale délivré par l'université de l'Armée et d'enseigner l'histoire contemporaine et l'histoire du terrorisme à l'Université Roi Juan Carlos ! Ce bouquin, nous prévient-il en effet dans la note de présentation en quatrième de couverture, « propose le résultat de décennies d'investigation » (« décadas » au pluriel, donc au moins deux fois dix ans !)...

Nous avons déjà relevé, dans notre première évocation de l'ouvrage (ce blog au 6 juillet 2024), que l'Universidad Rey Juan Carlos s'était jusqu'ici surtout illustrée par la délivrance de diplômes de complaisance. Par exemple, ceux dont s'enorgueillissaient la ministre de la Santé, le président du Parti populaire et la présidente de la région de Madrid. Mais Wikipédia en rajoute des couches, dénonçant les diplômes de criminologie achetés par plus de deux cents « étudiants » policiers et révélant aussi la démission obligée du recteur de ladite université dont la thèse de doctorat n'était qu'un plagiat !

C'est donc en digne collaborateur de cette université bidon, que le Prof. Rodríguez prétend « suivre les traces » de Léon Degrelle dans son pays, en rappelant l'origine de sa thèse de doctorat sur l'extrême-droite espagnole : la célébration à Madrid du centenaire de la naissance d'Adolf Hitler (voir à ce propos ce blog au 15 mars 2024).

Le lecteur ressort quand même assez consterné des précisions détaillées par le pseudo-historien dans son Introducción sur cet événement : non seulement il orthographie fautivement le nom d'Ewald Althans (« Althaus », y compris dans l'index), le chef des jeunes de la Deutsche Freiheitsbewegung du Général Otto Remer, mais il fait de l'époux néerlandais (né dans l'île de Java, appartenant alors aux Indes néerlandaises) de la néerlandaise Florentine Heubel, Meinoud Rost van Tonningen, chef du Mouvement national-socialiste néerlandais et président de la Banque des Pays-Bas, un... « leader nazi danois » (p. 13) !...

Voilà qui promet ! D'autant que le peu scrupuleux codicologue n'arrêtera pas d'appeler, dans son étude prétendument historique, Léon-Marie, le fils unique de Léon Degrelle (ce blog au 26 février 2016),... « Jean-Marie » ! Et ce, aux pages 256 (trois fois), 260 (deux fois), 386 (deux fois) et dans l'index, p. 411. Le pire (ou le plus marrant), c'est que le Rodríguez ose donner aux autres des leçons de rigueur onomastique : « le personnel administratif qui a rempli ces documents s'est trompé en transcrivant différents noms de famille ou a confondu noms et prénoms » (p. 127) ; « la mort du fils de Degrelle [était annoncée dans la presse étrangère] avec toutes sortes d'erreurs (le fils apparaissait avec des noms différents [...] » (p. 257) !!!

Le malheureux Léon-Marie non seulement a perdu la vie précocement, à peine âgé de dix-huit ans, mais il perd aussi aujourd'hui son nom, par l'incompétence d'un prétentieux professeur d'université espagnol, clone (presque aussi pénible, mais, plus jeune, il a donc encore de l'avenir !) de notre pontifiant Francis Balace (ce blog, entre autres, au 6 juillet ou au 8 novembre 2019) !

Dans le texte qu'on peut lire sous la photo, Rodríguez reprend la version invraisemblable d'Anne [Degrelle] Lemay) : « Apparemment, la mère n'en voulut pas à son ex-mari de la perte de son fils et résolut d'envoyer sa fille Anne pour le consoler » (p. 260).

Sur la stratégie de Marie-Paule Lemay pour obtenir ses papiers de divorce, nous renvoyons à notre article du 13 mars 2023. On y trouvera également clairement exprimé son sentiment sur la mort de son fils, dans une lettre virulente à sa belle-sœur Marie, religieuse au couvent des Visitandines, à Paliseul, non loin de Bouillon : « Je l'accuse [Léon Degrelle] de m'avoir pris mon enfant et lui impute la responsabilité totale de sa mort ». Cette incrimination définitive est pourtant citée dans Degrelle en el exilio, de José Luis Jerez Riesco, dont Rodríguez se sert abondamment, notamment p. 379.

Mais revenons aux aventures de Léon Degrelle, Don Juan exilé qui, caché sous le manteau du chef de l’État espagnol, aurait passé ses vacances forcées à séduire les plus riches beautés hispaniques, de la Duchesse de Valence à la fille du propriétaire des célèbres bières Mahou, en passant par... la femme française d'un fonctionnaire de police espagnol. Déjà, on s'interroge sur le casting : Léon Degrelle courait-il vraiment après les sous de cette désargentée ? On vient de lire en effet qu'elle était ruinée et n'avait à partager avec son prétendu amant que ses souvenirs de persécution et sa crainte des Soviets...

En parcourant le bouquin, nous nous rendrons vite compte que le « cas Léon Degrelle » est assez mince et est loin de pouvoir occuper ses 400 pages. Pour se donner de la consistance, le propos a dû s'élargir : le sous-titre évoquera donc les « nazis, fascistes et collaborateurs » ayant trouvé refuge « dans l'Espagne franquiste », Léon Degrelle n'étant plus qu'une sorte de détail de l'histoire (si on ose dire !), son « personnage servant de fil rouge à cet essai » (note de couverture), car son histoire « nous permet de connaître les mécanismes de protection des nazis réfugiés chez nous, c'est-à-dire l'intervention des autorités, mais aussi des personnes qui, faisant partie du régime ou non, ont pris des décisions au niveau individuel en faveur des demandeurs d'asile auxquels les unissaient des liens idéologiques et personnels » (p. 16).

Quel embrouillamini pour ne jamais dégager aucun « mécanisme de protection », mais des rencontres et des amitiés engendrant réactions, prises de position, initiatives au cas par cas... Encore eût-il été intéressant, voire indispensable, que le prof de cette université, tout de même abracadabrante, ait défini plus clairement ce qu'il entend par « nazis réfugiés chez nous » car son corpus d'étude englobe également sans sourciller aussi bien le général français Raoul Salan, partisan de l'Algérie française, l'archiduc Otto de Habsbourg, héritier de l'Empire austro-hongrois, ou Juan Perón, président d'Argentine... Dame ! Il fallait bien remplir le bouquin...

Les ragots qui font les certitudes d'un « prof d'unif »

C'est que le but de l'ouvrage serait finalement d'apporter sa contribution –dérisoire en définitive– à l'entreprise sans fin de démonisation absolue du national-socialisme : « De plus, l’œuvre écrite de Degrelle et ses déclarations aux médias internationaux ont joué et continuent de jouer un rôle important dans la spécialisation du néonazisme dans la négation de l'extermination de groupes de populations par le régime nazi et ses alliés, afin d'exonérer de leurs responsabilités ceux qui la planifièrent et l'exécutèrent. C'est pour cela que dans ce livre qui est le fruit de décennies d'investigation sur ce thème général, j'ai principalement suivi ses traces. » (p. 16).

Malheureusement, la méthodologie développée par le docte académicien pendant ses décadas de recherche, n'est pas non plus très assurée, laissant errer ses observations dans l'imprécision, l'incertitude, le flou, ouvrant la porte aux supputations gratuites. Nous n'avons que parcouru tout ce qui ne nous paraissait pas concerner directement Léon Degrelle. Suffisamment tout de même pour nous faire une opinion ! Des exemples ?

« Dans ces conditions, il paraissait logique [pour les Alliés] de penser que l'Espagne serait très probablement le pays européen où les nazis s'étaient déjà organisés, ou allaient le faire, pour transformer le territoire en base d'opérations [nazies] car c'était là que cherchaient refuge les cadres dirigeants du nazisme alors que sonnait l'heure de l'effondrement du Troisième Reich » (p. 107).

« Néanmoins, au cours de l'année 1946, les recherches des Alliés permirent la découverte d'importantes quantités d'argent cachées en d'autres endroits [que l'ambassade d'Allemagne en Espagne] par des diplomates et autres agents allemands, peut-être à des fins personnelles bien qu'à cette époque, on pouvait supposer qu'il s'agissait d'une réserve secrète constituée à des fins politiques. » (p. 108).

« Étant donné qu'on n'a pas trouvé de documents dans lesquels Franco prendrait position à ce sujet [la protection de réfugiés du Reich] ou donnerait des ordres concernant une personne en particulier, on peut supposer qu'il communiquait ses décisions verbalement, principalement à son cousin, le général Francisco Franco Salgado-Araujo, chef de la Secrétairerie militaire et personnelle du chef de l’État, qui les transmettait aux ministres des Affaires étrangères Lequerica et Artajo, et appliquait les différentes recommandations en faveur des réfugiés. » (p. 123).

José Félix de Lequerica (1890-1963), phalangiste de la première heure, fut ambassadeur d'Espagne en France de 1939 à 1944 (photo de la présentation de ses lettres de créance dans Le Pays réel du 4 novembre 1939). Devenu ministre des Affaires étrangères en août 1944, il « arrache au Caudillo l'autorisation de recevoir en Espagne [les ministres français] Pierre Laval et [...] Abel Bonnard » (Olivier Mathieu, Abel Bonnard, une aventure inachevée, Postface de Léon Degrelle, Avalon, 1988, p. 326). Nous ignorons si Lequerica intervint auprès de Franco pour le cas de Léon Degrelle, mais, choqué du sort qui fut réservé à Pierre Laval livré aux Français et après qu'il eut empêché l'extradition d'Abel Bonnard, il ne fut sans doute pas contre le maintien sur le sol espagnol du condamné à mort belge dont il avait efficacement aidé la libération des prisons françaises en 1940 et qu'il avait alors rencontré à Vichy (voir ci-après).

« Il semble donc raisonnable de penser qu'à partir de son poste de chef de l'Office central de la Sécurité du Reich et chef de la SS et avec un service de renseignement à ses ordres, Himmler a continué [de 1942 à 1944] de donner des ordres pour préparer des filières d'évasion. » (p. 137).

« On pourrait imaginer que Carlos Fuldner était entré en contact avec l'ambassadeur d'Argentine à Madrid et qu'il reçut son aide pour la création d'une filière d'évasion pour les nazis car le groupe de colonels argentins à l'origine du putsch militaire, et surtout Perón déjà président, considérait leur persécution comme injuste, de même qu'était jugé historiquement anormal le fait de créer un tribunal international pour juger les principaux dirigeants du Troisième Reich. » (p. 145).

« Il est fort possible qu'on ait fait disparaître des archives espagnoles, il y a déjà de nombreuses années, les documents relatifs à la fuite de nazis. » (p. 147).

« A propos du trésor des Oustachis, des fleuves d'encre ont coulé, mais il est permis de supposer [...] que certains biens ont été cachés au Vatican » (p. 150).

« Il semblerait que l'argent [nécessaire à l'ouverture du restaurant Horcher à Madrid] aurait été procuré par le bureau d'espionnage des SS afin de servir de point de rencontres sociales pour les Allemands de Madrid et de lieu de coordination pour les agents de l'espionnage » (p. 158).

« Même s'il n'y a pas de documents pour le prouver, le Haut État-Major [de l'armée espagnole] a dû autoriser le séjour en Espagne d'un personnage beaucoup plus remarquable et connu que Darquier de Pellepoix : Karl Bömelburg, le chef de la Gestapo en France et, comme tel, responsable de nombreux crimes, y compris de la déportation de juifs dans les camps d'extermination. Il est difficile d'imaginer que le Haut État-Major ait ignoré sa présence sur le sol espagnol et, dans son cas, l'absence de documentation constitue en effet la preuve d'un travail bien fait » (p. 201).

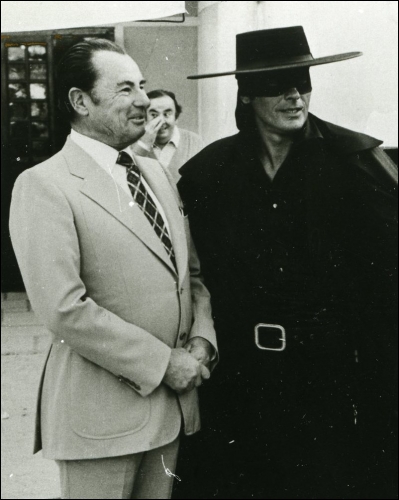

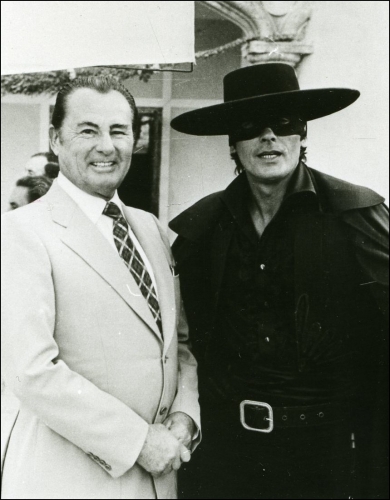

Otto Skorzeny et Léon Degrelle se promènent dans les jardins de la finca de Majalimar, immense propriété agricole andalouse où il put vivre de 1949 à 1954, grâce à la protection du ministre du Travail phalangiste José Antonio Girón.

Otto Skorzeny et Léon Degrelle se promènent dans les jardins de la finca de Majalimar, immense propriété agricole andalouse où il put vivre de 1949 à 1954, grâce à la protection du ministre du Travail phalangiste José Antonio Girón.

« Néanmoins, certains promoteurs de la “légende Skorzeny” ont affirmé qu'à la fin des années quarante, il serait arrivé en Argentine par la voie italienne, et que là, il prit contact avec d'autres réfugiés allemands, comme le pilote de chasse Hans-Ulrich Rudel et l'ingénieur en aéronautique et pilote d'essai Kurt Tank, travaillant tous deux comme conseillers de Perón. Après une série d'aventures amoureuses avec plusieurs femmes d'influence – y compris Eva Perón –, Skorzeny retraversa l'océan pour s'installer en Espagne. Ce qui est certain, c'est que les autorités espagnoles ont gardées secrètes les circonstances de son arrivée dans le pays. » (p. 214).

Si Juan Domingo Perón figure dans ce livre sur les « fascistes [...] dans l'Espagne franquiste », c'est que le président argentin fut –péché capital !– un « admirateur du nazisme » (p. 132).

En voici une photographie dédicacée à Georges Gilsoul (1922-1997) qui prit cette autre photo du couple en exil (copies de mauvaise qualité extraites des bulletins ronéotypés Gil raconte envoyés à compte d'auteur, à travers toute l'Europe).

Georges Gilsoul s'engagea in extremis (le 2 juillet 1944 !) dans la Division SS Wallonie, recruté par Léon Degrelle en personne dans l'usine de Leipzig où il effectuait son Service du Travail Obligatoire. Envoyé sur le front de Poméranie où il participa aux féroces combats d'Altdamm et de l'Oder, il échappa encore aux pelotons d'exécution de l'épuration. Il devint après la guerre un des meilleurs propagandistes et diffuseurs des écrits degrelliens interdits de vente en Belgique (quelque 900 Degrelle m'a dit, autant de Lettres à mon Cardinal, solde des Cohue de 1940 et Campagne de Russie sauvés du pilon...).

Inconnu des « encyclopédistes » à la De Bruyne, Georges Gilsoul, dit Gil ou « le bipède motorisé », a été immortalisé par Saint-Loup dans Les Nostalgiques (p. 103 sv., 190, 218, 249 sv.) et salué avec effusion par Robert Poulet (Eloge d'un Frelon) dans l'hebdomadaire Rivarol (1er novembre 1985). Quand il venait en Espagne rendre compte à son chef Léon Degrelle, Gil se permit –à au moins cinq reprises– de visiter l'ex (et futur) président d'Argentine, pays où il résida pendant plusieurs années après la guerre et où naquit sa fille (ci-dessus une photo de Gil à La Carlina, publiée dans Tintin mon copain, p. 113).

Inconnu des « encyclopédistes » à la De Bruyne, Georges Gilsoul, dit Gil ou « le bipède motorisé », a été immortalisé par Saint-Loup dans Les Nostalgiques (p. 103 sv., 190, 218, 249 sv.) et salué avec effusion par Robert Poulet (Eloge d'un Frelon) dans l'hebdomadaire Rivarol (1er novembre 1985). Quand il venait en Espagne rendre compte à son chef Léon Degrelle, Gil se permit –à au moins cinq reprises– de visiter l'ex (et futur) président d'Argentine, pays où il résida pendant plusieurs années après la guerre et où naquit sa fille (ci-dessus une photo de Gil à La Carlina, publiée dans Tintin mon copain, p. 113).

Grand amateur de ragots, le spécialiste des dessous de l'Espagne franquiste, fait non seulement d'Otto Skorzeny l'amant d'Evita Perón, mais d'un milliardaire allemand proche des services secrets nazis, le responsable des succès électoraux des péronistes (54 % en 1946, 67 % en 1967) et non leur programme de redressement économique et de justice sociale. L'action présidentielle de Juan Perón se réduirait finalement à faire de son pays « la destination préférée des nazis, fascistes et collaborateurs en fuite [...], en ce compris Hitler, Goebbels et quelques-uns de leurs fidèles, dans les derniers jours de la guerre » !... (p. 137).

On aura compris que de tels renseignements s'alimentent, comme tout le livre, de n'importe quel racontar. Ainsi du domicile madrilène du fondateur du justicialisme : « Par la suite, grâce à un cadeau de plusieurs amis –c'est du moins ce qu'on raconte– Perón, protégé par la Garde Civile, résidait en tant que propriétaire, dans le quartier de Puerta de Hierro, d'un cinquième étage à trois niveaux, avec sa secrétaire devenue son épouse, connue sous le petit nom d'Isabelita, c'est-à-dire Isabel Martínez de Perón, et plusieurs chiens. » (p. 351).

Ragots degrelliens

On ne sera pas étonné, en lisant les pages consacrées à Léon Degrelle, de constater de semblables approximations, interprétations malveillantes, affirmations gratuites, ragots... Un florilège.

Les nouveaux époux Degrelle en promenade à Tournai.

Les nouveaux époux Degrelle en promenade à Tournai.

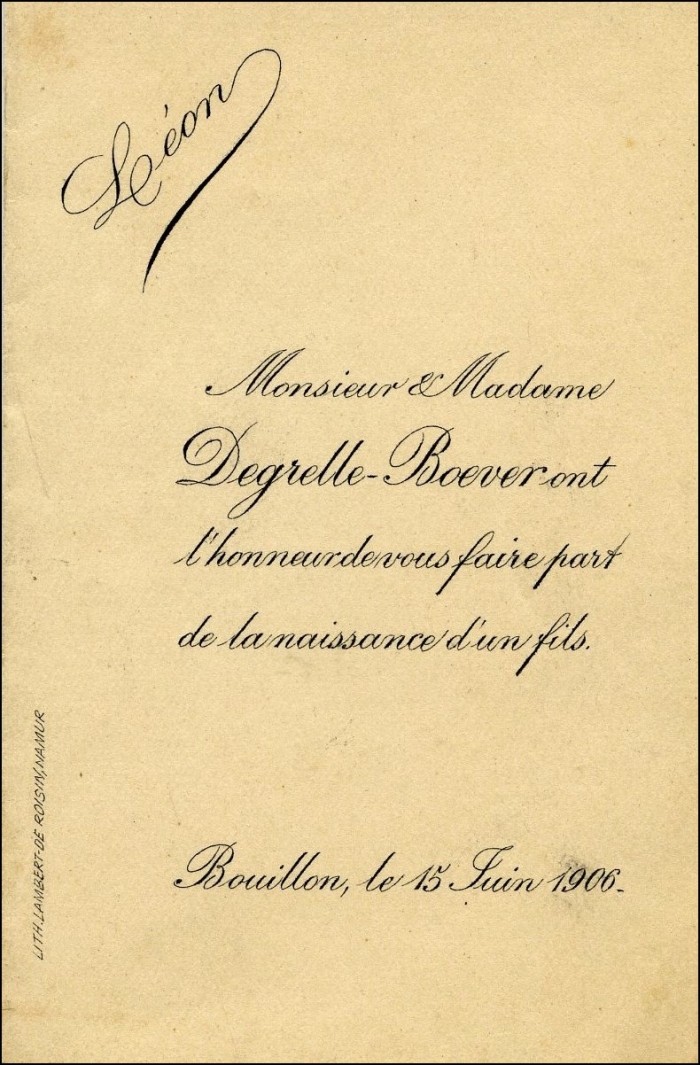

« [Léon Degrelle] s'était marié avec une femme française, de famille très riche, et le couple faisait habituellement ses courses à Paris » (p. 60).

« Degrelle se sentit flatté par la place que le Führer lui avait faite dans son agenda [mais] pour l'opinion publique belge, Rex était devenu une succursale du nazisme » (p. 60).

« Ce qui est intéressant [dans le résultat des élections de 1937 “Van Zeeland contre Degrelle”], c'est que cet événement inattendu du “tous contre un” laissa une trace profonde chez le leader rexiste et permet d'expliquer sa dérive pronazie » (p. 61).

« A partir de janvier 1940, [...] Degrelle allait recourir de plus en plus aux théories du complot pour expliquer ce qui était en train de se passer » (p.63).

« une série d'extrémistes de droite fascisés et fanatiques du Troisième Reich, parmi lesquels José Finat qu'il a dû connaître en Espagne et, par la suite, visiter quand il fut ambassadeur à Berlin » (p. 67).

« Degrelle élargit le cercle de ses amitiés espagnoles au cours de l'hiver 1938, [...] de nouvelles amitiés qui pourraient se montrer disposées à l'aider dans le futur » (p.77).

« Je ne dispose pas d'éléments concrets sur la relation entre [Léon Degrelle et Clarita Stauffer] à cette époque, mais [...] il ne fait pas de doute qu'ils avaient à tout le moins établi une solide relation d'amitié » (p. 83).

« Il est évident que [dans La Campagne de Russie,] Degrelle passe sous silence de nombreuses choses qu'il a dû voir et entendre » (p. 94).

« Le plus probable est que [Léon Degrelle] dut faire face aux frais [de La Carlina] grâce au soutien économique de certaines amitiés ou que ces mêmes amitiés le recommandèrent pour qu'il obtienne sans caution un emprunt bancaire à taux réduit » (p. 232).

Mais faut-il s'embarrasser de vérifications rigoureuses à propos de Léon Degrelle, alors qu'il importe surtout de le salir en s'inscrivant docilement dans la tradition de l'histoire correcte, telle que doit désormais l'enseigner l'université ?

Le Cercle des Amis de Léon Degrelle l'avait immédiatement subodoré : Rodríguez s'inscrit effectivement dans la ligne des Balace, Colignon et autres magouilleurs de l'Histoire.

Tel donc le clownesque « Prof » Francis Balace à la déloyauté arrogante chevillée au corps, il faut inlassablement répéter que Léon Degrelle est un menteur et un mythomane : « Il n'est pas un historien sérieux qui puisse accorder la moindre créance à la mauvaise foi continuelle de Léon Degrelle et de son hypertrophie du moi » (ce blog au 30 juin 2016). Ce qu'exécute donc scrupuleusement Rodríguez puisqu'il est « historien » diplômé !

Aussi s'en donne-t-il à cœur joie, concurrençant même Balace dans ses litanies de vaines invectives : « un personnage égocentrique et souvent menteur » (p.57) ; « malgré son narcissisme» (p.66) ; « fidèle à lui-même, Degrelle n'a pas manqué d'exagérer » (p. 76) ; « Bien qu'il soit certain que Degrelle exagère » (p. 96) ; « Degrelle était un égocentrique qui mentait, manipulait et exagérait » (p. 173) ; « c'était un imprudent mégalomane » (p. 216),...

Léon Degrelle s'inventerait des amis

Pour établir ses contre-vérités, Rodríguez n'hésite pas à recourir à l'argument d'autorité pour discréditer les assertions de Léon Degrelle qui lui paraissent d'évidence incroyables et relevant donc de la folie des grandeurs ! Ainsi veut-il ruiner le rapport du tout premier interrogatoire du nouveau patient de l'Hôpital Mola par le commissaire de la police secrète de San Sebastián (Cuerpo General de Policia) à l'intention de la Direction Générale de la Sécurité à Madrid :

« Blessé et mal en point, mais fidèle à lui-même, Degrelle n'a pas manqué d'exagérer un peu devant le commissaire de San Sebastián qui ajouta les propos suivants à son rapport : “Il dit qu'il s'est battu pour notre Guerre de Libération, en lui envoyant les meilleurs de ses hommes. Qu'il est un ami du Généralissime Franco, de M. Lequerica et du Général Muñoz Grandes, mais qu'il ne veut absolument pas les déranger puisque lui-même et ses compagnons sont venus délibérément en Espagne pour se livrer, en tant que soldats allemands, aux Autorités afin d'être internés”. » (p. 76).

Quoi ! Léon Degrelle ose prétendre être « l'ami » de personnalités parmi les plus éminentes de l’État espagnol ? Quel mégalomaniaque !...

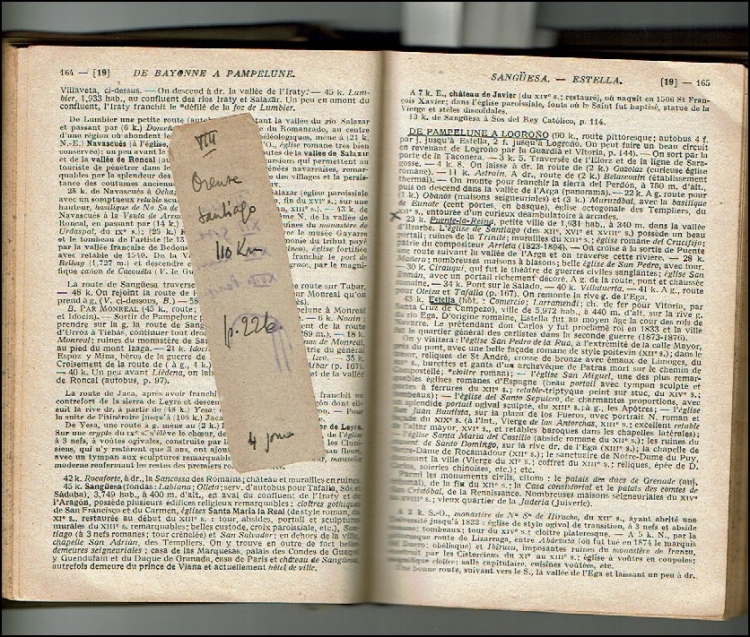

Ses décadas de recherches n'ont manifestement pas permis à l'universitaire soldé d'apprendre que Léon Degrelle –qui visita en hôte d'honneur, du 2 au 14 février 1939, les principaux lieux de combats des troupes nationalistes (Madrid, Tolède, Barcelone,...)– fut longuement reçu par le Général Franco en personne dans son quartier général de Saragosse, le 9 février 1939. Franco connaissait en effet Rex et Léon Degrelle depuis longtemps, ainsi qu'il le manifesta à l'envoyé spécial du Pays réel, René Lust, en 1936. Il faut préciser que Léon Degrelle entretenait également, depuis 1933, des relations suivies avec José Antonio Primo de Rivera, le chef de la Phalange, qui lui signa la toute première carte de membre de la Phalange de l'étranger (ce blog au 31 mars 2021).

Le Général Franco, lui confiant son portrait dédicacé pour le quotidien rexiste, déclara à René Lust, envoyé spécial du Pays réel : « Vous direz à votre chef, Léon Degrelle, que je suis très sensible à cette visite. J'aurais voulu le recevoir lui-même et lui dire mon admiration. Je connais bien le mouvement rexiste ; est-il besoin de vous dire qu'il a toute ma sympathie ? Je suis sûr que Rex gagnera sa bataille comme nous gagnerons la nôtre, car le rexisme est une mystique et la foi force la victoire. » (Le Pays réel, 23 septembre 1936).

Le docteur ès carabistouilles, ignore évidemment aussi que José Félix de Lequerica, ambassadeur d'Espagne en France, fit la connaissance de Léon Degrelle, déporté par le gouvernement belge dans le camp de concentration français du Vernet (ce blog aux 30 avril 2017 et 28 septembre 2022), immédiatement après sa libération et sa prise en charge par Pierre Daye qui avait remué ciel et terre pour le retrouver. S'arrêtant à Vichy, sur le chemin du retour le 24 juillet 1940, Pierre Daye présenta Léon Degrelle à son ami Lequerica qui l'avait accompagné auprès de Franco en avril 1938. Ils dînèrent tous ensemble à l'Hôtel des Ambassadeurs abritant le corps diplomatique accrédité auprès du Maréchal Pétain. Léon Degrelle put non seulement le remercier chaleureusement pour son intervention ayant grandement facilité la mission libératrice de Pierre Daye, mais également attirer son attention sur la présence de nombreux autres Belges innocents dans les geôles françaises (dont l'écrivain Paul Colin, directeur du Nouveau Journal), afin de hâter leur libération (Le Soir, 30 juillet 1940). Les deux hommes se revirent encore en juillet 1944 à Paris où ils dînèrent à l'Hôtel Claridge.

Après l'annonce de son rappel en Espagne par le Caudillo, le Général Agustín Muñoz Grandes est reçu, le 13 décembre 1942, par Adolf Hitler à la « Tanière du Loup », le Quartier Général de l'armée allemande sur le Front de l'Est. Le Führer vient d'ajouter les Feuilles de Chêne à la Croix de Chevalier de la Croix de Fer du général espagnol, faisant de lui le second des huit récipiendaires non-Allemands de cette prestigieuse distinction, avec Léon Degrelle qui en sera l'ultime bénéficiaire.

Quant au Général Agustín Muñoz Grandes (1896-1970), comment Léon Degrelle ne l'aurait-il pas connu puisqu'il fut le commandeur de la Division Azul des Volontaires espagnols au Front de l'Est jusqu'en décembre 1942. Avant de rentrer à Madrid, rappelé par Franco, il fut l'un des rares étrangers, avec Léon Degrelle, à recevoir des mains d'Adolf Hitler, en son Quartier Général de Rastenburg le 13 décembre 1942, la Croix de Chevalier de la Croix de Fer avec Feuilles de Chêne.

On a vu que Léon Degrelle partageait les idéaux de la Phalange –si proche de Rex– dont Muñoz Grandes avait été le ministre-secrétaire général avant de s'engager dans la croisade antibolchevique. C'est donc avec joie qu'il accueillit dans sa Division Wallonie, au moment des derniers combats de Poméranie, partie des Légionnaires espagnols ayant refusé de quitter le front après la dissolution de leur division d'infanterie décidée par Franco en mars 1944 (Ángel González Pinilla, La Legión clandestina, Españoles en la Wehrmacht y las Waffen-SS 1944-1945, p. 136). Muñoz Grandes lui gardera une fidèle reconnaissance pour avoir contribué à préserver ses hommes d'une funeste dispersion dans les diverses unités de la Wehrmacht et de la Waffen-SS.

Des Bourguignons de la Division SS-Wallonien fraternisent avec leurs nouveaux camarades espagnols ayant choisi de poursuivre la croisade antibolchevique à leurs côtés. « Combien d'Espagnols rejoignirent la Division wallonne ? Comme tout ce qui concerne la participation espagnole durant les derniers mois de la guerre, les chiffres varient significativement selon les sources. [...] Un autre calcul de la composition de la compagnie espagnole vient du SS-Ustuf Albert Steiver, chef de la 1. Kompanie du I Bataillon du SS Freiwilligen-Grenadier-Regiment 70, qui l'estime à deux cent quarante espagnols divisés en trois groupes en provenance de Berlin [...], plus un autre de cent vingt en provenance de Vienne. » (Ángel González Pinilla, La Legión clandestina, Españoles en la Wehrmacht y las Waffen-SS 1944-1945, p. 141).

Le tout premier témoignage que nous possédons de l'atterrissage en catastrophe de l'avion de Léon Degrelle sur la plage de San Sebastián est celui d'un habitant proche du rivage, réveillé en sursaut et accouru en pyjama : « La mer s'engouffrait dans la cabine engloutie et nous arrivait à la moitié du corps. Sur la plage, devant les chalets et les auberges, quelques gardes civils faisaient de grands gestes. Presque tout le monde était blessé. Les blessures apparemment les plus graves de Degrelle semblaient venir des brûlures causées par l'explosion. Il se plaignait beaucoup de l'épaule. La première chose que demanda Degrelle fut de savoir s'il était en Espagne et quand on lui répondit que oui, il baragouina qu'il était un ami de Muñoz Grandes. » (témoignage de Jesús Jiménez, in Félix Elejalde Aldama, La Aviación en Guipuzcoa (1908-1996), p. 125).

Pourquoi ne fut-il pas immédiatement question là de Franco et de Lequerica, connus tout aussi bien de Léon Degrelle, si pas mieux que Muñoz Grandes ? S'adressant à un civil espagnol, le blessé a-t-il pensé qu'invoquer le Caudillo lui-même aurait suscité l'incrédulité ? Que le nom de Lequerica, un ambassadeur à l'étranger, était inconnu et n'aurait produit aucune impression ? Alors que, portant l'uniforme allemand, il ne pouvait qu'éveiller l'intérêt et attirer la sympathie en invoquant le nom vénéré du Commandeur des Espagnols combattant sous l'uniforme allemand ?... Quelques jours plus tard, soigné à l'Hôpital militaire Général Mola de San Sebastián et interrogé par un fonctionnaire de l’État espagnol, Léon Degrelle joua cartes sur tables et donna les noms de tous ceux dont il pouvait légitimement penser se prévaloir de l'amitié. Mais c'est aujourd'hui, quatre-vingts ans plus tard, qu'il suscite l'incrédulité et le sarcasme de prétendus historiens balayant de la main les faits historiques qui les dérangent...

Si la presse belge multiplie les fausses informations destinées à entretenir la pression sur le gouvernement pour obtenir l'extradition de son plus célèbre condamné à mort (ici, en première page du quotidien socialiste Le Peuple, le 22 juin 1947), force est de constater que les noms cités sont bien choisis : Ramón Serrano Suñer (1901-2003), ministre de l'Intérieur et beau-frère de Franco, de la même génération, des mêmes goûts culturels et artistiques, des mêmes aspirations spirituelles et politiques que Léon Degrelle, lia des liens de profonde amitié avec le chef de Rex dès leur première rencontre, le 7 février 1939. Il lui fut d'une aide précieuse et constante après-guerre.

Raimundo Fernández Cuesta (1896-1992), ministre de l'Agriculture, un peu plus âgé, également rencontré lors du voyage de 1939, phalangiste convaincu, resta aussi toujours fidèle à Léon Degrelle (il figurera ainsi, tout comme Serrano Suñer, parmi les invités de marque au mariage de Marie-Christine Degrelle, le 9 octobre 1969).

Agustín Muñoz Grandes (1896-1970) manifesta toujours son soutien et sa sympathie à son frère d'armes condamné à mort dans son pays par une justice expéditive. Leurs relations, sans avoir de caractère particulièrement intime, furent néanmoins toujours sincèrement chaleureuses. En témoigne ce télégramme du 7 avril 1961, envoyé à Léon Degrelle en réponse à ses inquiétudes concernant sa santé : le Capitaine Général du Haut Etat-Major de l'armée espagnole venait de subir une intervention chirurgicale délicate (ulcère gastro-duodénal) : « A l'occasion de mon retour à la vie officielle, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à mon état de santé. Je me porte très bien. Avec mes salutations les plus cordiales. Muñoz Grandes »

À suivre

Ainsi des éditions et rééditions continues des œuvres de l'auteur de Révolution des Âmes en langues étrangères.

Ainsi des éditions et rééditions continues des œuvres de l'auteur de Révolution des Âmes en langues étrangères.

Il me parlait de tout, avec une originalité qui peut surprendre ; l'espace que le général laissait aux événements de la guerre était restreint, alors qu'il s'était engagé comme simple soldat et avait atteint le sommet de la hiérarchie militaire dans une armée qui ne distribuait certainement pas les grades. Degrelle était un soldat courageux, un homme politique intègre, un journaliste brillant et un écrivain passionnant, mais à mes yeux, il était avant tout un grand maître, le grand maître d'un ordre de chevalerie, le dernier à avoir foulé la terre d'Europe. Ce même homme qui m'était apparu, tant d'années auparavant, surgissant presque par magie des brumes de la lagune.

Il me parlait de tout, avec une originalité qui peut surprendre ; l'espace que le général laissait aux événements de la guerre était restreint, alors qu'il s'était engagé comme simple soldat et avait atteint le sommet de la hiérarchie militaire dans une armée qui ne distribuait certainement pas les grades. Degrelle était un soldat courageux, un homme politique intègre, un journaliste brillant et un écrivain passionnant, mais à mes yeux, il était avant tout un grand maître, le grand maître d'un ordre de chevalerie, le dernier à avoir foulé la terre d'Europe. Ce même homme qui m'était apparu, tant d'années auparavant, surgissant presque par magie des brumes de la lagune.

Le fils d'Hélène Cornette, Jean-Louis, a confié à José Luis Rodríguez Jiménez cette photo de sa mère prise dans les jardins de La Carlina, la propriété andalouse de Léon Degrelle.

Le fils d'Hélène Cornette, Jean-Louis, a confié à José Luis Rodríguez Jiménez cette photo de sa mère prise dans les jardins de La Carlina, la propriété andalouse de Léon Degrelle.

Inconnu des «

Inconnu des « Les nouveaux époux Degrelle en promenade à Tournai.

Les nouveaux époux Degrelle en promenade à Tournai.

Chronique de ses années estudiantines, ce livre de Léon Degrelle n'est qu'en apparence anecdotique. On y retrouve certes le récit haut en couleur des farces les plus rocambolesques imaginées par le rédacteur en chef de

Chronique de ses années estudiantines, ce livre de Léon Degrelle n'est qu'en apparence anecdotique. On y retrouve certes le récit haut en couleur des farces les plus rocambolesques imaginées par le rédacteur en chef de