135e anniversaire !

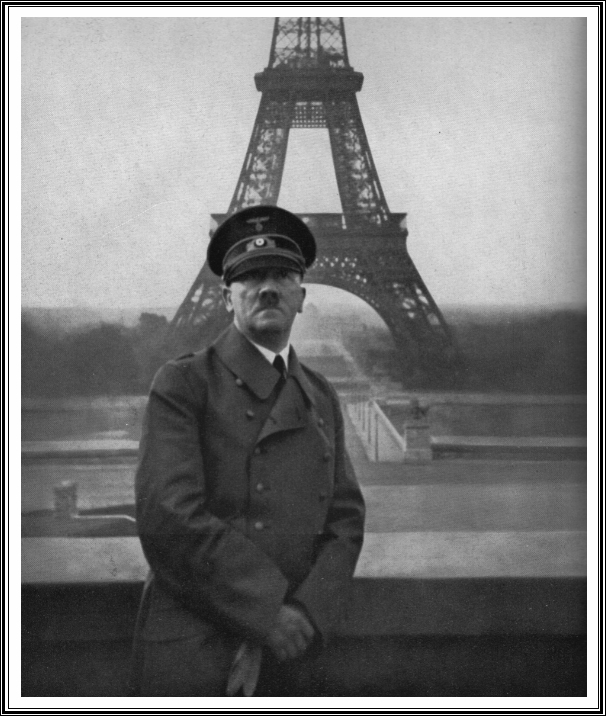

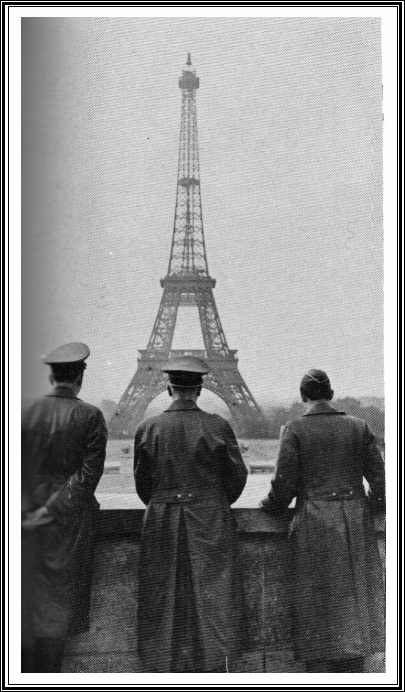

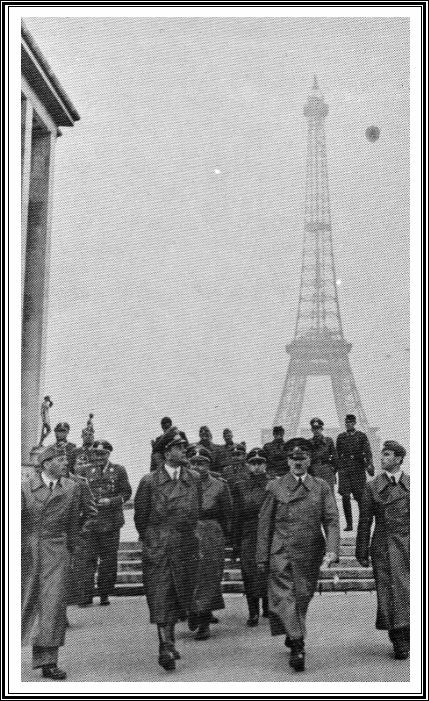

La Tour Eiffel, inaugurée le 31 mars 1889, ne manqua pas de figurer au programme de la visite parisienne d'Adolf Hitler, né vingt jours plus tard, le 20 avril 1889.

C'était le 23 juin 1940 ; ils venaient tous deux d'avoir 51 ans ! (voir aussi ce blog au 20 avril 2019).

[Führerhauptquartier, Mercredi 29 octobre 1941, le soir.]

Von Kluge pose une question : « Mon Führer, quelles furent vos impressions lors de votre visite à Paris, l'année dernière ? »

Le Général Günther von Kluge fut l'un des artisans du succès de la campagne de France : il put accompagner le Führer dans sa visite de Paris, en juin 1940.

Promu le mois suivant General-feldmarschall, von Kluge finit par se compromettre dans la trahison des officiers de la Wehrmacht qui fomentèrent l'attentat du 20 juillet 1944.

Il se suicida le 18 août 1944.

Je fus très heureux à la pensée qu'il y avait au moins une ville dans le Reich qui était supérieure à Paris du point de vue du goût – j'ai nommé Vienne.

Le vieux Paris donne un sentiment de parfaite distinction. Les grandes perspectives sont imposantes.

Durant des années, j'envoyai mes collaborateurs à Paris, afin de les habituer à la grandeur – pour le moment où nous entreprendrions, sur des bases nouvelles, la réfection et le développement de Berlin. Berlin n'existe pas en ce moment mais sera un jour plus belle que Paris.

À l'exception de la Tour Eiffel, Paris ne possède rien de ce qui donne son caractère particulier à une ville, comme c'est le cas du Colisée pour Rome.

(Adolf Hitler, Libres propos sur la guerre et la paix, p. 97).

Le 27 août 1944, Adolf Hitler, tout rayonnant de la joie de revoir Léon Degrelle vivant, lui décerne les plus hautes décorations militaires du Reich et lui fait la confidence la plus affectueusement personnelle qui se puisse concevoir (voir aussi ce blog, entre autres, aux 20 juillet 2018 et 23 juillet 2021).

Je fus tout particulièrement surpris en voyant comment, depuis six mois, Hitler avait repris une vigueur nouvelle.

Son pas était paisible, assuré, son visage reposé d'une étonnante fraîcheur. Depuis la guerre, il avait grisonné beaucoup. Son dos s'était courbé. Mais tout son être rayonnait de vie, d'une vie mesurée, disciplinée.

Il me décora. Puis il me guida vers une petite table ronde.

Il donnait l'impression que nul souci lancinant ou urgent ne l'agitait. Pas un mot désabusé ne laissait sous-entendre qu'il doutait le moins du monde des possibilités d'un redressement final.

Rapidement, il délaissa les considérations militaires et passa à la question du libéralisme bourgeois. Il m'expliqua avec une merveilleuse lucidité pourquoi la chute de celui-ci était inéluctable.

Son œil brillait de bonne humeur. Il se lança avec passion dans un débat sur l'avenir du socialisme. Son visage, admirablement soigné, frémissait. Ses mains fines et parfaites avaient des gestes élémentaires mais ardents, compagnes vivantes de l'orateur.

Cette discussion me donna confiance. Si Hitler était hanté par les problèmes sociaux au point que, pendant toute une heure d'après-midi, il les vivait et les exposait avec une telle netteté, c'est qu'il avait de sérieux apaisements pour le reste. [...]

Au moment du départ, comme s'il eût voulu graver à jamais dans mon cœur un souvenir plus personnel, Hitler revint me prendre la main dans ses deux mains : « Si j'avais un fils, me dit-il lentement, affectueusement, je voudrais qu'il fût comme vous... »

Je scrutai ses yeux clairs, si sensibles, à la flamme simple et rayonnante. Il s'en alla sous les sapins, par un chemin semé de brindilles. Longtemps, je le suivis du regard...

(Léon Degrelle, La Campagne de Russie, pp. 380-381).