Cercle des Amis de Léon Degrelle

39e Correspondance privée – Septembre 2023

Le Cercle des Amis de Léon Degrelle a retrouvé la régularité de sa publication. Sortie ponctuellement en septembre, cette trente-neuvième « Correspondance privée » du Cercle annonce d’ores et déjà sa quarantième édition pour janvier prochain.

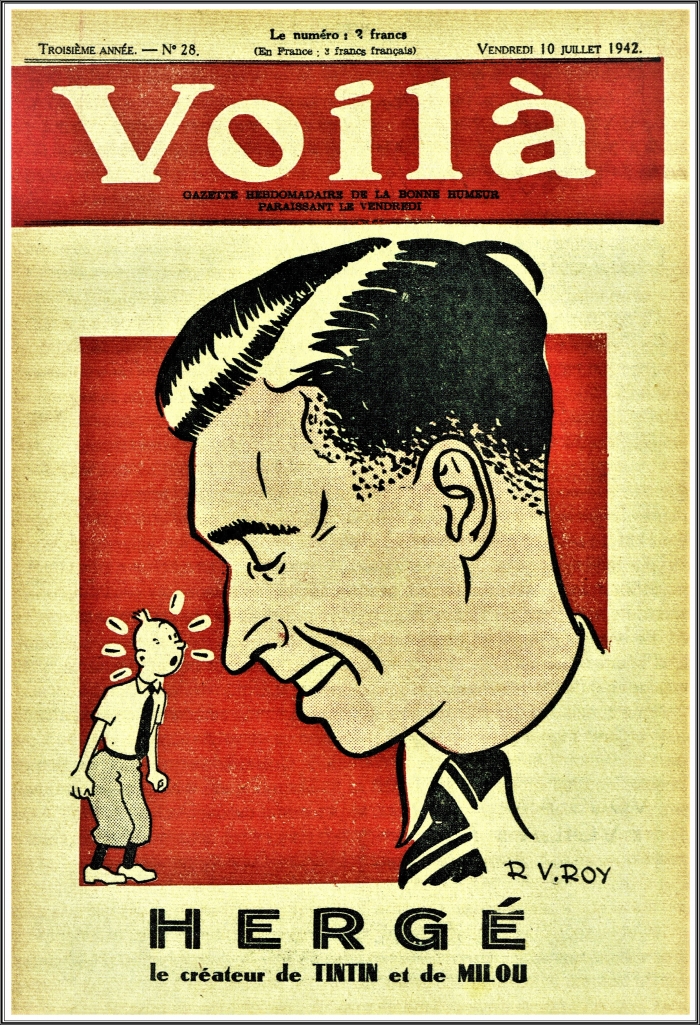

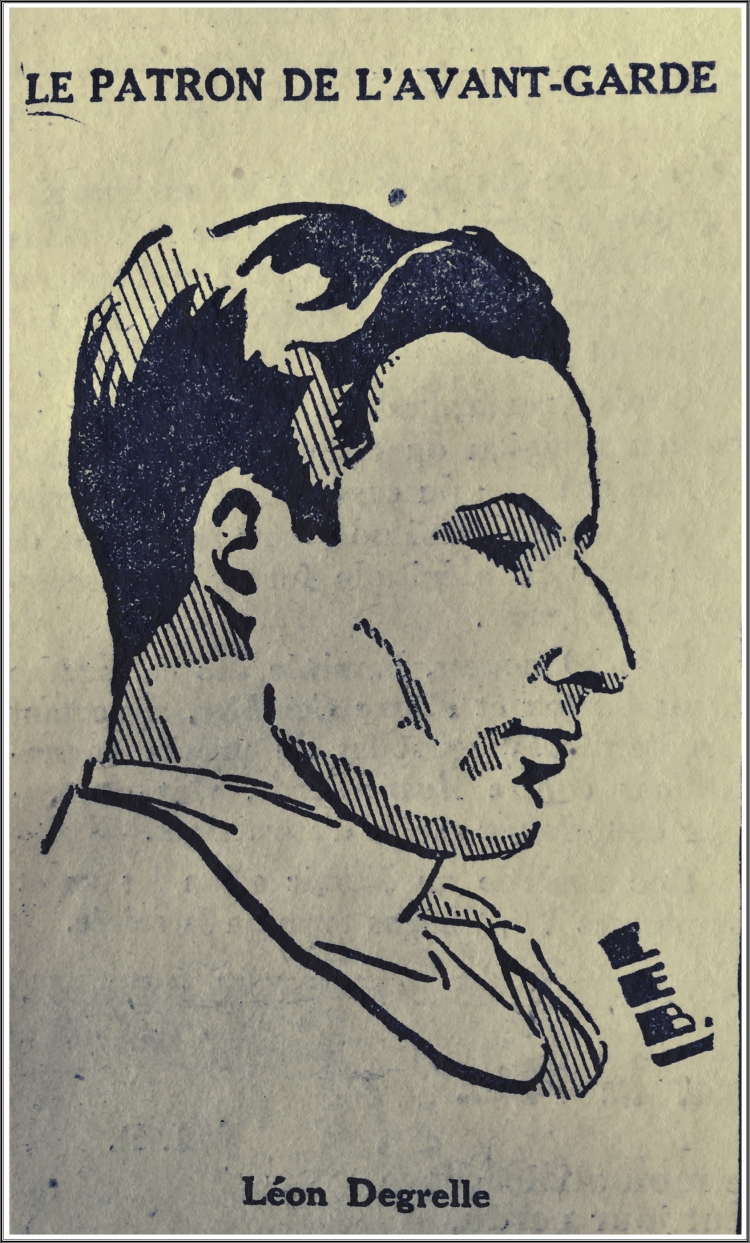

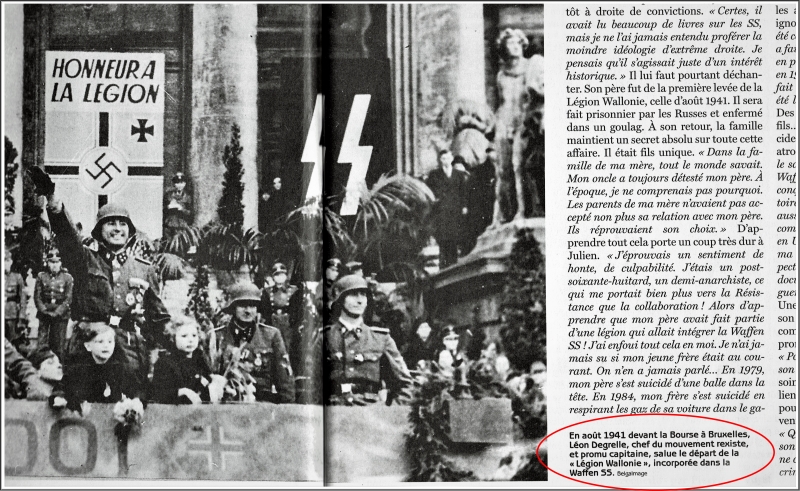

Comme il nous y a désormais accoutumés, le Cercle orne sa « Une » d’une photographie colorisée de Léon Degrelle.

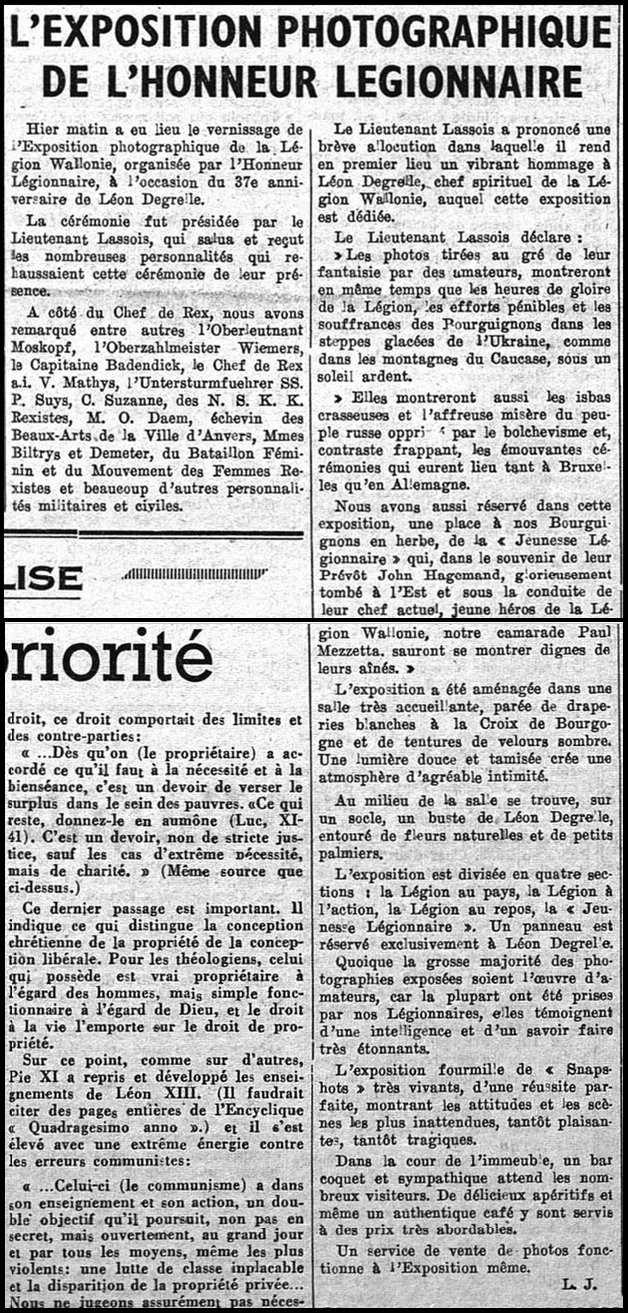

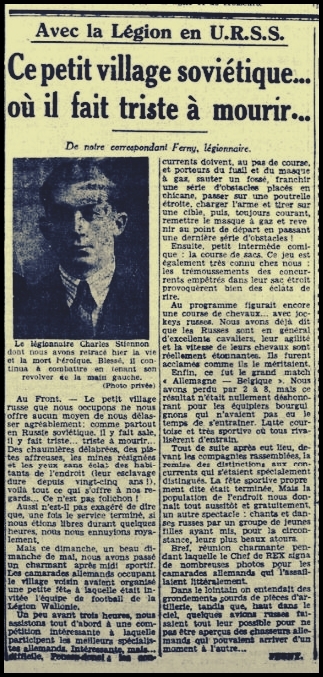

Une exposition sur la Légion Wallonie pour les 37 ans de son chef spirituel

Il s’agit d’un cliché pris à l’occasion du vernissage, le vendredi 18 juin 1943, de l’ « Exposition photographique de la Légion Wallonie » organisée par l’Honneur Légionnaire pour le trente-septième anniversaire de Léon Degrelle (né le 15 juin 1906), dans ses locaux de la rue du Congrès, à Bruxelles. Cette manifestation d’hommage fut ouverte au public pendant toute la durée du week-end, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 20 juin, de 9h à 19h, et était répartie en quatre sections : « La Légion à l’action », « La Légion au pays », « La Légion au repos » et « La Jeunesse Légionnaire », avec, anniversaire oblige, un grand panneau illustré, intitulé « Le Chef ». [Dans son ouvrage à la richissime iconographie, consacré à la Légion Wallonie (Heimdal, t. 2, p. 136), André Lienard confond inexplicablement cette exposition avec l’ « Exposition photographique de la Waffen-SS » (Die Waffen-SS im Bild), organisée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, du 18 mars au 17 avril 1944.]

Le Pays réel du 19 juin 1943 publie un bref reportage sur l’inauguration de l’ « Exposition photographique de la Légion Wallonie » organisée par L’Honneur Légionnaire, mais malheureusement sans la moindre illustration.

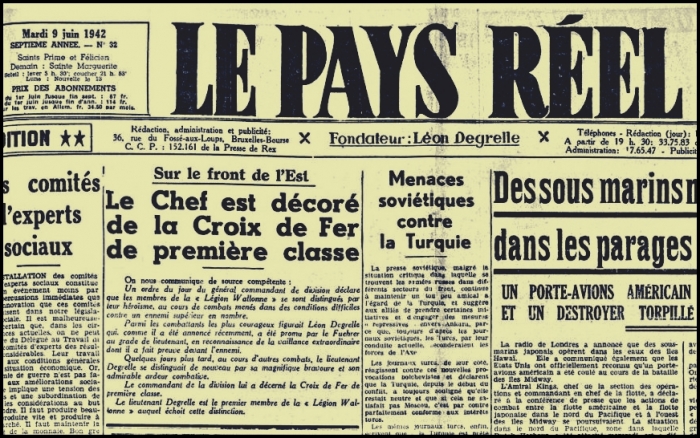

Quoique la Légion fût officiellement intégrée à la Waffen-SS depuis le 1er juin 1943, le nouveau SS-Obersturmführer (lieutenant) Léon Degrelle porte encore l’uniforme de la Wehrmacht, avec ses insignes d’Oberleutnant. Il porte à la boutonnière le ruban de la Croix de Fer de Seconde Classe (3 mars 1942) et celui de la médaille de l’Est (Winterschlacht im Osten, 15 août 1942) ainsi que l’Insigne de combat d’infanterie en argent (Infanterie-Sturmabzeichen, 25 août 1942), la Croix de Fer de Première Classe (21 mai 1942) et l’Insigne des blessés en bronze (Verwundetenabzeichen, 23 mars 1942).

Sur le document magnifiquement colorisé du Cercle, Léon Degrelle, en visitant cette exposition lui rendant hommage en même temps qu’à la Légion, passe devant l'agrandissement d'une des plus célèbres photographies prises durant la pénible Vormarsch vers le Caucase (juillet-août 1942) : à l’avant-plan, Léon Degrelle est rayonnant sur un fond de ciel bleu ennuagé avec, juste derrière lui, comme un Ange gardien, le Commandeur Lucien Lippert, tout sourire aussi, mais les yeux plissés autant sans doute par le soleil que par les soucis de son commandement. Un autre portrait est accroché à droite, celui de Paul Mezetta, nommé, en remplacement de John Hagemans –tué sur le Front du Caucase le 26 août 1942– Prévôt de la Jeunesse Légionnaire (nouvelle dénomination, depuis avril 1943, de la Jeunesse Nationale-Socialiste, qui était le nom donné en novembre 1941 par John Hagemans à la Jeunesse Rexiste originelle). Lui aussi est titulaire de la Médaille de l’Est et des Croix de Fer de Seconde et Première Classe.

Il existe tout un reportage photographique de la visite de Léon Degrelle à cette exposition sur la Légion Wallonie : un des clichés les plus intéressants est certainement celui où Léon Degrelle observe le panneau de photos prises sur le Front le concernant : il est en compagnie du Leutnant Albert Lassois qui, en tant que directeur de L’Honneur Légionnaire (service d’aide sociale aux familles des Légionnaires wallons), était l’organisateur de l’exposition. Dans son discours d’inauguration, Albert Lassois, en situant les photos dans leur contexte militaire justifia pleinement la participation des Légionnaires à la croisade antibolchevique de libération de l’Europe.

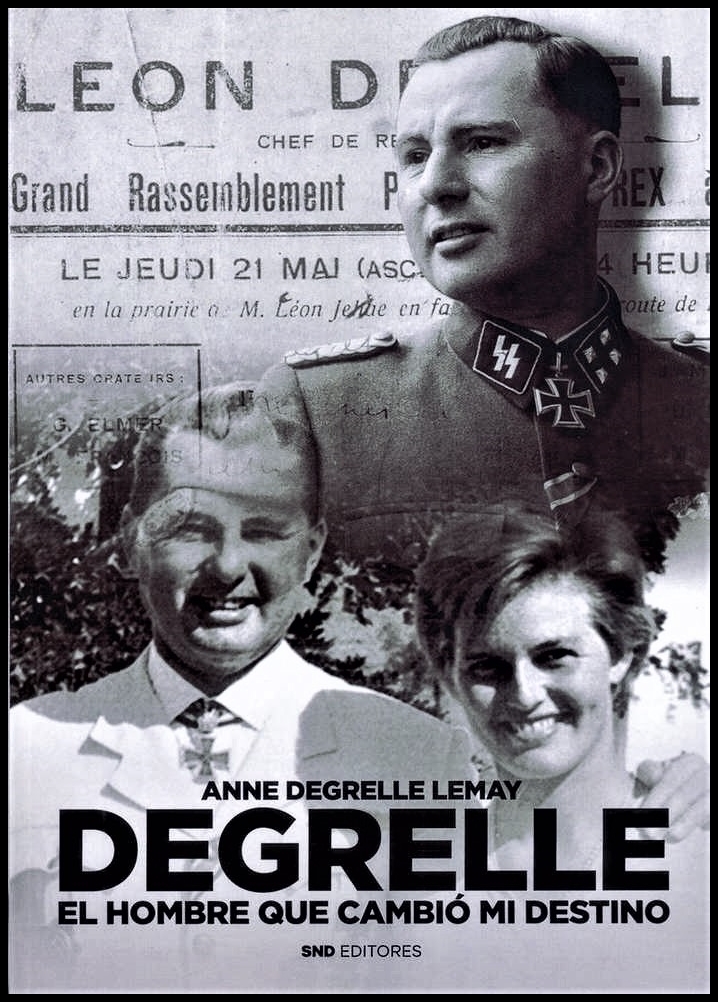

Léon Degrelle visite l’Exposition photographique de la Légion Wallonie, organisée en l’honneur de son 37e anniversaire. Devant lui, sur le côté, se trouve le lieutenant Josef Wiemers (Oberzahlmeister, officier de la logistique pour la prise en charge de la Légion dans la Waffen-SS) ; derrière lui, on reconnaît le SS-Untersturmführer Paul Suys et le Leutnant Albert Lassois, responsable de L’Honneur Légionnaire (entre les deux, en retrait, le SS-Hauptsturmführer Karl-Theodor Moskopf, commandeur de l'Ersatzkommando Wallonien, responsable du recrutement). On remarque que Paul Suys porte déjà l’uniforme de la SS. En effet, après la « Campagne des 18 Jours », il s’engagea dans la Vlaams Legioen, rapidement intégrée à la Waffen-SS. Envoyé à l’école de sous-officiers de Lauenburg, puis au camp de formation d’Arys, il en sort SS-Untersturmführer (sous-lieutenant). Il est important de savoir qu’avant de s’engager à la Légion flamande, le 6 août 1941, Paul Suys, ancien chef de la propagande de Rex-Vlaanderen, fut secrétaire particulier de Léon Degrelle. En octobre 1944, il rejoindra la Division Wallonie et pourra ainsi accompagner Léon Degrelle à Limerlé lors de l’Offensive des Ardennes. C’est lui aussi qui sera chargé de la protection de Marie-Paule Lemay, l’épouse de Léon Degrelle, et de sa famille. C’est ainsi qu’il conduira le convoi familial du domicile de la drève de Lorraine jusqu’à la retraite que son époux lui avait soigneusement aménagée dans une propriété campagnarde à Höxter, en Westphalie (une soixantaine de kilomètres à l’est de Paderborn). Par la suite, cédant à l’insistance de Marie-Paule Degrelle, Paul Suys la conduira ainsi que sa plus jeune fille Marie-Christine et son aînée Chantal, jusqu’à la frontière suisse (voir ce blog au 13 mars 2023, bien qu’Anne [Degrelle-] Lemay ne cite jamais son nom).

Cette photo est aussi particulièrement intéressante en ce qu’elle nous montre un buste de Léon Degrelle qui ne nous est pas connu : posé sur une colonne tendue d’un drap blanc, il se trouve juste derrière le groupe de personnages officiels inaugurant l’exposition.

Dans son article de présentation que nous reproduisons ci-dessus, Le Pays réel évoque bien la présence de ce buste, « entouré de fleurs naturelles et de petits palmiers », mais, fâcheusement, sans mentionner le nom de l’artiste qui l’a créé. Cela n’eût pourtant pas constitué un renseignement sans importance, sachant qu’on ne connaît guère de portraits sculptés de Léon Degrelle (voir ce blog aussi au 13 avril 2022, à propos d'un portrait peint inconnu de Léon Degrelle).

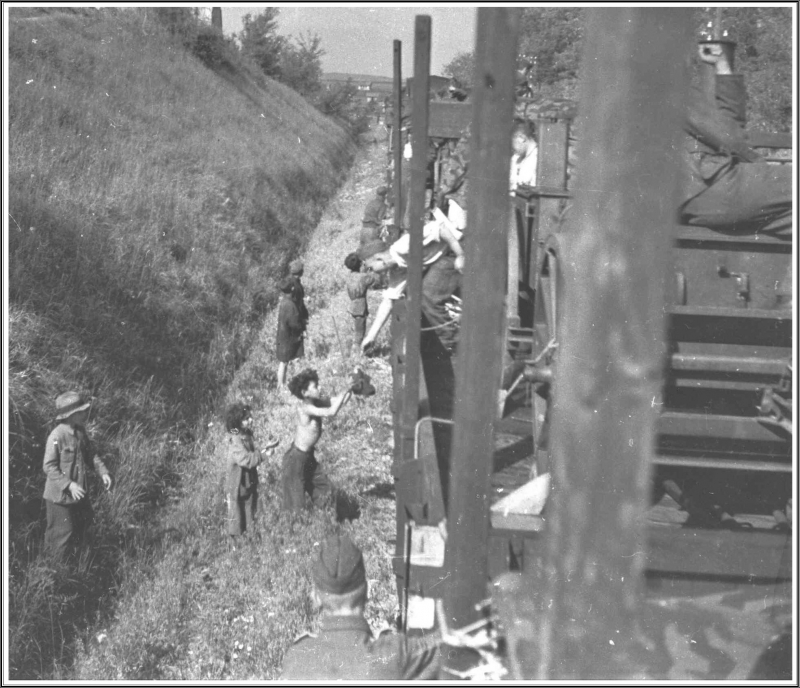

Les négociations Degrelle-Himmler

C’est dans le train spécial de Himmler, sur son quai de la Wolfschanze, le Grand Quartier général d’Adolf Hitler sur le Front de l’Est, que Léon Degrelle négocia, en mai 1943, le passage de la Légion Wallonie dans la Waffen-SS. En parlant directement et à cœur ouvert avec le Reichsführer en relation téléphonique régulière avec le Führer, Léon Degrelle les gagna à ses vues sur la nouvelle Bourgogne. Pour sceller son accord, il convainquit aussi le chef suprême des SS de visiter les Bourguignons dans leur camp d’entraînement de Pieske, le 24 mai 1943. On voit ici Heinrich Himmler en compagnie du Commandeur Lucien Lippert, observant les Wallons à l'exercice ; Léon Degrelle est sur une butte, un peu en retrait.

La Correspondance du Cercle des Amis s’ouvre sur un compte rendu des négociations de Léon Degrelle avec Heinrich Himmler, préalables à l’intégration de la Légion Wallonie dans la Waffen-SS. Léon Degrelle l’avait rédigé dans les années soixante pour son livre De Rex à Hitler. Il en abandonna cependant la publication, mais les Editions de l’Homme Libre ressortirent l’ouvrage des archives pour l’éditer en 2015, assorti d’une mise en contexte (ce blog au 25 janvier 2016 ; toujours disponible, le livre est accessible ici, au prix de 30€).

Ce texte est intéressant non seulement pour le détail des exigences de Léon Degrelle satisfaites par le Reichsführer, culminant dans le maintien de l’aumônier catholique, mais surtout pour la leçon de psychologie politique qu’il lui donna discrètement en insistant sur l’indispensable confiance à donner à ses partenaires loyaux, entièrement dévoués aux mêmes idéaux et avides de respect. Voilà qui ne pouvait qu’impressionner favorablement le chef du corps d’élite dont la devise était « Mon honneur s’appelle fidélité » (sur ces négociations, voir aussi ce blog, entre autres, aux 28 juin 2017 et 20 juillet 2018 ; lire surtout Léon Degrelle : persiste et signe, chapitres 27 et 28).

La conclusion que Léon Degrelle tira à l’intention de la Duchesse de Valence de ce rêve bourguignon inabouti est tout autant amusée que désabusée : « Il est assez étonnant de constater qu’après la guerre, Degrelle a été condamné à mort comme “mauvais” Belge. On ne peut, à mon avis lui reprocher, notamment chez ses amis français, que d’avoir été trop “grand” Belge ! Au lieu de diminuer sa patrie, il la voulait plus vaste ! Et il fut à un doigt de la faire plus vaste, comme au temps de Charles le Téméraire, son modèle, son héraut, et de Charles-Quint, l’Empereur qui fut, par excellence, l’homme des Pays-Bas, balcon de l’Europe. » (Degrelle m’a dit, p. 380).

Un Himmler tout sourire et acquis à la cause bourguignonne prend congé du nouvellement promu SS-Sturmbannführer Lucien Lippert, désormais Commandeur de la 5.SS-Sturmbrigade « Wallonien ».

L’histoire par un autre bout de lorgnette…

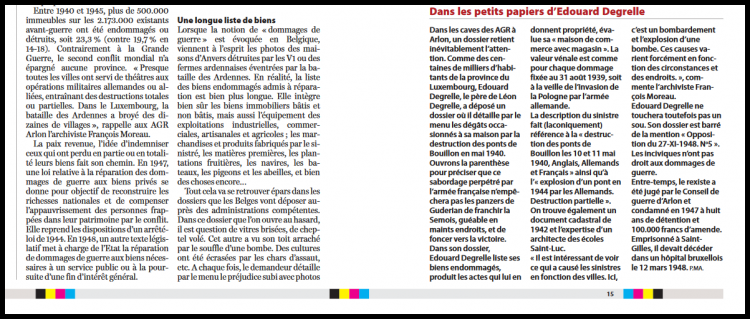

Le crime caché de Leclerc

C’est par une bien opportune coïncidence que le Cercle publie, dans sa livraison de septembre, le texte du neveu d’un des fusillés de Bad Reichenhall. En effet, l’hebdomadaire français Valeurs actuelles venait de publier, pour clore sa série de sept articles consacrés aux « Héros français », une célébration dithyrambique de Leclerc, le général bien-aimé (n° 4526, 24 août 2023, pp. 84-87). Aucune allusion bien entendu au côté sombre, fait de lamentable arrogance et d’arbitraire acrimonieux, de l’officier français, que le panégyriste de service n’hésite pas à qualifier de « plus prestigieux de son temps » et à comparer à Jeanne d’Arc (p. 87) !…

Le Forum des lecteurs des numéros suivants de l’hebdomadaire ne manqua pas de réactions, la première étant celle du président de Renaissance catholique (mouvement de laïcs catholiques, placé justement sous le patronage de Sainte Jeanne d’Arc, œuvrant au « rétablissement du règne social du Christ », autrement dit du Christus Rex degrellien). Jean-Pierre Maugendre ne pouvait en effet pas se faire faute de rappeler ce « fait majeur de la biographie de Leclerc » que fut l’exécution de douze Français de la division Charlemagne, « fusillés sans jugement en Bavière sur ordre de Leclerc ».

Extrait du courrier des lecteurs de Valeurs actuelles du 7 septembre 2023, p. 87.

Aussi le témoignage du neveu d’un des martyrs de Bad Reichenhall publié par le Cercle des Amis de Léon Degrelle tombe-t-il à pic. Il rappelle l’émotion si intense d’une jeune fille de la ville d’eau bavaroise, Erika Krayczyrski, qu’elle décida de consacrer sa vie à leur rendre un hommage fidèlement reconnaissant. C’est elle qui prendra soin du lieu de mémoire qui sera finalement réservé aux victimes de la haine fanatique du prétendu « général sans peur et sans reproche […] qui rêvait d’une France réconciliée » (p. 85).

Après avoir été jetés dans une fosse commune, ces Français iniquement anathémisés reçurent tout de même, quatre ans plus tard, une sépulture au cimetière de Sankt Zeno, dans la banlieue de Bad Reichenhall : dans son interview-fleuve à Jean-Michel Charlier, Léon Degrelle en précisait exactement l’endroit, « au cimetière municipal de Bad Reichenhall, tombe 81-82, groupe 11, troisième rangée » (Persiste et signe, p. 373). Mais cette tombe pieusement honorée constituait sans doute encore une tache insupportable sur la réputation de celui qui devint maréchal à titre posthume : les innocents fusillés de Leclerc durent disparaître du cimetière en 1963. Seules demeurent aujourd’hui des plaques commémoratives apposées sur le monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

Après 54 ans d’expression constante de sa sincère gratitude pour le sacrifice de ces étrangers offrant leur vie pour la protection de l'Allemagne et de l’Europe contre la terreur communiste, Erika décéda en juin 1989. Sa tombe rappelle désormais ce qui fut l'orgueil de sa vie : « Dame d’honneur de la Division française Charlemagne. IIe Guerre mondiale ».

En guise de péroraison, faisons nôtre la réflexion de Paul Durand, auteur de l’indispensable Guide dissident de l’Allemagne et de l’Autriche, car elle reflète scrupuleusement l’exacte réalité: « Pas de procès, exécution après la fin officielle des combats : pour certains, les éléments constitutifs de l’infraction de crime de guerre sont réunis. Nous laissons cette appréciation à la sagacité de nos lecteurs. Les hagiographes de Leclerc sont en tout cas silencieux sur ce point. » (p. 50).

Le thuriféraire incontinent de Leclerc dans Valeurs actuelles célèbre aussi la « furia francese » de la 2e DB de Leclerc « où cohabitèrent en bonne intelligence Free French des origines et ralliés de l’armée d’Afrique de 1943, monarchistes et républicains, catholiques, juifs et protestants, sans oublier les anarchistes, communistes et socialistes espagnols de la Nueve » : « Sidérant tous les états-majors par son audace et sa baraka, la division Leclerc accrochera un autre symbole à son palmarès en prenant le Berghof, dit le “Nid d’aigle” de Hitler au nez et à la barbe des Américains, qui étaient parvenus les premiers à Berchtesgaden. » (Valeurs actuelles n° 4526, pp. 84-85 et 87).

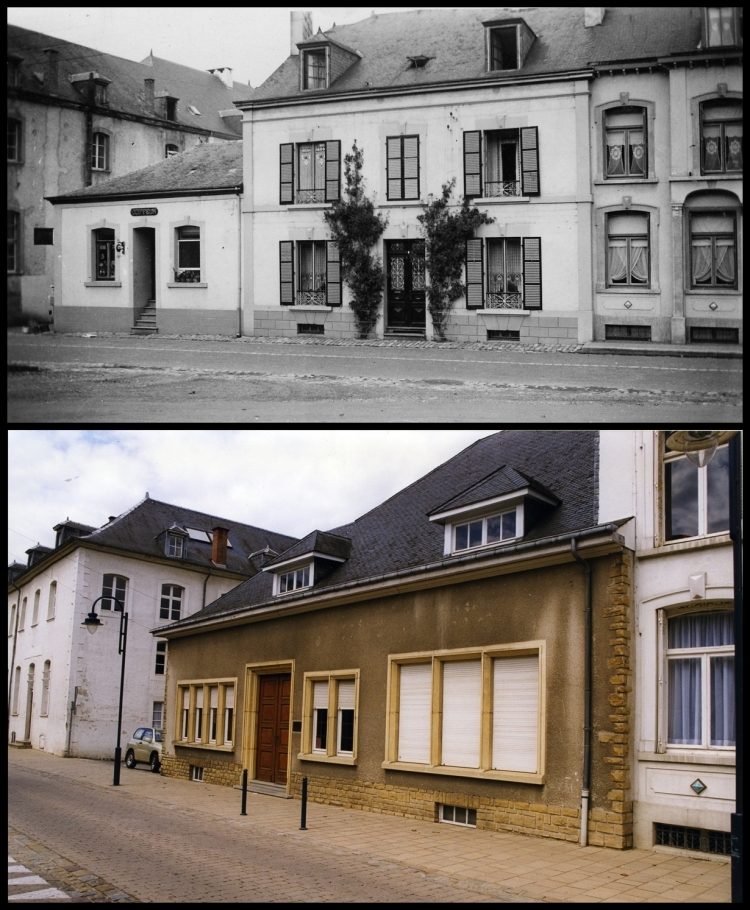

Tombe commune de Georg Grethlein et Josef Lohr à l’Alter Friedhof de Berchtesgaden.

Nous avons déjà raconté comment la « furia francese » de l’agrégat hétéroclite de soudards avinés commandés par Leclerc suscita crainte, haine et horreur chez les civils bavarois, de même qu’antipathie et mépris des Américains de la 3e Division d’Infanterie. Pillages, viols, crimes furent le lot des civils locaux, exactions symbolisées par le meurtre gratuit de l’ingénieur Georg Grethlein et de son chauffeur Josef Lohr : leur sépulture est aujourd’hui encore l’objet d’un entretien permanent traduisant un véritable attachement populaire, comme le demeure d’ailleurs le cénotaphe des Français de la Charlemagne à Sankt Zeno (ce blog au 7 septembre 2021).

Pour se faire une idée du genre d’esprit chevaleresque irrigant l’héroïsme des « petits gars de Leclerc » (Valeurs actuelles n° 4526, p. 85), nous conseillons vivement la lecture de l’article publié par ContreInfo.com à propos du décès de Robert Galley, qui fut non seulement lieutenant dans les troupes de Leclerc mais aussi son beau-fils et, accessoirement, « Compagnon de la Libération », grand officier de la Légion d’Honneur, maire de Troyes, ministre des Armées, etc.

Guerre contre les partisans assassins

Le Courrier des Amis de Léon Degrelle publie aussi la fin du témoignage de Fédor Kazan (ce blog au 10 mai 2023), singulier par l'inhabituel parler-vrai dont il témoigne. Fédor Kazan était membre de la 14e Division SS ukrainienne (« Division Galacie »). Wikipedia –source actuelle de tout savoir politiquement correct– rappelle opportunément que « Le 23 septembre 2020, la Cour suprême ukrainienne a statué que les symboles de la Division SS Galicie n’étaient pas liés au nazisme et ne pouvaient donc pas être interdits dans le pays. » On rêverait d’une telle reconnaissance de l’idéal de la Division Wallonie (à ce propos, on se reportera utilement à notre récent article sur ce blog, le 12 octobre 2023)…

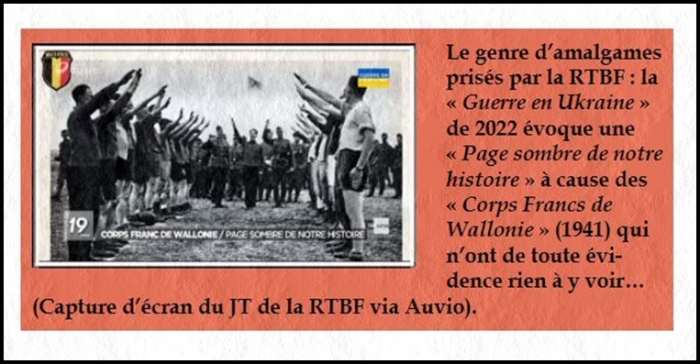

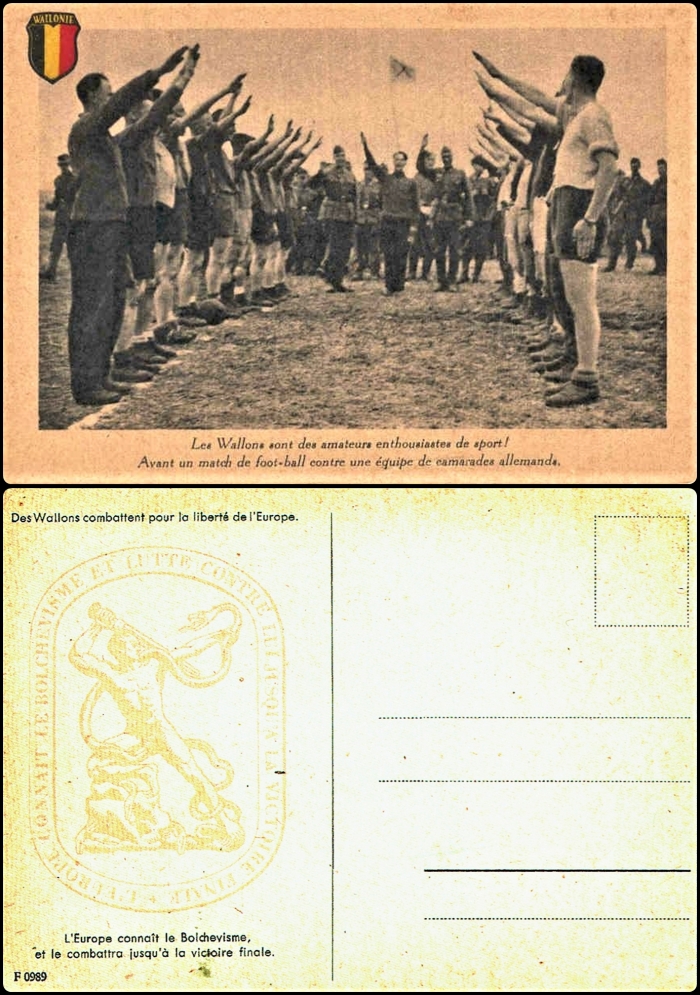

Défilé de membres du Bataillon Azov à Kiev (2014 ?) : selon la Cour suprême ukrainienne, la rune du loup et le soleil noir n’ont rien à voir avec la symbolique nazie. Comment ne pourrait-on pas en dire alors tout autant des emblèmes de la Légion Wallonie, le drapeau belge et la croix de Bourgogne ?

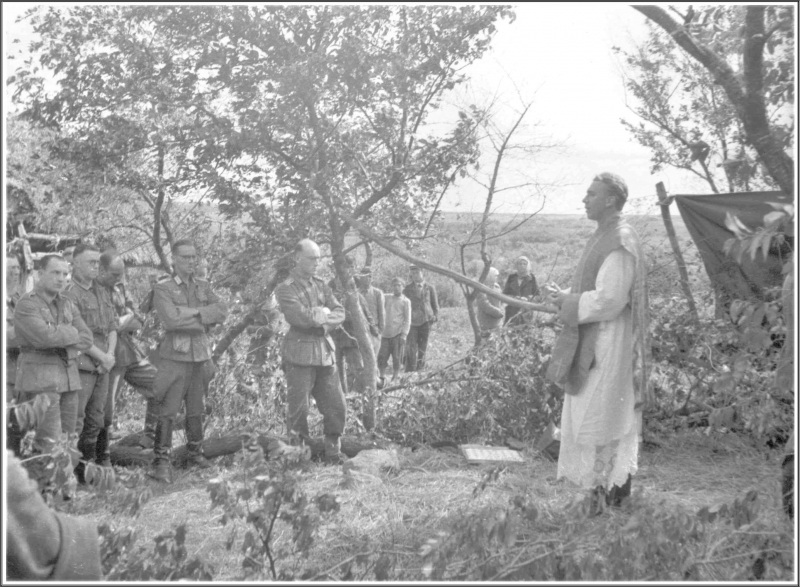

Fédor Kazan explique la réalité de la lutte contre les partisans, et sa dureté, notamment par le fanatisme de ces derniers et la terreur qu’ils faisaient régner parmi la population autochtone afin de la dissuader de toute collaboration avec les Allemands : « Rappelez-vous toujours que ces gens ont aidé à tuer des innocents. […] Il y avait des hommes, des femmes et même des enfants qui étaient dans ce combat. Ils venaient de partout et avaient terrorisé une très grande région. […] Un homme, dont la famille a été assassinée par cette bande, s’est joint à nous. Il a abattu tous ceux qui tentaient de se rendre. Il a fallu l’arrêter, nous avions besoin de prisonniers pour le renseignement. […] C’était très dur pour nous, même si nous nous sommes battus avec conviction et sachant que ces gens étaient des monstres maléfiques, la guerre n’est jamais facile. […] Des remerciements ont afflué de partout car ces groupes avaient pillé et tué sur un très large territoire. Nous avons même eu des veuves et des filles qui se sont portées volontaires pour nous aider –les Allemands ont refusé car ils disaient que les femmes devaient être protégées. Notre clergé [ukrainien] les a accueillies et les a mises au travail. »

Fédor Kazan donne encore de nombreux exemples de la « terreur rouge » frappant indistinctement la population civile mais aussi les hôpitaux de campagne et leurs infirmières, précisant même : « Notre prêtre a été horrifié lorsqu’il a été appelé pour donner les derniers sacrements ; les larmes aux yeux, il a béni les morts. Je me souviens qu’il a fait remarquer que le Vatican devait être mis au courant de cela et des autres choses terribles qu’il avait vues. »

Degrelliana

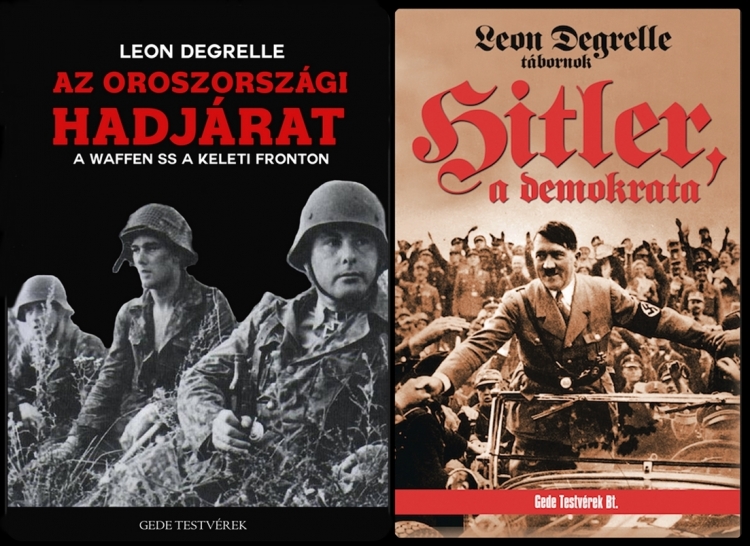

Editions en hongrois

Comme à son habitude, le Cercle renseigne une foultitude de livres et publications généralement inaccessibles dans les librairies épurées de nos cités pasteurisées. Parmi eux, nous ne reprendrons que la présentation de la traduction en hongrois de La Campagne de Russie (sous-titré « La Waffen-SS sur le Front de l'Est »), aux éditions Gede Testvérek, 408 pages, 2022, traduit par Albert Kovács, illustré par Tibor Gede, 6500 Forint (17 €). La première édition de ce titre date de 1985.

Les mêmes éditions ont également publié en 2015 la traduction hongroise de Hitler démocrate (550 pages), par Ferenc Molnár, 6500 Ft (17 €). A noter que l’auteur est alors présenté comme « Général Léon Degrelle » (Leon Degrelle Tábornok).

Une tentative basque d'enlèvement de Léon Degrelle

Parmi les infos piquantes qu'il a pêchées sur le Net, le Cercle épingle l’existence d’une Sabino Arana Fundazioa (fondation séparatiste du Pays basque) dont le site (disponible en grande partie en français) consacre l’éphéméride du 8 mai, non pas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais plus particulièrement à l’arrivée de Léon Degrelle en Espagne.

Déplorant la protection assurée par « la dictature franquiste » qui a toujours refusé l’extradition de Léon Degrelle, l’auteur du texte (inchangé pour cette date depuis 2020, mais non traduit) avance une péripétie tout à fait inconnue dans l’exil de « l’éminent nazi de nationalité belge » : « Les services de renseignements du gouvernement basque, pour leur part, localisèrent Degrelle en Espagne et proposèrent son enlèvement aux Alliés, mais ceux-ci préférèrent laisser tomber. La guerre froide et l’anticommunisme de l’Espagne étaient plus forts que la justice et l’incident diplomatique qui se produirait probablement entre l’Espagne et la Belgique au cas où se réaliserait l’enlèvement du fasciste wallon. »

Il n’y avait pas de « gouvernement basque » sur le sol espagnol, mais bien un gouvernement en exil dont les « services de renseignements », basés à Bayonne (Pyrénées atlantiques) pendant la Seconde Guerre mondiale, collectaient surtout des informations politiques et militaires pour le « Deuxième Bureau » de l’Armée française, chargé du renseignement. Ce qui est particulièrement singulier, c’est que cette organisation basque proposa de remettre Léon Degrelle aux Alliés… qui auraient refusé !

Voilà qui est inédit car il s’agirait bien d’une tentative d’enlèvement dont jusqu’à présent personne n'avait encore parlé : nous avons répertorié naguère (ce blog au 3 janvier 2023) l’impressionnante série de tentatives de rapt dont Léon Degrelle fut l’objet, mais aucune ne concerne les Basques. Est-ce à dire qu’il s’agirait d’une forfanterie euzkadienne ? Sûrement pas, car nous savons que Léon Degrelle, au tournant des années soixante, faisait de bonnes affaires avec des entrepreneurs du pays basque et qu’il s’y rendait donc régulièrement (il y emmena d’ailleurs sa fille Anne lors de son premier séjour en Espagne : ce blog au 23 octobre 2022).

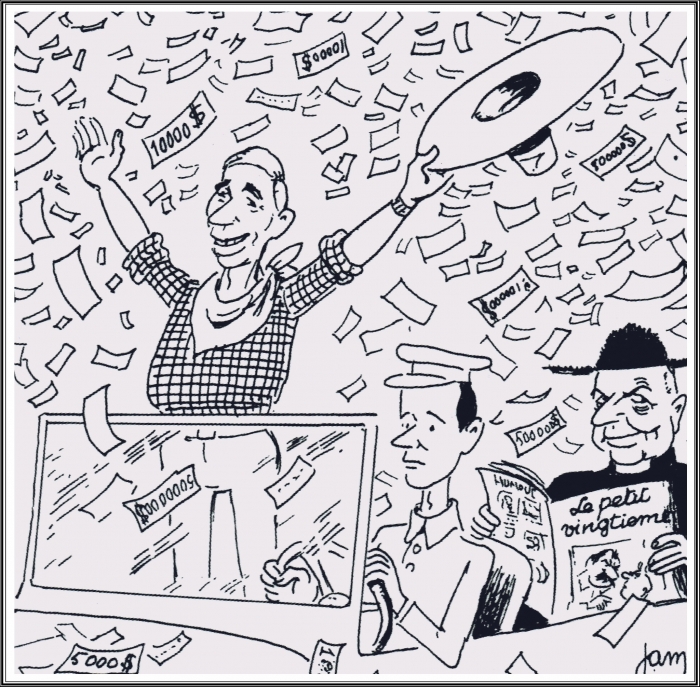

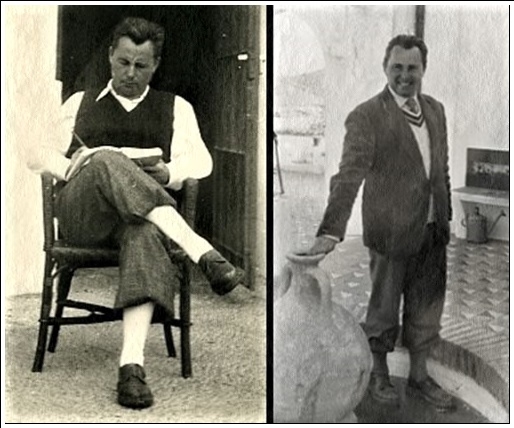

Au tournant des années 1960, Léon Degrelle –ici au travail dans le vaste bureau de sa demeure de Constantina– est un homme d’affaires prospère : ses activités commerciales, notamment avec les industriels des hauts-fourneaux du pays basque, lui ont permis de se bâtir la merveilleuse Carlina et de s’assurer un train de vie lui permettant de retrouver ses enfants dans l’aisance et le confort.

José Luis Jerez Riesco, qui a minutieusement retracé les années espagnoles de Léon Degrelle, confirme d’ailleurs que c’est d’abord avec les métallurgistes asturiens que l’ancien Commandeur de la Légion Wallonie entreprit ses affaires : « Il prit immédiatement part à l’édification, à proximité du Guadalquivir, d’une industrie métallurgique. […] A l’origine, il pensait édifier une grande entreprise sidérurgique qui produirait des aciers spéciaux et qui s’occuperait du profilage de métaux. » (Degrelle en el exilio, pp. 192-193). Il ne serait donc nullement surprenant que les espions basques aient eu vent de ces activités et de l’identité de leur promoteur. Ce qui l’est davantage, c’est qu’ayant proposé son enlèvement aux Alliés, ceux-ci leur aient opposé une fin de non-recevoir, alors qu’à cette époque encore, tout le monde réclamait son extradition et se battait pour l’éliminer !

C’est ainsi qu’au plus fort des pressions diplomatiques exercées sur l’Espagne non seulement par la Belgique mais par l’ensemble des pays coalisés contre l’Allemagne vaincue, il ne fallut pas moins que l’intervention personnelle de Francisco Franco, à la rouerie proverbiale, pour assurer la tranquillité de Léon Degrelle : « Lorsque les États-Unis, malgré les recherches intenses déployées par leurs plus fins limiers, s’aperçurent que Degrelle ne réapparaissait nulle part, leur ambassadeur se présenta devant Franco, dans sa résidence d’été du Pazo de Meirás [province de La Corogne, sur la façade atlantique], n’exigeant rien moins que des explications. Après quelques instants de tension, Franco déclara, d’une voix douce, à l’ambassadeur : “Si vous voulez voir les rapports, ils se trouvent justement sur ma table de travail”. Il le laissa dépouiller les faux rapports, ceux du Degrelle créé de toutes pièces, avec les télégrammes de l’escorte envoyés de toutes les stations ferroviaires sur la route, avec jusqu’à des communications sur ce qu’il mangeait, ses besoins urinaires, etc. Dans le “dossier” qui contenait les télégrammes que put collationner l’ambassadeur nord-américain, se trouvaient les messages transmis par la police qui le surveillait avec des textes comme : “Le prisonnier est bien arrivé”, “Le prisonnier est parti par l’endroit prévu dans la province de Salamanque”, “Le prisonnier a été réceptionné par un lieutenant-colonel portugais”… Cela tranquillisa l’ambassadeur. Le stratagème du Caudillo montrant au diplomate américain le “dossier” fabriqué par les forces de sécurité dans lequel, exécutant les ordres, elles informaient le Chef de l’État que le prisonnier avait été conduit à la frontière portugaise, avait réussi. L’ambassadeur sortit de la réunion convaincu. Entre-temps, le véritable Degrelle était tranquillement enfermé dans sa retraite étroite et opaque, occupé à écrire des livres, les uns après les autres, l’esprit absorbé dans ses souvenirs. » (Degrelle en el exilio, p. 97).

Le 18 février 1939 déjà, Léon Degrelle avait rencontré le général Francisco Franco dans son quartier général de Saragosse : seul homme politique étranger à avoir eu l'honneur d'y être accueilli, le chef de Rex noua d'exceptionnels liens de fraternité politique et d'amitié personnelle avec le commandant suprême de la Croisade de reconquête nationale. Ces liens seront certainement à l'origine de la protection spéciale que le Caudillo assura de manière discrète mais permanente au désormais proscrit belge, et ce, dès son arrivée en Espagne, le 8 août 1945. Léon Degrelle lui en sera toujours reconnaissant : au décès du Généralissime, le 20 novembre 1975, il veilla deux heures durant, la nuit suivante, sa dépouille au Palais d'Orient (ce blog au 5 août 2023) et ne manqua jamais de fleurir sa tombe, dans le cœur de la basilique du Valle de los Caídos (sur la scandaleuse exhumation du chef d’État espagnol, voir ce blog au 25 octobre 2019).

Mais cet épisode date de 1946 et, comme le souligne le site nationaliste basque, sans doute que, quinze ans plus tard, « La guerre froide et l'anticommunisme en Espagne étaient plus forts que la justice ».

Ce que, tout de même, fait semblant d'oublier le rédacteur basque de cette anecdote inédite, c'est que ce que la « justice » reprochait à Léon Degrelle, c'était d'avoir pris les armes contre la Russie communiste menaçant l'Europe. C'est-à-dire, en cette période de guerre froide essayant de contenir la pression communiste de l'URSS menaçant toujours le monde occidental, d'avoir simplement eu raison un tout petit peu trop tôt !...

Cercle des Amis de Léon Degrelle : adhésion (26 ou 33 euros, selon que vous résidiez en France ou non) et renseignements sur tous les livres présentés.

Adresse : Cercle des Amis de LD, BP 92733, 21027 Dijon Cedex, France. lesamisdeleon.degrelle@gmail.com