Hélène Urraca-Cornette ? Une mère soucieuse de l'avenir de son fils...

...plutôt que maîtresse de Léon Degrelle

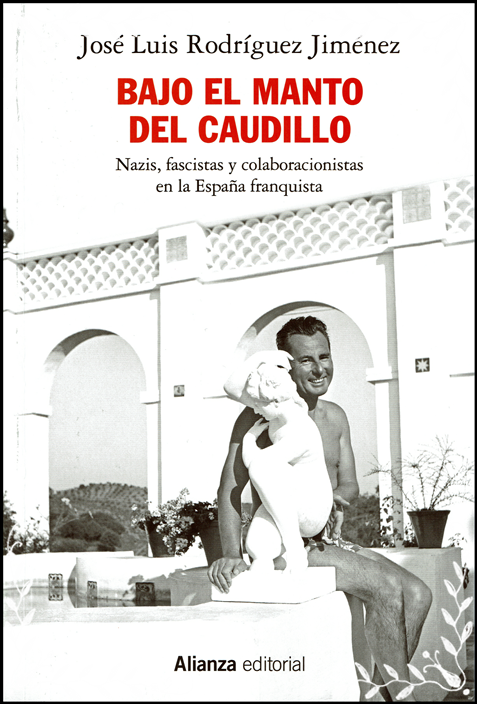

cachée « Sous le manteau du Caudillo » [8]

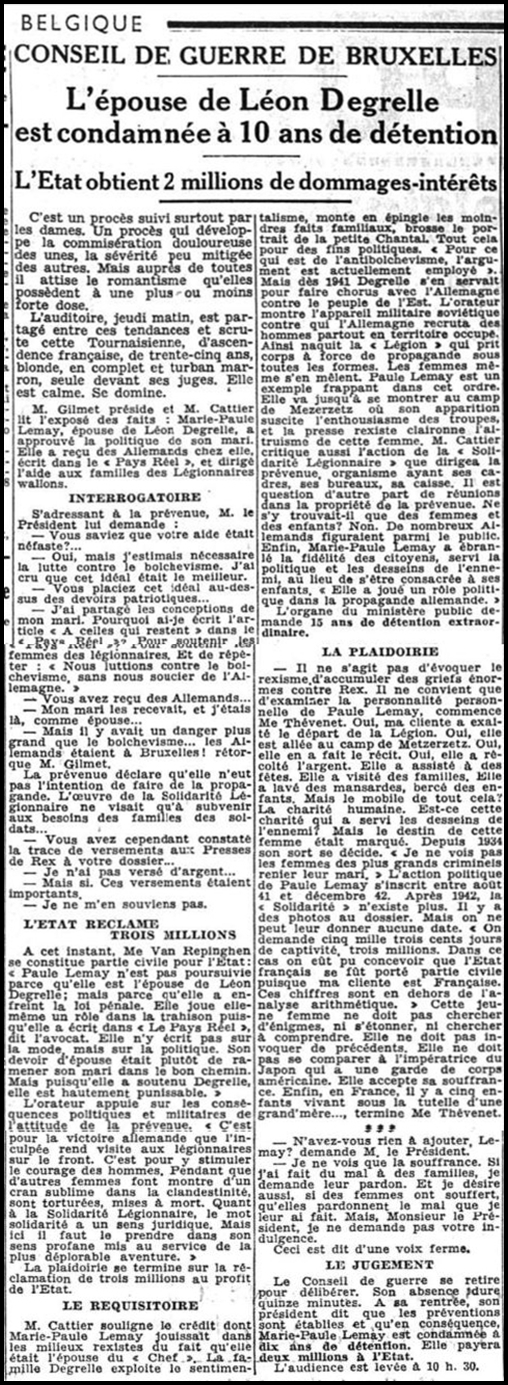

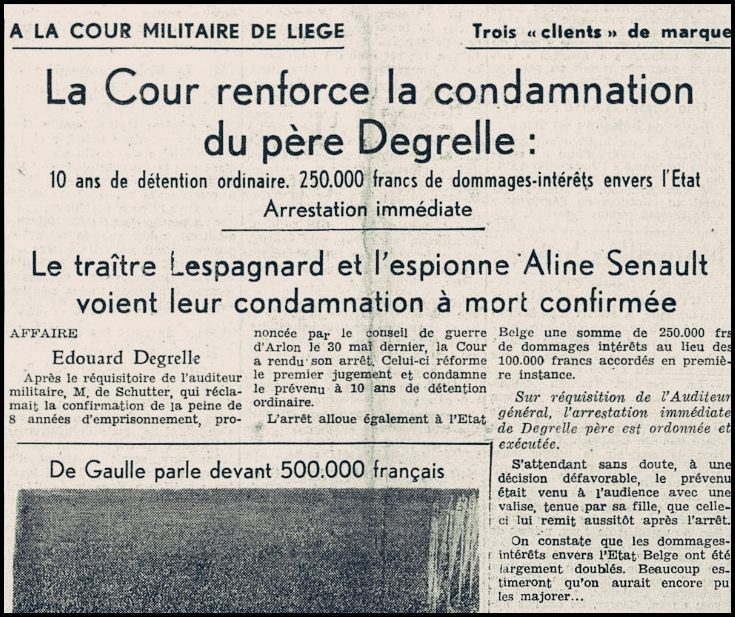

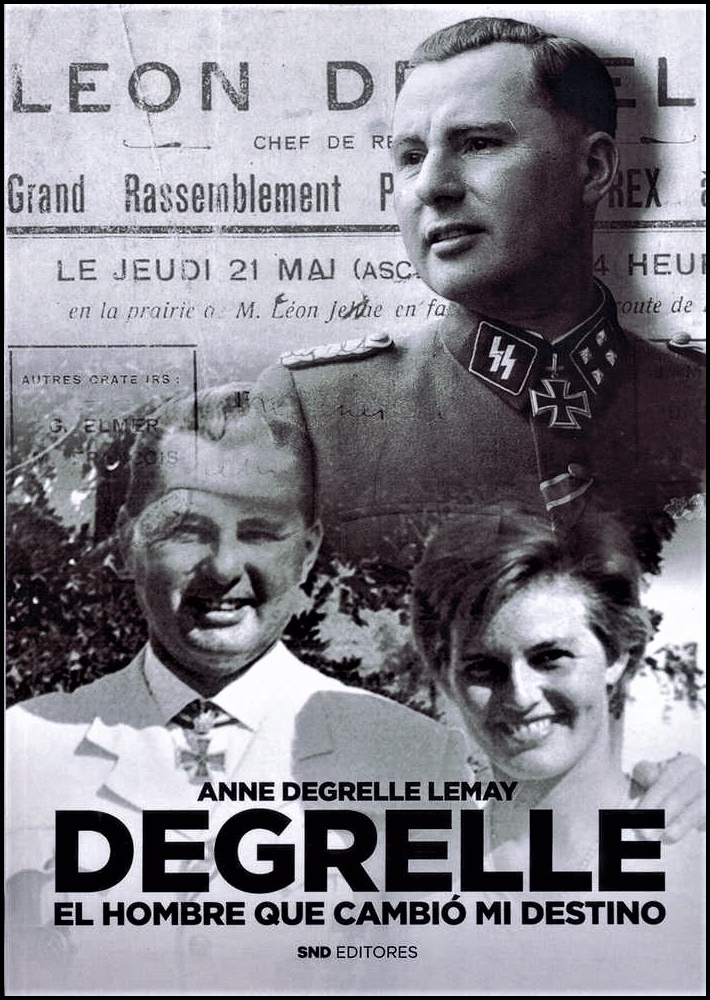

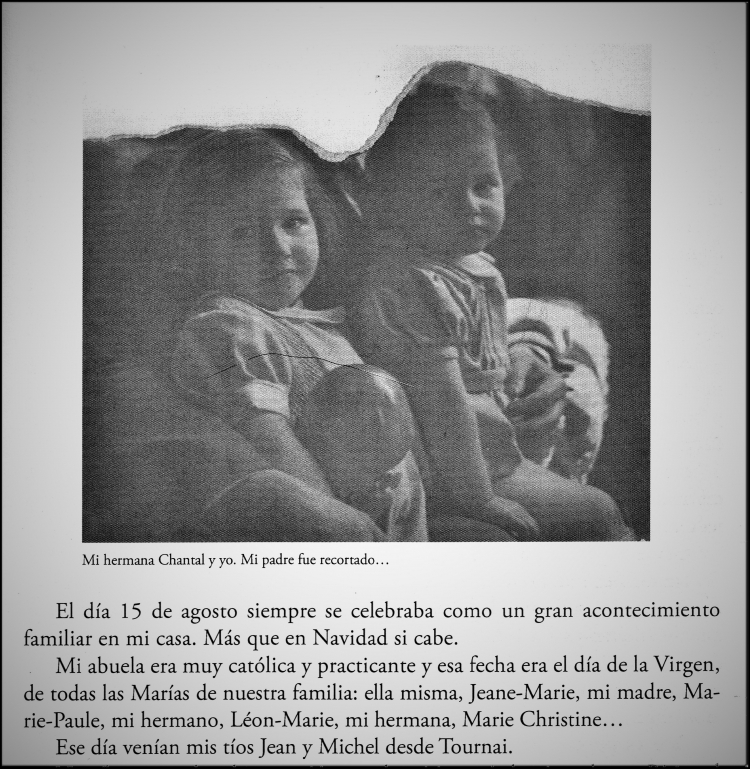

Après l'installation de Jean-Louis Urraca chez Léon Degrelle à l'été 1956, il ne fut plus question d'Hélène à La Carlina, d'autant plus que son fils était parti faire son service militaire ; que Léon-Marie Degrelle retrouvait son père en septembre 1957 ; que le mois suivant, tous deux, fuyant le danger d'une arrestation, étaient partis à Séville chez José María Cernuda ; qu'à peine revenu à Constantina, Léon Degrelle devait vivre, le 22 février 1958, la mort violente de son fils unique; et qu'en avril 1958, Anne Lemay(-Degrelle) débarquait à Madrid pour rejoindre son père...

Après l'installation de Jean-Louis Urraca chez Léon Degrelle à l'été 1956, il ne fut plus question d'Hélène à La Carlina, d'autant plus que son fils était parti faire son service militaire ; que Léon-Marie Degrelle retrouvait son père en septembre 1957 ; que le mois suivant, tous deux, fuyant le danger d'une arrestation, étaient partis à Séville chez José María Cernuda ; qu'à peine revenu à Constantina, Léon Degrelle devait vivre, le 22 février 1958, la mort violente de son fils unique; et qu'en avril 1958, Anne Lemay(-Degrelle) débarquait à Madrid pour rejoindre son père...

Rodríguez fait semblant de croire que Léon Degrelle a voulu cacher sa relation avec Hélène Cornette puisque « accompagné d'Anne, il alla dîner à la maison de Serrano Suñer et de son épouse et à celle des comtes de Mayalde. De plus, il l'emmena faire la connaissance de la duchesse de Valence et d'autres amis et connaissances, en particulier Clara Stauffer qui restait la plus importante de ses relations à Madrid. Par contre, il ne lui présenta pas Hélène Cornette et celle-ci ne se rendait pas à La Carlina quand la famille de Degrelle s'y trouvait. » (p. 263).

C'est au troisième étage de ce somptueux immeuble de la Calle Galileo qu'habitait Clarita Stauffer (capture d'écran Google Maps). Après sa délicate opération de l'estomac (septembre 1948 ; voir ci-après), Léon Degrelle dut quitter prématurément l'hôpital car son identité avait été révélée : c'est chez Clarita qu'il put trouver un refuge provisoire. Mais il n'eut pas à partager nécessairement le lit de son hôtesse qui mit à sa disposition une chambre disposant d'un cabinet de toilette (ce blog au 3 janvier 2023) ! Par la suite, ce pied-à-terre restera toujours à sa disposition pour ses déplacements à Madrid. Il s'y cacha en janvier 1951 lorsque, reconnu par des touristes belges à Cordoue, il compliqua la reprise des relations diplomatiques hispano-belges ainsi qu'en novembre 1957 (ce blog au 12 mai 2025) et avril 1958 lorsque les campagnes de presse belges le contraignirent à la discrétion. Léon Degrelle s'y réfugiera également un temps lors de la tentative d'enlèvement israélienne de 1961.

Comme si Hélène s'était rendue après 1958 chez Léon quand Anne n'y était pas ! Et comme si faire sa connaissance eût dérangé Anne, qui rencontra la duchesse de Valence et Clara Stauffer qui, rappelons-le, nous ont été présentées comme autant de maîtresses de Léon Degrelle (ce blog au 1er septembre 2024) ! Souvenons-nous aussi que Clarita Stauffer n'eut pas à être présentée à Anne puisque c'est elle qui l'accueillit à la Gare du Nord de Madrid quand elle vint revoir son père pour la première fois depuis la guerre. À son grand plaisir d'ailleurs, comme elle nous le raconta d'emblée, tout en nous confiant ses soupçons tout indulgents : « Elle m’inspira immédiatement confiance et affection. Allemande, blonde, yeux bleus rieurs, d’apparence vive, énergique, rayonnante de force et de caractère, étreinte sincère, longue, chaleureuse… “Ma” Clarita, que j’ai aimée dès la première seconde, eut je ne sais quelle relation intime avec mon père et je m’en fiche. » (ce blog au 3 janvier 2023). Anne ne sait rien avec certitude, mais, à l'instar d'un Rodríguez (ce blog au 15 mars 2025), elle se permet des suppositions... Clara cacha en effet son père à plusieurs reprises chez elle : « il avait sa propre chambre, ses affaires personnelles » (ce blog au 3 janvier 2023). Mais d'une supposée relation extra-conjugale, Anne n'en a pourtant absolument cure : « je m'en fiche », dit-elle. Pourquoi aurait-il pu alors en être autrement avec Hélène Cornette, puisque, selon José Luis Rodríguez, ce serait justement par l'intermédiaire de Clara Stauffer qu'elle aurait connu Léon Degrelle (au cœur alors d'un réseau de maîtresses entremetteuses !) ? (ce blog au 15 mars 2025).

La seule relation de son père qu'Anne sut parfaitement établie car ouvertement assumée et revendiquée, fut le lien indissoluble qu'après 1959, il développa avec celle qui fut le plus grand amour de sa vie et pour laquelle il se battit bec et ongles, y compris devant les tribunaux, Jeanne Brevet que Rodriguez appelle avec malveillance « fille d'un antiquaire » (ce blog au 12 mai 2025).

Celle qui deviendra Jeanne Degrelle, oui, Anne ne l'aima jamais, sans doute parce que dans sa jalousie, elle estimait qu'elle usurpait la place de sa mère, Marie-Paule Lemay...

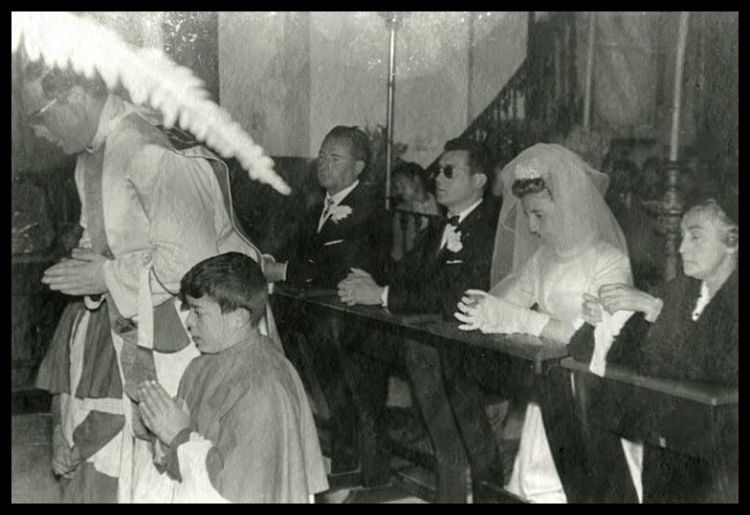

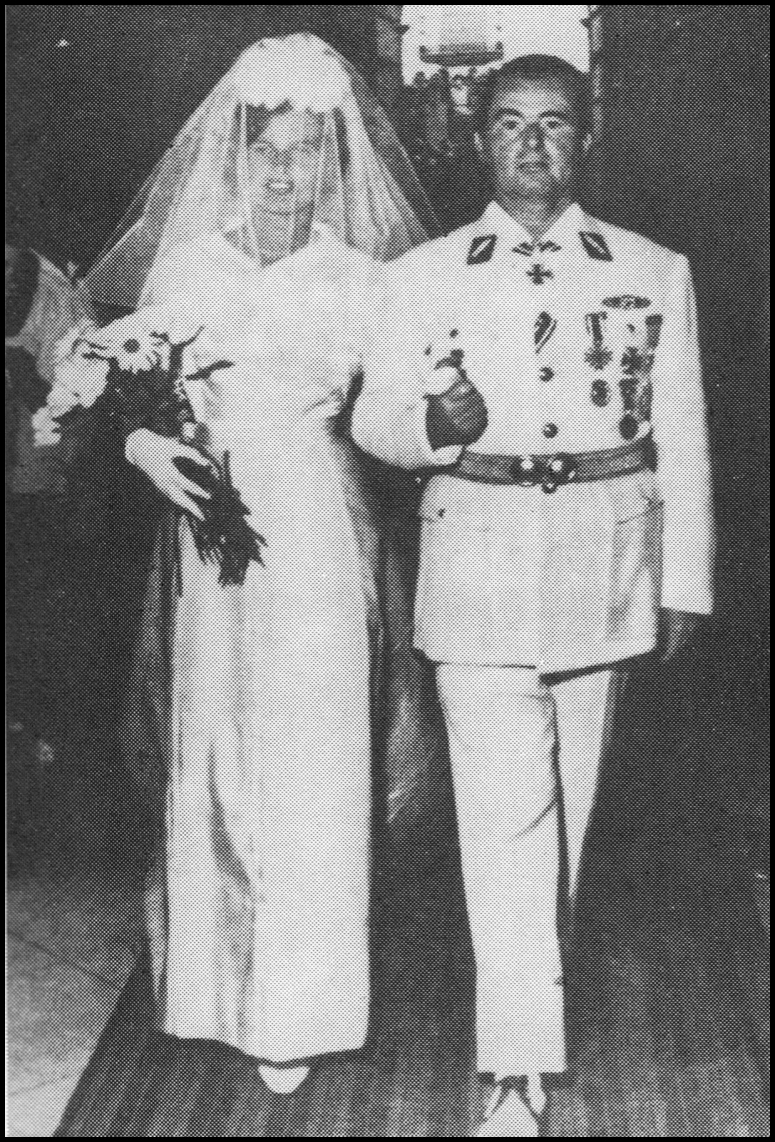

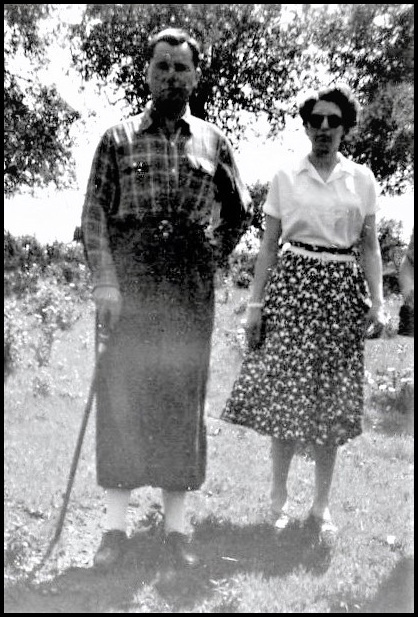

Cette photographie prise le 21 juillet 1962, jour du mariage d'Anne Lemay(-Degrelle), est emblématique de la situation de celle-ci vis-à-vis de son père, Léon Degrelle, et de Jeanne, sa future belle-mère (le cliché est abîmé car il a été plié en quatre). Les deux amants (au sens d'aimants) au visage peu amène ont plutôt l'air contrariés, comme s'ils venaient d'avoir des mots avec Anne qui semble fuir à l'arrière-plan (en robe de mariée).

(Documentation © Jacques de Schutter)

Voici la manière acrimonieuse dont Anne parle de Jeanne Degrelle, à l'occasion de son mariage, dans son livre de mémoires effilochés (ce blog à partir du 23 octobre 2022) :

« À la place [de ma mère et de ma grand-mère, les personnes les plus importantes de ma vie], je dus supporter la présence d'une dame qui, depuis un an déjà, partageait la vie de mon père. Elle s'appelait Jeanne Brevet et était divorcée d'un grand ami à moi et à mon mari, le journaliste et brillant écrivain Henry Charbonneau. » (p. 102).

« La nouvelle femme de mon père et ses filles n'ont pas facilité la relation père/fille dont j'avais rêvé lors de notre première rencontre en 1958. Je savais que mes sœurs et moi, nous étions assez déçues de cette situation. God[elieve] se montra toujours plus indulgente. Cri-Cri [Marie-Christine] et moi, au contraire, plus fermées à toute approche. Le contact était tellement nul avec eux que nous ne fûmes pas mises au courant du décès d'une des filles de Jeanne (ainsi s'appelait Madame Brevet, compagne de mon père), emportée par une méningite fulminante à l'âge de douze ans. Ce dut être une souffrance atroce pour tous deux, mais ils ne la partagèrent pas avec nous. » (p. 108-109).

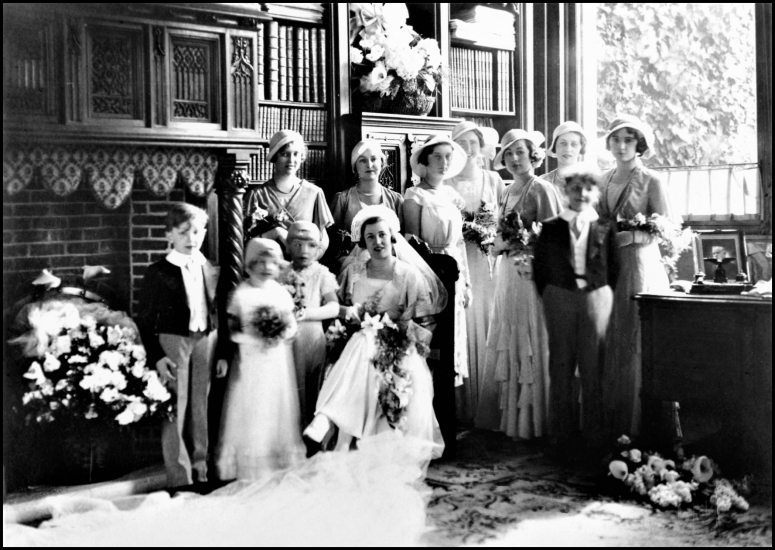

Catholique fidèle aux principes que lui enseignèrent ses parents et directeurs de conscience, Léon Degrelle ne divorça jamais et ne se maria avec sa compagne qu'après le décès de sa première épouse Marie-Paule Lemay à Nice, le 29 janvier 1984. Le mariage se tint le 15 juin de la même année, jour de son septante-huitième anniversaire, dans la plus stricte intimité. (Documentation © Jacques de Schutter)

Commentaire d'Anne :

« Mon père poursuivait sa relation avec madame Brevet. Tous deux, en tant que catholiques pratiquants, décidèrent de mettre de l'ordre dans leur vie et se marièrent devant l’Église. Nous autres, les filles, nous avons été mises au courant par un appel téléphonique de mon père. Cette précipitation pour légaliser sa situation chrétienne nous a blessées, ainsi que la froideur avec laquelle il nous l'a communiquée. C'était sa vie. Il était heureux. Sans problèmes économiques d'aucun ordre : sa femme avait une fortune importante qui lui permettait de s'abstraire de l'aspect prosaïque de la vie. Ils vivaient dans un somptueux penthouse, meublé luxueusement avec la collaboration de sa femme française, fille d'antiquaire. » (p. 119)

Comme dut être pénible pour Anne « fermée à toute approche » de devoir supporter la proximité affectueuse de sa marâtre ! À droite, un déjeuner au restaurant Botín, à Madrid, en janvier 1987 : Anne dont la main est enlacée par celle de son père, partage la place d'honneur avec la sculptrice du dernier buste de Léon Degrelle. Jeanne, la bien-aimée, est assise face à son mari.

Finalement, il faut bien nous rendre à l'évidence que rien, à part des ragots, ne nous confirme les relations intimes entre Léon Degrelle et Hélène Cornette, que José Luis Rodríguez Jiménez nous présente comme obvies !

Mais le témoignage du fils d'Hélène, Jean-Louis ?

Nous l'avons vu : tant qu'il vécut à La Carlina, chez Léon Degrelle, jamais il ne soupçonna quoi que ce soit d'intime entre sa mère et son hôte. Et pourtant, nous rapporte Rodríguez, « À la journaliste Gemma Aguilera, il raconta que Degrelle “me traita comme un fils, avec beaucoup plus de sensibilité que mes parents. Je suppose que c'est parce que c'était un grand ami –disons-le comme ça– de ma mère” ; et c'est la même impression qu'il m'a communiquée. » (p. 248). C'est en fait à la journaliste catalane que Jean-Louis Urraca s'est confié, Rodríguez se contentant de reproduire le texte publié dans la traduction espagnole de son livre (p. 144).

C'est aussi dans ce livre que nous apprenons comment Jean-Louis en est arrivé – peut-être même sur suggestion de la journaliste ?– à soupçonner sa mère d'avoir entretenu des relations avec Léon Degrelle : « En regardant différentes photographies conservées dans une boîte et qu'il a retrouvées, sur lesquelles sa mère et Degrelle apparaissent dans une attitude de connivence, [Jean-Louis] suppose bien qu'ils entretenaient une relation sentimentale et que c'est ce qui aurait été la véritable raison de sa présence à Séville. » (p. 145). Dans son interview de 2013, il insiste encore sur la postériorité de sa « découverte » : « J’étais là [à La Carlina], mais ce n'est qu’avec les photos et les lettres qu'ils s'écrivaient, que j'ai su clairement ce qui se passait entre eux. » (El Temps, 12 mars 2013).

À partir de là, Gemma Aguilera va échafauder tout un roman bien horrifique : puisque Jean-Louis est maintenant installé à La Carlina, « Hélène Cornette va effectuer des séjours toujours plus longs dans la maison de Degrelle, où sa mère Jeanne est d'ailleurs installée. Peut-être se sent-elle plus attirée que jamais par cet homme qui se sait plus puissant depuis que, pour dissimuler son identité, Franco lui a accordé la nationalité espagnole et qu'aujourd'hui il s'appelle José León Ramírez Reina. Avec l'aide de la Phalange espagnole, il va diriger une entreprise de construction qui recevra de nombreuses commandes de travaux de la part du Gouvernement franquiste, tandis qu'avec celle de José Finat Escrivá de Romaní, comte de Mayalde, et de Hans Joseph Hoffman, membre éminent de la Gestapo et artisan de l'établissement de nazis en Espagne, il obtiendra argent et faux documents. » (p. 145).

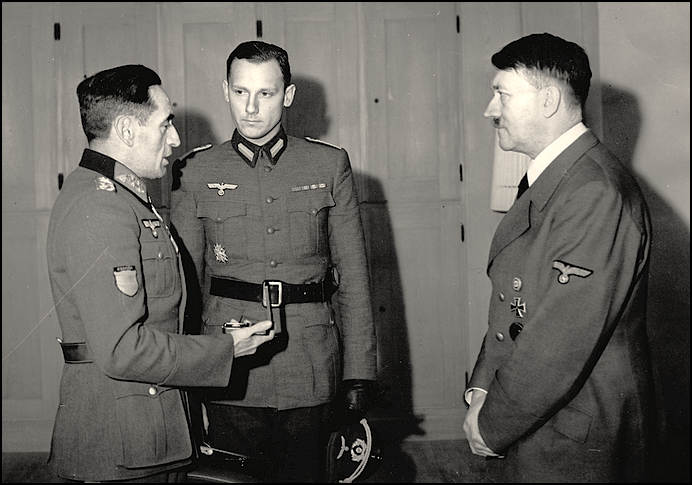

Pendant la guerre, Hans Hoffman (1916-1998) servit son pays en tant qu'interprète pour la Division Azul sur le Front de l'Est. Le Commandeur de la Division espagnole, Agustín Muños Grandes (ce blog au 1er septembre 2024), qui appréciait la qualité de ses traductions, le choisit malgré son jeune âge (Hoffman n'avait que vingt-six ans) pour être son interprète au Grand Quartier général de Rastenburg où il devait recevoir des mains d'Adolf Hitler, le 13 décembre 1942, la Croix de Chevalier de la Croix de Fer avec Feuilles de Chêne. On voit ici le Sonderführer (il ne s'agit pas d'un grade de la SS, mais du nom donné dans la Wehrmacht aux experts dont les compétences sont utilisées dans l'armée, en l'occurrence, ici, la traduction simultanée) Hoffman écouter les paroles de remerciements et d'adieu du général Muños Grandes avant de les traduire au Führer (photo publiée en quatrième page de couverture du bimensuel ASPA –Actualidades Sociales y Políticas de Alemania– du 15 janvier 1943). Après le rappel des Volontaires espagnols par Franco en octobre 1943, Hoffman revint à Madrid en tant qu'attaché de l'ambassade allemande.

Buste de Juan (Hans) Hoffman dans la cour de l'École allemande de Málaga.

Connu en Espagne sous le nom de Juan Hoffman, ce germano-espagnol ami du ministre-président de Bavière Franz Josef Strauss, consul général d'Allemagne à Málaga dans les années 1970, était estimé sur la Costa del Sol pour ses généreuses activités sociales.

C'est un bouquin dénonçant l'Espagne, refuge nazi qui, en 2013, l'a décrit comme un dangereux agent de la Gestapo et de la SS (Rodríguez se contente d'en faire un ami de Clara Stauffer, p. 141). Malgré qu'aucun document ne fut jamais trouvé à son sujet dans les archives de ces organismes du Troisième Reich, cela suffit pour que se déclenche une invincible et foudroyante Damnatio memoriae. C'est ainsi qu'à Málaga, la Plaza Juan Hoffman a été débaptisée, de même qu'à Marbella, la Calle Juan Hoffman et à Ojén, le Colegio Alemán Juan Hoffman qu'il avait créé et que sa famille finance toujours.

Une stèle rendant hommage à Juan Hoffman se trouvait sur la petite place portant son nom à Ojén (Málaga) : elle a dû disparaître (à gauche, en 2016 ; à droite en 2019, captures d'écran Google Maps).

Devons-nous épiloguer sur ces calembredaines ? Léon Degrelle se sentirait « plus puissant » alors que –nous venons de le voir– il doit fuir sa belle propriété de crainte d'être arrêté par les autorités espagnoles et extradé en Belgique ? Franco lui aurait accordé la nationalité espagnole ? (sur l'obtention de papiers officiels, ce blog au 25 mai 2019 et 3 janvier 2023). Il croulerait sous les commandes d'Etat ? (sur les entreprises de Léon Degrelle, ce blog au 3 décembre 2024). « Hans Joseph Hoffman, membre éminent de la Gestapo, » lui aurait procuré argent et faux documents ?

Deux mots sur ce Hoffman qui n'eut d'autre lien avec Léon Degrelle que de lui sauver la vie. En le rencontrant en septembre 1948 tellement affaibli et amaigri par les souffrances provoquées par le réveil de sa grave blessure à l'estomac reçue pendant les combats du Caucase en 1942 (ce blog au 15 mars 2025), Hans Hoffman alerta sans délai son ami (et voisin sur la Costa del Sol), le ministre du Travail José Antonio Girón de Velasco qui prit immédiatement les choses en main, informant de la gravité de la situation le Docteur Alfonso de la Fuente Chaos (1908-1988), grand chirurgien de Madrid.

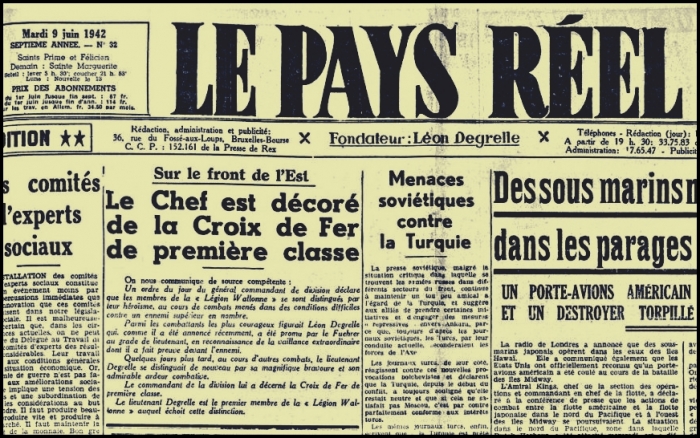

Éminent chirurgien, directeur de l'Institut national de Médecine du Travail, député phalangiste initiateur avec le ministre Girón de la première assurance maladie obligatoire en Espagne (1942), le Dr Alfonso de la Fuente Chaos était également soucieux de la sécurité et de l'hygiène au travail, promouvant toutes activités physiques et sportives. Prêchant d'exemple, il fut membre de l'équipe du Club Atlético de Madrid (saison 1929-1930, milieu de terrain réserviste) et devint même président de la Fédération royale de football en 1956. On le voit ici prononcer une conférence à la Faculté de Médecine de l'Université de Madrid, le 12 janvier 1943, en tant que directeur de l’Œuvre Syndicale « 18 de Julio » (la plus importante structure de sécurité sociale chez les travailleurs ; le 18 juillet 1936 marque, en Espagne, le soulèvement national contre le gouvernement marxiste de front populaire).

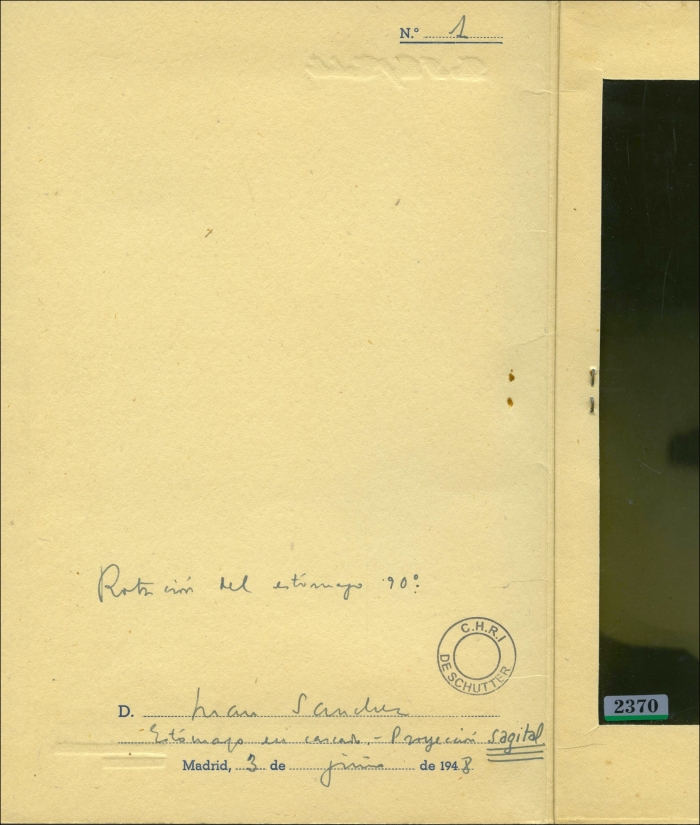

C'est une autre sommité de la médecine espagnole qui tenta d'alerter Léon Degrelle sur la gravité de son état : pionnier de la médecine psychosomatique en Espagne et autorité reconnue mondialement en matière de neurosciences, le Professeur Juan Rof Carballo (1905-1994) était un grand ami du spécialiste de l'endocrinologie, le Docteur Gregorio Marañon (1887-1960) dans la clinique duquel il travailla jusqu'au décès de ce traducteur de Léon Degrelle (ce blog au 31 mars 2021). Le 3 juin 1948, il réalisa les radiographies de son estomac, diagnostiquant à son patient « Juan Sanchez » un « estomac en cascado-projection sagittale ».

Professeur de Pathologie et de Clinique chirurgicale à l'Université Complutense de Madrid, le Docteur Alfonso de la Fuente Chaos choisit une petite clinique discrète de Madrid, Calle Eloy Gonzalo, où il devait se charger personnellement de l'opération indispensable. José Antonio Girón y conduisit « Juan Sanchez » le jour même dans sa propre voiture.

« [Le chirurgien] pratiqua une opération difficile et extrêmement délicate sur l’estomac, organe qui avait quitté sa place normale [« Rotation de l'estomac 90° », note le Prof. Rof Carballo sur la radiographie] à cause du choc reçu dans la fureur de la bataille du Caucase par la déflagration d’un obus dont le souffle frappa son corps et provoqua un enfoncement près du cœur. » (José Luis Jerez Riesco, Degrelle en el exilio, p. 130).

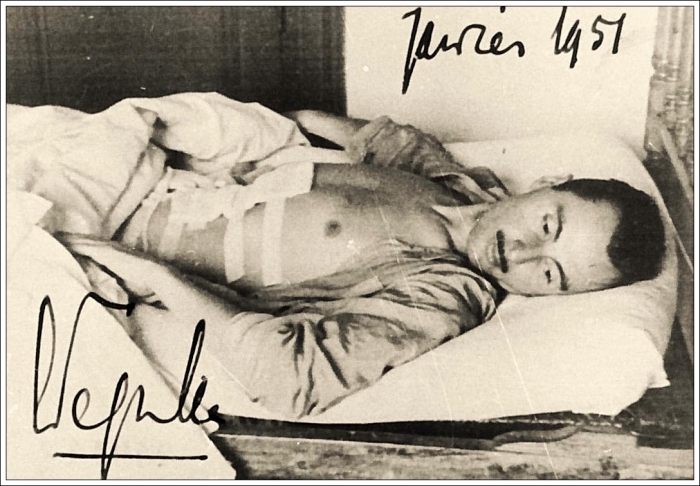

Léon Degrelle après son opération à l'estomac subie dans une clinique privée de Madrid fin septembre 1948. La photo est postdatée à l'intention du journaliste d'Europe-Amérique à qui il va remettre une interview entièrement rédigée de sa main En recherchant Martin Bormann, je découvre Degrelle dans une clinique sud-américaine. La Une de l'hebdomadaire du 8 février 1951 est consacrée à l'article sensationnel abondamment illustré (la photo est publiée au bas de la page 7).

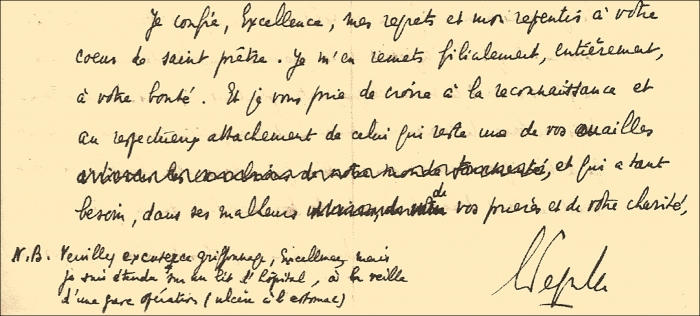

Cette opération très délicate contraignit Léon Degrelle à prévoir le pire et tranquilliser sa conscience. En effet, le 22 août 1943, suite au refus de communion qui lui avait été signifié lors d'une messe à Bouillon et qu'il n'accepta pas, l'évêque de Namur l'avait excommunié (ce blog au 25 décembre 2016). L'excommunication avait été levée le 7 novembre de la même année par l'abbé Louis Fierens sur le Front de l'Est « en vertu des pouvoirs accordés aux aumôniers militaires pour la durée de la guerre ». Et même si Mgr André-Marie Charrue avait fait lire en chaire des églises de l'évêché son décret confirmant la levée de l'excommunication, Léon Degrelle craignait qu'elle ne soit valable que pour la durée de la guerre. Aussi écrivit-il, le 15 septembre 1948, à son évêque pour réitérer sa contrition : « Voilà quatre ans, avec une très grande bonté, vous avez bien voulu me relever de la sentence d'excommunication qui m'avait si péniblement frappé. La guerre n'est pas, en droit, encore terminée, mais je ne voudrais pas néanmoins prolonger à l'abri de cette confusion les délais qui me couvrent. [...] Mais je ne veux plus discuter à propos de cette triste affaire. Je préfère avoir tort tout seul si vous estimez qu'il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Chaque matin, je reçois Dieu dans mon cœur, comme aux jours lumineux de mon enfance. Et je veux que dans l'abri humain où je le reçois, il n'y ait place ni pour l'orgueil, ni pour la rancœur. [...] »

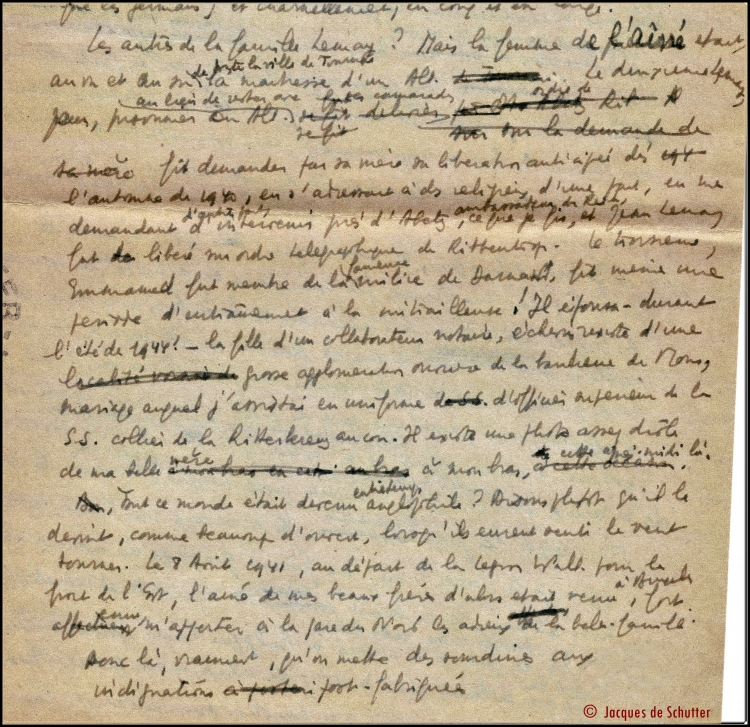

On voit que la liaison amoureuse entre Léon Degrelle et Hélène Cornette tient davantage du postulat que de la vérité historique vérifiée. Ce postulat est d'ailleurs indispensable à notre pseudo-historien des relations coupables pour élucubrer les intentions secrètes qui se cacheraient derrière une lettre de mai 1960 où, reprenant contact avec son amie, Léon Degrelle donne tout simplement de ses nouvelles (ne disposant pas de l'original en français, nous traduisons la traduction espagnole de Rodríguez) :

« Bien chère Hélène,

Combien d'années déjà sans nous voir ! J'ai passé quelques jours très agréables avec ta mère, toujours aussi gentille, droite comme un sapin des Ardennes qui jamais ne pourra plier.

J'ai demandé à Michel de vous transmettre un petit cadeau pour toi ainsi que pour ton mari, car cela le concerne plus particulièrement. J'espère qu'il ne me tient pas rigueur pour la vile offense de cette folle allemande dont les calomnies d'hystérique refoulée prétendaient faire tant de mal. Je reprends mes mantras : je t'envoie un vieux bouquin que j'ai trouvé dans mes fouilles et dans lequel il y a un chapitre très curieux, avec une gravure intéressante, consacré à la Reine Urraca. J'ai pensé que cela vous plairait peut-être et je vous l'envoie ; ce n'est rien qu'un petit cadeau sans prétention, mais qui te rappellera l'affection que j'ai pour toi.

Ton fils aîné va bien, il a fait beaucoup de progrès, il me semble plus équilibré, plus stable. [...] Et moi ? Je deviens vieux, ridé, grognon. Un spectacle lamentable ! Quand je me regarde dans la glace, je ne me sens pas orgueilleux. Et quand ma mauvaise humeur se déchaîne, je m'en veux d'être devenu si difficile et si grincheux. Ma vie n'est pas amusante. Tout devient gris et noir, comme dans les peintures du dernier Goya. Quand tout cela va-t-il finir ? J'aurais dû en avoir fini le 8 mai 1945. Depuis lors, ce qui survit, c'est un fantôme qui, parfois, me fait peur.

J'espère que toi, toute noblesse et bonté, tu es heureuse.

Affectueusement, Degrelle »

Pour Rodríguez, cette lettre est écrite « sans doute pour inviter [Hélène] à revenir, mais prudemment, au cas où la lettre serait interceptée » (p. 263) !

Mais cette lettre constitue de toute évidence une reprise de contact après tant « d'années déjà sans nous voir ». Ce qui veut bien dire que depuis que Jean-Louis est parti pour son service militaire (1957-1958), Hélène Cornette n'est plus revenue à La Carlina. Ce n'est, par contre, pas le cas de sa mère, Jeanne Compveut, dont Léon nous apprend qu'elle vient de passer quelques jours chez lui, ni, bien sûr, de Jean-Louis qui, travaillant désormais à Madrid pour les compagnies Air France et Iberia (Aguilera, p. 148), lui rend encore régulièrement visite. Pour le reste, Léon Degrelle se présentant comme un vieux grognon, n'offre certes pas l'image d'un amant passionnément énamouré. Au contraire, il ne considère son amie qu'en tant qu'épouse Urraca et à qui il souhaite tout le bonheur. La raison première de son courrier était d'ailleurs le cadeau d'un livre dont un chapitre est consacré à une reine portant le nom de son mari, Urraca (reine de Castille et Léon au XIIe siècle), livre par lequel il espère leur faire plaisir à tous deux. L'occasion aussi pour Léon Degrelle de revenir sur le seul contact qu'il eut avec le mari d'Hélène, Pedro Urraca : la lettre qu'il lui écrivit pour clarifier sa relation avec son épouse.

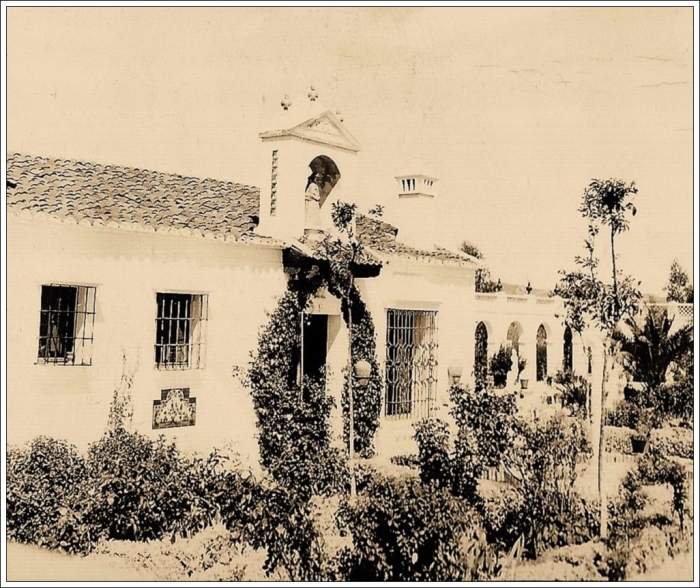

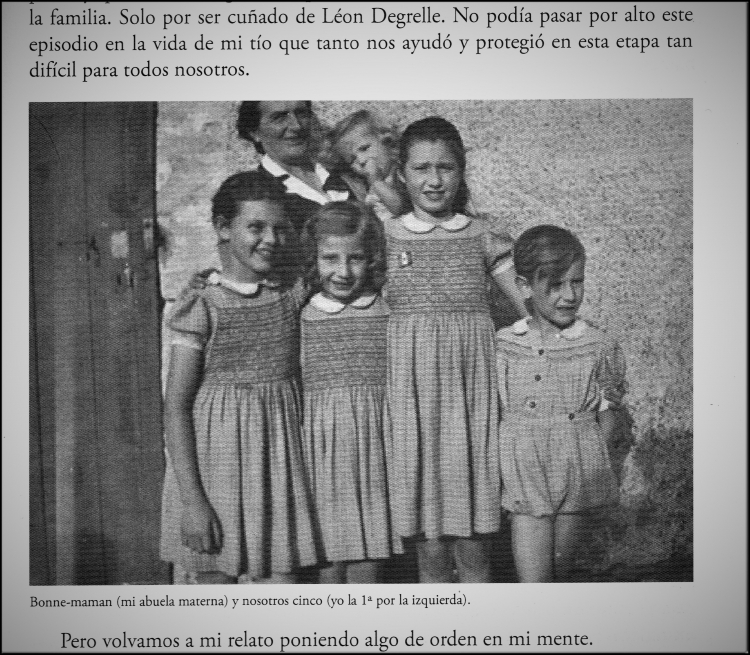

À La Carlina, Léon Degrelle mettait cette belle maison à la disposition de Jeanne Compveult, la mère d'Hélène Cornette et grand-mère de Jean-Louis Urraca.

Bien entendu aussi bien José Luis Rodríguez Jiménez que Gemma Aguilera vont prétendre que cette lettre, qui essayerait vainement de la nier, ne faisait que confirmer leur culpabilité ! Écrite le 4 avril 1956, soit deux ans après que leur relation se fut transformée en amitié (ce blog au 15 avril 2025), ce courrier réagit à l'accusation gravissime d'adultère portée par une personne bien identifiée, contre l'épouse de Pedro Urraca.

En 2011, Aguilera écrira « Entretemps, une rumeur se répand dans le village. Tout le monde considère qu'ils sont amants. Probablement que Jeanne [Compveult] le sait aussi. Très inquiet, craignant que la nouvelle soit arrivée aux oreilles d'Urraca par son fils, sa belle-mère ou quelque militaire ou fonctionnaire franquiste participant aux banquets qu'il organisait régulièrement, Degrelle se décide à écrire au policier pour lui donner sa version des faits » (p. 137).

En 2024, c'est un nouveau roman que nous propose Rodríguez : « Les séjours d'Hélène en Espagne sont toujours plus longs et Pedro Urraca finit par soupçonner que son épouse a une aventure, bien qu'il n'ait pas utilisé ses relations dans la police pour effectuer des vérifications. Urraca se servit de l'excuse de rumeurs qui lui seraient parvenues par une certaine Katya Weierter –qui aurait été blessée parce qu'elle pensait que Degrelle avait des aventures amoureuses avec au moins deux duchesses– et il finit par aborder le sujet avec sa femme. Pour apaiser ses soupçons, Hélène demanda à Degrelle d'écrire à son mari pour tout nier. » (p. 246).

Dans la première version, c'est Léon Degrelle lui-même qui, craignant que son affaire n'ait été révélée au policier par Jean-Louis, sa grand-mère ou l'un de ses familiers, aurait essayé d'apaiser la mari cocu ; dans l'autre, c'est Hélène qui supplie Léon d'essayer de détromper son mari qui aurait découvert le pot aux roses !

Et si le courrier de Léon Degrelle à Pedro Urraca était tout simplement à prendre au pied de la lettre ? S'il n'était effectivement qu'une franche explication destinée à désamorcer le désastre que pourrait causer les accusations d'une espèce de nymphomane déçue ?... Qu'on en juge plutôt (traduction de la traduction espagnole de Rodríguez ; entre crochets, des précisions extraites de la traduction espagnole différente d'Aguilera).

« Cher Monsieur,

C'est avec une grande consternation et un profond regret que j'ai appris que vous avez, vous et votre charmante épouse, été victimes –par courrier– d'une certaine Allemande signant ses lettres du nom de Katya. Je suis presque gêné de vous déranger avec cette brève explication sur les manigances de cette femme qui, depuis quelques mois, s'est acharnée à calomnier à tort et à travers un certain nombre de personnes dont elle ignorait tout ou pratiquement tout. Malheureusement, dans son histoire, elle s'est efforcée d'outrager une femme aussi irréprochable et aussi appréciée que la vôtre et, par conséquent, de vous nuire également.

Il n'entre pas dans mes intentions de m'expliquer par des circonlocutions. Voici les faits : pendant des années, cette Allemande m'a persécuté d'un amour démentiel alors que je ne lui ai jamais accordé la moindre attention. Ainsi, pour pouvoir expliquer son échec, elle m'a attribué une série de conquêtes parmi un large éventail que vous pouvez imaginer par la copie de la longue lettre que vous avez reçue : depuis la duchesse de V. et la duchesse de A. jusqu'à des veuves sexagénaires que son imagination transformait en jeunes demoiselles écervelées.

Comme j'ai eu l'honneur de faire la connaissance de votre femme chez des amis communs [à Séville] et de manifester la grande estime que je lui portais, Katya, l'Allemande, l'a attaquée avec son artillerie la plus bruyante. L'année dernière déjà, au mois de mai, elle se permit de m'envoyer, à propos de votre femme, des délires du même genre que ceux que vous avez reçus. Je lui fis une réponse absolument claire, lui faisant part en même temps de mon indignation et de ma décision de l'exclure du cercle de mes relations. [Je garde la lettre que je lui ai envoyée pour vous la communiquer et je la tiens à votre disposition, en toute confiance, pour que vous puissiez vous rendre compte du genre de folle à laquelle je fais référence].

Évidemment, il suffit de lire ces balivernes pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Mais je voudrais néanmoins vous exprimer le grand regret que j'éprouve pour cet incident que, par ailleurs, j'ignorais complètement jusqu'à la récente visite chez nous de votre femme qui vous est unie avec tant de ferveur et de noblesse et qui éprouve un grand dégoût pour le tumulte que cette folle a provoqué dans sa vie de famille !

Vous avez eu toutefois l'élégance de n'accorder aucune importance aux bavardages de cette hystérique. Et vous avez raison : votre épouse et vous-même êtes bien au-dessus de si misérables calomnies ! Cependant, je ne voulais pas que vous ignoriez d'où elles viennent. Cette femme s'appelle Weierter et vit actuellement à Madrid s'il faut en croire la mention d'expéditeur sur ses anciennes lettres, à la rue Général Oráa 23.

Mon cher Monsieur, j'espère avoir quelque jour le plaisir de vous connaître personnellement, comme j'ai eu le plaisir de connaître votre cercle intime. C'est de tout cœur que je serais ravi de vous recevoir dans [mes] montagnes lointaines si vous aviez l'occasion de passer par ici.

En attendant [une réponse de votre part], je vous envoie, en même temps que ma profonde estime, mes sentiments les plus sincères.

Degrelle »

L'immeuble madrilène où habitait l'Allemande Katya Weierter, rue du Général Oráa (capture d'écran Google Maps). Cette érotomane désappointée, pour se venger de sa déroute amoureuse, passa son temps à faire de Léon Degrelle l'amant de toutes ses amies, de la Duchesse de Valence à Clara Stauffer, en passant par Hélène Cornette et à le dénoncer si possible auprès des maris trompés. Aujourd'hui, les pseudo-historiens à la Rodríguez présentent comme vérité biblique Les cinq femmes (dont une duchesse) du nazi que Franco protégeait (ce blog au 1er septembre 2024) !

À propos de cette lettre, Rodríguez ironise : « Degrelle, “consterné”, fait preuve de son sens de l'humour. » (p. 246). Mais les détails très précis identifiant la malfaisante calomniatrice relèvent-ils vraiment de la galéjade ? S'il avait été convaincu de l'infidélité de sa femme, Pedro Urraca, le spadassin de Franco aux exploits policiers meurtriers, se fût-il laissé si complaisamment rouler dans la farine ?

Surtout que c'est après ces graves accusations ayant convaincu, selon Rodríguez, Pedro Urraca que « son épouse avait une aventure » avec Léon Degrelle que le même Urraca laissa Hélène effectuer « en Espagne des séjours toujours plus longs » au domicile du même Degrelle !!! Plus fort encore,« Malgré les soupçons de son mari, Hélène n'eut aucun mal à convaincre Pedro, écrit-il avec ce qui doit être de l'humour très pince-sans-rire, d'accepter l'idée que son fils passe quelques années à Séville et que son épouse et sa belle-mère aille lui rendre visite à La Carlina » (p. 248) !

On nage en plein vaudeville ! Mais Rodríguez est encore supplanté par plus courtelinesque : son inspiratrice (quasi-occultée, ce blog au 15 mars 2025) Gemma Aguilera a découvert une autre possible conquête de l'insatiable séducteur nazi ! Une certaine « Esperanza Ortega, la sœur d'un subalterne militaire, ami de Léon Degrelle, entretint une relation amicale avec l'ex-agent de la SS qui lui permit même de lui rendre visite à Madrid [chez Clarita Stauffer donc] quand il se fut enfui de Séville. Esperanza garde un bon souvenir de Degrelle, malgré que cette rencontre dans l'appartement où il se cachait s'acheva en bagarre et qu'ils ne se revirent plus jamais » (p. 148). On devinerait plutôt qu'Esperanza-l'allumeuse subit le même sort que Katya-la-libidineuse...

C'est peut-être même Aguilera qui, au cours de ses interviews, parvint à convaincre Jean-Louis Urraca que sa mère entretenait une liaison avec Léon Degrelle. Et peut-être cette idée séduisait-elle d'ailleurs le fils rejeté par son propre père et séduit par « cet homme d'un abord affable, très cultivé, qui me considéra comme son fils, avec beaucoup plus de sensibilité que mes parents » (p. 144).

Nous avons vu en effet que Jean-Louis n'a jamais rien remarqué d'anormal dans les relations entre sa mère et son hôte pendant tout le temps qu'il a passé à La Carlina. Mais qu'après avoir retrouvé des photos de « sa mère et Degrelle dans une attitude de connivence » à La Carlina, il « supposa bien qu'ils entretenaient une relation sentimentale » (p. 145). Il le confirme encore deux ans plus tard dans l'interview qu'il donne, toujours à Aguilera, pour El Temps : « J'étais là, mais ce n'est qu'avec les photos et les lettres qu'ils s'écrivaient que j'ai su clairement ce qui se passait entre eux. » (12 mars 2013). De telles suppositions, plutôt flatteuses en ce qui le concerne, sont encore plus plaisantes pour ces journalistes d'investigation ès adultères, trop contents de lui emboîter le pas : « La mère de Jean-Louis, Hélène Cornette, va effectuer des séjours à La Carlina [...]. Pas parce que son fils lui manque, mais parce que la femme de Pedro Urraca entretient une relation amoureuse avec l'ex-officier nazi. » (El Temps, 12 mars 2013).

Hélène Cornette ne confirmera évidemment jamais rien à son fils de ce qui n'a sans doute jamais existé que dans les ragots. Les photos et les lettres censées les établir (et dont nous avons vu qu'elles n'établissaient rien du tout) n'ont, selon toute probabilité, été retrouvées par Jean-Louis qu'après le décès de sa mère, car celle-ci n'était apparemment pas femme à se confier sur ce qui ressortissait à sa vie privée ou qui aurait pu mettre son couple en danger.

L'incident de la photo du président de Catalogne, Lluís Companys, –que son mari avait arrêté et livré aux autorités espagnoles en 1940–, photo découverte par Jean-Louis dans la bibliothèque de sa mère, est éloquent à cet égard : « La question [posée par Jean-Louis à propos de cette photo] avait profondément bouleversé sa mère. [...] Elle ordonna à son fils, qui avait déjà plus de cinquante ans, de remettre immédiatement la photographie dans le livre [...]. Jean-Louis décida de voler le livre et la photographie. [...] Hélène Cornette, une maniaque de l'ordre, se rendit compte de sa disparition. “Vous êtes un voleur, rendez-moi le livre que vous avez volé”, téléphona-t-elle à Jean-Louis. Je lui répondis que je ne lui avais rien volé, qu'elle l'avait sûrement déplacé en rangeant ses céramiques. Mais elle ne m'a pas cru et j'ai encore reçu quelques appels de plus m'accusant d'être un voleur. Finalement, elle a abandonné l'affaire. Et nous n'avons plus jamais parlé du livre de mon père ou de l'ami supposé de mon père. » (El Temps, 12 juillet 2011).

Le livre dans lequel Jean-Louis Urraca trouva la photo d'un prétendu « ami » de son père lui permit d'en découvrir l'identité. Il s'agissait du président de la Généralité de Catalogne, Lluís Companys, enlevé en France par son père, Pedro Urraca, policier espagnol dont la mission était de le remettre aux autorités franquistes (ce blog au 15 mars 2025) : Joan Llarch, La mort tragique de Lluís Companys, Chronique impressionnante de la dernière étape de la vie d'un homme, depuis sa détention jusqu'à son exécution dans les fossés de Montjuich, 1978.

« “Quand j'ai atteint les pages centrales, je fus complètement tétanisé. La même photographie que j'avais entre les mains y était reproduite. Et cet homme n'était pas un ami de mon père, mais le président de la Généralité Lluís Companys, fusillé par les partisans de Franco. Cette lecture a été une révélation pour moi. J'ai découvert la véritable mission de mon père, qui n'avait rien à voir avec l'histoire qu'on m'avait racontée : qu'il était diplomate, employé dans les ambassades de Franco à l'étranger”, raconte Jean-Louis], conscient désormais que le nom de Pedro Urraca sera marqué à jamais par son implication directe dans l'assassinat de Lluís Companys. » (Gemma Aguilera, « La mort de Companys a marqué l'agent 447 », El Temps, 12 juillet 2011).

Cet incident montre bien qu'Hélène Cornette ne supporte pas qu'on viole sa sphère privée, non plus qu'on attaque la mémoire de son mari.

Ne peut-on dès lors penser que l'histoire d'Hélène chez Léon Degrelle fut la suivante : en rencontrant celui-ci en 1953, elle a développé avec lui des liens qui évolueront en véritable et durable amitié. Comme le dit assez lourdement Rodríguez, « Ils partageaient un passé similaire, avec le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, leur expérience de vaincus et de condamnés, ainsi que leurs liens avec la Belgique [...] » (p. 235). Et que cette amicale proximité permit à la mère d'entrevoir la solution à son principal problème familial : l'antagonisme devenu progressivement invivable entre son mari Pedro et son fils Jean-Louis.

Celui-ci a raconté à Gemma Aguilera sa situation insupportable : « Ses parents sont pour lui de parfaits inconnus, malgré qu'ils vivent sous le même toit. [...] Entre parents et fils, tout est froideur. Les rares conversations familiales se terminent en disputes entre père et fils. [...] Hélène reste neutre dans les disputes, mais est consciente que leur affrontement est de plus en plus violent. Pour Urraca, son fils n'est qu'un “misérable”, un “gitan” qui ne fera jamais rien de bon dans la vie. » (p. 143).

Dès lors, la rencontre avec Léon Degrelle tint quasiment du miracle : sa villa près d'une caserne de l'armée de l'air ; ses liens avec les officiers qui la dirigent ; ses prédispositions à toujours rendre généreusement service,... C'est donc tout naturellement que les problèmes apparemment insolubles de la famille Urraca trouvèrent leur épilogue heureux : « Hélène pensa que Degrelle était l'homme idéal pour régler la situation de son fils Jean-Louis. Urraca méprisait sa passion pour la mécanique et prétendait lui imposer la carrière militaire ou policière, et voulait le tenir éloigné de Bruxelles et Madrid. Jean-Louis allait avoir vingt ans et devait faire son service militaire en Espagne s'il voulait y vivre. Et Hélène savait qu'il ne serait pas difficile pour Degrelle d'obtenir que son fils fasse son service militaire quelque part non loin de Constantina, de préférence dans l'aviation, où il pourrait cultiver sa passion pour les moteurs. Léon se montra très favorable à ce plan » (p. 248).

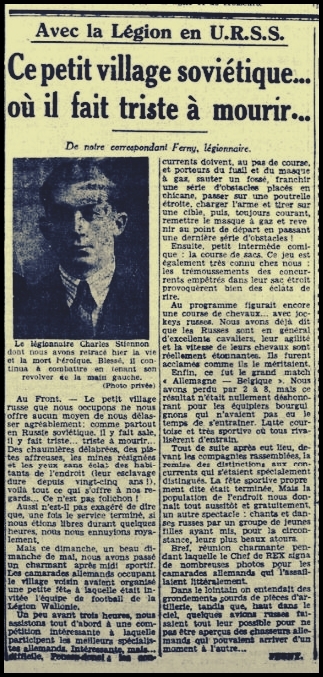

C'est ce qui se passa : la mission qu'Hélène s'était donnée était accomplie et elle rentra définitivement chez elle. La mission que Léon avait acceptée l'était tout autant et Jean-Louis trouva sa voie : « Degrelle respecta son engagement de canaliser Jean-Louis. Grâce à son ami le lieutenant-colonel Pérez de Eulate, Jean-Louis s'est porté volontaire dans l'armée et a été affecté à l'Escadron de Radio de la base aérienne de Tablada (Séville) Pendant son temps libre, il a commencé à travailler pour l'aviation civile en tant qu'assistant au contrôle aérien de l'aéroport de Séville. » (p. 250). « [Léon Degrelle] l'avait reçu dans sa maison, lui avait trouvé un emploi conforme à ses goûts pour les moteurs et, lorsqu'il entra à l'armée, lui donna cent pesetas pour ses premiers frais. [...] Puis Jean-Louis prit également le chemin de Madrid, riche de son expérience dans l'aviation militaire et civile. » (p. 264).

Et les deux amis, Hélène et Léon, furent-ils amants pour autant ? Nous n'en savons rien et, en réalité, cela ne nous regarde pas et n'a guère d'importance. Sauf pour les journalistes en mal de scoops malsains pour présenter Léon Degrelle en nazi salace, coureur de jupons et collectionneur de belles femmes... Mais qui peut prétendre pouvoir l'affirmer ? Rien dans tous les documents qui nous ont été montrés ne nous permet en effet de l'établir.

Depuis la fin de la guerre, les caricaturistes se sont toujours amusés à représenter Léon Degrelle en parfait sybarite (ici, Christian Lamquet et Claude Laverdure, pour la couverture de Confluent, mensuel namurois de novembre 1977 ; voir ce blog au 22 octobre 2019).

Quand Jean-Louis fut enfin pris en mains et guidé vers une vie épanouissante, les deux amis ont repris leur vie, chacun de leur côté, mais toujours amis et certes pas brouillés comme nous l'avons vu dans le courrier de 1960 où Léon donne de ses nouvelles et envoie un petit cadeau au couple.

Rodríguez qui finit par avoir des hallucinations à force de vouloir lire entre les lignes, y décrypte la dissimulation d'une invitation à se revoir discrètement.

Plaignons surtout les élèves de ce professeur d'histoire ! En quoi cette lettre est-elle d'ailleurs différente de la toute dernière qu'il cite et où le bienfaiteur du fils d'Hélène donne une nouvelle fois de ses nouvelles à l'occasion de ses vœux pour 1962 ? Elle montre en tout cas que si invitation il y avait dans le précédent courrier de 1960, elle ne fut suivie d'aucun effet ! (traduction de la traduction espagnole de José Luis Rodríguez Jiménez).

« Bien chère Hélène,

Comment vas-tu, ma dynamique beauté ? De mon côté, je pense souvent à toi et pendant ces jours de Noël, mes pensées volent vers toi, chargées d'affection et de mes vœux.

Que 1962 te comble, toi et ton mari, de grandes joies ! Et ne parlons plus trop du cas D., poisson-ventouse [rémora] de ta digne Ambassade ! Bien que ce dernier souhait soit difficile à réaliser, car le D. en question est un élément fort peu raisonnable. Tu ne trouves pas ?

Yvonne te racontera toutes les nouvelles d'ici. Mais tu dois déjà en avoir eu des échos. Deux tentatives d'enlèvement : en juillet et puis en octobre. Ils veulent ma mort, ce que je ne trouve pas très gentil !

Je te souhaite tout le bonheur. Et ne doute pas de l'ancienne et loyale affection de ton vieil ami,

Juan »

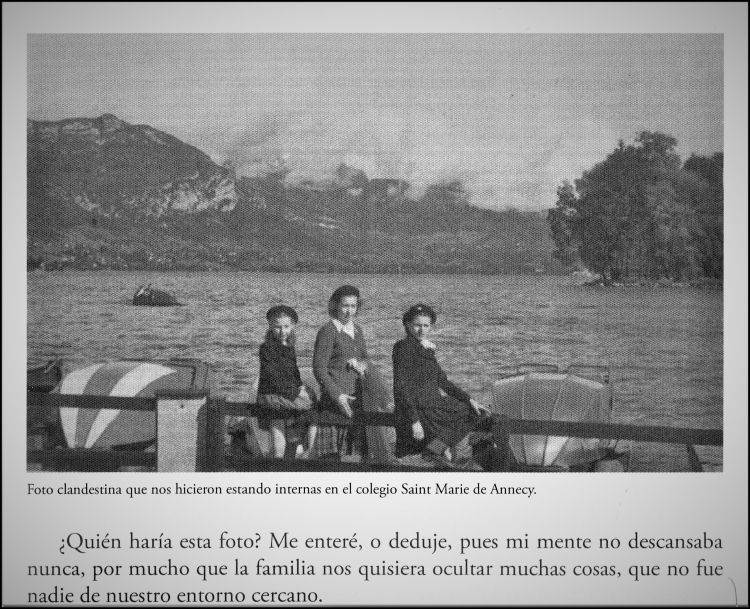

Yvonne Ransy-Leroy (à gauche), Lucette Terseleer, l'épouse du caricaturiste Paul Jamin, alias Jam (au centre), et, apparemment, Hélène Cornette (à droite), devant le porche d'entrée de La Carlina au Leo Belgicus (ce blog au 17 octobre 2018). À l'arrière-plan, la tour blanche où une mitrailleuse fut installée en octobre 1961 pour protéger la propriété (photographie datant de l'hiver 1957-58 ?).

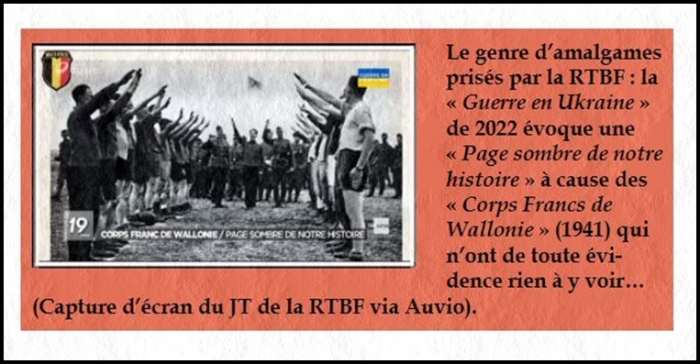

Comme l'année précédente, Léon donne de ses nouvelles en profitant de l'occasion des vœux de nouvel an. Il fait sans doute aussi allusion à des courriers précédents dont nous ignorons la teneur : qui est ce « D. » qui empêche par son comportement sans-gêne un projet d'Hélène ? Léon Degrelle a-t-il voulu aider l' « ambassade » de son amie en vain ?... Quant à « Yvonne », devenue proche d'Hélène quand celle-ci partagea son logis à La Carlina, il s'agit d'Yvonne Ransy-Leroy (ce blog au 12 mai 2025) qui pourra lui donner tous les détails sur l'enlèvement raté organisé par Zwy Aldouby en juillet 1961 (ce blog au 3 janvier 2023) ; la tentative d'octobre évoquée par Léon Degrelle est probablement à relier aux alertes consécutives au procès des candidats ravisseurs (Aldouby prendra neuf ans de prison !) qui nécessitèrent une protection renforcée de la police (et l'installation d'une mitrailleuse au sommet de la tour de La Carlina !)... Rodríguez (appliquant le confusionnisme historique pratiqué à l'envi par son confrère Francis Ballace : ce blog au 30 juin 2016) n'est pas loin de traiter Léon Degrelle de menteur, jugeant a posteriori infondées ses craintes comme les mesures prises par les autorités : « Malgré ce qu'écrit Degrelle, nous n'avons pas trouvé de documents policiers concernant une seconde tentative d'enlèvement en octobre 1961. Il y eut bien des appels anonymes à la police signalant la présence d'agents israéliens, appels qui se répétèrent des mois plus tard. » (p. 270)...

De toute façon, ce que cette lettre établit clairement, c'est que les relations entre les deux amis sont restées cordiales, même sans s'être revus depuis au moins trois ans, même après le départ de son pupille Jean-Louis, et même après la vie commune qu'a entreprise Léon Degrelle avec sa future épouse, Jeanne Brevet, depuis 1959.

Et elles le sont demeurées, comme avec Louise Narvaez, Duchesse de Valence, ou Clarita Stauffer, parce qu'ils furent tous de vrais amis, n'en déplaise aux professionnels du ragot, tel José Luis Rodríguez Jiménez et ses affirmations gratuites (« Entre Hélène et Degrelle surgirait une histoire d'amour », p. 235) ou Gemma Aguilera et ses récoltes de commérages (« Tout le monde considère qu'ils sont amants », p. 146).

Don Juan de La Carlina, ou Léon Degrelle en séducteur andalou, modèle apocryphe de Don Giovanni :

« Ma in Ispagna, son già mille e tre » !

À noter qu'à droite, la gitane aux castagnettes n'est autre qu'Anne Lemay(-Degrelle).

(Documentation © Jacques de Schutter)