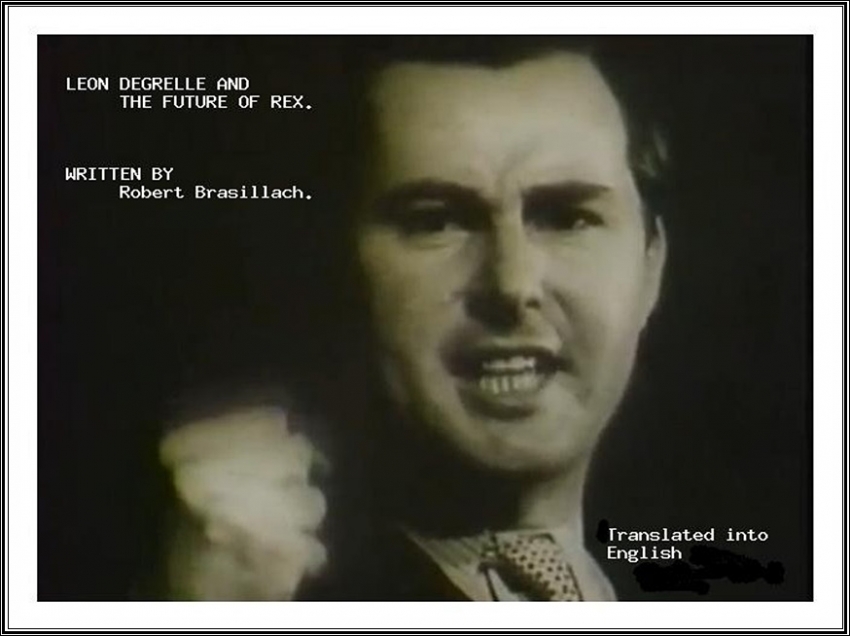

À propos de deux rééditions du « Léon Degrelle et l’avenir de “Rex” » de Robert Brasillach

De méchantes préfaces prenant le contre-pied de l’auteur !

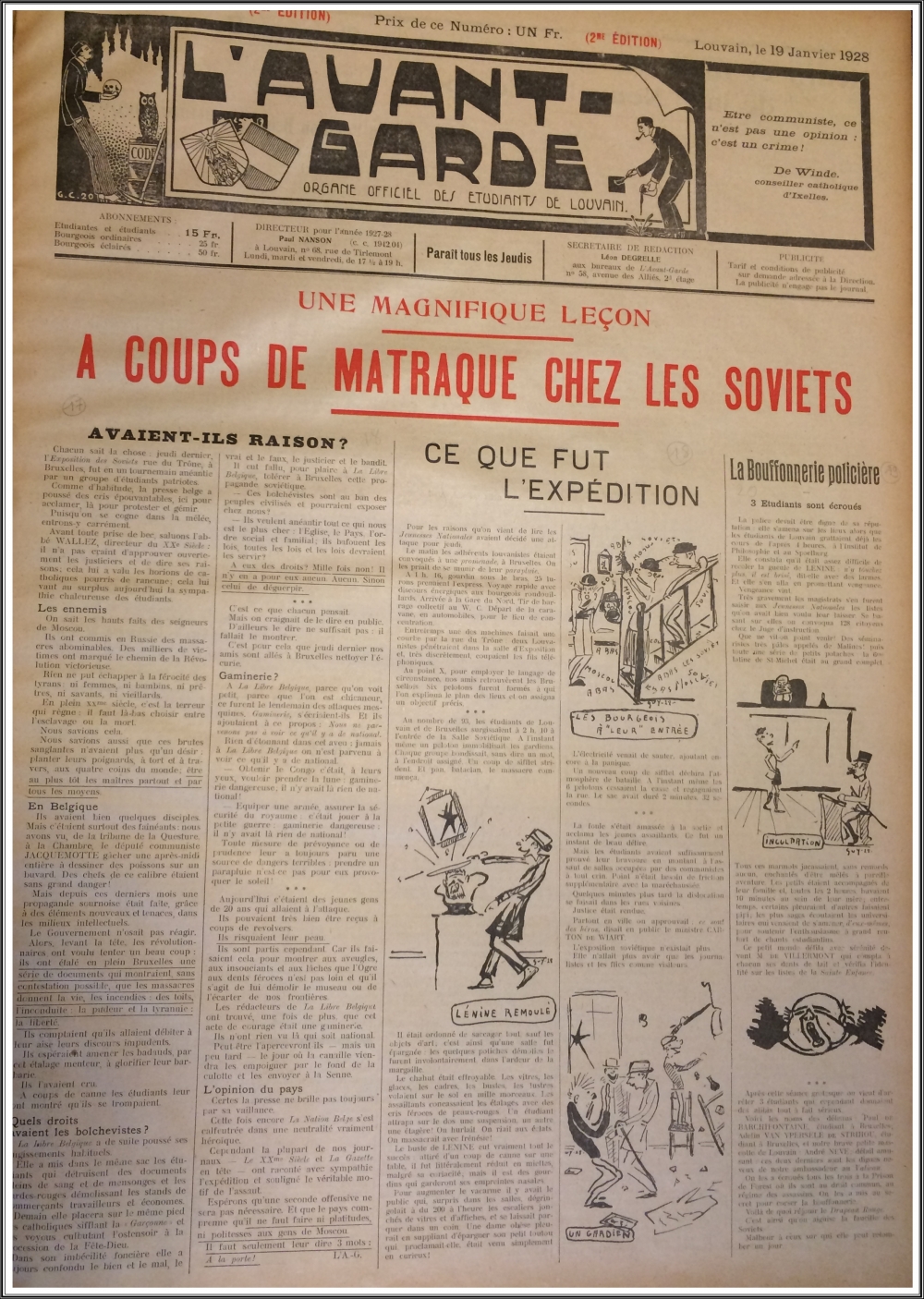

Tout le monde se félicitera que, depuis quelque temps, les éditions Pardès rééditent les œuvres complètes de Robert Brasillach les rendant à nouveau accessibles au plus grand nombre. Aujourd’hui, Rivarol nous apprend que reparaît l’excellente brochure Léon Degrelle et l’avenir de Rex.

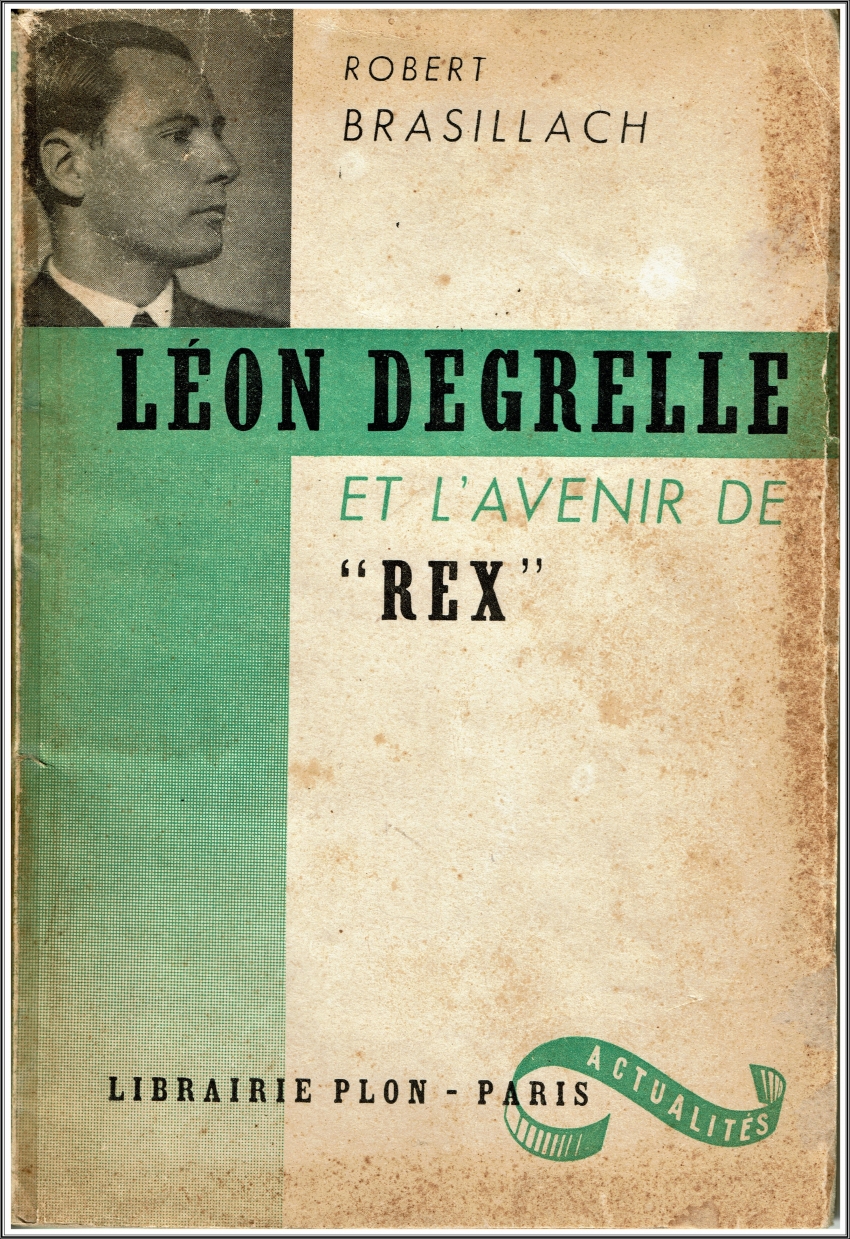

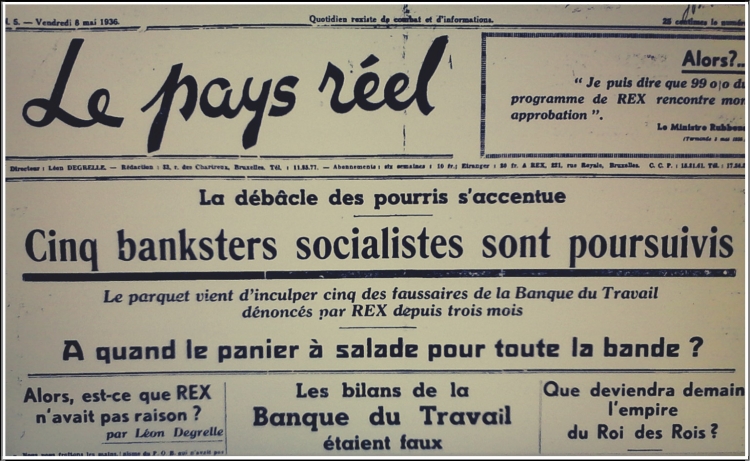

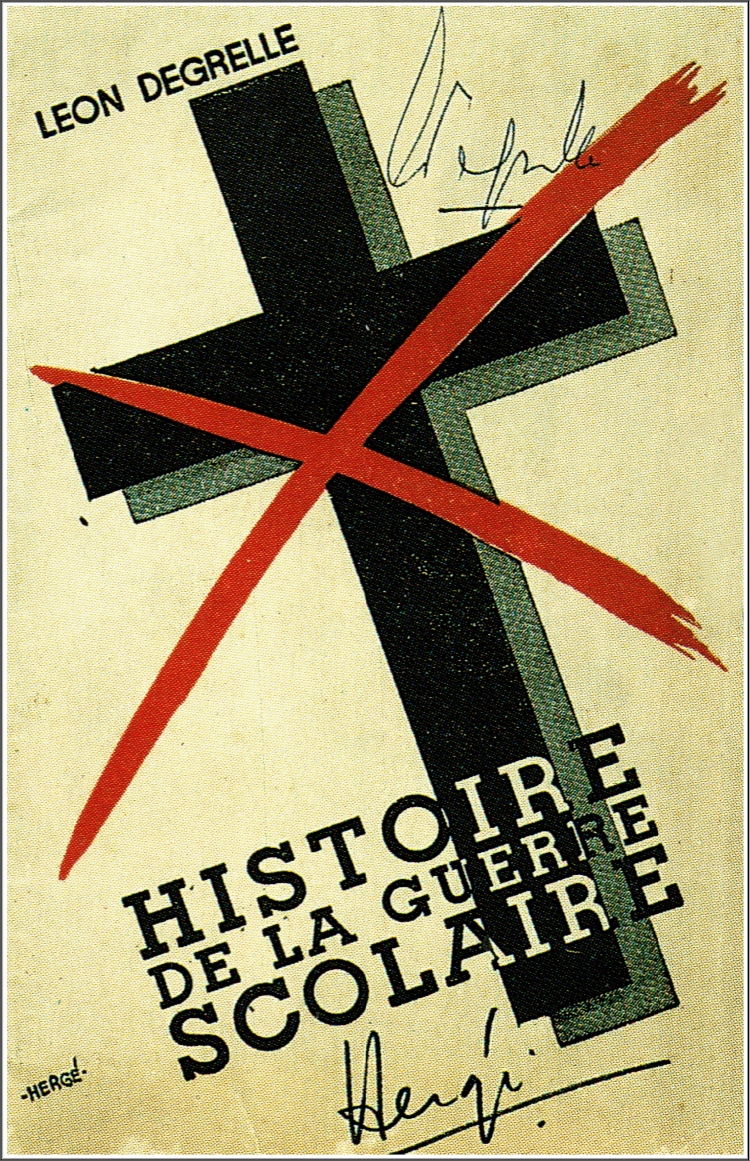

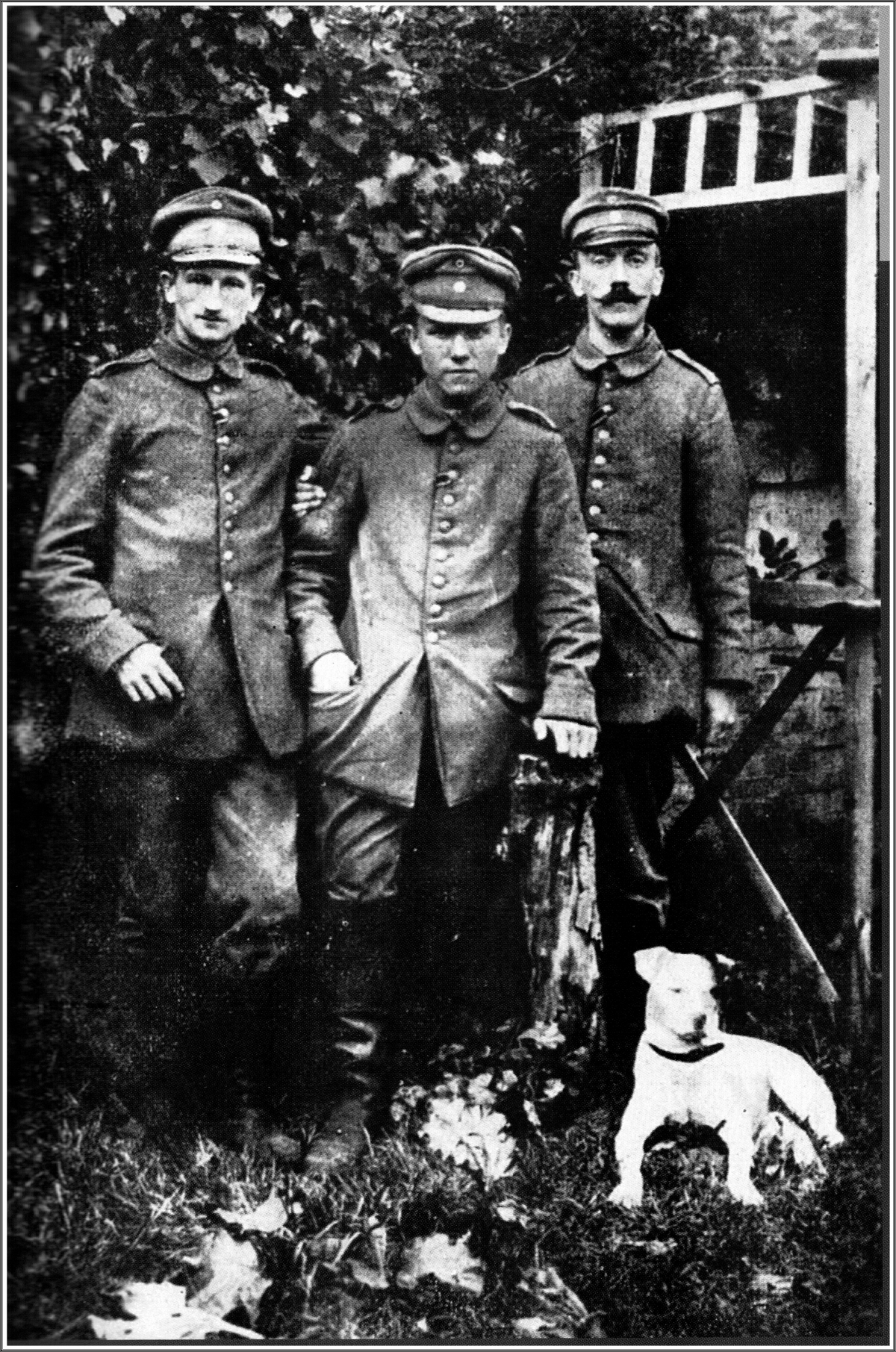

Edition originale de Léon Degrelle et l’avenir de “Rex”, aux éditions Plon, en 1936.

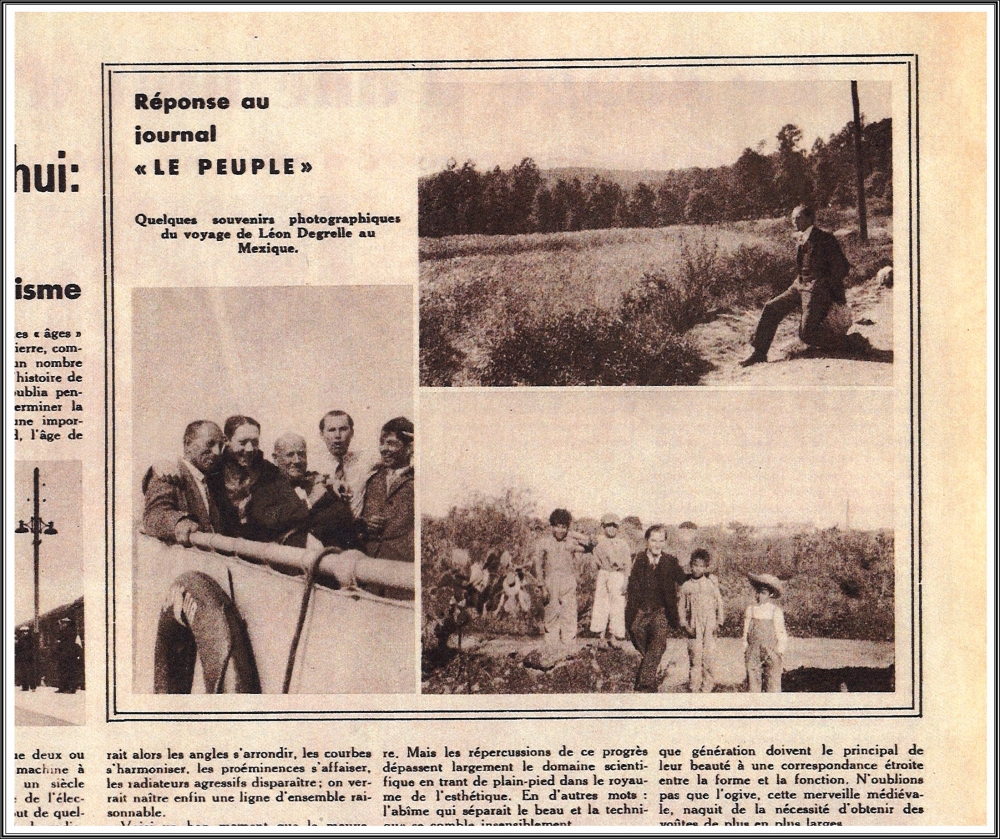

Celle-ci avait déjà connu une réédition voilà un peu plus de deux ans chez Ars Magna : nous en reparlerons. Mais, chose tout à fait originale, nous avons également appris qu’une traduction anglaise en avait été publiée, effectuée par un certain C.J. Webfield qui anime un site d’édition en ligne, Old Council Yard Press (Presses de l’ancienne Cour du Conseil). C’était le nom, paraît-il, d’une cabane servant de bibliothèque à un aérodrome de la RAF, base de départ de bombardiers de terreur américains vers les villes allemandes (le 452nd Bomber Group). Nous ne sommes pas parvenu à saisir le lien entre ce lieu, les éditions et le genre de ses publications plutôt anticonformistes : figure ainsi également au catalogue la traduction –disponible gratuitement– de la Lettre aux Français, le texte que Léon Degrelle, interdit de séjour en France, donna à Je suis partout qui le publia dans un numéro spécial « Qu’est-ce que Rex », le 24 octobre 1936.

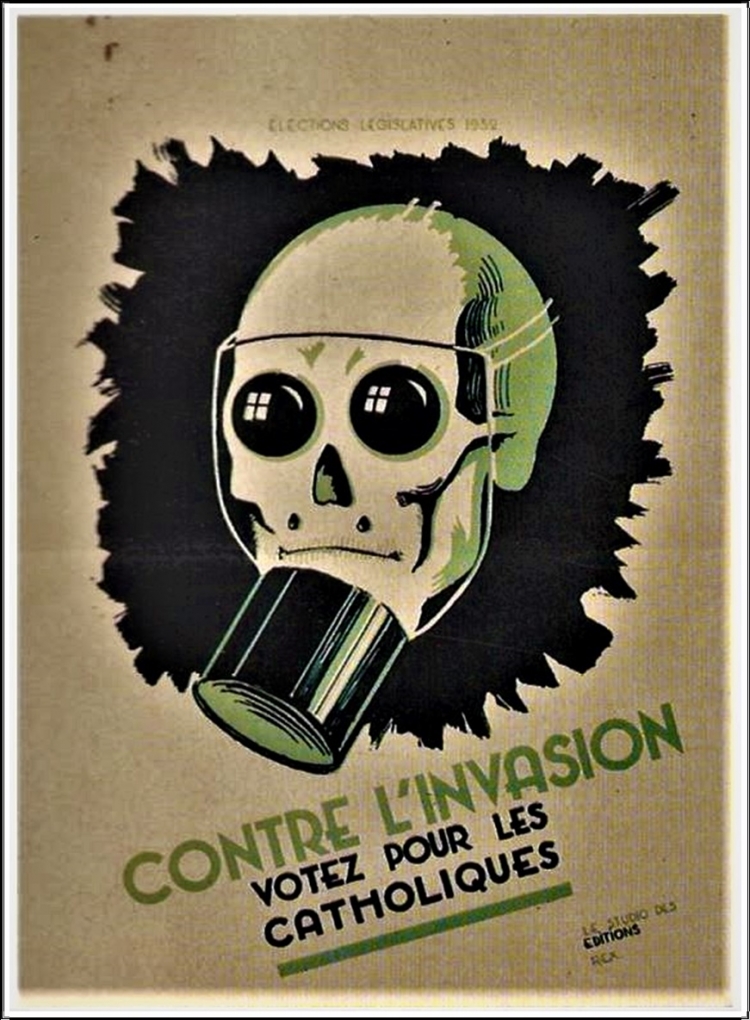

Toujours est-il que si nous ne pouvons juger de la pertinence de la traduction, nous apprécierons toutefois la courte introduction (en corrigeant toutefois la date de l’assassinat légal du poète : c’est le 6 février 1945 qu’il fit face au peloton d’exécution) : « Robert Brasillach est cet écrivain-journaliste de droite français, exécuté par le gouvernement français en 1944 pour crime d’intelligence avec l’ennemi, qui a écrit cette brève étude journalistique sur le jeune et charismatique homme politique belge Léon Degrelle et son mouvement et parti politique catholique Rex. »

Toujours est-il que si nous ne pouvons juger de la pertinence de la traduction, nous apprécierons toutefois la courte introduction (en corrigeant toutefois la date de l’assassinat légal du poète : c’est le 6 février 1945 qu’il fit face au peloton d’exécution) : « Robert Brasillach est cet écrivain-journaliste de droite français, exécuté par le gouvernement français en 1944 pour crime d’intelligence avec l’ennemi, qui a écrit cette brève étude journalistique sur le jeune et charismatique homme politique belge Léon Degrelle et son mouvement et parti politique catholique Rex. »

Comme nous allons le voir, une telle neutralité dans la présentation est loin d'être cultivée dans les rééditions françaises.

C’est Ars Magna qui, le premier, a réédité ce tout premier reportage français consacré à Léon Degrelle, ce jeune tribun belge à qui le gouvernement socialiste de Léon Blum venait d’interdire l’accès du territoire français.

L’éditeur spécialisé dans les études évoliennes a inscrit le texte pénétrant de Robert Brasillach dans sa collection « Le Devoir de mémoire ». Malheureusement, il a laissé un certain Maurice Courant (rien à voir avec le célèbre orientaliste français : celui-ci n’a l’air au courant de rien) y salir la mémoire de Léon Degrelle en dénaturant le livre d’un Brasillach qui n’en peut mais. Sa méprisable introduction, condescendante et médisante, manifeste en sept pages de prétendue biographie sa totale incompétence historique : comment s’en étonner puisqu’il y salue en Francis Bergeron l’auteur « d’un des seuls ouvrages sérieux sur le sujet » ? Il se croit, du coup, autorisé à dénoncer « l’excès du verbe » de Léon Degrelle, « sa vanité et son extraversion », sa « voix braillarde » et ses « monologues dont on ne sait pas bien où est la vérité, où est le mensonge », etc. Et de prétendre que Léon Degrelle s’est même « autoproclamé Volksführer –Guide du peuple– de la Belgique » (Léon Degrelle fut officiellement reconnu Volksführer en novembre 1944, avec pleins pouvoirs politiques, militaires et administratifs sur les Wallons). Bref, « c’est la guerre et le soutien allemand qui relancent Degrelle » marqué par ses échecs et « son déclin politique » : tout le reste, ses combats au Front de l’Est, ses relations privilégiées avec Adolf Hitler ou d’autres dignitaires du régime, ne ressortissent qu’à sa « mythomanie »…

Mais qu’est-ce que ces commentaires extravagants ont à voir avec le reportage de Robert Brasillach se liant d’amitié avec Léon Degrelle en 1936 ? Rien, bien sûr. Aussi ce Courant négatif déglutit-il cette conclusion abjecte, censée établir un lien avec l’œuvre toute d’empathie de Robert Brasillach pour expliquer et justifier ses crapuleuses scélératesses : « Brasillach ne connaissait pas la “fin de l’histoire”, qu’il paiera d’ailleurs de sa vie, quand Degrelle put jouir pour sa part de son exil doré » !

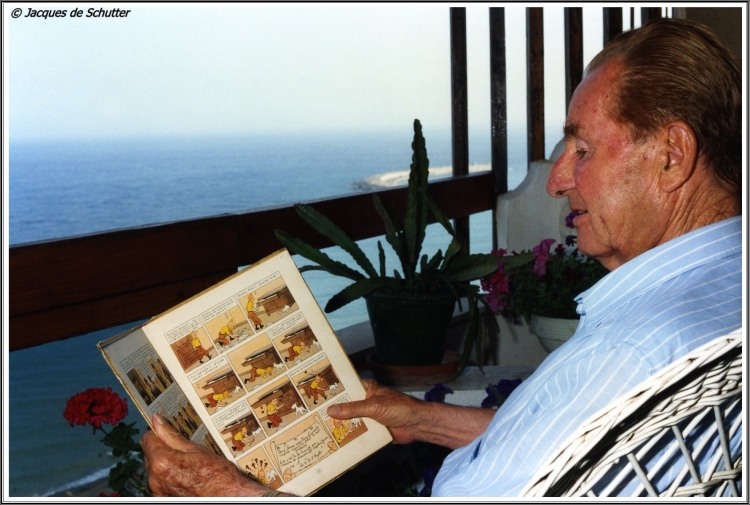

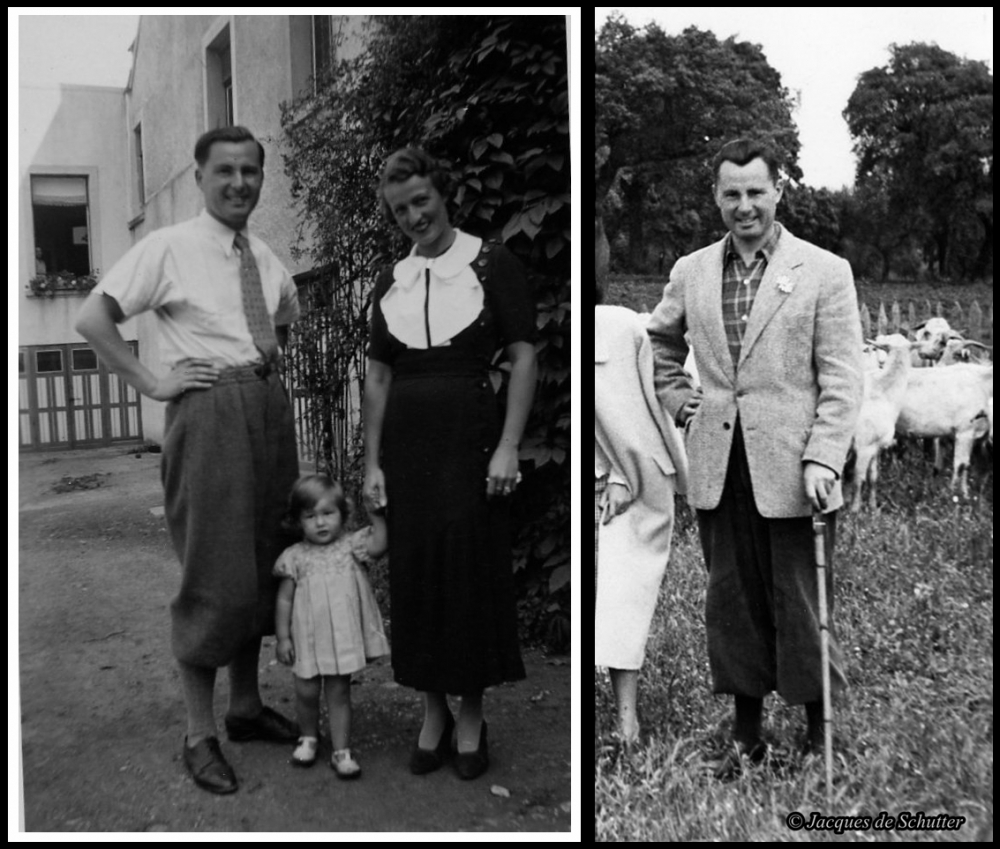

Ce monsieur tout électrisé de sotte jactance n’est de toute évidence pas au courant que Léon Degrelle risqua sa vie en permanence au Front de l’Est pour son idéal social et national et pour protéger l’Europe de l’invasion bolchevique. Il ignore aussi que, loin d’être doré, son exil commença dans les hôpitaux, se poursuivit dans des cachettes où il dut vivre seul et sans contact pour échapper aux recherches de l’OSS américain et de la police espagnole, avant de devoir déjouer de multiples tentatives d’enlèvement (au moins quatre belges, deux israéliennes, une française !), vivre de la générosité de ses amis et exercer les métiers les plus divers avant de pouvoir retrouver, dans ses dernières années, une vie familiale plus ou moins normale et décente…

C’est à se demander si le but premier de la réédition d’Ars Magna, loin de vouloir rendre à nouveau accessible le beau texte de Robert Brasillach, n’était pas d'entacher l’image de son ami Léon Degrelle.

C’est à se demander si le but premier de la réédition d’Ars Magna, loin de vouloir rendre à nouveau accessible le beau texte de Robert Brasillach, n’était pas d'entacher l’image de son ami Léon Degrelle.

Nous ressentons la même impression à lire la nouvelle parution de cet ouvrage aux éditions Pardès. En pire car elle va encore plus loin ! Courant prétendait que Brasillach connaissait mal Degrelle et qu’il s'était donc trompé sur son compte. Bergeron, plus subtil, laisse entendre que Brasillach aurait bien percé à jour Degrelle, mais en ne rendant accessible son avis (bien hypothétiquement) négatif qu’au seul lecteur habitué à ne lire qu’entre les lignes.

C’est que Pardès a affligé sa propre réédition d’une préface de l’anti-degrellien Francis Bergeron. Très certainement parce que ce malhonnête homme –« la fourberie faite homme » selon Rivarol (13 novembre 2019)– avait déjà signé aux mêmes éditions, le Léon Degrelle. Qui suis-je ? que, de son propre aveu, il n’aurait pas dû écrire (voir notre blog au 30 avril 2016). C’est le regretté Jean-Claude Valla qui avait souhaité écrire cette biographie et en avait rassemblé la documentation ; malheureusement, il décéda avant la concrétisation du projet. Pardès décida de « sauver les meubles » en confiant le projet au plumitif-maison Francis Bergeron, qui s’y colla.

Pour juger la pièce besogneuse qui en résulta, nous mîmes des gants jusqu’aux oreilles (n’hésitant pas à en rajouter dans le registre du compliment), nous efforçant de rectifier les nombreuses erreurs, approximations, commentaires inadaptés, sans vexer si possible l’auteur qui, réputé « de notre bord », avait peut-être été dépassé par la tâche et surtout par sa méconnaissance du sujet (voir notre blog à partir du 30 avril 2016).

Mais l’obstination sans faille qu’il met dans le dénigrement systématique de Léon Degrelle (voir notre blog au 21 septembre 2020) nous l’a définitivement classé dans le camp des ennemis méchamment calomniateurs du dernier Commandeur de la Wallonie que sont les sectateurs de l’histoire officielle et traficotée à la CEGESOMA, les De Bruyne, Balace, Conway ou Colignon.

Et aujourd’hui, le voilà qui remet le couvert en prétendant préfacer la lumineuse brochure de Robert Brasillach. Il y condense en réalité son dénigrement en cinq pages toutes fielleuses sur le ton détaché de l’objectivité. A croire que l'exergue figurant en couverture de toutes les rééditions de Pardès a été particulièrement choisi pour accompagner cet ouvrage consacré à Léon Degrelle: « J'ai pu me tromper [...] sur des personnes, mais je n'ai rien à regretter de l'intention qui m'a fait agir » !

Et aujourd’hui, le voilà qui remet le couvert en prétendant préfacer la lumineuse brochure de Robert Brasillach. Il y condense en réalité son dénigrement en cinq pages toutes fielleuses sur le ton détaché de l’objectivité. A croire que l'exergue figurant en couverture de toutes les rééditions de Pardès a été particulièrement choisi pour accompagner cet ouvrage consacré à Léon Degrelle: « J'ai pu me tromper [...] sur des personnes, mais je n'ai rien à regretter de l'intention qui m'a fait agir » !

Léon Degrelle y est présenté comme un « jeune politicien belge » (« politicien » était un terme honni par Léon Degrelle) dont « le destin […] tourna court assez vite », vu le « spectaculaire échec de Rex ». Dès lors, lorsque Brasillach revint voir Degrelle après les élections partielles du 11 avril 1937, « le charme entre les deux hommes […] est désormais rompu, d’autant que les rivalités entre nationalistes francophones et nationalistes flamands avaient laissé Brasillach perplexe »…

Voilà qui constitue une interprétation pour le moins affranchie du texte même de Robert Brasillach !

Destin politique abrégé de Léon Degrelle ? Après les élections de 1937 incriminées par Bergeron, Brasillach dresse pourtant ce portrait du Chef de Rex prêt à affronter l’avenir : « Je le trouve plus mûri que ces derniers mois, toujours aussi vivant, d’une force aussi allègre et aussi puissante, aussi jeune en un mot, mais aussi plus attentif aux moyens exacts de réaliser ce qu’il désire. Son bon sens, caché sous la fougue, m’avait toujours frappé. Il semble avoir grandi encore aujourd’hui. » (Je suis partout, 5 novembre 1937).

Echec spectaculaire de Rex ? Brasillach célèbre plutôt « le jeune mouvement rexiste […] qui vient de faire crouler le Premier ministre béni par Wall Street et par Malines à la fois. » […] Et de décrire l’humiliante cacade de Van Zeeland qui « gagne une retraite inconnue, perd son portefeuille de Premier ministre, ne peut décemment pas revenir à la Banque Nationale et abandonne même ce siège de député qu’il avait gagné le 11 avril. » Conclusion de Robert Brasillach ? « Six mois après sa défaite, […] c’est Rex qui a vaincu. » (Je suis partout, 5 novembre 1937) !

Charme rompu, vu la perplexité de Brasillach devant les querelles linguistiques belges ? Mais dans son article de 1937, Brasillach n’évoque à aucun moment les différents entre Wallons et Flamands ; il évoque par contre la réalité du charme qui le rapproche toujours de celui qu’il appelait dans sa brochure sur L’Avenir de “Rex” ce « grand poète, qui a su capter les voix de sa terre natale » (p. 77) : « Léon Degrelle n’a pas changé. Il a toujours la même vitalité prodigieuse, la même parole simple et imagée à la fois, ses vifs yeux noirs, ses mains petites, gracieuses et fortes, qui semblent, lorsqu’il parle, pétrir l’âme même de la foule […]. J’admire ce chef de parti qui ne se laisse pas enliser dans la lutte de chaque jour, mais qui voit au-delà, ce jeune homme dont l’action, si naturellement, s’épanouit en poésie, qui me cite les princes de ce monde, monde de l’esprit plutôt que grandeur de chair, qui est si nourri de culture française et chrétienne. […] il ne veut pas être un esclave enchaîné, même dans des chaînes d’or. […] Et je pense qu’en effet, c’est par l’intransigeance, par le refus des compromissions stériles qu’un parti jeune peut arriver à sauver son pays. […] Je le quitte, ce garçon si vigoureux, si plein de joie et d’optimisme, un des êtres les plus étonnants que l’on puisse rencontrer. » (Je suis partout, 5 novembre 1937).

Mais Robert Spieler qui présente cette réédition sur une pleine page de Rivarol (30 septembre 2020; mais pourquoi « le Rex », comme si Brasillach parlait d'une salle de cinéma ? il écrit pourtant « l'avenir de Rex » et pas « du Rex »), reprend et amplifie les insinuations de Bergeron. Inexplicablement, sauf à croire qu’il partage peut-être ses préventions contre le futur Degrelle qui se vit près de reconstituer une nouvelle Bourgogne au détriment d'une partie du territoire français (et pourtant, selon Brasillach, cette actualisation de « l'ancienne Lotharingie » eût constitué « une barrière d’Etats neutres fortement organisés », conception à laquelle « on ne peut guère trouver à redire » car « elle aurait bien des avantages pour la paix européenne », p. 57)…

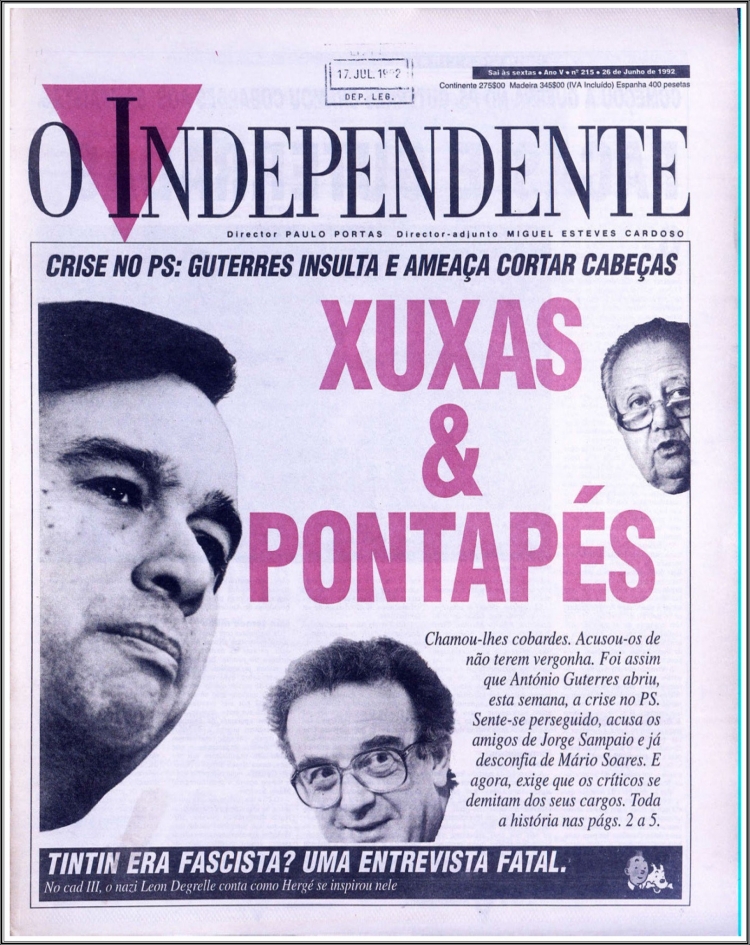

Il avait en effet déjà manifesté sa sympathie, déconcertante car sans réserve, pour « Bergeron qui n’en est pas à un mensonge près » (Rivarol, 13 novembre 2019) en publiant, le 8 octobre 2015, son interview à propos d’un énième ouvrage sur Hergé, lui permettant alors de prétendre que, de préférence à Léon Degrelle, il fallait voir en un certain Robert Sexé, motocycliste, baroudeur, quadragénaire et myope, le modèle de Tintin ! (voir notre blog au 1er février 2016)…

Et ça commence plutôt fort puisque, citant Bergeron se cachant derrière Maurice Bardèche, il rapporte que « Brasillach […] rencontra Degrelle. Il l’interviewa, c’est-à-dire, dit Bardèche, “qu’il assista à un de ces monologues torrentiels et pittoresques que Degrelle appelle bizarrement une conversation”. » Pourquoi citer cette seule phrase de l'auteur de Qu'est-ce que le fascisme ? hors de son contexte (préface de la réédition dans les Œuvres complètes de Robert Brasillach parues au Club de l’Honnête Homme en 1964), sinon pour placer la rencontre des deux hommes dans une perspective dépréciative ? Précisons bien que le futur éditeur de Défense de l’Occident ne participa aucunement aux rencontres de Robert Brasillach avec Léon Degrelle en 1936 et 1937. Mais cette appréciation toute personnelle de Maurice Bardèche est-elle ici bien pertinente alors que, par exemple, pour décrire la qualité de son interview, Brasillach écrit notamment : « Léon Degrelle, au retour d’une réunion, me racontait, sans ordre, avec cette fraîcheur immédiate, cette poésie extraordinaire qui se dégage de ses moindres mots, son enfance paysanne », « Il parle avec un tel calme, avec une telle confiance en l’avenir » et même « Je m’en voudrais d’interrompre ce jeune chef, si sensible à tout ce qui l’entoure et le soutient »…

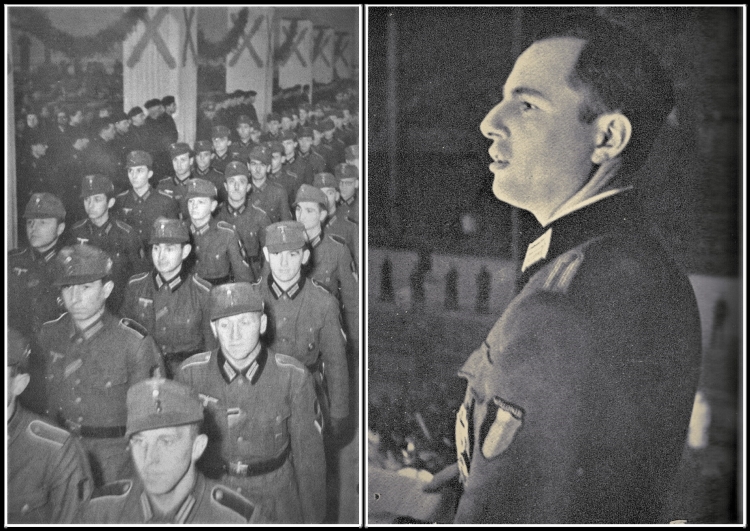

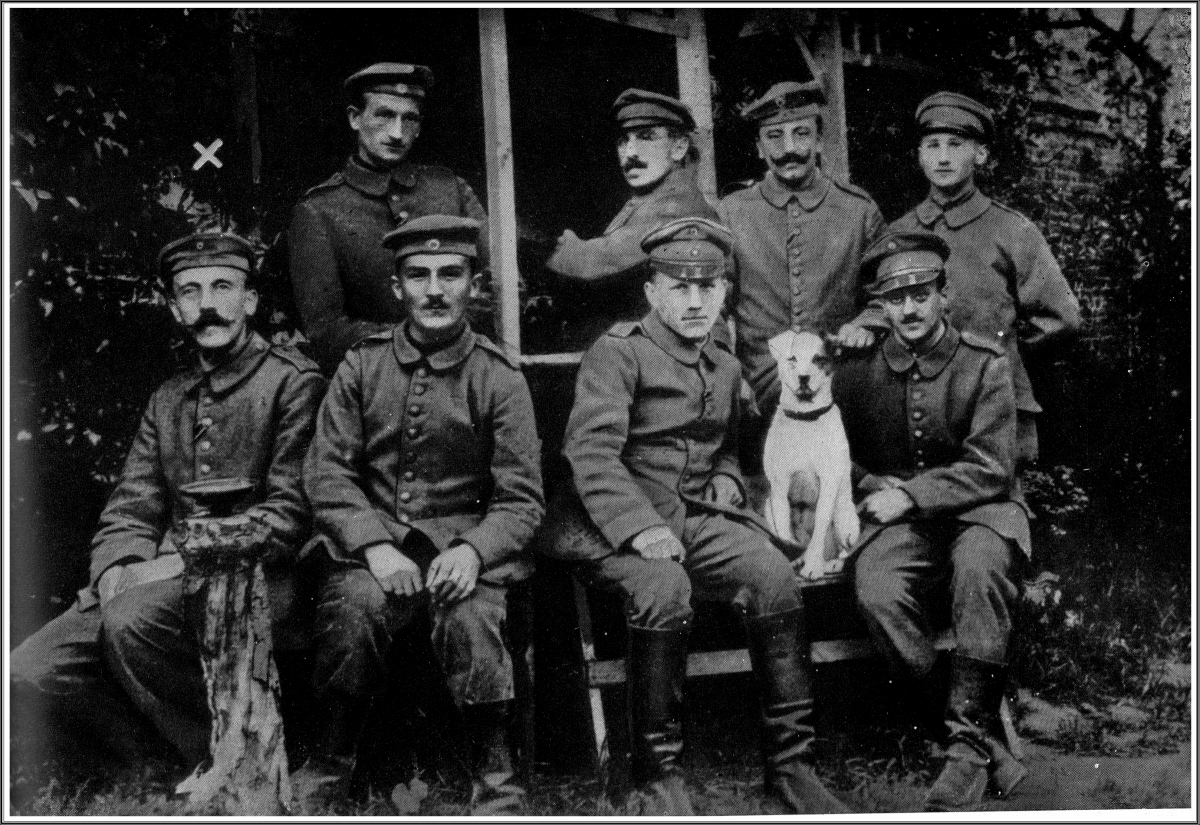

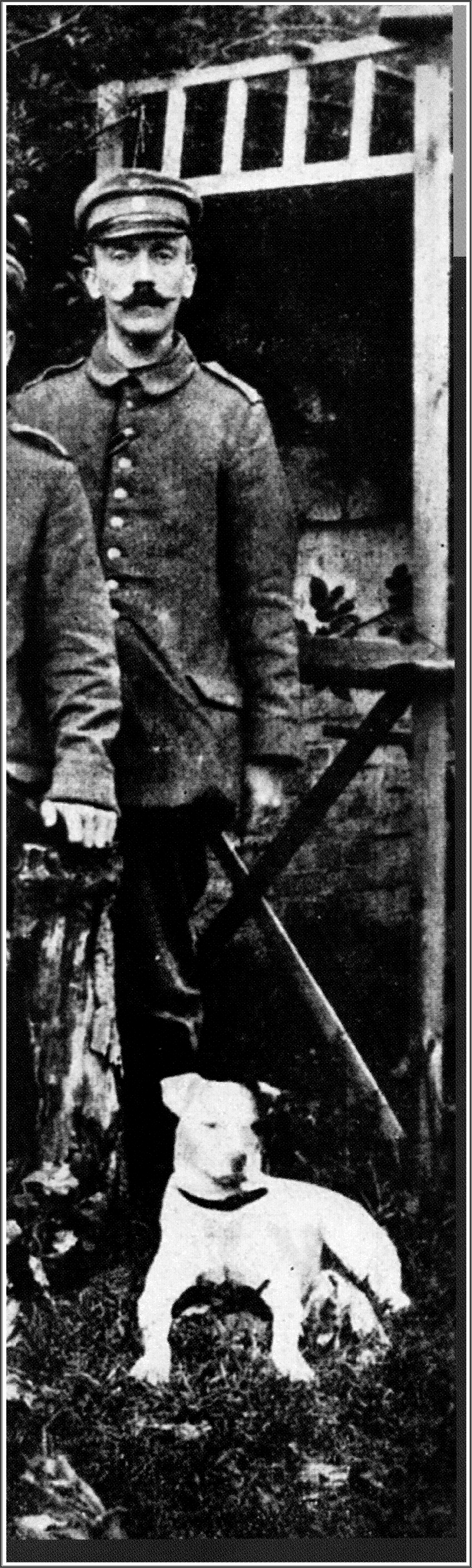

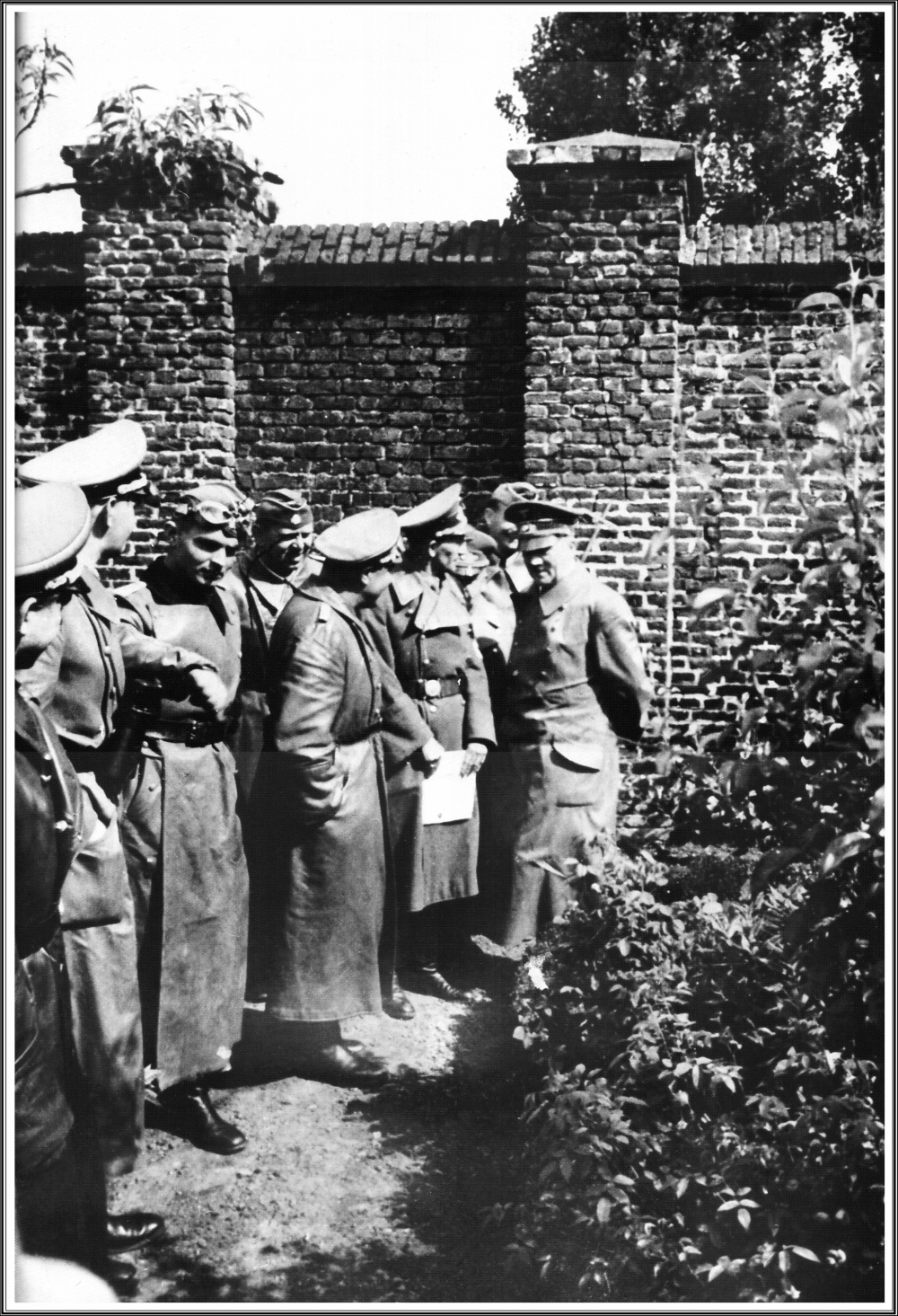

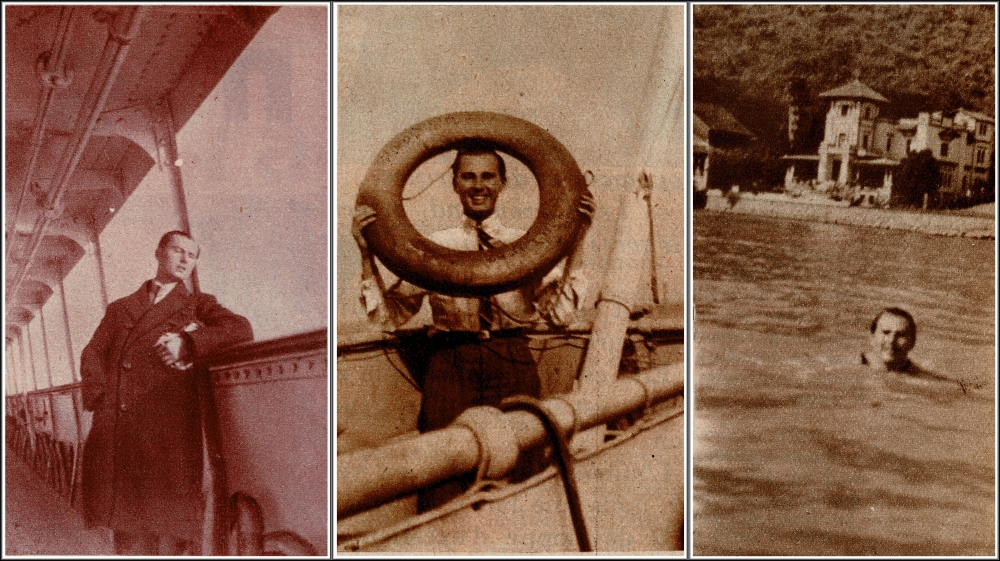

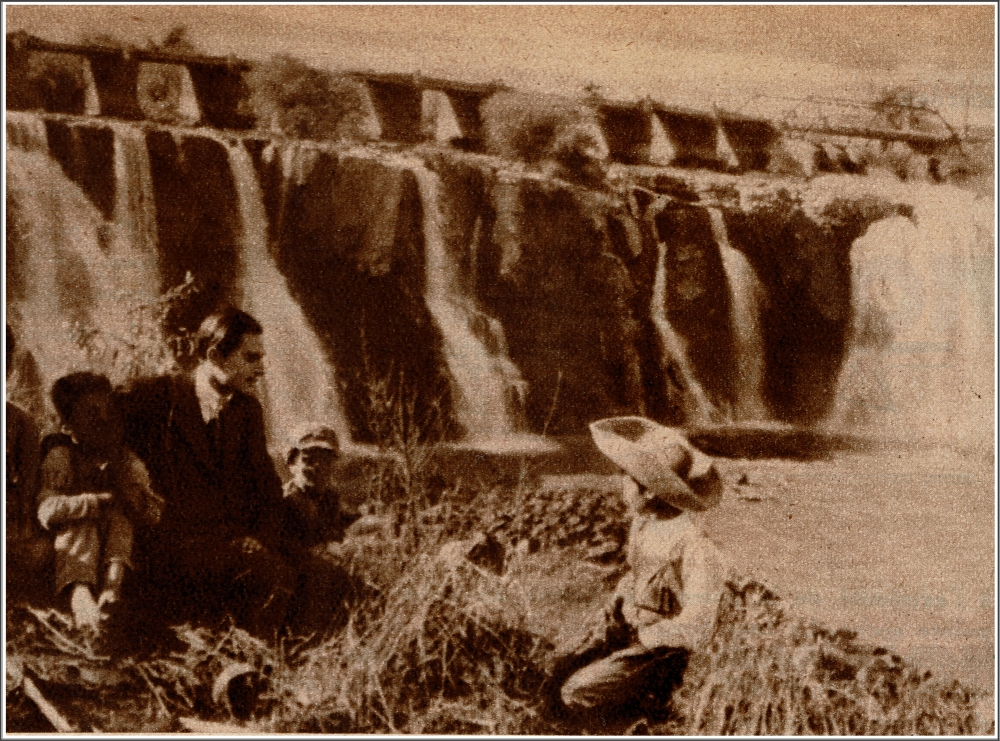

En juin 1943, Robert Brasillach partit également pour le Front de l’Est. Mais pas avec un fusil. Avec sa plume pour une série de reportages-vérité qui seront les derniers qu’il signera dans Je suis partout. Il est ici avec des soldats de la Wehrmacht accompagnant un convoi de réfugiés civils. Il conclura son témoignage par cet engagement empathique : « Oui, on commence à regarder avec le regard du cœur ces garçons qui rentrent des plaines russes où tombe le feu, et ceux qui repartent pour elles, en leur nom et en notre nom. Oui, le collaborationnisme de raison s’accompagne aujourd’hui, chez les meilleurs, d’un collaborationnisme du cœur. »

Dans le paragraphe suivant, Robert Spieler reprend un nouvel argument –toujours apocryphe– de Bergeron, mais en rajoutant encore la touche d'acrimonieuse malveillance que nous soulignons : « Pour autant, [Brasillach] appréciait-il vraiment [Degrelle] en tant qu’homme ? Pas sûr. Pierre Pellissier, un des biographes du poète assassiné, écrit dans Brasillach… le maudit que le charme entre les deux hommes était “très fragile”. On peut imaginer que Brasillach était parfois quelque peu exaspéré par le tonitruant Degrelle, nombriliste en diable, qui monopolisait la parole, pérorait pendant des heures […]. » Et de concéder alors : « Brasillach note avec tact que “ce qu’on raconte (au sujet de Degrelle) n’est pas toujours vrai”, mais qu’il “n’est pas de grand mouvement sans la collaboration de la légende”. Avant de rebondir sur une encore plus méchante méchanceté : « On pense évidemment à cette fameuse phrase qu’Hitler aurait prononcée et qu’aimait rappeler Degrelle : “Si j’avais un fils, j’aurais aimé qu’il vous ressemble”. Hitler l’a-t-il vraiment prononcée ? »

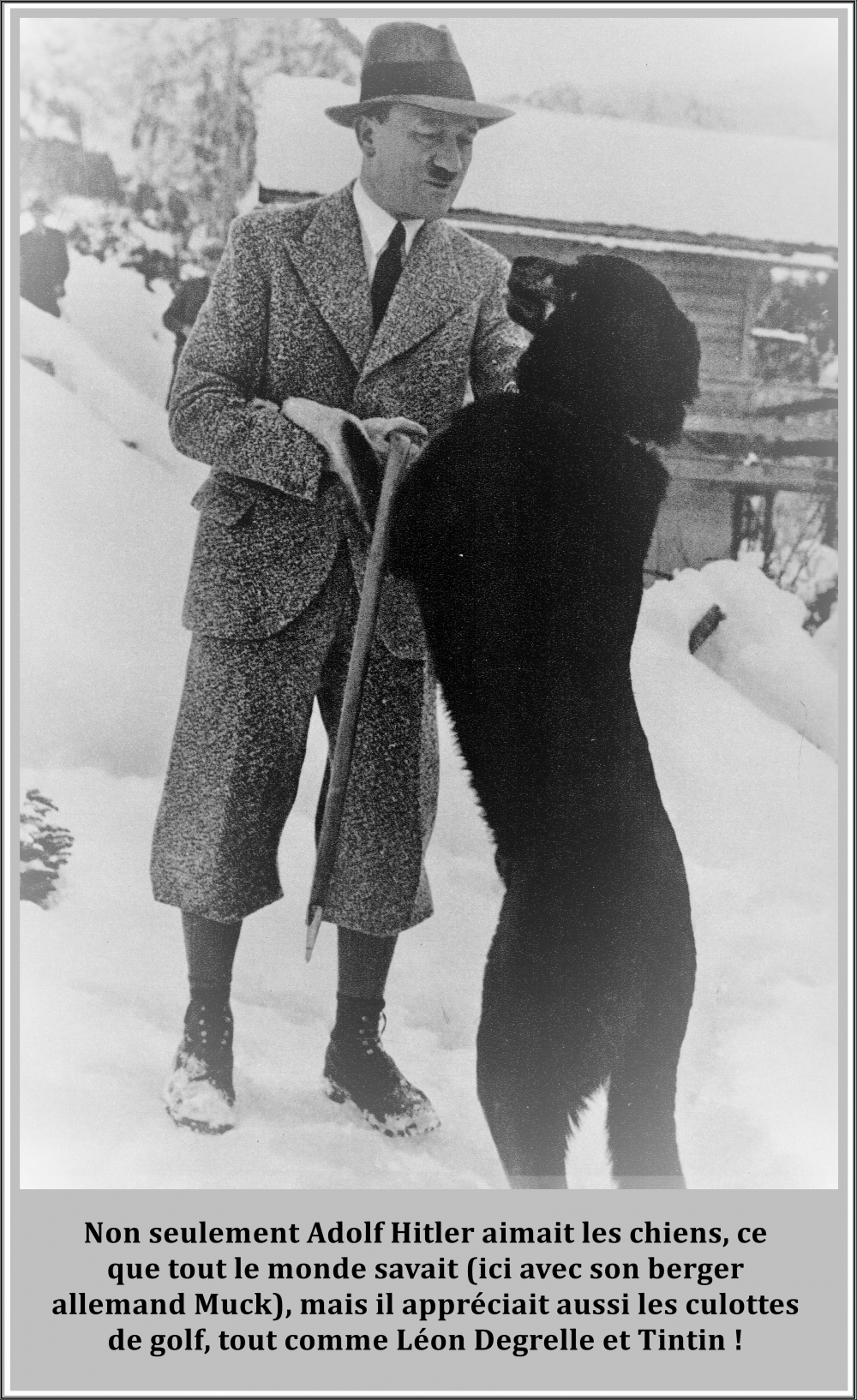

Mais la remarque de Brasillach porte sur ce qu’ « on » raconte, pas sur ce que « Degrelle » dit. Et elle n’est pas à prendre dans un sens négatif puisque l’auteur ajoute aussitôt : « Encore faut-il songer que la réalité est parfois plus belle, qui fait aujourd’hui d’un garçon de trente ans le chef d’un grand parti, et demain, qui sait quoi encore ? Sans vouloir préjuger de l’avenir, comment ne serait-on pas curieux de connaître cette espérance nouvelle ? » Brasillach ne met donc aucunement son lecteur en garde « avec tact » face au destin hypothétique, sinon douteux de Léon Degrelle : il en attend au contraire de grandes et belles choses. Alors, évoquer là comme un véritable mensonge de Léon Degrelle la « fameuse phrase qu’Hitler aurait prononcée et qu’aimait rappeler Degrelle » (et à laquelle Brasillach ne pouvait « évidemment » pas penser huit ans à l'avance !) relève de la malveillance gratuite et de l’antipathie sournoise (à propos de cette « fameuse phrase » d’Adolf Hitler et de sa parfaite vraisemblance, voir notre blog, entre autres, au 21 juin 2018) !

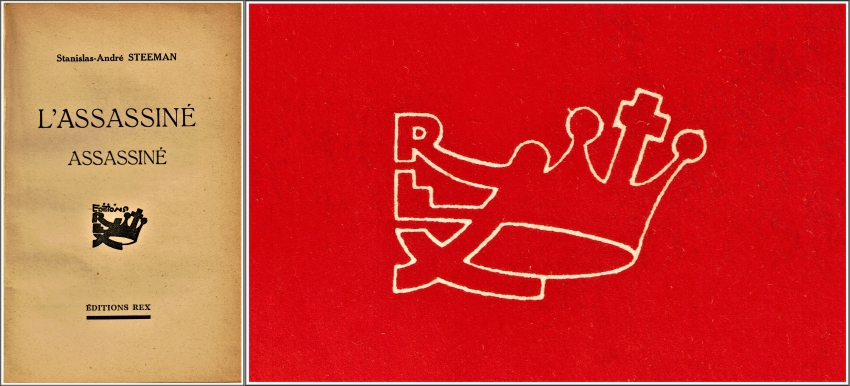

Nouveau bidouillage du contexte, à propos de « l’insigne du parti » (à ce propos, il faut redire que Rex n’a jamais été un parti, mais s’est toujours voulu un « mouvement », car, selon Léon Degrelle, « Parti signifie quelque chose de séparé, c’est se couper d’une partie des gens. Mouvement, c’est ce qui avance », in Jean-Michel Charlier, Degrelle Persiste et signe, p. 109) : il « comporte les trois lettres de Rex, la couronne et la croix, un insigne compliqué, vaguement chinois, qu’on retrouve sur le drapeau rouge et les livres. » Spieler ne justifie pourtant en rien cette prétendue critique lorsqu’il croit utile de se référer –encore et toujours de manière tout-à-fait apocryphe–, à Serguei Tchakhotine, l’auteur turco-russe du Viol des foules par la propagande politique selon qui « un sigle se doit d’être simple et facilement reproductible ». S’il mit ses théories en œuvre en inventant les trois flèches dirigées à gauche vers le bas, sigle repris après-guerre par le parti socialiste français, son manuel doctrinal ne fut publié qu’en 1939, soit trois ans après la brochure de Brasillach et ne peut donc qu’être parfaitement étranger à ses commentaires sur Rex !

L’ « insigne compliqué, vaguement chinois » emblématique des éditions Rex, puis du mouvement Rex, a été dessiné en 1928 par Richard Krack (1906-1975), originaire du Luxembourg belge comme Léon Degrelle, professeur de dessin industriel à l'Institut Cardinal Mercier de Bruxelles, militant à l’Association Catholique de la Jeunesse Belge et dessinant pour les revues Le Blé qui lève et L’Effort où écrivait également Léon Degrelle : il fut un rexiste de la première heure. Il illustra notamment Le Christ-Roi de Mgr Louis Picard, aux éditions Rex (1929). L'idée de la croix jaillissant de l'avant de la couronne que Richard Krack a stylisée dans son emblème vient de la statue monumentale du Christ-Roi sculptée par Henri Holemans et inaugurée en 1927 à proximité de la basilique Saint-Martin, à Halle, non loin de Bruxelles. Une photo de cette statue illustrait l’article La Royauté du Christ, de Mgr Joseph Schyrgens, en première page du XXe Siècle, juste à côté du troisième article de Léon Degrelle sur la persécution des Cristeros au Mexique, Comment on meurt pour le Christ-Roi, le 28 octobre 1928 (sur les liens entre Léon Degrelle, Mgr Picard et Mgr Schyrgens, voir l’introduction de : Léon Degrelle, Cristeros, Aux origines de Tintin, L’Homme Libre, 2019).

De plus, Robert Brasillach ne critiquait pas la reprise par le mouvement Rex de l’insigne des éditions du même nom dont on eût pu craindre que le caractère compliqué freinât son essor politique. Il expliquait au contraire son origine et sa simplification pour mieux s’ouvrir aux non-croyants : « Rex […] deviendrait un mouvement purement politique, admettant croyants et incroyants. L’emblème du parti n’en resta pas moins l’ancien insigne des éditions, qui comporte les trois lettres de Rex, la couronne et la croix : insigne compliqué, vaguement chinois, qu’on retrouve sur le drapeau rouge et sur les livres. Pour ceux dont la croix gênerait les opinions, ils arborent simplement les trois lettres »…

Plus loin, à nouveau, Robert Spieler fait semblant de noter les réticences de l’auteur du Voleur d’étincelles à propos de présumées outrances du flamboyant chef de Rex : « Brasillach qui, il est vrai, n’a jamais pratiqué l’insulte et la violence verbale, […] fait preuve d’une étrange prudence, d’une curieuse modération dans son commentaire, écrivant : “Nous sommes trop mal renseignés pour savoir si les accusations portées par Léon Degrelle contre les vieux partis ne sont pas excessives. D’autre part, un étranger aurait scrupule à se mêler des luttes intérieures de la Belgique : cela ne nous regarde strictement pas” ».

Mais il n’est, encore une fois, aucunement question de « réticences » de la part de Robert Brasillach qui, ne voulant pas se mêler des affaires intérieures belges (il a rappelé la rupture de l’alliance franco-belge, l’empêchement d’une réunion de Léon Degrelle à Paris ainsi que l’interdiction de vente en France de la presse rexiste), relate au contraire le bien-fondé des thèses degrelliennes reconnues par la justice belge en enchaînant : « Il faut pourtant dire que Rex a gagné à peu près tous les procès qui lui furent intentés ; quant à ceux qu’il a perdus, les jugements ont été rendus avec des attendus si sévères pour les plaignants qu’il a emporté une véritable victoire morale. Voilà déjà qui peut nous paraître significatif ». Ajoutant d’ailleurs à l’intention de ses compatriotes que le « sursaut d’honnêteté, de dégoût du parlementarisme » qui s’en est suivi en Belgique, « semble seulement s’être organisé avec une vigueur, une absence de niaiserie et de compromissions, qu’hélas ! nous n’avons pas connues » en « France après l’affaire Stavisky » !

De même, en ce qui concerne les « idées rexistes », Spieler prétend livrer la pensée de Robert Brasillach quand ce dernier écrit à propos du livre Principes rexistes de Jean Denis qu’il « peut paraître aux esprits difficiles d’un art assez sommaire ». Mais c’est que justement, Brasillach ne se voit pas en esprit difficile, en ratiocineur raisonnant à perte de vue, ce qui lui permet d’affirmer, à propos de ce livre : « Mais il est clair, mais il est net, et on y trouvera longuement exposés les motifs de la nouvelle révolution nationale. » Et les quelques réserves de Brasillach que souligne Spieler sont immédiatement nuancées : « Je ne crois pas qu’il faille y attacher une grande importance » et sont suivies de pages entières exposant le programme rexiste…

De même, en ce qui concerne les « idées rexistes », Spieler prétend livrer la pensée de Robert Brasillach quand ce dernier écrit à propos du livre Principes rexistes de Jean Denis qu’il « peut paraître aux esprits difficiles d’un art assez sommaire ». Mais c’est que justement, Brasillach ne se voit pas en esprit difficile, en ratiocineur raisonnant à perte de vue, ce qui lui permet d’affirmer, à propos de ce livre : « Mais il est clair, mais il est net, et on y trouvera longuement exposés les motifs de la nouvelle révolution nationale. » Et les quelques réserves de Brasillach que souligne Spieler sont immédiatement nuancées : « Je ne crois pas qu’il faille y attacher une grande importance » et sont suivies de pages entières exposant le programme rexiste…

Nous nageons désormais en pleine malhonnêteté intellectuelle, car comment appeler autrement cette volonté systématique de vouloir faire dire à Robert Brasillach le contraire de ce qu’il écrit ? Sans doute l’amitié que porte Robert Spieler à Francis Bergeron l’aveugle-t-elle au point de prendre ses vessies pour des lanternes et d’épouser sa marotte antidegrellienne… Pourtant ce n’est certes pas gratuitement que son propre hebdomadaire n’hésita pas à présenter ce pseudo-biographe comme « recourant régulièrement à la désinformation » (Rivarol, 13 novembre 2019) ! Plus récemment encore, un ancien militant de Jeune Nation s’y indignait du traitement « bâclé, inexact, réducteur et malveillant » que Bergeron avait réservé dans sa gazette à Pierre Sidos, le fondateur de l’Œuvre française, à l’occasion de son décès (Rivarol, 16 septembre 2020).

Pourtant Robert Spieler pouvait-il douter de l’authentique fraternité spirituelle entre Robert Brasillach et Léon Degrelle ? Lui qui rappelle que « En même temps, Degrelle lisait les poètes et publiait même quelques vers ». Comme s’il était étrange de rencontrer un Léon Degrelle poète, lui dont la toute première publication fut le poème En regardant tomber les feuilles, dans L’Avenir du Luxembourg du 5 novembre 1922.

Le magazine rexiste Voilà (« Gazette hebdomadaire de la bonne humeur » dirigée par le degrellien Victor Meulenijzer) du 30 janvier 1942 affiche en couverture le portrait de Robert Brasillach venu prononcer, à l’invitation du Nouveau Journal de Paul Colin, une conférence à Bruxelles à l’occasion de la publication de Notre Avant-guerre. En effet, pour Voilà, Robert Brasillach est « une étoile de première grandeur de la France nouvelle. […] La forte personnalité de Brasillach, son grand talent d’écrivain, son rôle de chef de file dans toute une partie de la presse française actuelle, nous faisaient un devoir de lui consacrer ce numéro. » Rappelant l’intérêt de l’écrivain français pour Léon Degrelle et le rexisme, l’éditorialiste précise également : « Dans la suite, son amitié pour les dirigeants de ce mouvement ne se départit jamais, en dépit des fortunes diverses que devait connaître le parti du national-socialisme belge. » Victor Meulenijzer conclut son article par cette fine observation du rôle que s’est assigné le jeune écrivain dans l’urgence du combat pour l’Europe nouvelle : « [Robert Brasillach] parcourt la France en tous sens, en d’incessantes tournées de conférences, sentant vivre autour de lui ce vieux peuple qui tente une ultime cure de jouvence, achevant d’ouvrir les yeux à ses compatriotes et proclamant sa foi dans la jeunesse qui s’éveille à un nouvel après-guerre. »

Mais si Spieler donne à l'expression « en même temps » le sens macronien du paradoxe, Robert Brasillach l'utilise au sens premier de « au même moment » où le jeune Léon entreprenait ses études, « il publiait même quelques vers, Tristesses d’hier ou ce recueil intitulé : Mon pays me fait mal, dont le titre, aujourd’hui, semble prophétique. »

Dans les pages suivantes, Brasillach s’attardera plus longuement sur le poème Prière à Notre-Dame de la Sagesse, « une émouvante prière, qui est comme le testament spirituel de sa jeunesse ».

Mais c’est surtout Mon pays me fait mal qui retient l’attention, y compris de Robert Spieler à qui le caractère « prophétique » dans tous les sens du terme n’a pas échappé puisque c’est « un vers que Brasillach reprendra à son compte dans les Poèmes de Fresnes, peu de temps avant d’être assassiné. » Mais ce qui lui échappe apparemment, c’est l’étroite proximité d’âme entre les deux poètes que cet emprunt révèle, compte tenu surtout que l’auteur des Poèmes de Fresnes, attendant l’exécution de la sentence de mort qui le frappe, se l’autorise au moment suprême…

L’évidence est donc aveuglante que Brasillach n’a jamais voulu écrire un pamphlet contre Degrelle, mais un livre d’information sur un phénomène politique nouveau, qui est à la fois une chronique où sa sympathie transparaît à chaque page.

Nous étonnerons-nous qu’en conclusion, Robert Spieler prétende entendre « tout de même de curieuses réflexions » et, rassemblant quelques questions rhétoriques hors de leur contexte, ose trancher : « On a connu Robert Brasillach plus enthousiaste » !

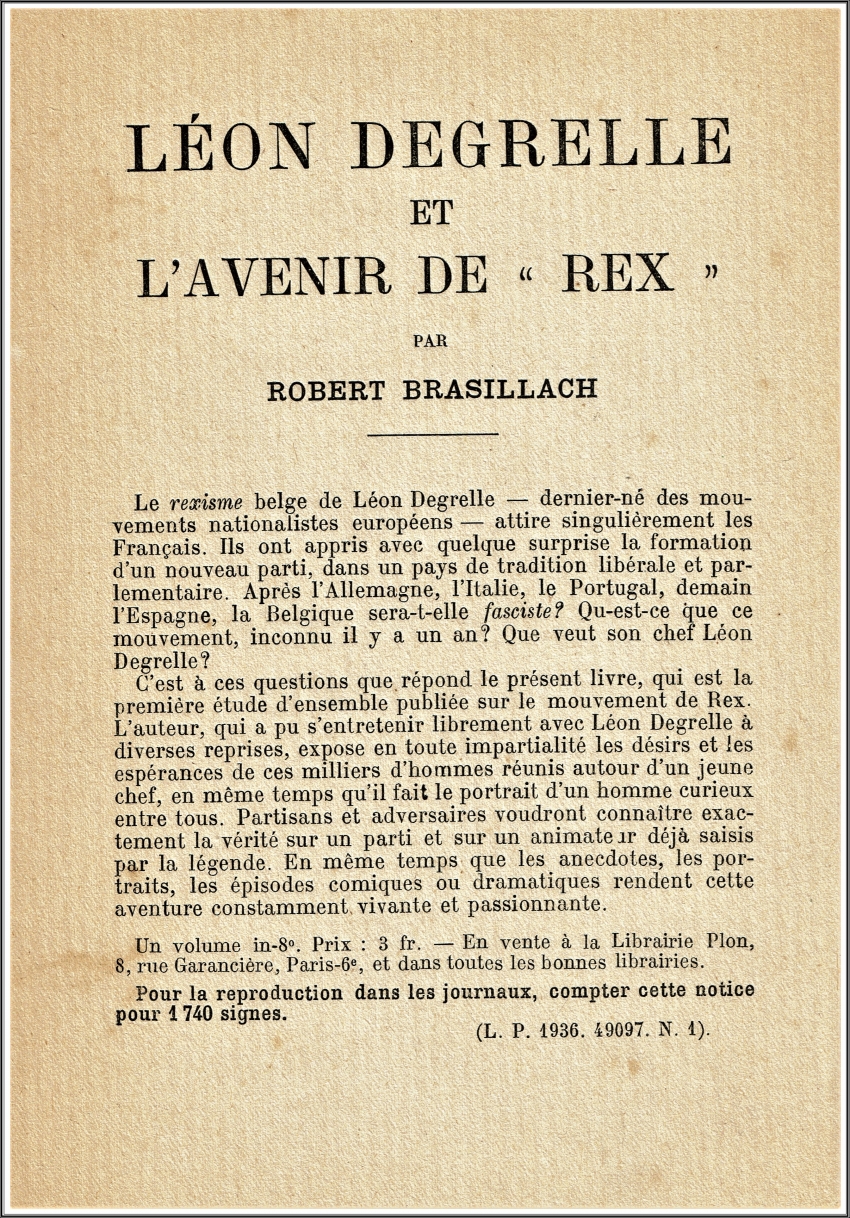

Le Prière d’insérer de l’édition originale de Léon Degrelle et l’avenir de “Rex”. Son but ? « Exposer en toute impartialité les désirs et les espérances de ces milliers d’hommes réunis autour d’un jeune chef, […] un homme curieux entre tous. ». En d’autres termes, dire « la vérité sur un parti et sur un animateur déjà saisis par la légende ».

Ne nous privons donc pas de lui remettre sous les yeux la véritable conclusion de l’auteur de Léon Degrelle et l’avenir de “Rex” saluant en eux le triomphe de la jeunesse :

« Quand Léon Degrelle refuse le qualificatif de mouvement dictatorial pour Rex, il déclare que “Rex, c’est l’épanouissement de l’homme et du citoyen, c’est la reconstitution de la communauté populaire, c’est la certitude d’un régime en contact avec toutes les couches de la nation”. J’avoue que je suis touché par ces paroles, dont nous aurions à faire notre profit, et qui laissent à l’homme sa double personnalité d’individu et d’être social. Et je dois dire qu’un point particulier me séduit singulièrement dans ce mouvement et dans la personne de Léon Degrelle. Il ne me semble pas qu’on l’ait jamais mis en valeur comme il convient. Parmi les animateurs d’hommes qui ont paru en Europe après la guerre, le dernier venu est aussi le plus jeune. […] Léon Degrelle est le premier-né des chefs qui n’ont pas fait la guerre, qui étaient encore dans l’enfance lorsqu’elle éclata et qui, s’ils ont décidé de ne pas en oublier les leçons, ne comprennent peut-être pas ces leçons comme leurs aînés. […] J’entends bien qu’une certaine expérience manquera aux générations nouvelles, mais qui sait si elles n’auront pas, en contrepoids, un certain don de liberté? Léon Degrelle est donc encore presque un jeune homme, et c’est cela qui rend son aventure plus extraordinaire. […] Chez nous, on commence d’abord par se méfier de la jeunesse. Le premier mérite de Rex serait de changer tout cela. Tout contact avec le jeune mouvement, et plus encore avec le bébé belge, nous enseigne la valeur de la jeunesse. […] C’est cette jeunesse qui éclate aux dernière lignes de sa récente Lettre aux Français, quand, après avoir adjuré la France de se retrouver, de construire l’Etat, de reconnaître ses traditions nationales et son chef, son chef ouvrier et paysan, Léon Degrelle termine par des lignes qui font penser à quelque Bonaparte devant ses soldats d’Italie par le même rythme, la même confiance de jeune barbare en l’avenir. Les Français qui veulent la renaissance de leur nation ne peuvent mieux faire que de les méditer ».

Robert Brasillach confirmera son sentiment dans l’article de Je suis partout de novembre 1937 (cité ci-avant) où il redit son admiration pour celui qu’il avait appelé « ce poète de l’action » et qui, s’il avait perdu électoralement face à l’alliance de New York, de Moscou et de Malines, jouissait néanmoins de « la victoire de la foi ». Il y réaffirmera aussi sa totale confiance en son mouvement : « L’avenir est heureux pour Rex » !

On n’a pas connu Robert Brasillach moins enthousiaste.

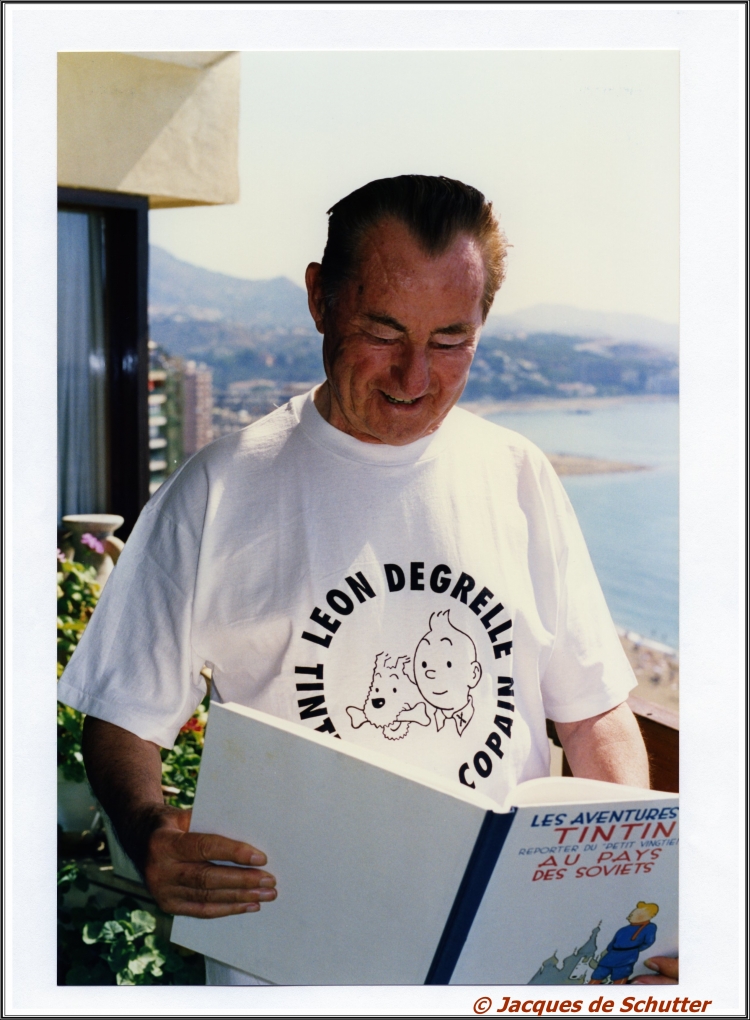

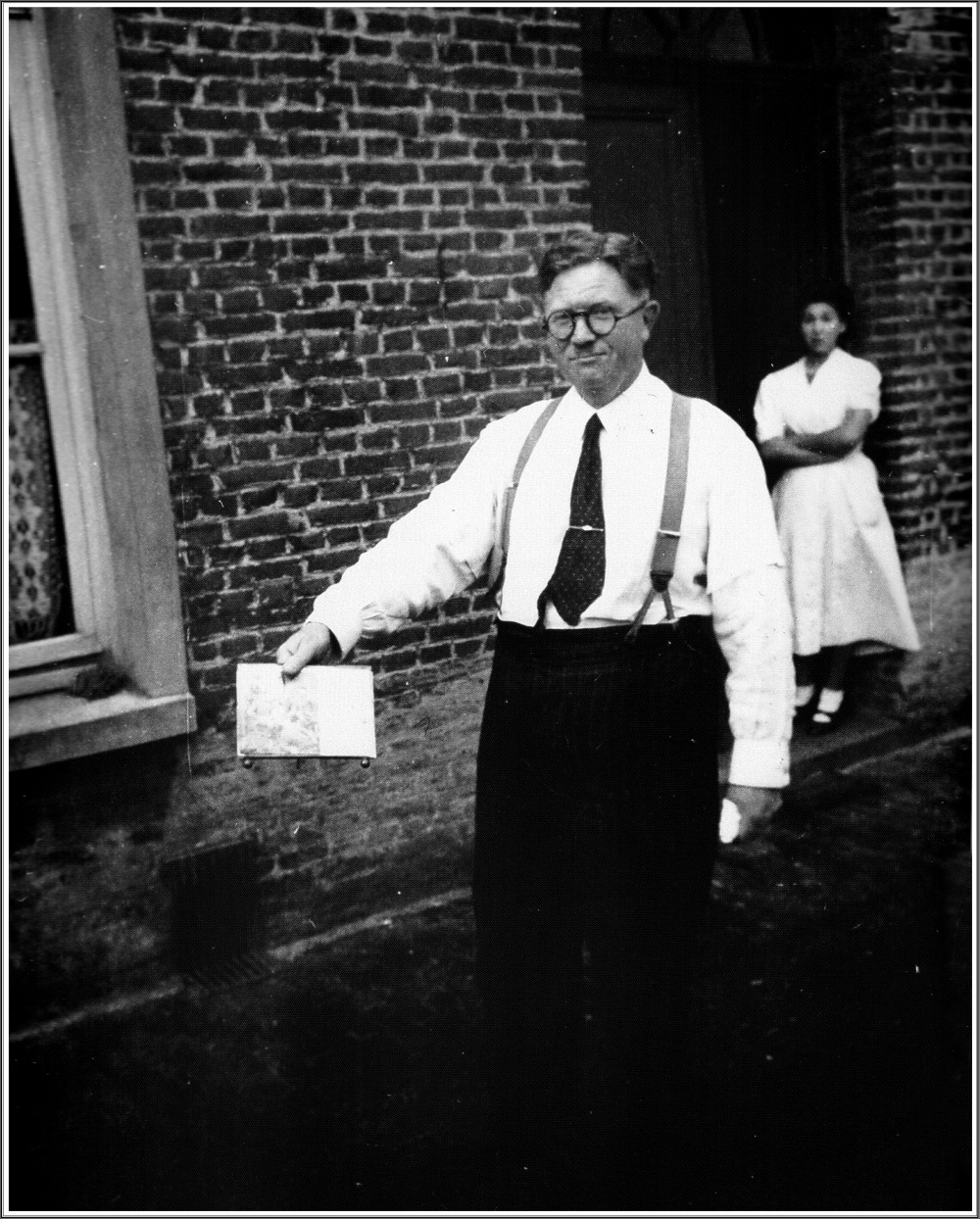

Lorsqu’il visitait l’Alcazar de Tolède (ici, à la fin des années quatre-vingt), Léon Degrelle rappelait toujours le récit de Robert Brasillach évoquant, dans Les Cadets de l’Alcazar, le sacrifice du fils du colonel Moscardo qui refusa de faire pression sur son père pour qu’il capitule et mourut au cri de « Vive le Christ-Roi ! ». Il ne manquait pas non plus d’y associer le martyre de l’écrivain-poète revigorant le peloton d’exécution en lui criant « Courage ! » et accueillant le feu de salve en clamant « Vive la France ! »