15 juin 1906 : Léon Degrelle naît à Bouillon et y grandit

En ce 114e anniversaire de la naissance de Léon Degrelle, nous avons pensé judicieux de rendre hommage au poète, en célébrant l’événement par la reprise des vers merveilleux de La Chanson Ardennaise. Le héros de Tcherkassy y évoque lyriquement le bourg qui le vit naître et le terroir humble et bucolique où il grandit et fut éduqué.

Rien des circonstances dramatiques qui fournirent le prétexte à leur composition n’y transparaît: le dernier Commandeur de la Légion Wallonie, condamné à mort par contumace et gravement blessé lors du crash de son avion sur la plage de San Sebastian, venait d’apprendre que sa vénérée Maman, usée par le chagrin, se mourait dans une prison bruxelloise pour le seul crime de lui avoir donné le jour…

La Chanson Ardennaise que le proscrit couche alors en quelques jours sur le papier est destinée à redire tout son amour à sa chère Maman, lui rappeler le charme ineffable de la vie sobre et harmonieuse à Bouillon, rythmée par les saisons et les fêtes liturgiques, évoquer la foi profonde qu’elle sut éveiller en lui, en même temps que la charité, le service aux autres, le sens de la justice qui forgèrent irrésistiblement son destin.

La Chanson Ardennaise que le proscrit couche alors en quelques jours sur le papier est destinée à redire tout son amour à sa chère Maman, lui rappeler le charme ineffable de la vie sobre et harmonieuse à Bouillon, rythmée par les saisons et les fêtes liturgiques, évoquer la foi profonde qu’elle sut éveiller en lui, en même temps que la charité, le service aux autres, le sens de la justice qui forgèrent irrésistiblement son destin.

Pour cet hymne au bonheur simple, aux certitudes de la tradition, à l’amour maternel et à l’évidence de son pouvoir, Léon Degrelle a choisi la langue poétique du magnifique alexandrin, plus rarement du pétillant octosyllabe.

Si la contrainte exigeante du vers à douze pieds convient à merveille à l’implacabilité de la tragédie racinienne, elle devient chez Léon Degrelle, un enjolivement spontané du langage familier, mélange naturel de liberté, de familiarité et de beauté, un chant lyrique issu librement du trop-plein de son cœur débordant d’amour.

La caressante mélodie de ces vers tout empreints de tendresse filiale surent apporter un ultime et apaisant secours à sa chère Maman qui, en mourant, lui offrit les douleurs de son agonie (voir ce blog au 20 mars 2020).

Mais il est temps de laisser la parole au chantre de l’Ardenne profonde, des beautés des saisons, des joies et bienfaits de la vie, de l’amour et du sacré.

ᛉᛉᛉᛉᛉᛉᛉ

Ces poèmes de la Chanson ardennaise ont été écrits par moi dans des circonstances particulièrement dramatiques. On venait de m’annoncer que ma mère, âgée de soixante-dix-neuf ans, incarcérée par haine de moi, pour seul crime de maternité, à la fin de la IIème Guerre mondiale, était en train de mourir d’épuisement après deux ans d’indicibles tortures morales. […]

Lorsque, traqué dans mon exil, j’appris qu’à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles, ma mère bien-aimée arrivait à la fin de son martyre, mon cœur fut traversé de part en part. Tous les souvenirs qui m’avaient si tendrement uni à celle qui s’éteignait si affreusement jaillirent à travers mes larmes. Je voulus lancer vers elle un ultime appel d’amour et, dans l’espoir qu’elle pourrait encore l’entendre avant de mourir, je projetai, en dix jours, ces deux cents pages de vers où le pays et la maison qui avaient abrité mon enfance heureuse renaissaient, tels que ma mère les avaient connus et perdus… Une compagne de malheur put encore les lire doucement à la mourante pendant les derniers jours de son agonie que surveillaient deux gendarmes, carabine au poing. […]

Lorsque, traqué dans mon exil, j’appris qu’à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles, ma mère bien-aimée arrivait à la fin de son martyre, mon cœur fut traversé de part en part. Tous les souvenirs qui m’avaient si tendrement uni à celle qui s’éteignait si affreusement jaillirent à travers mes larmes. Je voulus lancer vers elle un ultime appel d’amour et, dans l’espoir qu’elle pourrait encore l’entendre avant de mourir, je projetai, en dix jours, ces deux cents pages de vers où le pays et la maison qui avaient abrité mon enfance heureuse renaissaient, tels que ma mère les avaient connus et perdus… Une compagne de malheur put encore les lire doucement à la mourante pendant les derniers jours de son agonie que surveillaient deux gendarmes, carabine au poing. […]

Je sais bien que ces poèmes, simples comme l’eau de la rivière et la courbe des monts, feront ricaner ceux qui, aux heures de la vengeance, piétinèrent les sentiments les plus sacrés, l’amour d’une mère, l’amour d’une terre, la foi en un Dieu. Mais si quelques cœurs purs sont atteints par ces chants et leur trouvent quelque harmonie, mon âme connaîtra un apaisement à sa peine dans l’exil sans fin qui m’a séparé, sans doute pour jamais, du pays et de la longue maison ourlée de roses –aujourd’hui démolie pierre par pierre – où ma mère, un soir de juin, m’avait donné la vie…

Léon Degrelle

Avertissement à la publication en 1985 de La Chanson Ardennaise à Paris, aux éditions « Art et Histoire d’Europe ».

Nos villages bruissaient dans d’étroites clairières,

L’ardoise des toits bleus blanchissait au soleil,

Les nids s’échelonnaient à l’abri des gouttières.

Des feux fumaient, transparents, immatériels.

On voyait des meulons, des fagots noirs, des ruches,

Et, sur les bancs de bois, l’étain des hautes cruches.

La rivière longeait les lances des roseaux,

Puis filait en luisant dans les rochers. Très haut,

Des éperviers veillaient, tournaient, plongeaient, sauvages,

Sur des poussins, les emportaient vers les bocages.

Des femmes frappaient dur le linge blanc, moussu,

Le rinçaient, puis posaient des gros cailloux dessus.

Des cris de bêtes, seuls, montaient de la vallée :

Cocoricos, hennissements capricieux

De poulains, meuglements dans l’ombre d’une allée,

Abois, béguètements cascadés, malicieux.

[…]

Deux rosiers grimpants encadrent la porte d’entrée de la maison des parents du petit Léon ; la façade arrière, festonnée de vigne vierge, donne directement sur la Semois, face au Château de Godefroid de Bouillon :

Nous retrouvions la maison blanche

Et les chaudes couleurs des branches

Des rosiers qui ornaient le seuil.

L’hiver, ses gris, ses blancs occupaient la vallée.

Nous avions vu mourir la quinzaine sacrée.

On pataugeait dans la neige ou sur le sol gras.

Le soir descendait tôt sur les horizons plats.

On rentrait de l’école en courant, car les ombres

Rampaient déjà près des charrettes, des décombres.

Nous avions peur des sangliers perdus, des loups

Qui cherchaient les enfants attardés comme nous.

On s’asseyait autour de la lampe à pétrole

A festons roses. On mangeait le vrai pain des champs.

Puis on allait chercher les cahiers de l’école

Et chacun inscrivait ses calculs en soufflant.

On se couchait très tôt. Nos longues robes blanches

Montaient. Et nos pieds nus avaient froid sur les planches.

Mais on dormait heureux, une croix sur le front

Que la maman traçait en quittant ses garçons.

[…]

Le printemps commençait avec la Pentecôte.

Avant, les roux, les gris tâchaient encor les côtes.

Maintenant, chaque bois frémissait de chaleur.

Le feuillage charnu des chênes, la verdeur

Des bouleaux transparents, le renouveau des bêtes

Disaient suffisamment qu’enfin venait la fête

De ce qui naît, de ce qui ombrage ou qui court,

Du pinson frétillant, de la source qui sourd.

Les bois, sur leurs rochers, miraient dans la rivière

L’orgueil renouvelé des verdures altières.

Nos doigts experts, nos petits yeux vifs aux aguets,

Valaient à nos maisons la blancheur des muguets.

[…]

C’est le dimanche 31 mai 1914, jour de la Pentecôte, que le petit Léon fait sa Première Communion, en compagnie de sa sœur Louise-Marie.

En Mai, les Communions mettaient le bourg en fête.

Très tôt, dans les maisons, c’était le branle-bas,

On cognait des cousins à en perdre la tête,

Des chauves, des longs et des gras,

Les oncles sanguins et les tantes,

Les aïeux à la marche lente.

En avant marchait le papa,

Solennel dans sa redingote.

Les petits, haut comme des bottes,

Suivaient, légers, à menus pas.

Leurs yeux détaillaient les images,

Le brassard et le chapelet

Aux grains taillés et violets

Du Communiant, soudain si sage,

Qui portait son missel gravement comme un page.

[…]

Mais Dieu, compatissant, n’entendait que nos voix

Qui lui disaient l’amour, la confiance et la foi

De ce bourg sans orgueil, jonché des fleurs brillantes

Que nos mamans jetaient avec des mains ardentes.

[…]

Nous disions bonsoir. Nos prières

Avaient la fraîcheur des chaumières

Nues sur les fonds de ciel bleu.

Un dernier baiser sur les yeux

Nous mettait au pays des songes.

Nous revoyions nos chers coteaux,

Les grands paysages qui plongent.

Les hauts lieux d’où le paysage

Passait tel un sol en voyage

Avaient des noms fiers et puissants :

Chaire à Prêcher, le Han du Han,

Rochehaut, Tombeau du Géant…

Nous n’étions, gens des bois profonds, que des manants.

Mais dans nos cœurs tout droits, ignorant le tragique,

Passait toujours la foi et la ferveur épique

Des Croisés qui quittaient voilà près de mille ans,

Nos vallons inconnus, les petites masures,

Pareils au long Curé qui couchait sur la dure,

Buvait de l’eau, mangeait pendant huit jours du riz,

Et hissait à genoux son peuple au Paradis !

[…]

L’ombre arriva plus tôt sur les roses trémières.

Les premiers fruits furent cueillis : prunes d’abord,

Fleuve bleu, fleuve de velours ! Fleuve d’or :

Reines-Claude à la chair embaumée, onctueuse,

Que gardaient le carré des guêpes belliqueuses !

Mamans, bonnes, coupaient les fruits mûrs. Tout petiots,

Affairés et luisants, perchés sur nos sabots,

Nous plantions dans le tas les gros carrés de sucre,

L’œil tendu vers le rapt discret et vers le lucre !

[…]

C’étaient nous, les petits, qui faisions la cueillette.

Légers comme les passereaux et les fauvettes,

Nous grimpions au sommet des poiriers, des pommiers,

Jusqu’aux branches les plus fragiles, les plus folles,

A la poire la plus lointaine, la plus molle,

Que nous posions, émus, dans nos frêles paniers.

Les vergers ont des lois d’un parfait équilibre.

Pommes d’Août ! Poires d’automne au cœur fondant !

Pommes plus fermes qui verrez le jour de l’An !

[…]

Le soir, nous les touchions presque de nos pieds nus.

Mais c’était tout. C’était sacré. Pour rien au monde

Nous n’eussions déplacé un brin de paille blonde.

Ces trésors confiés à nos soins diligents,

C’était à Dieu, l’été, et, l’hiver, aux mamans.

Elles seules pouvaient, dans les mois monotones,

Les choisir à raison d’un fruit mûr par personne.

Nous les connaissions tous par cœur. Et leur soleil

Peignait chaque midi de son élan vermeil.

Les fruits cueillis, il y avait dans l’air un vide.

Le soleil paraissait moins chaud, l’air plus rapide.

Le soir on se hâtait. Tout au fond du vallon,

Les chênes, les tilleuls qui bordaient la rivière

Emergeaient du brouillard comme des mamelons.

[…]

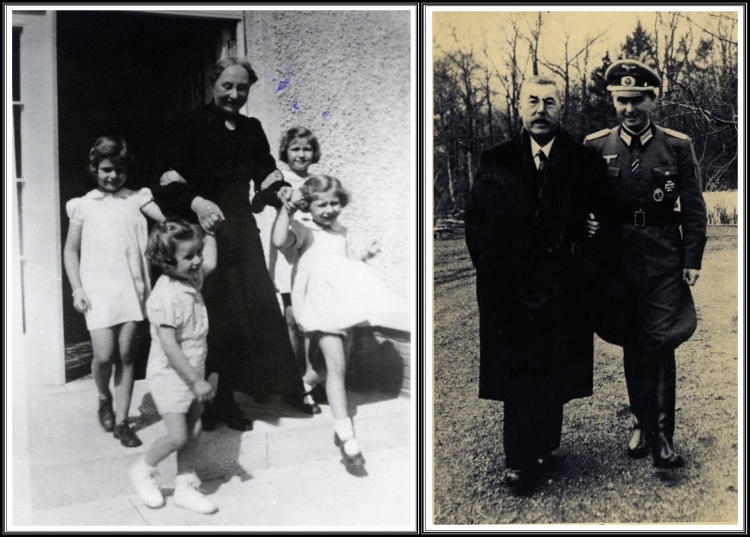

Papa et Maman Degrelle, près des magnifiques rosiers de l’entrée principale de leur maison :

On ne s’attardait plus autant auprès des roses,

Le jour tombé. Déjà l’ombre avait des frissons.

La maman, chaise en main, rentrait à la maison.

On devinait à peine un émoi dans les choses.

Mais l’avertissement était réel, discret,

La plus fragile rose effeuillée au bouquet…

Mais nos bois, nos chers bois des oiseaux, des muguets,

Des renards, des chevreuils, de la biche aux aguets,

Nos bois que nous croyions verts et drus pour la vie

Frémissaient, délaissaient leurs épaisses lueurs,

Se couvraient d’or, de bruns, de rouges. La folie

Des parfums s’ajoutait aux gerbes des couleurs.

Nous regardions, muets, la splendeur des descentes.

Nos yeux interrogeaient ces ferventes toisons :

Que deviendraient, demain, nos arbres, nos pinsons,

Et le gibier léger qui courait dans les pentes ?

[…]

Je serrais dans mon cœur frêle mes paysages.

Je travaillais. Il le fallait. C’était ainsi.

Mais je portais en moi mon secret paradis

Où mes rêves d’enfant poursuivaient leurs voyages…

[…]

Tout était solennel dans l’Octobre mourant.

Le château se hissait, solitaire, géant,

En plein ciel, dépouillé des œillets fous et frêles

Qui, par milliers, tendaient leur floraison rebelle

En juin et mouchetaient les plus raides parois.

Nous les escaladions, souples petits chamois.

D’un rebord de rocher, arcboutés sur le vide,

Nous tendions aux œillets roses nos doigts avides,

Puis, serrant le trésor fragile entre nos dents,

Nous descendions fleurir nos tremblantes mamans.

[…]

Le long de la Semois, face au château de Godefroid de Bouillon, toute la fratrie Degrelle pose au fond du jardin de la maison familiale (de gauche à droite, Jeanne, Léon et Louise-Marie, Marie – future Sœur Anne-Marie, tenant dans ses bras, Suzanne–, Madeleine et Edouard, qui sera assassiné en 1944).

Nos villages wallons avaient des Saints, des Saintes,

Longuement éprouvés : saints pour les blés nouveaux,

Pour les poulains, les porcelets et les agneaux ;

Saints pour l’enfant chétif et pour la femme enceinte ;

Saints des boiteux, des aveugles, des enragés ;

Saint du soleil, saint de la pluie indispensable ;

Saint qui protège en route ou qui aide au marché ;

Saints des maisons ; saints de la terre et des étables ;

Saint Christophe, Saint Roch, Saint Médard, Saint Hubert,

Du matin à la nuit, tenaient comptoir ouvert.

On s’adressait à eux à la bonne franquette.

Ils avaient leur spécialité, bien claire et nette.

Il était donc normal qu’ils fissent leur devoir,

Comme le laboureur qui peinait jusqu’au soir.

[…]

Nous demandions à Dieu, par ses Saints, qu’Il nous aide,

Parce que le sentier de la vie était raide

Dans nos vallons, le pain noir et le gain très dur.

Mais nous donnions surtout des cœurs aimants et purs.

Tout petits, nous disions déjà, la voix fervente,

Vingt fois le jour : Mon Dieu, je vous aime ! Innocentes,

Ces voix disaient le vrai, un vrai qui dure encor,

Qui a franchi péchés, désespoirs et remords…

Aimer Dieu ! Se donner à Lui ! Lui tendre, toute,

Une vie aux lambeaux de soleil et de doute,

En un don ruisselant, mystique, douloureux

De ce qui fut gâché par les mains, par les yeux,

Par le corps éclatant de force originelle…

[…]

Dans nos bourgs qu’effeuillaient les vents silencieux,

La Toussaint amenait la fête collective

De tous ces Saints vaillants, dévoués, astucieux,

Qui nous taillaient des routes claires vers les cieux,

Qui veillaient sur les foins, sur les pommes hâtives,

Sur le bétail d’été qui suffoque, alangui,

Sur le gamin que rompt la danse de Saint Guy,

Sur le fort bûcheron que peut broyer le chêne.

[…]

Les morts suivaient les Saints dans le calendrier.

Et, comme eux, ils étaient voisins, fervents, sensibles,

Dans le recueillement heureux de nos foyers.

Les corps des morts vainqueurs demeuraient invisibles,

Mais ils vivaient, ils agissaient, étaient présents,

Hors de toute amertume, intimes, rayonnants.

[…]

La tombe du frère aîné, Edouard, emporté à vingt mois, est toujours bien entretenue dans le cimetière communal de Bouillon. Y repose également Françoise, le premier enfant de Léon Degrelle, décédée à l’âge de trois mois.

Nos vieilles et nos vieux, le devoir accompli,

Étaient montés nous épauler, du Paradis.

Mais nos grands confidents, nos amis de chaque heure

Étaient les angelets partis de nos demeures.

Ils avaient eu notre âge et joué près de nous,

Regardé au même carreau, soleil, averses,

Reposé tendrement sur les mêmes genoux.

Nous nous étions suivis, fraternels, dans les berces.

Puis, un jour de douleur, ils s’étaient envolés.

Ils flottaient près de nous, doux oiseaux enchantés.

Nous les priions. Nous allions à leur tombe blanche,

Pure, où, tendant la Croix, nous regardait un ange.

[…]

Ainsi vivaient les gens de mon pays d’enfance,

Âpres dans leurs travaux, discrets dans leurs souffrances,

Gardant l’amour du sol pauvre, des grands bois roux,

De la rivière qui sautait dans les cailloux,

Des brouillards blancs des crépuscules de septembre,

Du fourrage fleuri, des avoines, des foins,

Dont le parfum flottait, le soir, dans les chemins,

Du foyer grave où gazouillaient les bébés tendres,

Des tombeaux qui liaient tous nos morts aux vivants…

Dans mon cœur gît toujours ce pays rude et grand.

Je ne puis voir un paysan sur sa colline,

Un chariot de blé passer dans un vallon,

Un clocher bleu pointer dans l’aube cristalline

Sans penser au ciel lent de mon pays wallon…

[…]

J’aime ce que j’aimais alors ; les choses simples,

Le devoir s’élançant, fraîche voile qui cingle,

Le vrai tout cru, le beau lié à l’essentiel,

Le dur labeur, et puis le rêve immatériel ;

Bâtir, créer du grand et de l’élémentaire

Comme nos monts ! mais avec de nobles lumières

Telles qu’elles naissaient dans nos matins mouillés ;

Faire face à l’amer destin, lever la tête

Comme nous la dressions, l’hiver, dans la tempête ;

Périr debout plutôt que vivre agenouillés !

[…]

Rien n’a changé avec les peines, les années.

Dans l’abandon des soirs livides, j’aime Dieu

Comme l’aimait mon cœur d’enfant dans la vallée.

Naïf, je le regarde avec les mêmes yeux.

Et quand ses bras m’appelleront au long voyage,

J’irai vers lui avec la ferveur de l’enfant

Qui, pour le prier tôt, courait à pas sonnants

Les matins noirs, par les ruelles du village…

Pendant que sa Maman joue avec les enfants, animant joyeusement la maisonnée familiale, base organique de la société, l’Oberleutnant Léon Degrelle se promène avec son Papa, devisant sur l’avenir de l’Europe nouvelle, aboutissement naturel de l’engagement de son père, conseiller provincial du Luxembourg, puis député catholique et rexiste, au service de la justice sociale et de la prospérité de ses concitoyens.