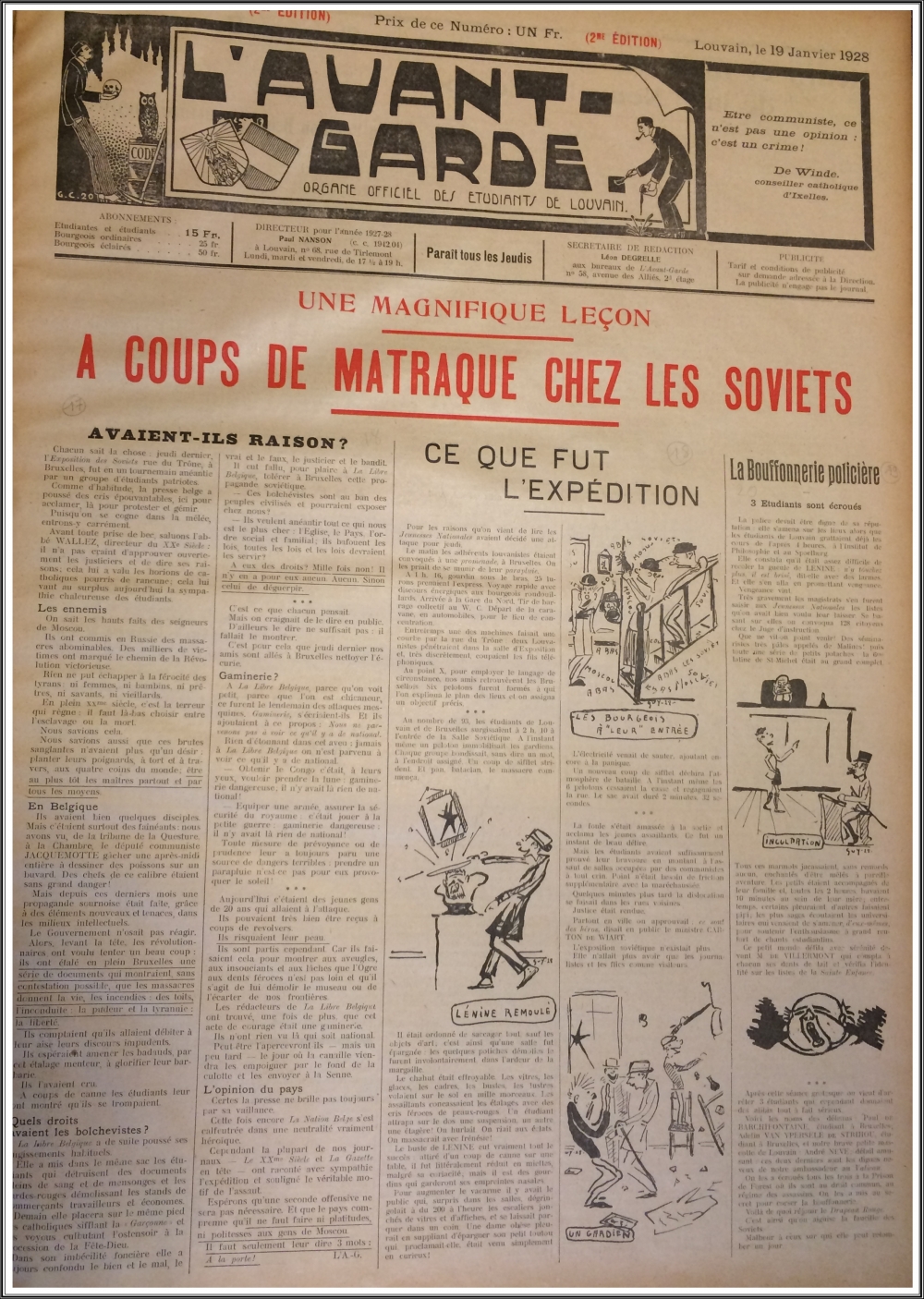

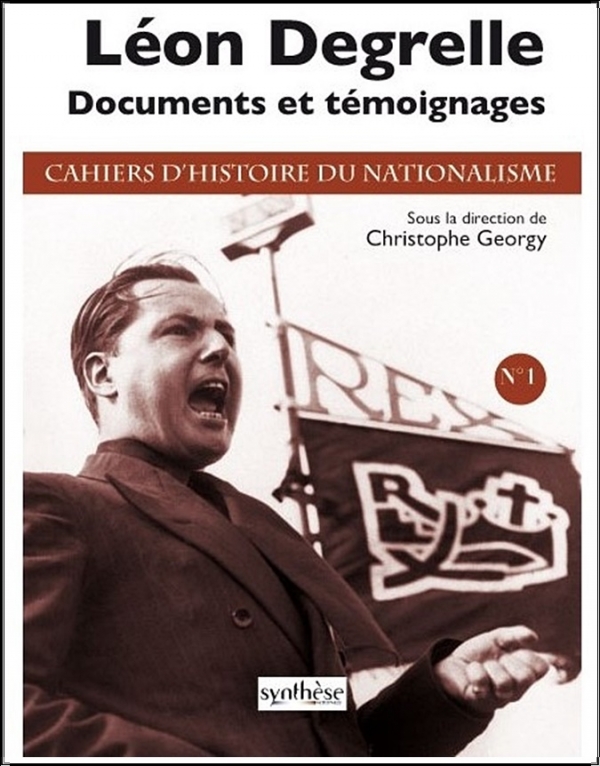

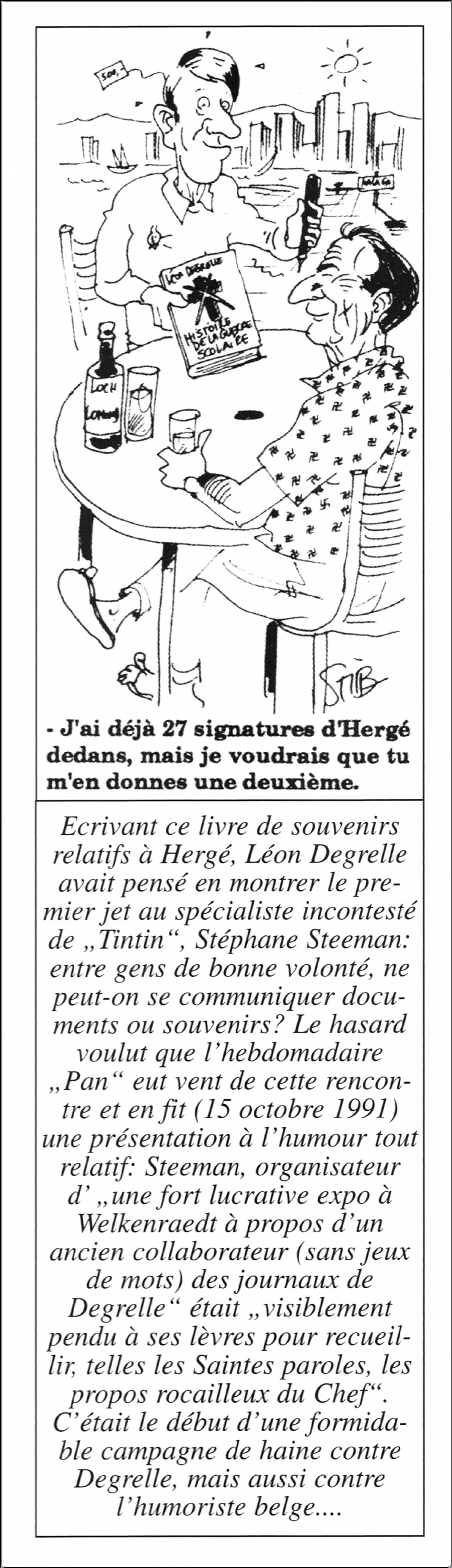

Degrelle – Hergé, même combat! (7)

La Tragédie de la « Libération »

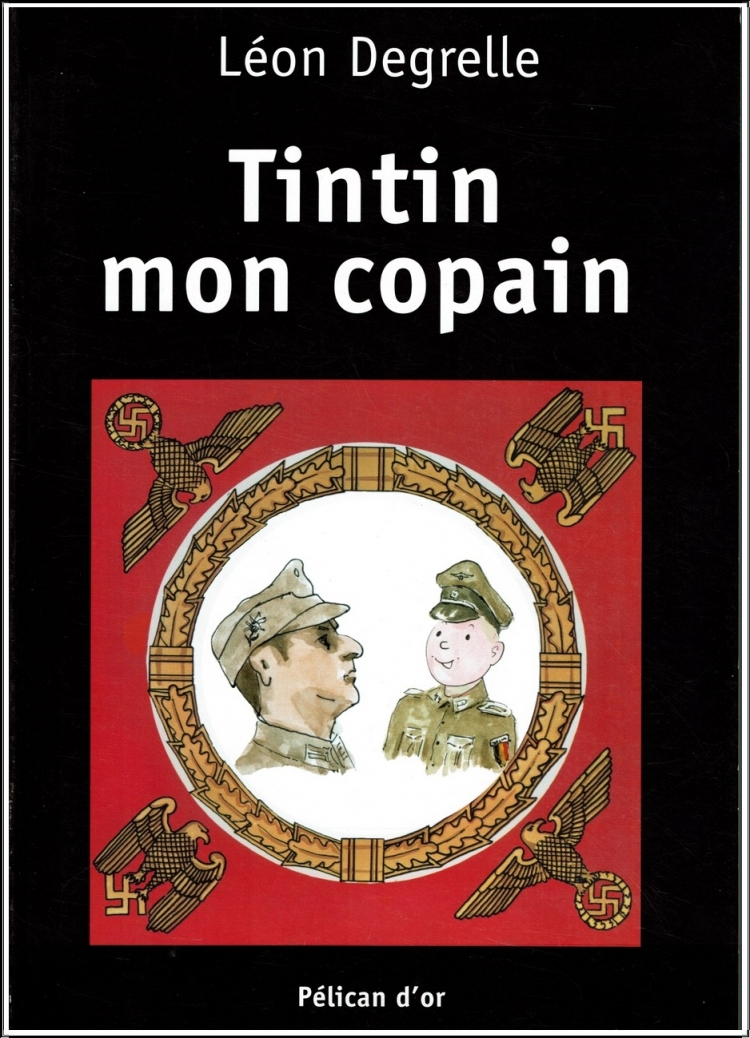

Comme on peut le constater grâce au Tintin mon copain de Léon Degrelle, Hergé se caractérise par une fidélité à toute épreuve à ses idées et à ses amis. Surtout quand l’adversité s’en mêle et que son monde personnel s’écroule avec fracas.

Hergé fera la très amère expérience de l’adversité à l’issue de la Deuxième Guerre Mondiale. Certes, dès 1940, il avait connu la vexation de la démobilisation pour raisons de santé ainsi que, comme tous les Belges, la stupeur de l’écrasement militaire et l’affolement de l’exode. Mais cet écroulement du monde vermoulu combattu par Léon Degrelle signifiait aussi pour lui la possible naissance d’un monde nouveau en même temps que l’accession au plus prestigieux quotidien belge, Le Soir, désormais dirigé et rédigé par une talentueuse équipe de ses amis, tout acquis aux thèses de l’Europe nouvelle : le journaliste Raymond De Becker, l’académicien Horace van Offel, le poète Jean Libert, le caricaturiste Paul Jamin, l’ami proche Jacques Van Melkebeke, peintre et chroniqueur d’art qui s’occupera du Soir Jeunesse, Paul Kinnet, auteur de romans policiers et chroniqueur de jazz, etc. Cette époque représente pour Hergé l’âge d’or qui lui a permis de créer et diffuser des chefs-d’œuvre tels que Le Crabe aux Pinces d’or, L’Etoile mystérieuse, Le Secret de la Licorne, Le Trésor de Rackham le Rouge, Les Sept Boules de cristal…

Portrait d’Horace Van Offel par Albert Crommelynck (eau-forte pour l’édition des Contes, 1935). Né en 1876, Horace Van Offel –le « Dumas » belge – compte parmi les meilleurs auteurs de romans historiques, mais aussi de fiction politique, tel La Terreur fauve, dénonçant une société bolchévisée. Horace Van Offel confiera plusieurs de ses titres à la « Collection Nationale » des éditions Rex (Le Jongleur d’épée, La Flûte corsaire). Elu à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique en 1936, Horace Van Offel sera appelé à prendre pendant quelques semaines de juin 1940 le poste de rédacteur en chef du quotidien Le Soir. Menacé par la résistance communiste, lors de l’avance alliée en 1944, il se réfugie en Allemagne où, malade et à bout de force, il meurt, à 68 ans, à Fulda, le 6 octobre 1944. Quinze jours plus tard, le 21 octobre, l’Académie belge le radie et installe un an plus tard à son fauteuil numéro 21 le politicien socialiste enfui à Londres Paul-Henri Spaak !...

C’est néanmoins en ce temps-là que Hergé subira les foudres de la répression nazie, d’ailleurs aussi absurde qu’incohérente : « Pendant la guerre, les Allemands ont fait interdire deux de mes albums : Tintin en Amérique, probablement parce qu’ils s’imaginaient que c’était une apologie des Américains, et L’Île noire, parce qu’il y avait un écossais sur la couverture !... » (Numa Sadoul, Tintin et moi, p. 154). Cette censure abusive apparaîtra dans toute sa stupidité lorsque Hergé précisera à des journalistes néerlandais : « Par contre les livres stigmatisant Mussolini [Le Sceptre d’Ottokar] et dénigrant violemment les Japonais [Le Lotus bleu] ont pu rester dans le commerce pour d’obscures raisons. Paresse ou simple erreur du censeur allemand ? » (Jan Heinemans et Marc Van Impe, Entretien à cœur ouvert avec Hergé, in ElsevierMagazine [en néerlandais], 22 décembre 1973, p. 155).

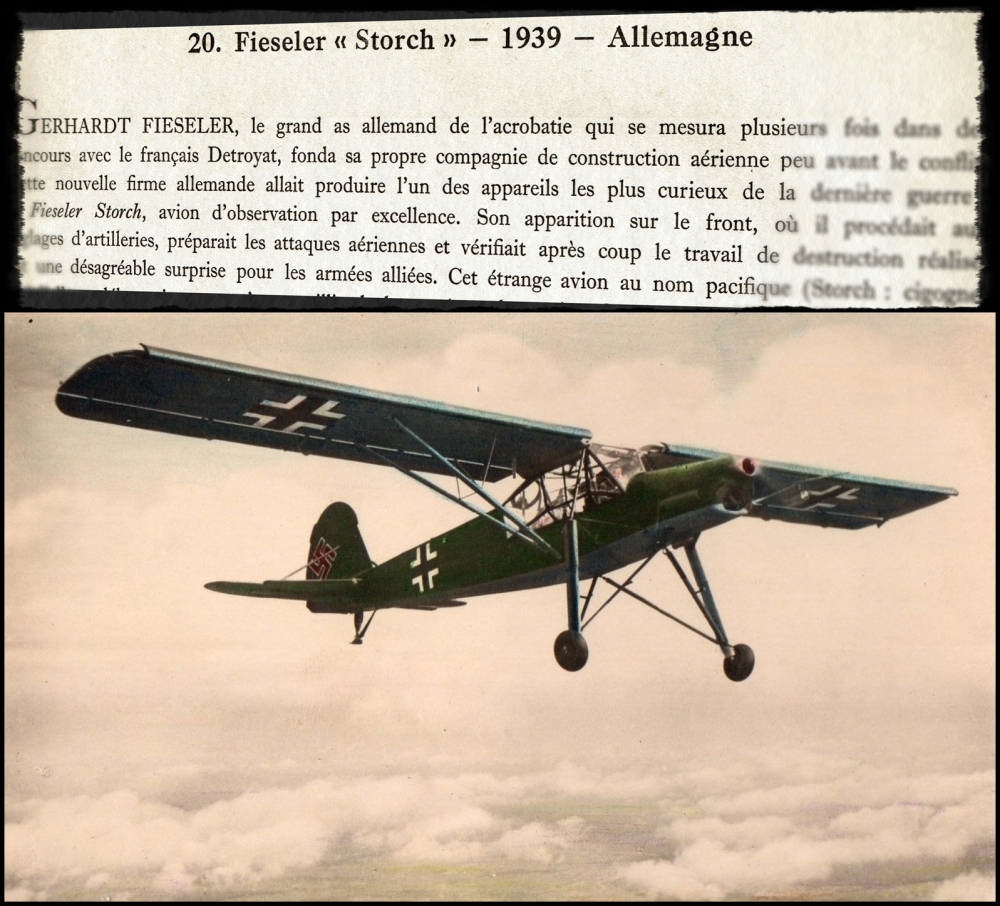

Hergé a néanmoins aussi raconté à Numa Sadoul comment le « Sicherheitsdienst – le service de sécurité en pays occupés », se souvenant soudain de certains dessins du Sceptre d’Ottokar (sans sourciller cependant face à l’évocation critique de l’Anschluss !) n’aurait pas manqué de le menacer des pires sévices : « un Allemand appartenant au Sicherheitsdienst […] est venu au Soir me dire : “L’avion, là, dans Le Sceptre d’Ottokar, c’est un Heinkel, n’est-ce pas ? Il ne faudrait pas recommencer trop souvent ce genre de plaisanterie !” C’était tout, mais il m’avait mis sérieusement en garde… » (p. 129)

Numa Sadoul –qui a publié, en 1975, un livre intitulé Tintin et moi basé sur ses conversations avec Hergé– est ce nombriliste qui se permet, dans une note de bas de page, d’asséner du haut de son ignorance crasse : « il est important de préciser que celui-là [Hergé] ne partagea jamais les idées de celui-ci [Degrelle] » !!! (p.63)

On imagine la jouissance intérieure de Hergé lorsqu’il raconta à ce journaliste français, assoiffé de scoops mais imperméable à son humour sybillin, cette gentille anecdote sous forme de haut fait d’armes !

Deux ans auparavant, Hergé avait raconté bien simplement à William Rothuizen et Peter Schröder, journalistes néerlandais du Haagse Post que pendant l’Occupation, « je n’avais pas d’amis allemands et mon travail n’a jamais été censuré » (Tintin & Hergé, in Haagse Post [en néerlandais], p. 44). Et pourquoi l’eût-il été puisque, pour lui, comme pour tous les Belges (même les plus éminents comme le roi Léopold III ou le président du Parti socialiste et conseiller du roi, Henri de Man : voir ce blog aux 18 mai et 28 juin 2017), le système parlementaire démocratique, à l’origine de tous les malheurs, s’était effondré : « Je reconnais que moi aussi, j’ai cru que l’avenir de l’Occident pouvait dépendre de l’Ordre nouveau. Pour beaucoup, la démocratie s’était montrée décevante et l’Ordre nouveau apportait un nouvel espoir. C’est surtout dans les cercles catholiques que ces opinions étaient le plus largement exprimées » ? (Haagse Post, p.44)…

Après le récit de cette prétendue remarque de l’occupant, –seule et unique, même pas une admonestation !–manifestant plutôt son empathie, Hergé devra raconter d’une bien moins agréable manière à son jeune biographe l’épisode autrement tragique de la répression qui s’abattra sur les « inciviques » belges dès 1944 !

Car la « libération » de la Belgique s’apparentera bien à une tragédie.

Comment appeler autrement en effet la situation provoquée par la prétendue « épuration » qui l’accompagna ? Il n’est que d’observer le caractère absolu que cette intolérance a eu en Belgique, en comparant le cas belge avec, par exemple, la situation française qu’on a pourtant coutume de présenter comme particulièrement terrible.

Si l’on veut bien tenir compte de l’énorme différence de population (une population française, en 1945, près de 4,75 fois supérieure à la belge ; Belgique : 8,5 millions d’habitants ; France : 40,3 millions), on verra, dans le tableau ci-après (ne concernant pas l’épuration sauvage dont les innombrables récits sont épouvantables, mais les chiffres aléatoires, mais la seule répression judiciaire dont les chiffres sont officiels), que si, en chiffres absolus, le nombre d’exécutions a été trois fois supérieur en France par rapport à la Belgique, la répression, toujours en chiffres absolus, a concerné davantage de personnes et a brisé davantage de vies en Belgique qu’en France.

Maurice Baudoux, 29 ans,

Héros de Tcherkassy, Martyr de la « résistance »Engagé, avec Léon Degrelle, dans le premier contingent de Volontaires de la Légion Wallonie –en même temps que son jeune frère Louis qui tombera à Gromowaja Balka, âgé de 19 ans seulement–, Maurice Baudoux était né en 1916 à Montignies-le-Tilleul et était camionneur de profession. Profitant de la permission récompensant la percée victorieuse de Tcherkassy, il participa aux glorieux défilés de Charleroi et Bruxelles avant de rentrer chez lui, dans le petit village de Gozée. « Mais, reconnu par un résistant particulièrement haineux, il sera battu à mort le 27 juin 1945 par la populace locale. Le garde-champêtre de Gozée l’extraira courageusement de la foule et le traînera dans sa maison ; mais en vain puisque le malheureux expirera sous ses yeux. » (Théo Verlaine, La Légion Wallonie, De Krijger, 2005, p. 303). Ce lynchage odieux d’un jeune soldat valeureux et trop confiant (confiance provoquée par l'enthousiasme euphorique de la population célébrant les Légionnaires à Bruxelles ?) n’est qu’un exemple parmi les innombrables assassinats dont furent victimes les Légionnaires et les membres de leur famille, payant de leur vie la guerre civile organisée par les terroristes communistes en Belgique dès que l’URSS fut envahie par la Wehrmacht, le 22 juin 1941 (voir ce blog au 7 juin 2018 : Victor Matthys y rappelle qu’officiellement, dans les seuls trois premiers mois de 1944, près de 800 personnes furent tuées par la « Résistance » chargée d’établir un climat de terreur parmi les partisans de l’Ordre Nouveau, en massacrant d’ailleurs souvent des mères ou des épouses de Légionnaires absents de leur domicile).

Cette photo accablante fait de l’infortuné Maurice Baudoux le martyr emblématique des Légionnaires victimes de la sauvagerie aveugle de la prétendue Résistance ensanglantant le pays.

Tenons également et surtout compte du fait qu’en Belgique, jamais aucune amnistie n’a été accordée, contrairement à la France qui la vota dès 1951 ! Et que les condamnations belges ont donc le plus souvent revêtu un caractère définitif, en tout cas pour la déchéance des droits civils et politiques !

Belgique France

Inculpations 405.067 311.263+108+69.797=

381.168

Condamnations à mort 2.940 6.763+18= 6.781

Exécutions 242 767+3= 770

Prison à perpétuité 2.340 2.702

Dégradation nationale à vie 43.093 3.578+15+14.701= 18.294

(Chiffres belges: site antifasciste www.resistances.be; chiffres français : wikipedia.org: en noir, chiffres des Cours de justice; en rouge, chiffres de la Haute Cour de justice jugeant les membres du gouvernement; en vert, chiffres des Chambres civiques qui ne prononcèrent que des peines de dégradation nationale)

Pour prendre conscience du traumatisme que provoqua la « libération » chez Hergé, il suffira de lire ce passage d’une lettre écrite le 21 juillet 1946 (jour de la « fête nationale » belge !) à son ami Paul Jamin (le caricaturiste Jam) condamné à mort et qui attend son sort à la prison de Saint-Gilles : « Mais jamais on n’avait imaginé une guerre comme celle-là, doublée d’une véritable guerre civile. Qui donc aurait cru que les Belges en seraient venus à se haïr avec une telle violence ? Ah ! La haine, la haine !... Notre pauvre pays en est encore empoisonné. Il en guérira, bien sûr. Mais en attendant, que de larmes, que de souffrances, que de deuils ! » (Philippe Goddin, Hergé, Lignes de vie, p. 361).

Hergé avait naïvement cru pouvoir « rester en dehors de la mêlée » et, « en toute liberté d’esprit », « rester calme au milieu de cette espèce d’hystérie patriotarde » ! C’est ainsi qu’il écrit, en juillet 1941 déjà, à un ami « patriote écœuré » qui l’insulte de « traître, vendu, lécheur de bottes » : « Il s’agit uniquement de rester un “honnête homme” et, lorsqu’on nous dit, par exemple : “Ils nous prennent tout”, de répondre que c’est inexact. Non par germanophilie, non par “léchage de bottes”, mais par respect de la vérité qui, même en temps de guerre, conserve ses droits. » (Goddin, pp.277-278)

Hergé fut arrêté à quatre reprises.

Tout d’abord par la Sûreté de l’Etat. Il est « avec d’autres détenus, emmené à pied et hué, interrogé dans la prison de Saint-Gilles et enfermé » (Huibrecht van Opstal, Tracé RG, p. 91). Robert Poulet, le célèbre romancier et critique littéraire qui, lui aussi, fut la dupe des encouragements royaux à reprendre la plume et à fonder, avec Paul Colin, Le Nouveau Journal (voir Léon Degrelle, La Cohue de 1940, p. 279 sv.), nous livrera un précieux témoignage de ces événements : « En 1944, il y avait eu cette autre rencontre, dans l’escalier de Saint-Gilles, la prison bruxelloise où s’entassaient des “traîtres” épurés, dont l’ensemble s’identifiait à peu près avec l’élite du pays. Les “patriotes” londoniens avaient aussi arrêté Hergé, pour le seul motif qu’il avait publié ses dessins dans un journal censuré (et comment un journal aurait-il pu n’être pas censuré en temps de guerre ?). Nous échangeâmes, Georges et moi, le sourire vaillant de rigueur, avant de rentrer, chacun de notre côté, dans l’enfer ignoble des “cellules à huit”. » (Robert Poulet, Adieu Georges, in Rivarol n° 1667, 18 mars 1983). Dans sa cellule où il ne resta heureusement qu’une seule nuit, Hergé eut comme compagnon Paul Herten, qui fut le directeur du Nouveau Journal après l’assassinat de Paul Colin par la « résistance » : il était venu se constituer prisonnier par scrupule patriotique ; il sera fusillé.

Libéré, Hergé fut cependant arrêté à nouveau par la Police Judiciaire qui l’interrogea et le relâcha. Puis s’en mêlèrent les « résistants » du Mouvement National Belge qui, mitraillette au poing, perquisitionnèrent sa maison, l’interrogèrent et le relâchèrent derechef. Enfin, les communistes du Front de l’Indépendance se manifestèrent…

« Comme il y avait, à ce moment, une bonne douzaine d’organismes semblables, je croyais qu’ils allaient venir m’arrêter chacun à tour de rôle. Mais non, cela s’est arrêté comme cela, sans raison apparente », plaisante Hergé dans une lettre de janvier 1945 à l’abbé Norbert Wallez, alors détenu avec neuf autres « inciviques » dans une cellule de deux mètres sur cinq à la prison de Charleroi.

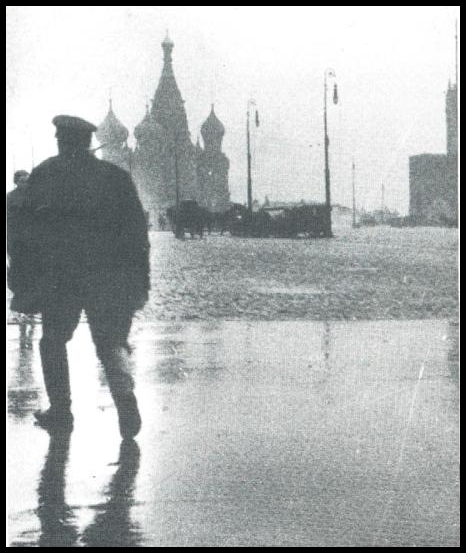

Arrestation, à Anvers en septembre 1944, d’un présumé « collaborateur » par une foule armée de « résistants » dont les intentions criminelles ne font guère de doute. Certes (et heureusement), les arrestations de Hergé ne se passèrent pas dans une telle ambiance délétère qui pouvait à tout moment déboucher sur des scènes de justice expéditive, pour ne pas dire de lynchage : le jeune homme ici capturé a manifestement déjà été brutalisé et n’en mène pas large dans l’angoisse de son sort…

On comprend que les résistants, ce n’était vraiment pas la tasse de thé de Hergé, comme il le déclara un jour sans ambages : « Je détestais le genre Résistant. On m'a proposé quelquefois d'en faire partie, mais je trouvais cela contraire aux lois de la guerre. Je savais que pour chaque acte de la résistance, on allait arrêter des otages et les fusiller. » (Maxime Benoît-Jannin, Les Guerres d’Hergé, p. 50).

Tout comme il apprécie à sa juste valeur la façon dont les Anglo-Américains procèdent pour « libérer » le pays, c’est-à-dire en ne le bombardant pas autrement que le territoire du Reich. S’il n’existe pas encore d’ouvrage tel que L’incendie, de Jörg Friedrich, pour rappeler le sort des pays occupés sous les tapis de bombes alliés, Jean-Claude Valla a néanmoins publié un désormais indispensable La France sous les bombes américaines, 1942-1945 (Librairie nationale, 2001 ; dans la foulée, ont également paru Eddy Florentin, Quand les Alliés bombardaient la France, 1940-1945, Perrin, 2008 et Andrew Knapp, Les Français sous les bombes alliées, 1940-1945, Tallandier, 2014).

C’est ainsi que Hergé écrit à son ami Charles Lesne, directeur des éditions Casterman situées à Tournai qui venait de subir un violent bombardement en juin 1944 : « Tu connais sans doute la formule : Seigneur, libérez-nous de nos Protecteurs et protégez-nous de nos Libérateurs ! […] Ici aussi, tout est calme, à part un avion allemand qui s’est abattu samedi dernier à deux kilomètres de chez nous. À part aussi un quadrimoteur américain qui, touché par la D.C.A. s’est abattu à un kilomètre d’ici, sur le boulevard du Souverain. À part encore un obus non éclaté qui est retombé à cent mètres de chez nous en faisant un joli tintamarre, et pas de victime. À part, enfin, un gros éclat d’obus qui est retombé à quelques pas de moi. En vérité, je te le répète, tout est calme… » (Philippe Goddin, Hergé, Lignes de vie, p. 323)

Hergé restera marqué à vie par la tragédie de la libération et son « épuration » aveugle: « J’avais des amis journalistes et dont je persiste aujourd’hui encore à croire qu’ils étaient absolument purs et pas à la solde de l’ennemi. Et quand j’ai vu certains de ces gens condamnés à mort et certains même fusillés, je n’ai plus rien compris à rien. Ça a été une expérience de l’intolérance absolue. C’était affreux, affreux ! » (interview à Benoît Peeters, citée dans Tintin, mon copain, p. 129).

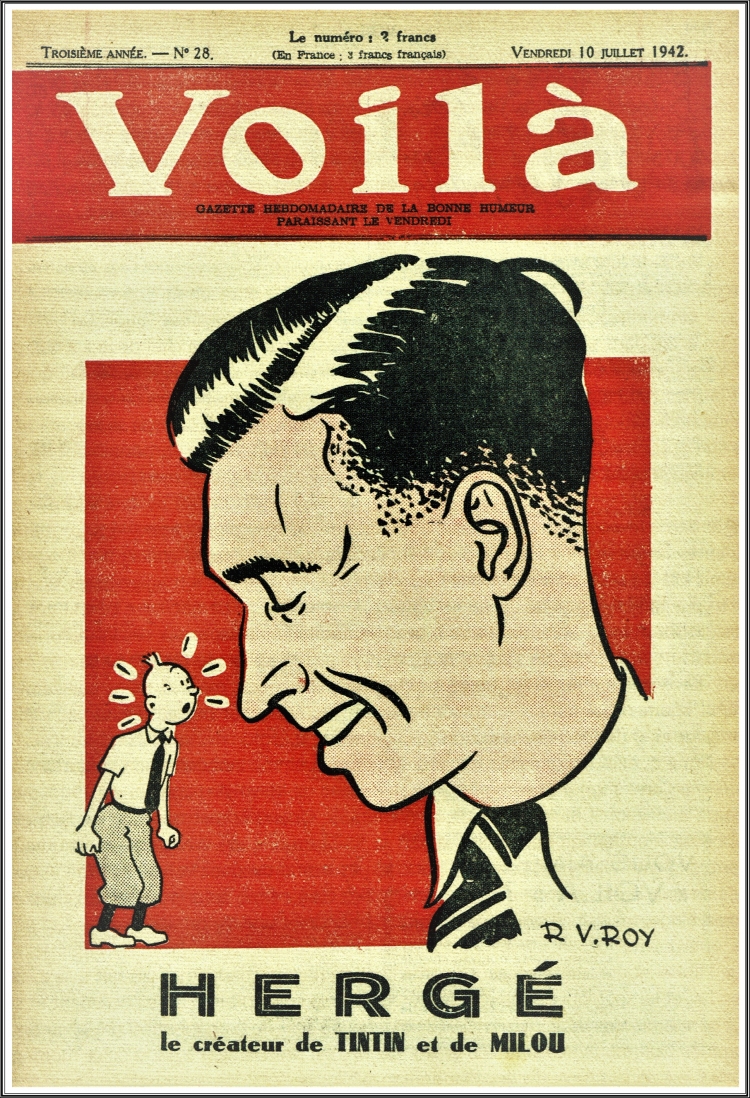

Témoignage manifeste de la proximité indéniable de Hergé avec les idéaux d’Ordre nouveau défendus non seulement par Léon Degrelle et Rex mais également par la rédaction de son journal Le Soir : Hergé fait la « une » de l’hebdomadaire rexiste Voilà en pleine guerre, le 10 juillet 1942. Il surclasse, tel le bienveillant Créateur, un Tintin interloqué (dessin du caricaturiste maison R.V. Roy). Cette « gazette hebdomadaire de la bonne humeur » créée par Léon Degrelle et fort populaire (tirage : 30.000 exemplaires) était dirigée par Victor Meulenijzer, ami d’enfance de Hergé, qui avait été directeur du Pays réel après le départ de Léon Degrelle pour le Front de l’Est. Il paiera de sa vie sa fidélité à l’idéal bourguignon de son chef : il fut fusillé le 30 août 1945, après une parodie de procès qui désespéra son ami Hergé.

En évoquant, horrifié, les « fusillés », Hergé a certainement, entre autres, à l’esprit son ami Victor Meulenijzer, compagnon du collège Saint-Boniface et de sa troupe scoute, qu’il caricatura notamment, à ses côtés, dans un épisode de Quick et Flupke dans Le Petit Vingtième du 18 mai 1933, qui fut le rédacteur en chef de l’hebdomadaire rexiste Voilà –dont Hergé fit la couverture le 10 juillet 1942– et qui fut fusillé, après une parodie de procès, le 30 août 1945.

Parmi les autres amis de Hergé condamnés à mort, citons Paul Herten (fusillé), José Streel (fusillé), Paul Jamin, Jean Vermeire, Raymond De Becker, Robert Poulet, Gaston Derijke, Paul Werrie,… sans parler de Léon Degrelle !

A suivre

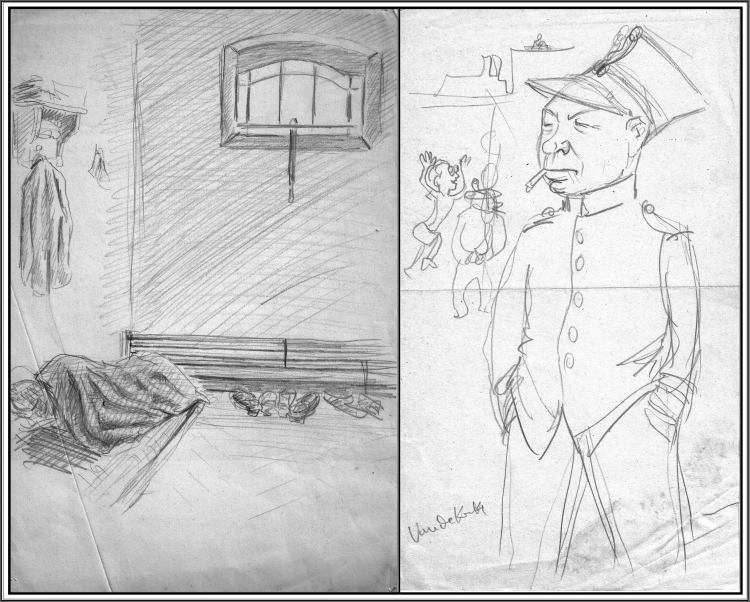

Paul Jamin (c’est-à-dire le dessinateur « Jam » du Pays réel, du Soir et de la Brüsseler Zeitung) fut condamné à mort et enfermé à la Prison de Saint-Gilles en attendant l’exécution de la sentence : « Ce sont les exécutions que l’on entend au petit matin dans la cour de la prison, le claquement des balles sur le mur, les longues journées à attendre que l’on vienne vous chercher… » Jam passe désormais son temps à croquer ses compagnons d’infortune, à réaliser des dessins d’ambiance ou caricaturer ses gardiens. A gauche, sa cellule ; à droite, un de ses pandores (à propos de la détention de Paul Jamin, voir ce blog aux 8 novembre 2019 et 20 mars 2020).