Les mémoires « effilochés » d’Anne Degrelle-Lemay

II. Anne Degrelle ou Anne Lemay ?

Une des toutes premières photos, probablement prise dans un bar de Constantina, d’Anne Degrelle avec son père chez qui elle est arrivée en juillet 1958. Léon Degrelle porte une cravate et un brassard noirs en signe de deuil pour son fils Léon-Marie, mort dans un accident de la circulation, le 22 février précédent.

Nous avons terminé la première partie de notre présentation des mémoires d’Anne Degrelle-Lemay (ce blog au 23 octobre 2020) par l’attitude surprenante de son père à son égard : « Pour lui, j’avais grandi dans un milieu hostile. Même lorsque je lui disais qu’il n’y eut jamais de commentaire haineux à son égard de la part de la famille Lemay, il en voyait le résultat dans ma prédisposition à douter. » (p. 93).

Nous avons terminé la première partie de notre présentation des mémoires d’Anne Degrelle-Lemay (ce blog au 23 octobre 2020) par l’attitude surprenante de son père à son égard : « Pour lui, j’avais grandi dans un milieu hostile. Même lorsque je lui disais qu’il n’y eut jamais de commentaire haineux à son égard de la part de la famille Lemay, il en voyait le résultat dans ma prédisposition à douter. » (p. 93).

Doutes qui se manifestèrent dès le tout premier contact : « Il n’était pas cette personne terrible que nous devions absolument fuir “pour notre sécurité”, comme on nous l’avait répété pendant tant d’années. Nous étions deux personnes qui se cherchaient, qui se regardaient, qui enlevaient des barrières. Nous faisions connaissance, mais toujours avec méfiance en ce qui me concerne ; et lui, il se rendait compte que j’avais encore du mal à l’inclure dans ma vie. » (p. 67).

Et Léon Degrelle avait sans doute bien raison de soupçonner l’hostilité plus subtile que la famille Lemay instilla dans l’esprit de ses enfants. C’est Anne qui l’explique encore, à l’occasion d’une affirmation semblable d’apparent détachement des Lemay à son encontre : « Je ne puis qu’affirmer que je n’ai entendu de la bouche de ma grand-mère ou de n’importe lequel de mes oncles la moindre parole négative sur mon père. On ne parlait tout simplement pas de lui et, plus incroyable encore, nous ne posions pas de questions non plus sur lui. C'était un sujet tabou. Le simple fait de prononcer son nom pouvait nous mettre en danger. » (p. 42).

Mais ce n’est pas du détachement ou de l'insensibilité, c’est de l’anxiété mêlée de suspicion, comme le reconnaît d’ailleurs Anne un peu plus loin : « Je lui expliquais que je ne pouvais relever ni estime ni aversion de la part de la famille Lemay. À peine de l’indifférence apparente, mais aussi de la peur, de la crainte d’avoir à répondre à des questions embarrassantes de notre part » (p. 93).

Mais tout cela est-il bien vrai ? Anne nous laisse quand même entendre que les propos des Lemay sur Léon Degrelle n’étaient finalement pas si équivoques que cela, comme elle l'admet dans le récit de sa première rencontre avec son père : « Il n’était pas cette personne terrible que nous devions absolument fuir “pour notre sécurité”, comme on nous l’avait répété pendant tant d’années. » (p. 67). Elle le confirme encore dans le compte rendu de ses conversations à La Carlina : « C’est là que j’ai appris de vive voix ce qu’avait été la vie de cet être mystérieux et redoutable qu’on m’avait décrit durant toute mon enfance. » (p. 128).

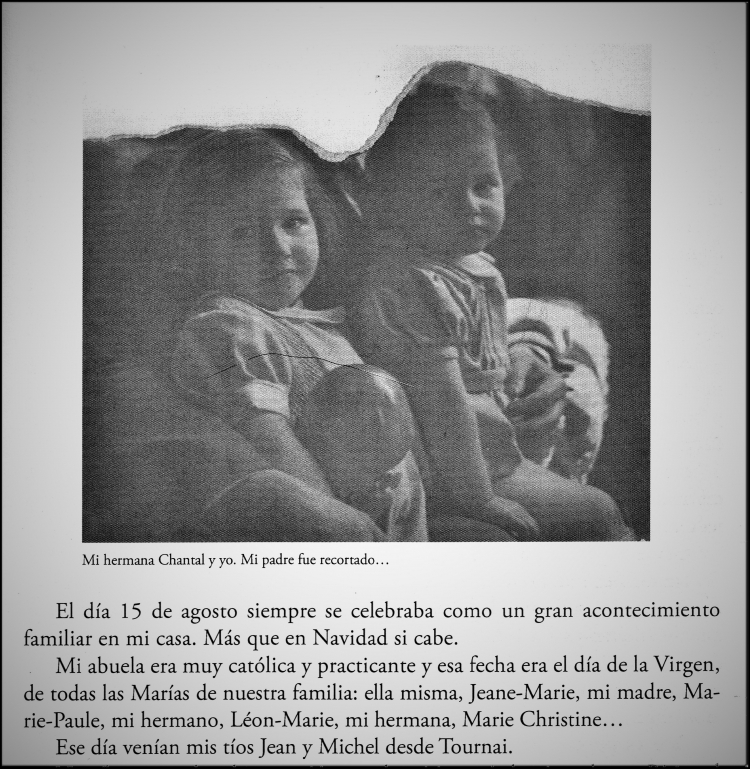

Pourquoi, d’ailleurs, la famille Lemay aurait-elle sinon utilisé toutes les ressources de la damnatio memoriae à l’encontre de leur parent par alliance, à savoir le silence, la calomnie et l’iconoclasme : « C’était un sujet tabou. Le simple fait de prononcer son nom pouvait nous mettre en danger. De sa vie et de ses erreurs politiques, de sa “responsabilité” dans le malheur de tant de gens, on ne parlait jamais. À la maison, il n’y avait aucune photo qui pouvait nous le rappeler. On en avait même découpé quelques jolies, comme celle où nous étions avec lui, ma sœur Chantal et moi, et que je lui ai montrée des années plus tard. “Ils m’ont guillotiné !” me dit-il, plaisantant toujours avec les choses les plus tristes… » (p. 42). Cette iconoclastie se voulait d’ailleurs systématique : « Malgré les soins attentifs de la famille Lemay pour découper les photos sur lesquelles apparaissait mon père, j’ai quand même pu l’apercevoir sur certaines d’entre elles. » (p. 66).

Anne publie dans son livre (p. 43) une photo où elle figure avec sa sœur Chantal (à gauche) : la famille Lemay a pris soin d’enlever la tête de Léon Degrelle (on en voit toutefois la main gauche autour de la taille d’Anne), en déchirant la photo à la main et non aux ciseaux, comme en témoigne les bords arrachés autour de la tête des enfants.

L’éducation ainsi reçue par Anne a laissé de telles traces évidentes que son père perçoit les réticences de sa fille dès le premier abord : lorsqu’elle débarque à Séville qui l’enivre de son atmosphère lumineuse et paradisiaque, Léon Degrelle n’est pas dupe : « Mon père était également déconcerté, pas à cause des palmiers ni du parfum des jasmins, mais par ma réaction. » (p. 67). Elle précise en effet que sa première attitude en rencontrant son père fut celle de la méfiance : « À ce moment, il fallait encore que de nombreux doutes disparaissent pour que j’aie totalement confiance en lui. » (p. 67). Et cette confiance est-elle possible puisque son frère les avait quittées, sa mère et elle, pour rejoindre « le responsable de tous [leurs] malheurs », –chose dont elle ne veut même pas « essayer de comprendre les raisons » (p. 61) ? Son attitude, en découvrant son père, n’a pu que trahir pareils sentiments embarrassés.

C’est que « jamais mon père ne renonça à nous retrouver, à récupérer ses enfants ». Alors que, toujours, la famille Lemay fut résolue à l’en empêcher : « La famille de ma mère, comme d’authentiques garants de notre sécurité, essayait de nous emmener d’un endroit à l’autre, d’un collège à l’autre, s’efforçant d’égarer ces pseudo-détectives qui essayaient de nous localiser et de nous suivre à la trace, toujours à l’affût. » (p. 61).

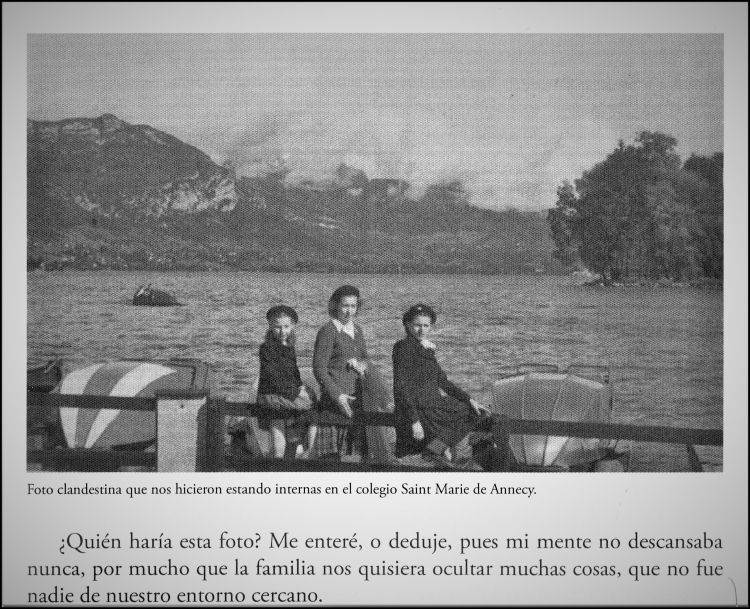

Le récit de l’enfance d’après-guerre d’Anne donne plusieurs exemples de ces parties dramatiques de cache-cache dans la Dordogne de son oncle Manu qui l’y recueille, et jusqu’au collège où il l’a mise en pension dans les Alpes : « De notre séjour à Annecy, demeurent quelques témoignages photographiques : Chantal, Godelieve et moi, portant l’uniforme du collège, sur la balustrade en fer forgé d’un pont près du lac.

Mais qui a pris cette photo ? […] Notre père dont on nous cachait tout afin de nous protéger (mais on ne nous l’a expliqué que bien après) ? Des années plus tard, en regardant cette photo, mon esprit de détective a commencé à assembler les pièces du puzzle et j’eus la certitude que les auteurs de ce reportage clandestin n’avaient pu qu’être les limiers de mon père. Cinq enfants ne disparaissent pas sans laisser de trace. Leur recherche ne pouvait cesser avant d’avoir porté ses fruits, dix ans plus tard. Je m’imagine l’angoisse de ma grand-mère et de mes oncles devant effacer tout indice et rester en alerte permanente pour empêcher qu’ils puissent atteindre leur objectif et nous emmener chez lui. » (p. 37).

« Mais nous demeurions cachés. C’était vraiment la volonté de la famille de ma mère de nous mettre à l’abri des agents de mon père. Ma famille maternelle craignait qu’il nous kidnappe. Le Puy-Haut était l’endroit idéal. Mais depuis l’Espagne, mon père n’abandonnait pas et je le comprends aujourd’hui… Un jour, mon oncle Manu arriva à la maison hors d’haleine après avoir monté en courant la côte du Puy-Haut. Il nous demanda de nous cacher et, surtout, de ne pas aller sur la terrasse. Une voiture immatriculée en Espagne venait d’arriver au Chaubier (sa maison ainsi que la nôtre pendant trois ans). Mon oncle était parvenu à les semer, je ne sais pas encore comment, mais on n’a plus entendu parler de ces détectives espagnols… provisoirement. » (p. 42).

On le voit, si les Lemay ne disent pas crûment de mal de leur beau-fils, beau-frère ou mari, ils se conduisent envers lui comme envers un pestiféré ou un malfaiteur. Anne y insiste d’ailleurs : « Durant toute notre vie, [ma mère] avait lutté pour nous tenir à l’écart de son influence, de l’incertitude d’une vie dont elle a toujours voulu nous tenir éloignés » (p. 72) ; « Ce n’est qu’un exemple du souci permanent avec lequel [ma grand-mère et mon oncle] vivaient pour nous protéger de tout danger » (p. 42) !

Dans le parc de la Drève de Lorraine, Marie-Paule Degrelle-Lemay et ses enfants, (de g. à dr.) Chantal, Anne, Léon-Marie et Godelieve : « Je me souviens de ma mère, apparemment heureuse, mais je me rendais compte qu’elle souffrait. D’abord, à cause de l’accident de Chantal, et, plus imperceptiblement (les enfants sentent ces choses), à cause de la vie tellement particulière qu’elle supportait suite aux dérives politiques de son mari. » (p. 15).

Aussi doit-t-elle changer de nom dès son arrivée chez son oncle en Dordogne : « il fallait effacer définitivement ce nom et le remplacer par celui de notre mère. Ce fut le début de cette vie aux origines fictives, à l’enfance réinventée, aux drames qu’il fallait abandonner en un endroit caché et lointain de notre mémoire. Attention à ne jamais parler de cette courte vie antérieure, de cette famille, celle de mon père, qu’il ne fallait pas même nommer et de laquelle, pour notre sécurité, on réussit à nous séparer pour toujours. » (p. 32). « Cette vie a fini par me plaire. J’ai arrêté de me considérer comme un drôle d’oiseau. Je portais un faux nom. Personne ne le savait. Du coup, ma vie d’avant avait cessé d’être un fardeau. » (p. 34).

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Anne vécut écartelée entre les deux familles, sans se rendre compte, apparemment, qu’on lui imposait un état de recluse sous prétexte d’empêcher son père de le lui imposer (« Ma famille maternelle avait peur qu’il nous kidnappe », p. 42)…

C’est ainsi qu’après avoir refusé de comprendre pourquoi Léon-Marie, son frère adoré avait rejoint « le responsable de tous [leurs] malheurs […] cette personne dont le nom seul était tabou », elle, qui se considérait comme « celle qui était la plus opposée à tout ce qu’il représentait dans [leur] vie », dut néanmoins, sur les instances de sa mère, accepter de rejoindre son père après la mort accidentelle de Léon-Marie : « La douleur fut atroce. Je me souviens seulement de ma mère que nous étions incapables de consoler et chez qui nous ne pouvions qu’ajouter de la douleur à la douleur. […] La force de ma mère m’impressionnait chaque jour davantage. Toutes ses pensées allaient vers mon père. Elle imaginait à quel point cet homme devait être brisé. Dans son cœur, il n’y avait pas de place pour la rancune. Son mariage était brisé, mais aujourd’hui, c’étaient des parents unis dans la tragédie. […] De sorte qu’un jour, alors que je revenais du travail à la maison, cette mère détruite me dit : “Je veux que tu ailles en Espagne consoler ton père.” » (pp. 61-64).

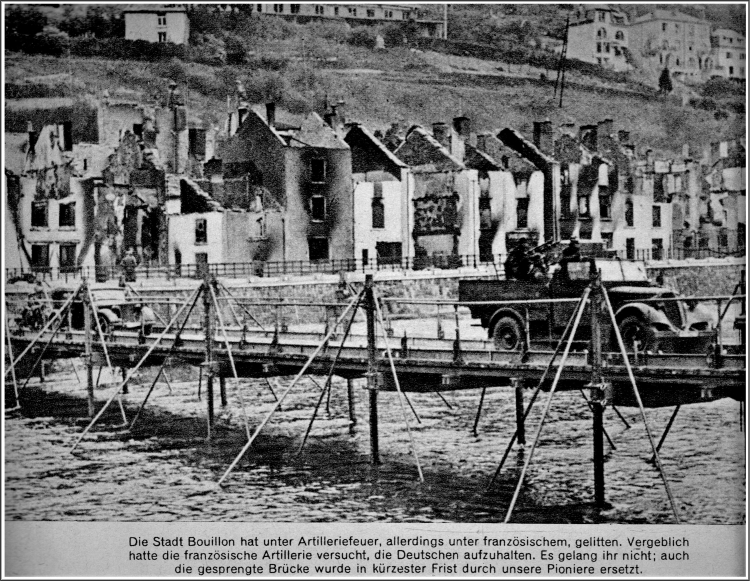

La tombe de Léon-Marie, premier des enfants de Léon Degrelle à avoir rejoint leur père en Espagne : quelques mois à peine après son arrivée, il fut victime d’un accident de moto à Séville, le samedi 22 février 1958. Ses funérailles furent célébrées le lendemain à Constantina ; il repose dans le cimetière municipal (ce blog au 26 février 2016).

Anne qui, tout au long de ses souvenirs, se présente comme une cartésienne intransigeante, analyse alors cet écartèlement, à partir de l’expérience de son frère : « Qu’est-ce que je faisais soudainement en Espagne ? Ce Léon Degrelle, mon père, n’avait jamais fait partie de ma vie. Je devais apprendre à le connaître, tout en sachant que tous deux, nous devions supporter un terrible malheur : la mort d’un garçon de dix-huit ans. Ma mère m’avait envoyée pour le “consoler” : mais moi aussi, j’étais détruite et pétrie de sentiments mitigés. Je ne voulais pas que des pensées difficiles à écarter me viennent à l’esprit. Je savais que ce père devait souffrir indiciblement de ce nouveau coup du destin. D’un autre côté, il y avait cette fuite de mon frère d’un foyer qui lui avait tout donné, d’une mère et de sœurs qui l’adoraient, vers un père qu’il considérait (je l’ai compris par après car j’ai partagé ces mêmes sentiments) comme un exilé, un homme qui souffrait d’une séparation cruelle de toute sa famille. Il ne s’agissait pas de se détacher de sa famille maternelle mais d’un désir devenu une obsession d’apprendre de vive voix quels avaient été les péchés et les “crimes” de cet homme cherchant désespérément à revoir ses enfants, leur raconter sa version de l’histoire, et se faire pardonner pour le calvaire qu’ils avaient eu à souffrir par “sa” faute. » (p. 66).

Cet écartèlement est bien présent aussi lors de la toute première rencontre entre le père et la fille –ce qui, comme nous l’avons vu– n’a pas échappé à Léon Degrelle : « Je ne pouvais me défaire de l’image de ma mère, si combattante et d’une noblesse de caractère et de sentiments peu courante, que j’avais laissée à Paris submergée de douleur. Mais je savais ce qu’elle voulait : que je l’aide, lui, à surmonter ce coup tragique, ultime coup du destin à notre famille. » (p. 67).

« [Léon-Marie] avait une tête pleine de rêves ; c’était un grand lecteur, romantique et mélomane jusqu’à la moelle ; il avait aussi une qualité qui nous enchantait tous, son sens de l’humour. Nous passions avec lui des moments de rire incroyables, avec des gags dignes des meilleurs humoristes, mais sans jamais dépasser les bornes car c’était un gentleman, avec cette classe naturelle qu’il avait héritée de sa mère. » (p. 61).

Aussi, dans ses mémoires, si Anne ne manque pas de souligner l’amour qu’elle vouera désormais à ce père retrouvé, cet amour se teintera néanmoins toujours de circonspection : « Suprêmement élégant, portant costume clair et cravate. J’examinais tout. Il était exactement comme je me l’imaginais. Ce fut un coup de foudre (l’amour au premier regard). Voilà ma première impression. […] Son visage grave, au regard profond, aux yeux brillants pleins de larmes. Ce sont eux qui furent responsables du fait que je ne pourrais plus vivre séparé de lui. » (p. 66). « Nos retrouvailles aboutirent à un coup de foudre. Je l’aimais, tout en sachant qu’il me ferait souffrir. » (p. 72). « Les questions que la raison m’inspirait pour que je voie une réalité que je ne voulais pas accepter demeuraient dans un fond caché de mon esprit, prisonnières d’un amour naissant dont j’avais tant besoin. Nous nous aimions, point final. » (p. 80). Elle conclura ainsi dans les dernières pages : « J’ai appris à le juger, à me faire ma propre opinion, plus critique que favorable. […] Ces années de la Seconde Guerre mondiale, depuis le départ en 1941 du premier contingent de la Légion Wallonie jusqu’au désastre final en 1945, ont constitué l’axe central de cette biographie : non la mienne en tant que telle mais en tant que fille d’un politique, d’un poète, d’un écrivain… que j’ai connu tardivement et que j’ai toujours essayé de juger selon mes propres critères. » (pp. 128 et 141).

Photo touristique prise à Tolède, lors du premier séjour d’Anne Degrelle auprès de son père (portant toujours le deuil de son fils) : il fera avec elle le voyage de Madrid, visita Tolède, puis remonta vers le pays basque pour la laisser à Irun, dans le train de Paris : « Tout ce qu’il voulait, c’était me faire profiter au maximum de sa présence, emplir ma mémoire de souvenirs merveilleux et me convaincre de la vie magnifique qu’il pouvait nous offrir, à mes sœurs et à moi, si nous voulions revenir chez lui » (p. 72).

La famille Degrelle, quant à elle, non seulement ne bénéficiera pas d’une telle affection spontanée tant elle avait sombré dans l’oubli le plus total, mais, de plus, elle devra endurer davantage que la défiance entretenue envers son père : une quasi-aversion.

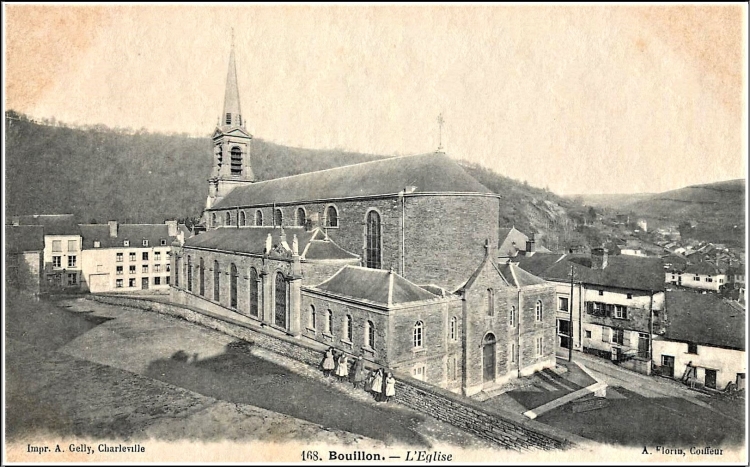

« Et moi ? Avais-je encore quelque souvenir de la maison de mes grands-parents paternels ? Et de Bouillon ? Très vaguement. J’avais beaucoup de tantes car mon père avait quatre sœurs. L’une d’entre elles, l’aînée, se fit religieuse cloîtrée –je pense que c’était de l’Ordre du Carmel […]. De mes tantes et de mes cousins, de mon oncle assassiné, je n’ai pas le moindre souvenir. […] Cependant, ce fut l’une de mes tantes, Louise, la sœur quasi-jumelle de mon père, qui porta la responsabilité de la reprise de contact de mon frère avec son père. J’ai déjà raconté […] cette chasse incessante de la famille Degrelle pour nous emmener en Espagne auprès de mon père, jusqu’à ce qu’à l’insu de ma mère, ils « kidnappèrent » mon frère et l’emmenèrent sans passeport ni papiers, caché dans une voiture, jusqu’à Séville. Nous savons désormais à quelle tragédie aboutirent ces retrouvailles. » (p. 162).

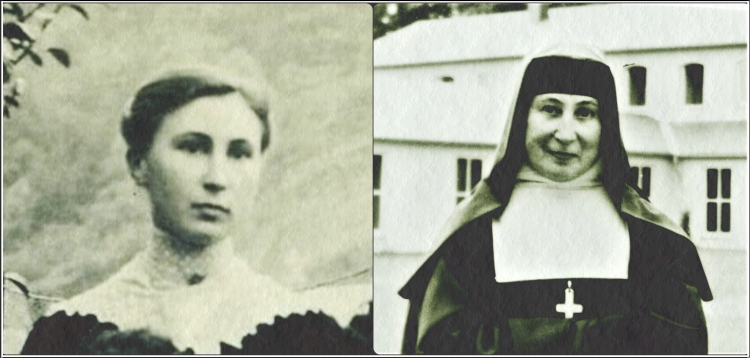

« Nous avons été voir une fois [la sœur aînée de mon père] et c’est à peine si je me souviens de son visage, mais je me rappelle bien l’affection avec laquelle elle nous embrassa. Je ne sais pas ce qu’elle pensait de son frère Léon. Mère Marie des Abys –c’est ainsi que nous la connaissions– a vécu toute la guerre ainsi que la persécution dont fut victime le reste de sa famille, parents, frères et sœurs, depuis la solitude de son couvent. Je sais qu’elle est morte très âgée et que mon père eut énormément de chagrin lorsqu’il apprit son décès. » (p. 162 ; Marie, sa sœur aînée –30 juillet 1896 - 6 mars 1980– était la marraine de Léon, voir ce blog au 15 juin 2021. Marie était religieuse de l'ordre de la Visitation de Sainte-Marie ; elle est ici au côté de sa sœur, Louise-Marie Massart, dans le parc du monastère des Abys, à Paliseul, non loin de Bouillon).

« Ghislaine Massart, une nièce de mon père –c’est-à-dire une cousine à nous–, découvrit (je dois saluer ici les talents de détective de ces membres de la famille) l’endroit où travaillait ma mère à Paris […]. Mon frère, qui vivait également à Paris, allait souvent la voir après ses cours. C’est ainsi que ma cousine le retrouva et commença son travail de “réconciliation familiale”… Elle ne réalisait pas le mal qu’elle faisait à la famille Lemay, à ma mère en particulier, à ma grand-mère, qui nous avaient élevés pendant toute notre enfance et notre adolescence, qui nous avaient protégés de la rancune et de la haine de ceux qui nous persécutaient uniquement à cause de notre nom. » (p. 61).

Léon Degrelle dans son refuge de Majalimar, en 1949, en compagnie de sa nièce Ghislaine Massart, la fille de sa sœur Louise-Marie.

« Au mois de juillet 1958, […] de nouvelles figures que je ne connaissais de nulle part débarquèrent tous les jours. Des cousins du côté de mon père, la famille Degrelle, que je n’avais jamais vus de ma vie. Une de mes cousines, Ghislaine Massart, était précisément la responsable de la fuite de mon frère de Paris, qui connut une fin si tragique. […] Et, parmi ces arrivées en bataille, j’eus l’honneur de connaître un autre cousin, fils d’une sœur de mon père, au regard mauvais, que je fuyais et qui essaya de m’embrasser entre deux portes en s’attirant ainsi une baffe magistrale. » (p. 77).

Mais à nouveau, si Anne n’éprouve qu’antipathie ou indifférence pour sa famille paternelle, c’est à son père qu’elle en impute la responsabilité : n’affiche-t-il pas son désintérêt pour la vie d’après-guerre des Lemay ? Aussi n’hésitera-t-elle pas à manifester à son tour amnésie et insensibilité : « Il savait que la famille Lemay nous avait sauvés de la cruelle vengeance des vainqueurs dont furent victimes tant de familles emprisonnées dans des conditions inhumaines. Parmi elles, sa propre famille : parents, sœurs, nièces adolescentes… Persécution dont nous fûmes protégés mes sœurs, mon frère et moi, mais à laquelle n’échappa pas ma mère. Dans nos conversations, il essayait de ne pas approfondir ce que furent notre enfance, notre vie estudiantine et notre relation inexistante avec la famille Degrelle. Il devait souffrir en voyant que nous n’avions absolument aucun souvenir d’elle. Fracture complète. Vide total. » (p. 86).

Anne se fera néanmoins violence en s’efforçant de garder le contact avec le côté Degrelle de sa famille, mais son apparente bonne volonté ne pourra se couronner d’aucun succès :

« Pourtant, j’ai essayé de garder des relations familiales avec tous, en allant les visiter avec mes enfants à Bruxelles, ainsi qu’à Anvers où vivait une de mes tantes mariée avec un Flamand [Suzanne Lamoral]. Ils étaient des plus affectueux, se coupant en quatre pour nous faire plaisir et essayer de rattraper le temps perdu, mais avec le temps, nous nous sommes éloignés et nous ne nous sommes même pas revus quand mon père est mort. » (p. 162 ; de la fratrie de Léon Degrelle, en 1994, seules vivaient encore Suzanne Lamoral et Louise-Marie Massart, toutes deux malades, handicapées –Louise-Marie étant même aveugle– et incapables de faire le voyage d’Espagne).

Anne Degrelle n’aurait malheureusement quasi plus aucun souvenir précis de ses grands-parents paternels. Rapportant les propos de son père, elle nous dit que sa grand-mère paternelle était « la femme la plus généreuse et douce au monde, incarcérée comme le reste de sa famille dans une cellule nauséabonde, sans pouvoir revoir ni son mari ni lui donner un ultime baiser avant de mourir » (p. 165). Elle est ici avec sa grand-mère, tandis que sa sœur Chantal est avec son grand-père dans le parc de la Drève de Lorraine ; à l’arrière-plan, son père est en conversation avec Victor Matthys.

La conclusion s’impose donc, sans appel : « En cet été de 58, tous ces oncles et cousins débarquèrent les uns après les autres à La Carlina. En me rappelant cela aujourd’hui quelque 60 ans plus tard, je dois reconnaître que je ne les ai jamais considérés comme ma famille. » (p. 162).

Et son corolaire, inévitable, est : « Ma véritable famille fut toujours la famille Lemay. Et ma grand-mère maternelle est irremplaçable dans mon cœur. » (p. 162).

Aussi le ton est-il tout autre lorsqu’il est question des parents maternels. D’autant plus qu’ils eurent également, semble-t-il, à souffrir après la guerre. Et la cause de cette souffrance est clairement imputée à Léon Degrelle, même si cette cause est tout accidentelle, due au seul mariage de Marie-Paule.

« Mais nous sommes toujours en 1945, la guerre vient de finir et nous nous retrouvons dans cet orphelinat de l’Assistance publique. Qui est ce couple qui s’approche de nous et nous invite à les suivre avec tant d’amour ? Il s’agissait d’un frère de ma mère et de sa femme. Ma grand-mère maternelle, ma bonne-maman adorée, s’était rendue à Bruxelles et les avait envoyés pour nous sauver. » (p. 28).

« Ma bonne-maman [Lemay] ne nous abandonnerait jamais malgré qu’à cette époque elle avait déjà 57 ans. Elle était restée veuve durant toute la guerre et ses fils étaient déjà majeurs et indépendants. Elle n’avait plus désormais d’yeux que pour ces cinq enfants “orphelins” à cette époque. » (p. 29).

« La dernière nuit [avant mon départ en pension à Annecy], –je ne sais si j’étais plus sensible que les autres–, je ne fis rien d’autre que pleurer et ma bonne-maman ne trouva pas d’autre remède que de se coucher avec moi. Elle avait un lit immense avec un édredon en plumes (déjà à cette époque) et un grand feu de cheminée. Je ne sais pas si ce fut une bonne idée de passer cette dernière nuit blottie contre ma bonne-maman –ma mère pendant tant d’années– car il m’en est resté un souvenir si profond et agréable qu’aujourd’hui encore j’en suis émue en me le rappelant. » (p. 34). « Je suis terriblement pratique. Je tiens mes pieds fermement sur terre. Comme je l’ai dit, je vis au présent. Et mon présent, c’était, en premier lieu, ma bonne-maman, ma raison de vivre, et ensuite, le collège. » (p. 45). « J’ai appris à vivre au jour le jour avec cette merveilleuse grand-mère qui, dans sa volonté de nous aider et de nous protéger de cette tragédie qui l’atteignait elle-même, s’était transformée en notre mère. » (p. 46).

La bonne-maman Lemay occupe ainsi une place toute particulière dans le cœur d’Anne, ayant littéralement remplacé sa mère dans sa prime adolescence et l’ayant surtout « protégée » de son père qui semble même craindre de reconnaître sa responsabilité dans la situation où s’est retrouvée plongée la famille Lemay, qui est la seule que se reconnaît Anne : « Arriva le moment des questions aussi bien de son côté que du mien. Mais il n’osait pas trop creuser, craignant d’apprendre les détails du calvaire qu’avaient vécu ma mère, ma grand-mère, mes oncles maternels et nous autres, ses cinq enfants, qui avons échappé à l’Assistance publique grâce, précisément, à cette femme intelligente, courageuse, merveilleuse : ma grand-mère maternelle. » (p. 85).

Les portraits que nous avons de la bien-aimée « bonne-maman » d’Anne Degrelle-Lemay sont rares : celui-ci provient de son livre de souvenirs (p. 33). De gauche à droite, au premier plan, Anne, Godelieve, Chantal et Léon-Marie ; à l’arrière-plan, Jeanne Lemay-Caton et, dans ses bras, la petite Marie-Christine. Nous le reproduisons car celui dont nous disposons est justement amputé du visage d’Anne (ci-dessous : Anne est debout à l’arrière-plan) : de gauche à droite, devant la grand-mère Jeanne Lemay, Chantal, Marie-Christine, Léon-Marie et Godelieve.

« La maison ou, plutôt, la ferme, appartenait à mon oncle Manu, le petit frère de ma mère, à peine marié et papa d’une fillette d’à peine un an qui deviendrait l’amie inséparable de ma petite sœur du même âge. Mon oncle était ingénieur agronome et, suivant sa vocation, avait acheté cette ferme […]. Je me souviens de ces années à Eyliac comme comptant parmi les plus heureuses de ma vie. » (pp. 29-30).

« Le Périgord était une région où la Résistance avait été très active pendant toute l’occupation allemande. Quand mon oncle Manu arriva à Eyliac, jeune marié, les paysans et les fermiers des environs ne connaissaient rien du reste de la famille. Ils s’estimaient, s’aidaient pour les travaux des champs ; ils étaient amis. Mais lorsque nous sommes arrivés, ma grand-mère et nous cinq, les bonnes gens de l’endroit commencèrent d’abord à avoir des soupçons, puis à poser des questions et enfin à manifester ouvertement leur haine. […] Mon oncle ne reçut que des insultes et des menaces. […] De nouveau cette haine viscérale contre toute la famille. Uniquement pour être le beau-frère de Léon Degrelle. Je ne pouvais pas passer sous silence cet épisode de la vie de mon oncle qui nous a tant aidés et protégés dans cette étape de notre vie, si difficile pour tous. » (pp. 32-33).

« La famille de ma mère (des industriels importants en France), malgré qu’elle fut frappée de sanctions financières exorbitantes uniquement pour avoir été de la famille politique de Léon Degrelle, continua de jouir d’une fortune considérable de sorte que, grâce à elle, nous pûmes continuer à fréquenter de bons collèges » (p. 35).

Photo du mariage de Léon Degrelle avec Marie-Paule Lemay, prise dans le jardin de la propriété des Lemay, à Tournai, le 3 mars 1932, au lendemain des fêtes de Pâques. C’est probablement la seule fois que les deux familles furent réunies pour une fête. « Entre-temps, ma mère vivait le pire cauchemar de sa vie (mais on ne nous avait alors rien raconté), enfermée dans une geôle en Belgique après avoir été condamnée à dix ans de prison pour être la femme de Léon Degrelle. » (p. 29).

« [Marie-Paule Lemay] savait que sa mère et ses frères avaient perdu une fortune en paiement d’ “indemnités de guerre”, confiscation de leurs biens et coups quasi-mortels à la cimenterie de la famille Lemay, tout cela à cause des liens de parenté avec Léon Degrelle. Et en outre, ils durent encore supporter tous les frais de notre éducation et de notre scolarité pendant l’incarcération de ma mère. » (p. 47).

« J’évoquais simplement des images de foyer, d’amour, de rires de ma petite sœur, de bûches flambant dans la cheminée, de baisers de ma bonne-maman ou de ma tante Lucette (que j’aimais aussi comme une mère, “une de plus”) » (p. 47).

« Le conseiller familial, –c’était mon oncle Michel (un frère de ma mère) qui, déjà à cette époque, dirigeait nos vies presque comme un père – voulait me garder auprès de lui et me conseiller dans mes études et la voie à suivre. Il vivait avec sa femme, ma tante Pierrette, à Tournai, à seulement 40 km de Lille. C’est lui qui dirigeait l’énorme usine des “Ciments Lemay” fondée par son père, mon grand-père Marcel Lemay, et qui traversa de multiples péripéties pendant la guerre. Brillant ingénieur, il succéda à deux de ses frères (également ingénieurs industriels) qui, pour diverses raisons, finirent l’un au Venezuela, l’autre au Mexique. Bref, mon oncle Michel et son épouse Pierrette me prirent sous leur aile. J’étais la fille qu’ils n’avaient pu avoir. » (p. 54).

« Un jour, j’ai surpris des conversations entre eux sur leur désir de m’adopter légalement, tout d’abord par amour, et puis aussi pour débarrasser ma mère des frais de mon éducation. » (p. 56).

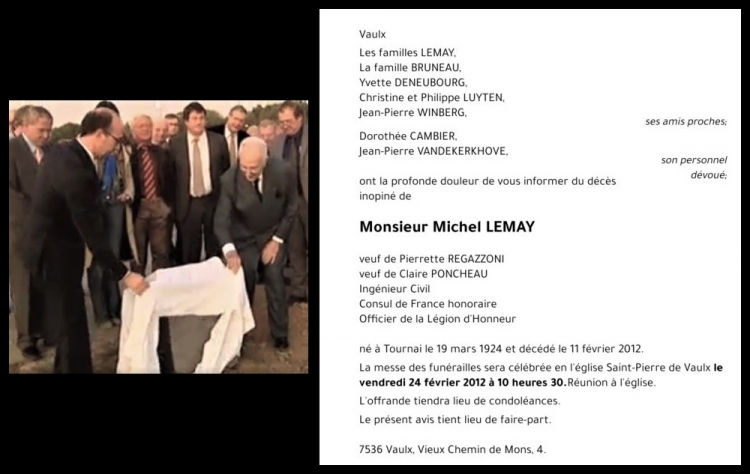

L’oncle Michel, l’aspirant papa d’Anne, a bien décidé de tourner la page degrellienne : rangé désormais dans la bien-pensance, il s’est racheté une réputation politiquement correcte grâce à des fréquentations choisies, s’est offert un rond-point à Tournai en blocs de pierre de ses carrières, –l’inaugurant avec le ministre-président de la Région wallonne, le socialiste Rudy Demotte (à gauche ; Michel Lemay lève le drap à droite ; capture d’écran NoTélé). Il légua une somme relativement symbolique aux filles de feue sa sœur Marie-Paule, avant de laisser l’essentiel de sa fortune à un fonds de mécénat local portant son nom et celui de sa deuxième épouse, Claire Lemay-Poncheau, géré par la Fondation Roi Baudouin. Son faire-part de décès, en 2012, ne signale que de rares amis de l’establishment tournaisien, aucun membre de sa famille, et mentionne les honneurs officiels que son néo-conformisme lui ont valus.

« Mais l’événement le plus triste qui vint ternir mon bonheur, peu de jours après la naissance de ma petite Hélène, fut le décès de ma grand-mère maternelle, pivot et guide de toute mon enfance et adolescence [28 janvier 1970]. Je ne pus être à ses côtés aux moments ultimes de sa vie, car Hélène n’avait que quinze jours et avait besoin de toute mon attention. » (p. 104)

« Ma mère mourut au printemps de 1984 [le 29 janvier !]. […] Je pleurai désespérément. Se mêlaient en moi la peine immense de sa perte et le remords de l’avoir laissée seule en France, ayant choisi de vivre aux côtés de ce père dont elle avait voulu nous éloigner pendant quinze ans. » (p. 118)

« Mon unique famille fut la famille Lemay. Pendant les années les plus cruciales de mon enfance et de ma jeunesse, ma grand-mère et mes oncles ont toujours été à mes côtés. Ma mère, après ses cinq ans de torture carcérale, revint dans nos vies avec des cicatrices impossibles à fermer. Elle fut admirable dans ses efforts pour essayer d’ignorer les souvenirs qui la tourmentaient, soigner les blessures de son corps et de son esprit, et assumer ses responsabilités quant à notre formation humaine et intellectuelle. » (p. 117)

Anne Degrelle est donc d’abord et avant tout Anne Lemay. En témoigne encore le vif désagrément dont elle nous fait part au moment de son installation dans l’Espagne de son père : « Mais en Espagne, j’étais la fille de Léon et mon nom devait être Degrelle : cela m’a coûté énormément de devoir m’y habituer. » (p. 131).

L’essentiel de la documentation iconographique de cet article provient de la CPDH (Collection Privée de Documentations Historiques) de ©Jacques de Schutter.

À suivre