Léon Degrelle : un talent littéraire des plus précoces

15 juin 1906 – 15 juin 2021

À l’occasion du cent-quinzième anniversaire de la naissance de Léon Degrelle, nous vous avons retrouvé un des tout premiers textes publiés par le jeune et talentueux conteur.

À l’occasion du cent-quinzième anniversaire de la naissance de Léon Degrelle, nous vous avons retrouvé un des tout premiers textes publiés par le jeune et talentueux conteur.

C’était dans le dernier numéro de décembre 1922 de la « revue hebdomadaire illustrée » La Jeunesse. Léon Degrelle avait tout juste seize ans et il publiait, sous le pseudonyme de Noël (Léon à l’envers) L’épopée d’un martinet, un récit autobiographique quelque peu romancé, dans la rubrique « Les beaux contes de tous les pays » (pp. 901-903).

Dès son plus jeune âge, Léon Degrelle témoigna d’exceptionnels talents d’écriture, reconnus d’emblée par son professeur du cycle inférieur des études secondaires à l’Institut Saint-Pierre, Paul Rosman : « Vous serez un grand écrivain ! ». Ce témoignage est d’autant plus intéressant qu’il émane d’un instituteur gaumais n’ayant exercé qu’à titre intérimaire à Bouillon au cours de l’année 1919 (la Gaume, appelée aussi Lorraine belge, est la région wallonne la plus au sud de Belgique ; Florenville, principale cité avec Virton, est à trente kilomètres de Bouillon) : étranger à la petite communauté citadine, il ne pouvait être influencé par aucun a priori local, familial ou social.

Quatre ans plus tard, son professeur de poésie et de rhétorique (ainsi qu’on appelle les deux dernières années des Humanités classiques en Belgique), le père jésuite Paul Colmant, du Collège Notre-Dame de Namur, confirmera l’intuition de l’instituteur de Bouillon : « Depuis que j’enseigne, c’est la plus belle plume que j’ai rencontrée. »

Son premier biographe, Usmard Legros, l’avait d’ailleurs aussi déduit de l’examen de ses premiers résultats d’école primaire : Léon Degrelle « fait son école primaire au collège diocésain de Bouillon que dirigent des prêtres séculiers. Bon élève, moyennement appliqué mais fort intuitif et compréhensif, il fait d’excellentes études et ses premières compositions révèlent déjà le futur styliste puisqu’elles lui valent, d’après les petits bulletins orgueilleusement conservés par ses sœurs, des récompenses flatteuses. » (Un homme… un chef. Léon Degrelle, 1938, p. 33).

C’est à l’Institut Saint-Pierre, situé en face de sa maison sur l’autre rive de la Semois, sous le château de Godefroid de Bouillon (et non à l’Athénée royal qui était pourtant juste à côté du domicile familial), qu’Edouard Degrelle choisit d’envoyer ses fils Léon et Edouard effectuer le cycle inférieur de leurs Humanités.

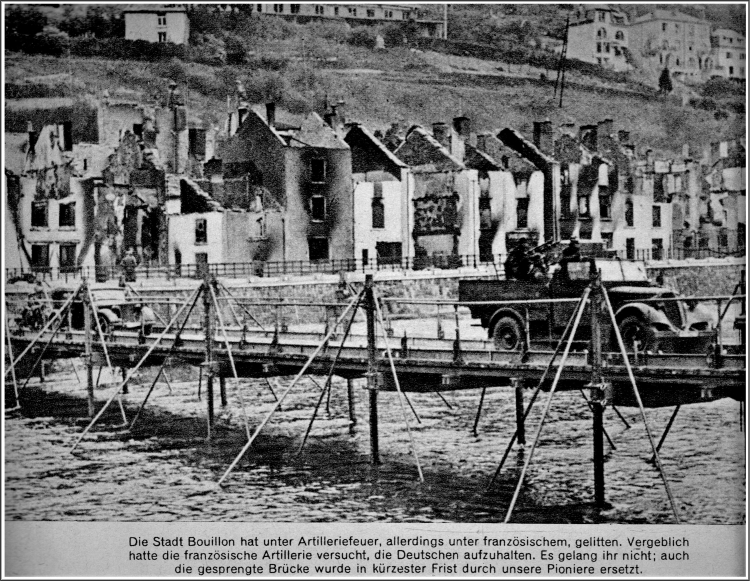

L’Institut disparut dans les bombardements français aux premiers jours de la Seconde Guerre mondiale.

Entrée en Belgique à l’aube du 10 mai, l’armée française occupa Bouillon qu’elle évacua vingt-quatre heures plus tard après avoir fait sauter tous les ponts enjambant la Semois. Pour retarder vainement l’avance allemande autant que pour venger cette fuite peu glorieuse, l’artillerie française bombarda aveuglément la ville au soir du 11 mai : les quartiers du quai du Rempart (où se trouvait l’Institut Saint-Pierre, sur la rive gauche de la Semois) et du quai de la Maladrerie, plus en aval, sur la rive droite, furent anéantis. La rive droite, en amont, où se trouvaient la propriété des Degrelle, l’Athénée et l’ancien couvent des Sépulcrines (transformé en habitations sociales pour les ouvriers de l’importante ferronnerie voisine), demeurera miraculeusement épargnée.

Ci-dessous, une photo du quai de la Maladrerie ravagé par les bombardements français : elle fut publiée dans l’annuaire Die Wehrmacht – Das Buch des Krieges 1939-40, avec la légende : « Si la ville de Bouillon a souffert des tirs d’artillerie, ce fut de la part des Français. C’est en vain que l’artillerie française a tenté d’arrêter les Allemands. Elle a échoué : le pont détruit a été remplacé dans les plus brefs délais par nos pionniers. » (p. 230). Ce pont provisoire, situé quelque peu en aval du Pont de Liège (visible du jardin des Degrelle) a été construit en une demi-journée par les troupes du génie allemand. N’attendant pas sa réalisation, les Panzers et les véhicules blindés de transport de troupes de la 1ère Division du 19e Corps d’Armée traversèrent néanmoins facilement la Semois, peu profonde et multipliant les gués à cette époque de l’année, pour foncer sur Sedan.

Et Léon Degrelle se le rappelle dans ses premières confidences à son amie Louise Narvaez, à qui il confie ses souvenirs en 1945 dans sa prison-hôpital de San Sébastian :

« Dès l’âge de treize ans, il écrivit. Il s’était mis à créer des récits et des contes pour les revues bruxelloises, Le Boy-Scout belge et La Jeunesse. […] Quand on regarde des gamins de treize ans, on doit faire un effort pour imaginer qu’un garçonnet de cet âge-là, en courtes culottes, les cheveux en bataille, perché au haut d’un arbre au-dessus de l’eau de la Semois, pouvait déjà être dévoré à ce point par un incendie intérieur. » (Louise, duchesse de Valence, Degrelle m’a dit, p. 35).

En réalité, ce n’est pas dans Le Boy-Scout belge que le jeune Léon vit ses premiers textes publiés, mais dans le mensuel Le Boy-Scout où il fit paraître dès novembre 1920 (il a quatorze ans), par exemple, ses impressions sur le congrès de la jeunesse catholique luxembourgeoise ou le compte rendu de camps où sa troupe « Charles Théodore » accueille dans les forêts de Bouillon d’autres troupes scoutes, notamment de Bruxelles. Le Boy-Scout belge, quant à lui, est né quelques années plus tard, en 1927, de la fusion, associant leurs noms, des deux organes du scoutisme catholique belge Le Boy-Scout (né en 1919) et Le Scout belge (né en 1925).

La troupe scoute de Léon Degrelle, « Charles Théodore » (dont les quatre-vingt membres sont divisés en trois pelotons, Léon Degrelle appartenant au premier), tirait son nom de l’hommage qu’elle voulait rendre au second fils du roi Albert –le « Roi-Chevalier » de la Grande Guerre–, frère du futur Léopold III, Charles, comte de Flandre. Ce dernier, après la capitulation du Reich en 1945 et l’empêchement du retour de son frère en Belgique, fut nommé régent du Royaume. On l’avait surnommé, par opposition à Léopold III, supposé collaborateur, le « Prince du maquis » ! S’il en est besoin, nous rappellerons que, contrairement à tous les autres pays européens, la Belgique, ni sous la régence de Charles, ni par la suite, n’adopta jamais la moindre loi d’amnistie ou de « réconciliation nationale » (voir ce blog au 27 novembre 2020).

Photo colorisée du Tombeau du Géant situé sur la commune de Botassart, hameau de la ville de Bouillon, dans le Luxembourg belge. La graphie « L’Orient » figurant sur les cartes postales éditées par la maison Nels, de Bruxelles, est née d’une mauvaise compréhension du lieu-dit Lorihan, qui est le nom originel du massif constituant le Tombeau du Géant. Les rives de la Semois fourmillent de localités ou de lieux-dits présentant la désinence –han (probablement le germanique –heim, qui signale un domaine puissant) constituant autant de places fortes, de villages ou de positions stratégiques aisément défendables, établis par les Francs à la fin de l’Empire (IVe siècle). On peut ainsi relever dans la seule région de Bouillon : Poupehan, Frahan, Dohan, Libéhan, Briahan, Mohan, Merleu-Han,…

Notons surtout que la troupe « Charles Théodore » organisa, début août 1922, le « Camp de la Joie » sur le site même du Tombeau du Géant (à Botassart, petit hameau de Bouillon, abritant aujourd’hui une partie des cendres de Léon Degrelle, voir ce blog au 31 mars 2019) auquel participa la troupe scoute de l’Institut Saint-Boniface d’Ixelles, à laquelle appartenait Georges Remi, alias Hergé. Peut-être est-ce là que se produisit la toute première rencontre entre le créateur de Tintin et son modèle (voir Léon Degrelle, Cristeros, Aux origines de Tintin, Introduction, p. 36 ; voir ce blog au 7 février 2019). Par la suite, les deux jeunes gens collaboreront tous deux au Boy Scout, comme aux revues de l’Association Catholique de la Jeunesse Belge, Le Blé qui lève et L’Effort, de même qu’à partir de 1928, au quotidien catholique Le XXe Siècle.

L’Institut Saint-Boniface d’Ixelles s’installe dans ses nouveaux et vastes locaux, en avril 1920. Ils comprennent une vaste chapelle néo-gothique à laquelle est accolée une maisonnette à deux étages qui deviendra le local de la troupe scoute de l’Institut. La décoration en sera bien sûr confiée à Hergé : les fresques et frises qu’il a imaginées (scouts et indiens rampant, chevaliers à cheval joutant à la lance, jeu du tir à la corde, emblèmes scouts à la fleur de lys,…) ont miraculeusement traversé les ans quoique fort endommagées. Cette œuvre –comme le local qui l’abrite et n'a plus servi que de débarras– a sombré dans l’oubli pendant presque un siècle avant de réapparaître en 2007, année du centenaire du scoutisme : à peine le temps de permettre d’y consacrer une monographie (Philippe Goddin & Thierry Scaillet, Hergé et le décor des locaux scouts de l’Institut Saint-Boniface, Cahiers d’histoire belge du scoutisme, 2007, 2e édition 2013) : depuis lors, aucune mesure de conservation de cet exceptionnel témoignage de l’art de Hergé au service du scoutisme naissant en Belgique n’a jamais été prise… Jusqu’à ce que, tout récemment (mai 2021), le secrétaire d’état socialiste flamand en charge du patrimoine de la région bruxelloise annonce le lancement d’une procédure de classement, tout en précisant qu’il ne s’agissait pour le moment que « d’analyser le pour et le contre », vu –supposons-nous !– les amitiés douteuses de Hergé, en particulier celle le liant à Léon Degrelle (voir ce blog, notamment, le 24 octobre 2016 et les huit chapitres de Degrelle-Hergé, même combat, du 21 septembre au 1er décembre 2020).

Ces fresques nous intéressent en ce qu’elles authentifient le passage de la troupe scoute de Hergé à Bouillon et sa participation au Camp de la Joie organisé par la troupe scoute de Léon Degrelle à Botassart, sur le site du Tombeau du Géant, en août 1922 : une vaste carte de Belgique indique par des tentes d’indiens rouges les différents camps de la troupe ; sur le côté droit, une liste en récapitule les endroits par ordre chronologique entre 1919 et 1922 : le camp de Botassart est l’avant-dernier, avant celui des Dolomites. Est-ce alors et au Tombeau du Géant que Hergé et Léon Degrelle firent connaissance ?...

L’épopée d’un martinet.

Jamais je ne l’oublierai, ce fameux martinet...

Son souvenir est trop bien gravé dans ma mémoire et aussi, je crois, dans... !

ᛃᛚᛞᛃ

La guerre touchait à sa fin… Les Boches, dans une déroute sans pareille, regagnaient leurs centres d’outre-Rhin. Aussi était-il temps de s’y prendre pour pouvoir garder quelques souvenirs. C’est ce que, dans notre philosophie, nous nous communiquions, mon frère Edouard et moi…

Les occasions pleuvaient… ; notre chambre se vit bientôt transformée en un véritable arsenal où nous nous chargions pour nous exercer à la prochaine guerre, de tout démantibuler !

Un midi, nous allions nous mettre à table quand voilà tout à coup Edouard qui arrive, fier comme Artaban, brandissant un martinet monumental… croyant, le malheureux gosse, à un engin militaire !

Le Nouveau Petit Larousse illustré (1924) de Léon Degrelle était toujours à portée de main et le mémorialiste ne s’est jamais privé de l’annoter et de l’illustrer (voir ce blog au 13 mai 2018). Ici, alors qu’il fut bien marqué par l’épisode du martinet de son frère Edouard, c’est plutôt l’oiseau qui retient son attention dans son dictionnaire !

Il était à peine entré que ma grande sœur Marie, vrai gendarme en jupons à qui incombait la police de la garnison bondit sur le martinet :

« Ah ! je vous tiens maintenant ! Qu’il y en ait encore un qui bouge ! »

Le coup avait été si brusque, si rapide, que devant cette apparition vengeresse, nous croyant arrivés au jugement dernier, atterrés et anéantis par le malheur, nous ne pûmes que baisser la tête dans un désespoir navrant…

Le dîner fut épouvantablement lugubre…

Nous n’osions lever le nez, en proie à de noirs pressentiments !

ᛃᛚᛞᛃ

Les voies de fait allaient bientôt suivre !...

Deux jours après… au cours d’un combat mémorable où les deux frères, avec l’énergique intention de se démantibuler mutuellement le tempérament, se roulaient sur le plancher rivalisant de force, d’adresse et de courage ! La musique adoucit les mœurs, dit-on… Ici, je crois bien que c’était le contraire car les notes éclatantes que nous lancions ne faisaient que nous exciter davantage !

« Le lutte était ardente et noire »… Quand soudain, armée du martinet, Marie apparaît dans l’embrasure de la porte ! Pif ! Paf ! Pouf ! et avant d’avoir pu nous esquiver, nous recevions tous deux une correction de main de maître !

« La lutte était ardente et noire » : célèbre vers du poème L’expiation de Victor Hugo : le combat épique entre les deux frères atteint, pour Léon, les sommets hugoliens des Châtiments qui vont bientôt s’abattre sur lui !...

Image du Panorama, dans la rotonde jouxtant la butte du Lion de Waterloo : cette peinture monumentale (110 mètres de long sur 12 mètres de haut), réalisée sous la direction du peintre français Louis Dumoulin (1860-1924), exalte la charge héroïque de la cavalerie du maréchal Ney contre les troupes anglaises. A noter que cet endroit censé commémorer la victoire des alliés anglo-néerlando-allemands sur Napoléon –le lion qui domine la butte est le Leo Belgicus symbolisant le Royaume uni des Pays-Bas (voir ce blog au 17 octobre 2018)– est devenu, pour tous les touristes, un mémorial napoléonien…

Un commun malheur nous avait réconciliés !

« Tu peux toujours te vanter, sais-tu toi, d’avoir apporté ce martinet, dis-je à Edouard en me frottant les côtes ! En tout cas, j’en ai assez. Il faut en finir. Tu y es ?

– Oui.

– Et bien, il nous faut prendre le martinet !

– Je veux bien, reprit Edouard, qu’enflammait le désir de la vengeance. »

Nous nous concertâmes. On s’emparerait du maudit “knout” et on le jetterait à la rivière, tout comme un chat crevé, pas plus d’honneur que cela !

Nous eûmes bientôt repéré l’endroit où il était caché…

Le lendemain, dimanche, Edouard –oh, le fripon !– se glisse à la cuisine, attrape mon martinet et s’en va le cacher sous le lit de maman…

« Allez ! Il faut se dépêcher ! Va vite le chercher ! » Nous voilà bientôt au jardin…

Edouard sort de son pantalon le fameux martinet !

« C’est moi qui le jette, me dit-il.

– Oh, j’aime autant, toutefois que je n’en attrape sur la caisse ! »

Au bord de la rivière… Edouard qui commence à devenir blanc : « Bah ! j’aime mieux que tu le lances !...

– Eh bien, donne, froussard !... » Et, héroïquement, j’envoie le martinet à la Semois.

Les eaux étaient fortes. Bientôt, il coula et disparut… Tout était consommé… Déjà en nous montait le pressentiment d’un orage futur…

ᛃᛚᛞᛃ

A la grand’messe, ma petite sœur fut, on ne peut plus méchante. Il n’en fallait pas plus pour s’attirer les foudres de notre pandore ! Rentrée à la maison, Marie court à la cuisine. « Pas de martinet ! »

L’église des Saints Pierre et Paul, de style néo-classique, est l’œuvre de l’architecte Joseph Dumont (1811-1859) qui est également à l’origine de l’église néo-gothique Saint-Boniface, d’Ixelles, à quelques rues de l’Institut Saint-Boniface où le jeune Georges Remi –le futur Hergé–, fut élève et membre de la troupe scoute. L’église de Bouillon fut inaugurée le 11 avril 1851. Léon Degrelle y fut baptisé le 20 juin 1906 par son oncle et parrain, l’abbé Joseph Boever (1874-1950), le frère de sa Maman (ce blog au 15 juin 2016).

Sur cette rare carte postale, on aperçoit encore les statues de saints dressées aux angles des frontons : au nombre d’une dizaine, elles furent enlevées vers 1925, face au danger que représentait leur rapide dégradation.

Au bruit de l’émeute, je me précipite dans l’escalier, juste à temps pour entendre Edouard piailler. « C’est pas moi, c’est pas moi, c’est “le” Léon ! »

J’étais cuit… Toute la famille grimpait maintenant l’escalier… J’allais être massacré !

Vite, je suis dans ma chambre… Allez ! je me verrouille et puis houp ! la table, l’armoire, le lit, le lavabo, tout derrière la porte… Il était temps, ma grande sœur bondit sur la porte… fermée !

« Ouvre !

– Non !

– Ouvre ou j’enfonce la porte !

– J’aime autant : alors, je saute par la fenêtre ! »

Et boum… boum… Je résistais héroïquement quand voilà le verrou qui saute… Je pousse la table… Avec l’énergie du désespoir, je résiste… L’armoire tombe… Hélas… je faiblis… et dans un effort final, le pandore entr’ouvre la porte… J’étais perdu !

Alors, j’escalade chaise, lit, table de nuit et je saute juste à côté de Marie pour attraper une « ratournée » oh laquelle ! Je m’échappe, je dégringole dans les escaliers ! Papa m’attrape et pif et paf… Aïe, aïe, aïe… Sapristi, ce que j’ai crié !!!

Heureusement que j’étais dur… De guerre lasse, on abandonna ma dépouille pantelante (quand les autres regardaient) ! Ce qui ne m’empêcha pas, en allant me débarbouiller à la cuisine de chiper encore une belle pomme que je croquai avec la satisfaction du devoir héroïquement accompli !

ᛃᛚᛞᛃ

Cette épopée eut tout de même un résultat heureux : jamais plus, on ne revit un martinet à la maison.

Noël

Une version moins romancée…

Dès la création de la troupe de l’Institut Saint-Pierre en 1919, Léon Degrelle se voudra scout. Il a tout juste treize ans.

L’histoire du martinet a suffisamment marqué l’imaginaire de Léon Degrelle pour qu’il la raconte à nouveau dans un ouvrage qui n’était pas destiné à la publication, car il s’agissait d’un long mémoire destiné à se présenter à ses cinq enfants dont il était séparé depuis 1945 : l’aînée, Chantal, avait juste onze ans et le benjamin, Léon-Marie, six. C’est dire qu’ils le connaissaient à peine et que leurs souvenirs devaient aller en s'estompant (voir ce blog au 15 décembre 2020 pour des exemples de correspondance adressée à Anne et Chantal en 1944 et confisquée par la « justice »). Au début des années soixante, Léon Degrelle veut donner à ses enfants, désormais de jeunes adultes, sa version de l’histoire de sa vie, de ses engagements, de son idéal. Retrouvées dans ses papiers après sa disparition, ces pages ont été publiées, sans nom d’éditeur, ni précisions de date ou de lieu, sous le titre Mon Combat, illustré par des aquarelles du Légionnaire René Henrotay.

Mais venons-en à l’histoire du martinet. Dans son conte, le jeune Léon précise que cet objet mystérieux était issu de leur chasse commune aux souvenirs militaires de la Grande Guerre qui venait de s’achever. Il le confirme dans son récit autobiographique : « On maraude dans les bois, à la recherche de cartouches, de grenades, d’armes, d’explosifs perdus ou oubliés. Puis, quand l’école ouvrira, le grand plaisir sera de mettre quelques grains de poudre sur le couvercle du poêle. Ce n’est pas tout à fait un feu d’artifice, mais l’effet est irrésistible. » (p. 57)

Ce qu’il ne raconte pas, c’est que c’est son petit frère Edouard qui est sans doute le plus débrouillard dans cette collectionnite : s’il a découvert le fameux martinet, il a aussi découvert, avec un autre compagnon de jeux, la veille de Noël 1918, un engin explosif abandonné par les Allemand aux effets bien plus terribles. D’après Jean-Marie Frérotte (Léon Degrelle, le dernier fasciste, 1987), il s’agirait d’un détonateur de grenade : « il en traîne partout » (p. 24) ! Mais Léon choisit de ne pas rappeler cette tragédie. Car l’engin explosa en mutilant la main droite de son jeune frère –petite chance dans son malheur– gaucher, qui perd son pouce et les premières phalanges de trois doigts. Emmené d’urgence à l’hôpital militaire de Sedan, il sera opéré par deux chirurgiens qui parviendront à lui éviter l’amputation de la main. Le 2 décembre 1920, le tribunal des dommages de guerre de Neufchâteau lui reconnaîtra une invalidité permanente de 34 %.

Le petit Edouard, neuf ans, peu après l’accident de la Noël 1918 : sa Maman protège sa main meurtrie.

Un gamin de l’époque, François Twisselmann, a raconté ce souvenir dans ses mémoires publiés en 1992 (Ma petite jeunesse à Bouillon), tout en se trompant de main. Remarquons aussi la coutume locale d'accompagner le nom des personnes de l'article défini: le petit Edouard, comme nous venons de le voir, raccuse son frère en le désignant: « c’est “le” Léon ! » (voir aussi ce blog au 25 décembre 2016).

« À 11 heures, à la sortie de l’Institut, deux gamins ont eu un accident en essayant de dégoupiller une grenade. La grenade était cachée dans la jonchaie au bord de la rivière, juste devant l’Institut. Monsieur Genglère [instituteur en chef de l’Institut Saint-Pierre] ne sait pas si c’est l’Edouard Degrelle, un des deux valets du brasseur de la rue du Collège, qui a trouvé la grenade, ou bien si c’est l’Alphonse Louis, le valet du menuisier qui travaille chez Genotte à côté de l’Institut. L’Alphonse demeure dans la deuxième maison en dessous de notre école, après celle de la Pauline Collignon-Florin. C’est l’Edouard Degrelle qui a voulu dégoupiller l’engin qui a éclaté en lui enlevant le pouce et la moitié de l’index gauches ; un éclat de la grenade, et cela c’est encore pire, s’est logé dans l’œil gauche de l’Alphonse Louis.

Au bruit de l’explosion, l’Eugène Genotte et son ouvrier, le père de l’Alphonse, sont sortis sur le rempart pour voir ce qui s’y passait. Le père de l’Alphonse a couru près de son garçon qui criait et ne voyait plus clair. Le Jules Dachy, le brasseur de la rue du Moulin, et ses ouvriers sont accourus aussi. Et Monsieur Genglère est arrivé au même instant. Mais que faire ? L’Albert Genotte a couru prévenir le docteur Louis Corbiau. Encore bien bon que le docteur n’était pas parti dans les villages. Il est venu en auto tout de suite. Il a fait un pansement à l’Edouard Degrelle pour arrêter le sang. Il a regardé l’œil de l’Alphonse. Il a fait monter les deux gamins dans son auto pour les mener à l’hôpital militaire que l’armée française a installé à Sedan.

Monsieur Chevy [Lucien Chevy, instituteur en chef de l’école communale des garçons] nous a fait promettre de ne pas toucher aux engins de guerre. Ce n’est pas la première fois qu’il nous le dit. Monsieur Genglère l’avait aussi fait promettre à ses gamins. Cela n’a servi à rien. À cette heure, on n’a plus qu’à se fier aux chirurgiens de Sedan qui ont dû soigner bien des blessés de guerre. […]

À l’école, Monsieur Chevy nous dit qu’il avait passé la soirée avec le père, la mère et la sœur de l’Alphonse Louis. Le docteur Louis Corbiau l’avait ramené de Sedan avec l’Edouard Degrelle. Il allait être 11 heures. Le pouce et l’index de l’Edouard ont été recousus. Le docteur Corbiau avait dit aux parents de l’Alphonse qu’il perdrait une partie de la vue de l’œil gauche. L’œil droit n’a rien eu. Pour le moment, l’Alphonse doit rentrer à la maison. On lui a donné des lunettes avec un verre gauche tout brouillé. Dans une bonne dizaine de jours, il pourra rentrer à l’Institut Saint-Pierre. » (pp.127-130)

Mais voici le récit du martinet, en version « historique »…

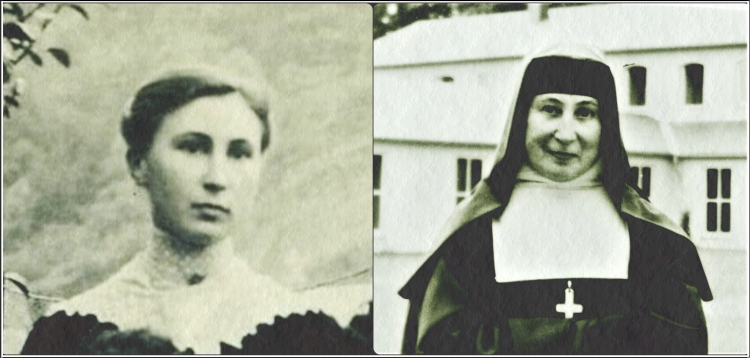

« La grande sœur Marie, la marraine de Léon, est beaucoup plus sévère que Maman. Elle a vingt ans, elle est belle et douce, elle rêve de perfection, de don complet. Elle entrera au Monastère des Abys, chez les Religieuses Visitandines. En attendant, elle a pris dans ses mains fermes la direction du bataillon des petits, qu’elle appelle parfois en riant les “insoumis”. Au reste, on se demande ce qu’aurait donné la nature ardente de son filleul s’il n’avait été maintenu, enfant, dans les brancards d’une piété solide, d’une discipline de vie exacte.

Probablement une des dernières photos de la famille Degrelle au grand complet dans son jardin en bord de Semois, avant le départ de l’aînée, Marie, le 31 mai 1921, pour le couvent des Sœurs de la Visitation au Monastère des Abys (près de Paliseul, à une quinzaine de kilomètres de Bouillon). On reconnaît, de gauche à droite, autour de la Maman et du Papa assis, Léon (15 juin 1906), Marie (30 juillet 1896), Suzanne (7 octobre 1911) et, devant elle, Edouard (30 avril 1909), Madeleine (29 juin 1904, voir ce blog au 20 mars 2020), Jeanne (14 juillet 1902) et Louise-Marie (20 juillet 1907).

Edouard, qui était beaucoup plus calme, rentra un jour à la maison, triomphant : il avait trouvé sur la route, perdu par un cavalier, sans doute, un magnifique martinet, qu’il faisait claquer joyeusement.

“– Bravo ! s’écria Marie en l’annexant, voilà justement ce qu’il me faut ! Et maintenant, marchez droit !”… Le triomphe du pauvre Edouard avait été de courte durée, car ses frère et sœurs ne lui ménagèrent pas les compliments de sa trouvaille… Et désormais, si on n’obéissait pas à une injonction, bzzz… les lanières du martinet cinglaient les mollets nus. C’était fort désagréable. Et Léon trouvait que c’était très humiliant. Aussi résolut-il de se libérer du martinet. Il dit aux “petits” : “Dimanche, soyons tous prêts bien à l’heure pour la grand-messe. Vous partirez tous. Je reviendrai chercher un mouchoir. Et j’irai prendre le martinet dans la chambre de Marie et le jetterai dans la Semois !”

Ainsi dit fut fait. Les enfants, triomphants, revinrent de l’église comme un troupeau de chevaux échappés, en révolte ouvertes contre tous les ordres donnés par Marie. Celle-ci voulut aller prendre son acolyte en cuir. Disparu !

“– Qui l’a pris ?”

“– Moi”, dit Léon qui a toujours eu le courage des responsabilités. Puis lestement, il alla se barricader dans sa chambre. Finalement, il dut bien en sortir et reçut une paire de claques de sa sœur, ce qui le mortifia profondément. Il alla digérer sa rancune dans son arbre, au fond du jardin. Il allait souvent se réfugier là, soit pour lire et étudier quand les petits menaient trop grand tapage, soit pour avaler un affront. » (pp.63-64)

« La grande sœur Marie, la marraine de Léon, […] est belle et douce, elle rêve de perfection, de don complet. Elle entrera au Monastère des Abys, chez les Religieuses Visitandines. »

Marie prononcera ses vœux définitifs le 28 décembre 1925 et prendra le nom de Sœur Anne-Marie. Dans une lettre de 1975, Léon Degrelle rappela à sa sœur et marraine avec qui il garda toujours le contact –comme avec toutes ses sœurs– cet événement si absolu et bouleversant.

« Tu partais… Ce que nous avons pleuré ! Huit jours entiers à pleurer ! Les huit derniers jours où tu vivais près de nous… J’ai pleuré alors pour toute ma vie. Et toi, tu restais calme. Je te vois encore comme si c’était maintenant, là, devant moi, t’agenouillant pendant quelques minutes devant le grand Sacré-Cœur de la salle à manger, puis te relevant, simple, souriante, allant toute droite vers la petite voiture et le cheval qui allaient t’emmener pour toujours.

Tu coupais tout ! Tu te séparais de tout ! Tout notre monde s’écroulait, mourait pour toi… Et fraîche et belle, sans une larme, tu sacrifiais, impassible, cet univers humain pour ton véritable univers.

Alors, quoi ? Comment aurais-tu voulu que nos âmes ne fussent pas, elles aussi, prises à la gorge par ce drame mystique ! Nous avions vu où était le vrai, le grand. »

Commentaires

J'avais 15 ou 16 ans lorsque j'ai lu Degrelle pour la première fois : La campagne de Russie d'abord (ouvrage qui m'a tellement marqué que je l'ai fait relier avec soin), les Âmes qui brûlent ensuite. Depuis lors, j'ai littéralement dévoré la majorité de ses livres... Quelle plume ! Quelle verve ! La lecture de ses articles parus au XXe Siècle et au Pays Réel est particulièrement intéressante et permet de mieux saisir l'évolution idéologique du personnage.

Encore une fois, merci pour cet article fort intéressant !