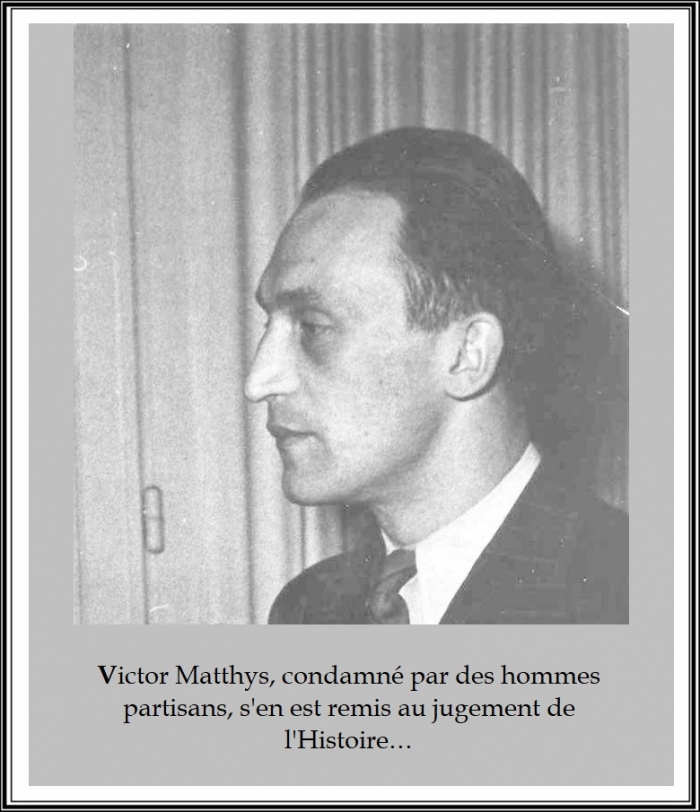

Le vrai camp des massacrés : Victor Matthys face au terrorisme de la Résistance

Mise au point devant le Conseil de Guerre de Charleroi, le 4 juillet 1946

Il est aujourd’hui admis, comme un dogme dont on se garde bien de vérifier la pertinence, que les Rexistes du temps de guerre ne rassemblèrent qu’une infâme bande de tueurs assoiffés du sang des nobles et courageux résistants.

C’en est au point que des auteurs appartenant à ce qu’il est convenu d’appeler notre « famille de pensée » reprennent sans davantage y réfléchir cet odieux poncif. Ainsi de Paul-André Delorme publiant dans un Rivarol qui n’en peut mais une phrase telle que « à partir de 1942, […] Victor Matthys […] lance le mouvement [Rex] dans des opérations contre les Juifs et les résistants ». Nous avons montré (ce blog au 29 mai 2018) ce qu’il fallait penser de pareille affirmation gratuite constituant une flétrissure injuste sinon méchante de la mémoire du Chef a.i. de Rex qui sut se montrer digne des héros du Front de l’Est et de leur Commandeur Léon Degrelle (la parfaite concordance de vue entre les deux hommes se déduit de ce discours scrupuleusement honnête) en organisant, dans une perspective de réconciliation nationale, l’action politique et sociale des Rexistes.

Pour mieux en juger, il nous a semblé nécessaire de publier le texte de la dernière prise de parole publique de Victor Matthys : ce n’est pas une plaidoirie car il se sait condamné d’avance, mais une mise au point dont la sincérité se mesure à la proximité de l’échéance inéluctable qui l’attend. Jugé pour la « tuerie de Courcelles » consécutive au massacre de la famille d’Oswald Englebin, bourgmestre rexiste du Grand-Charleroi, Victor Matthys tient à rappeler le contexte de guerre civile créé par la résistance communiste tuant indistinctement et impunément hommes, femmes et enfants liés de près ou de loin au mouvement d’Ordre Nouveau. Ces crimes répugnants endeuillant tant de familles parfaitement innocentes devinrent à ce point insupportables qu’il n’était humainement plus possible de ne pas réagir. Et ce, alors même que les plus hautes autorités judiciaires reconnaissaient la fatalité d’une réaction de la part du camp des victimes.

Pour mieux en juger, il nous a semblé nécessaire de publier le texte de la dernière prise de parole publique de Victor Matthys : ce n’est pas une plaidoirie car il se sait condamné d’avance, mais une mise au point dont la sincérité se mesure à la proximité de l’échéance inéluctable qui l’attend. Jugé pour la « tuerie de Courcelles » consécutive au massacre de la famille d’Oswald Englebin, bourgmestre rexiste du Grand-Charleroi, Victor Matthys tient à rappeler le contexte de guerre civile créé par la résistance communiste tuant indistinctement et impunément hommes, femmes et enfants liés de près ou de loin au mouvement d’Ordre Nouveau. Ces crimes répugnants endeuillant tant de familles parfaitement innocentes devinrent à ce point insupportables qu’il n’était humainement plus possible de ne pas réagir. Et ce, alors même que les plus hautes autorités judiciaires reconnaissaient la fatalité d’une réaction de la part du camp des victimes.

Mais ce n’est plus tant devant le Conseil de Guerre de Charleroi que Victor Matthys s’est alors exprimé, mais face à l’Histoire, endossant résolument toutes ses responsabilités de chef, rappelant l’idéal du Mouvement et en appelant au jugement de la postérité, qu’il espère moins partisane, mais que nous savons toujours prisonnière d’une « histoire » bien cadenassée...

Avant toute autre chose, je désire dire au Conseil de Guerre –et je dois à mes camarades de dire– combien amèrement je regrette d’avoir été à l’origine du drame affreux qui a été évoqué ici et dont ces débats, si souvent bouleversants, m’ont permis de mesurer l’ampleur et l’horreur. Mes regrets sons complets et sans arrière-pensées ni réticences, ils ne sont pas influencés par les conséquences que mes actes auront pour moi mais par celles qu’ils ont eues et qu’ils auront encore pour d’autres.

Du point de vue humain, je regrette d’avoir voulu et ordonné ces exécutions sommaires. Je le regrette à cause des victimes qui sont tombées à Courcelles et à cause de ceux qui les pleurent ; je regrette d’avoir ajouté ces souffrances à la somme des souffrances de cette guerre inutile.

Je le regrette aussi pour ceux qui sont ici avec moi et à cause de moi. Je déplore que je ne puisse être seul à supporter les conséquences des ordres que j’ai donnés.

1er avril 1944 : avant Bruxelles, c’est à Charleroi qu’eut lieu la première célébration belge de la percée de Tcherkassy. On voit ici Léon Degrelle se rendre à pied vers la Grand-Place pour la prise d’armes solennelle où il décorera ses Légionnaires. Derrière lui, Victor Matthys et à sa gauche le bourgmestre Oswald Englebin suivi d’une foule féminine enthousiaste. Quatre mois plus tard, le bourgmestre paiera de sa vie ce jour d’apothéose, suscitant malheureusement des représailles inutiles (les vrais assassins ne furent jamais identifiés). Désormais, dans le Hainaut, les résistants tout-puissants auront beau jeu d’associer le nom de Rex à « tueurs »…

Enfin, je regrette Courcelles comme la faute politique qui a permis qu’on nous présente actuellement comme un mouvement de tueurs alors qu’autrement, il aurait fallu admette que nous étions un mouvement de tués, et que si les idées que nous défendions étaient fausses ou nuisibles, nous savions du moins mourir ou risquer la mort pour elles.

C’est dans cet esprit, Messieurs, que j’ai demandé à intervenir personnellement aujourd’hui pour essayer d’expliquer comment et pourquoi une telle tragédie a été rendue possible. Et aussi parce que je crois que ces explications, aussi délicates à donner qu’elles soient en un tel moment et par moi, sont tout de même une partie, –et une partie aussi importante que d’autres–, de cette vérité que vous cherchez à faire toute.

Les hommes que vous avez ici devant vous ne sont pas et n’étaient pas différents des autres hommes. Avant ces événements, leur comportement, n’était pas différent de celui des autres ; leurs instincts n’étaient ni plus mauvais ni plus cruels que ceux des autres. Et sans doute ne les aurait-on jamais vus ne fût-ce que devant un tribunal de simple police si la guerre n’était venue. Et cependant, à des titres divers, nous étions à Courcelles.

Ce n’est cependant pas une crise collective de folie sanguinaire qui nous y a conduits. Ce fut une longue série d’événements et de drames.

Le meurtre politique était aussi étranger à notre mentalité qu’à celle de quiconque dans la Belgique d’avant-guerre. Ce ne fut pas au début de l’Occupation, car jusqu’à fin 1941, la fraction résistante de la population n’éprouva pas le besoin d’avoir recours à la violence contre la fraction collaborationniste.

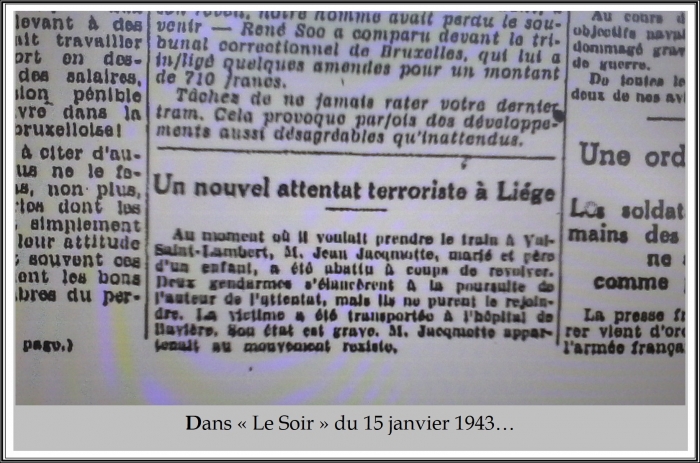

Il fallut attendre la guerre contre la Russie soviétique pour assister, en septembre 1941, aux premiers assassinats de Rexistes à Tournai et Bruxelles.

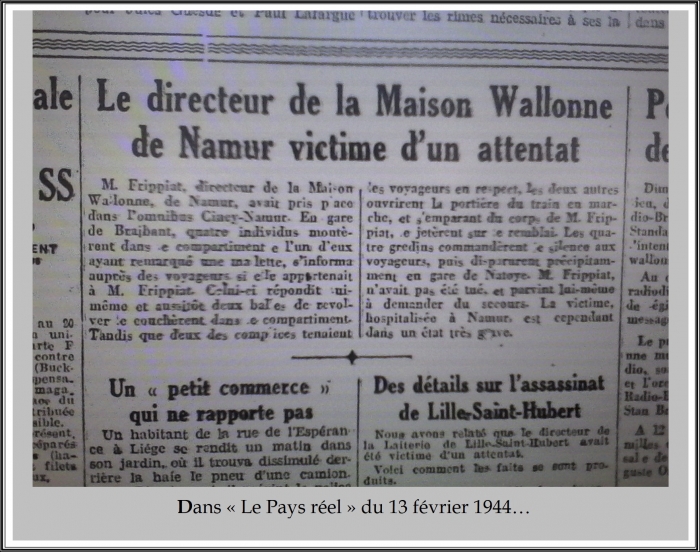

Ces événements nous surprennent, comme ils surprennent les Secrétaires généraux, comme ils surprennent la Justice, comme ils surprennent l’opinion publique, tant ils sont étrangers à la mentalité du pays, opposés à nos habitudes. A Bruxelles, c’est au local du mouvement que l’attentat a été commis au moyen d’une bombe à retardement.

En l’absence du bourgmestre, le premier échevin de la Ville fait une visite sur les lieux. Le Procureur du Roi fait une descente en personne. La Police judiciaire publie une affiche annonçant que 10.000 francs ont été mis à sa disposition pour récompenser celui qui lui permettrait de découvrir les coupables. Et la Police judiciaire nous donne l’assurance que, de son côté, rien ne serait négligé. Au nom du Collège des Secrétaires Généraux de l’Intérieur et de la Justice, parmi lesquels il y a évidemment Romsée, mais aussi Schuind, un magistrat public, un appel est lancé pour mettre le pays en garde contre des provocations et des excès qui risquent de l’entraîner vers de plus grands malheurs.

En ce qui nous concerne, nous ne pensons pas un seul instant à douter de l’appareil judiciaire et encore moins à nous substituer à lui. Pas plus que nous ne songeons à nous adresser à une instance étrangère quelconque, tant il nous semble naturel que ces incidents soient réglés en dehors d’une intervention étrangère.

La seule démarche que nous ferons, lorsque l’un ou l’autre attentat sera encore commis, sera faite auprès du Secrétaire Général Schuind qui nous reçoit au Ministère de la Justice, José Streel et moi-même. L’entretien se prolongea pendant plus de deux heures.

Le Secrétaire Général nous affirme que la Justice ne songe pas à fermer les yeux, qu’elle a la volonté de trouver les auteurs d’attentats politiques comme de tout autre délit. Il nous donne connaissance des instructions données à cet effet aux procureurs généraux. Il nous demande aussi d’éviter des réactions violentes de la part de nos affiliés et de ne pas nous laisser entraîner, nous aussi, à des méthodes de guerre civile.

Cet entretien et ces promesses répondaient à ce que nous espérions et souhaitions. Les instructions données aux procureurs généraux étaient fermes et ne prêtaient à aucune équivoque.

Malheureusement, dès le courant de 1942, l’impunité devient, pour les meurtres politiques, un fait absolument indéniable. Sans doute, ces meurtres restent encore des faits isolés, mais il s’en commet tout de même plusieurs par mois dans les provinces wallonnes et à Bruxelles. Il est évident que les instructions données par le Secrétaire Général du Ministère de la Justice sont sans aucun effet pratique. Les attentats ont été maintenant assez nombreux, hélas ! pour qu’on ne puisse plus admettre l’excuse de la difficulté. Il était parfaitement compréhensible qu’on ne puisse pas découvrir tous les meurtriers, mais, dans un nombre aussi considérable déjà d’instructions, qu’absolument rien n’ait pu être découvert, cela apparaît à tout le monde comme invraisemblable. Nous savons cependant, par des renseignements nombreux, qu’un grand nombre de magistrats, à commencer par Monsieur Schuind lui-même, regrettent cet état de choses, notamment parce qu’ils redoutent de voir s’étendre et se généraliser un climat et des méthodes qui conduisent à la guerre civile.

A ce moment, il n’était pas question que la Justice belge livre aux Allemands les délinquants arrêtés par ses auxiliaires. Les autorités allemandes s’étaient engagées à ne pas avoir recours à ces méthodes et avaient jusqu’alors respecté leurs engagements. Certains cependant invoquaient cette éventualité, ce qui mènera l’occupant à réitérer ses engagements.

L’explication que l’on donnait, en 1942, de la carence des autorités chargées du maintien de l’ordre, et qui était généralement admise dans les milieux les plus différents, était tout autre. Les auxiliaires de la Justice, disait-on, et le public qui en était l’auxiliaire principal et indispensable, craignaient trop, s’ils agissaient ou s’ils parlaient, d’être victimes d’un mauvais coup, sinon d’un meurtre. Les premiers laissaient aller les choses, le second fermait les yeux et la bouche. Lorsqu’un policier ou un commandant de gendarmerie faisait du zèle –car cela arrivait tout de même– on lui faisait comprendre qu’il était trop audacieux.

C’est à cette époque, en 1942, que se trouve la genèse de tous les drames qui allaient suivre. Jusqu’à ce moment, tout était resté possible. On pouvait réduire pacifiquement et sans verser le sang et sans donner aux autorités occupantes la possibilité d’en verser, sans exposer la population à de pénibles rigueurs policières, le terrorisme politique naissant. La population l’eût vu disparaître avec faveur. L’évolution des événements militaires n’eût pas plus été influencée par la suppression de l’activité terroriste qu’elle ne le fut réellement par l’existence de cette activité qui n’a pas hâté d’un seul jour la défaite de l’Allemagne.

Pour nous, dès 1942, la situation était devenue complètement claire : les organes sociaux créés pour protéger tous les citoyens d’un pays n’existent plus pour ceux qui ont, sur l’issue d’une guerre en cours, sur la forme à donner au pouvoir politique, sur l’organisation sociale et aussi sur les méthodes à suivre pour assurer l’avenir et la liberté future de leur pays provisoirement occupé, comme sur l’opportunité d’une guerre faite à un Etat considéré jusqu’à ce moment comme un danger pour le monde entier, une opinion différente de celle de la majorité de leurs compatriotes.

Lorsque, de but en blanc, toute une catégorie d’hommes se trouve privée des protections sociales habituelles, devient un gibier libre, est menacée dans sa vie même, n’est-il pas naturel que se pose à ces hommes la question : « Comment nous défendre ? ». La carence des autorités légales nous ramenait à une sorte d’état primitif, sans aucun précédent, semble-t-il, auquel se référer. Le problème, ce n’était pas de punir ou de venger, le problème était de vivre, c’est-à-dire d’éviter que ces meurtres ne se poursuivent contre nous. Et cela, nous pensions que le droit naturel nous y autorisait dès le moment où le droit écrit nous laissait livrés à nous-mêmes. Et pour nous défendre, nous n’avions pas trente-six moyens à notre disposition : la stratégie révolutionnaire (et nous étions en période révolutionnaire) n’en connaît qu’un : répondre à la terreur par la terreur, faire cesser le mal par le mal, puisqu’il n’y avait pas moyen de faire autrement. Dès ce moment, cela nous apparaissait comme de la légitime défense parce que rien ne pouvait tout de même nous obliger à nous laisser tuer sans plus.

Il y avait un moyen, dira-t-on, c’est-à-dire renoncer à poursuivre plus avant une action qui suscitait de telles réactions. Je réponds que c’était impossible.

Il y avait un moyen, dira-t-on, c’est-à-dire renoncer à poursuivre plus avant une action qui suscitait de telles réactions. Je réponds que c’était impossible.

Lorsque des dizaines de milliers d’homme possèdent depuis des années des convictions politiques, ils ne vont pas abandonner ces convictions au moment même où celles-ci semblent devoir triompher dans l’Europe entière et dans leur pays par voie de conséquence, et cela uniquement parce qu’on prétend les y contraindre par la peur, par le sang.

De même, lorsque des dizaines de milliers d’hommes croient, à tort ou à raison, que l’avenir et la liberté de leur pays seront mieux garantis par une politique de collaboration avec une puissance occupante dans laquelle ils voient le vainqueur certain, évident, de demain, ils ne vont pas renoncer, même sous la menace, à cette politique au moment où le vainqueur supposé connaît de nouveaux succès militaires et au moment où, par le fait soviétique, la guerre revêt à leurs yeux l’aspect d’une Croisade.

Seule, une autorité indiscutée et indiscutable aurait pu obtenir un tel renoncement. Mais cette autorité ne se manifeste pas, ou elle n’existe pas. Le Roi, chef de l’Etat mais prisonnier militaire, garde un silence que chacun interprète à sa façon. La moindre conclusion que l’on en tire, après les entretiens de Berchtesgaden, est qu’il se réserve d’approuver le vainqueur. Cette conviction est encore renforcée par l’attitude de l’entourage royal dont certains membres ont une conduite rigidement antiallemande mais dont d’autres ont une attitude différente, reçoivent Léon Degrelle, restent liés avec Pierre Daye. On y voit au moins une preuve que les deux attitudes sont acceptées à Laeken.

Quant au gouvernement de Londres, on sait trop dans les milieux collaborationnistes qu’il n’est devenu « de Londres » que parce que les Allemands ont refusé qu’il soit « de Bruxelles », parce que Hitler avait répondu par un ordre de bannissement à la requête présentée pour eux et pour leurs collègues par MM. Pierlot et Spaak, et annoncée à la radio française par M. Pierlot. Dans ces conditions, nous disions, nous, que le gouvernement de Londres veut interdire à d’autres une collaboration qu’il aurait pratiquée lui-même s’il en avait eu la possibilité. Lorsqu’ils ajoutent à cela le discrédit né à Limoges, les milieux collaborationnistes, qui sont aussi d’anciens adversaires politiques de l’équipe de Londres, ne peuvent naturellement pas être fort sensibles aux avis de ce gouvernement.

Il reste les Secrétaires Généraux, autorité administrative reconnue par tous, mais qui n’a nullement l’ambition de donner au pays une ligne de conduite politique, et qui en est bien incapable, divisée elle-même sur ce sujet. L’autorité qui aurait pu obtenir des collaborationnistes qu’ils renoncent à leur action était ou inexistante ou, ce qui est pire, silencieuse…

Ainsi, au dilemme « renoncer ou se défendre », il n’y avait qu’une réponse humainement possible et c’était « se défendre ». C’est la question que l’on se pose partout lorsque je circule dans le pays, c’est la question que me posent les permissionnaires qui rentrent du front : « Quand faisons-nous la même chose ? »

J’étais persuadé que nous avions le droit de « faire la même chose ». Le Mouvement tout entier partageait cette conviction qui, chez un grand nombre, était déjà une exigence. Il ne manquait pas de « juristes » pour établir que, dans cette anarchie, la légalité était dépassée. Cette mentalité n’était nullement propre aux milieux strictement rexistes. Dans le monde de la Presse et de l’Administration, les éléments plus modérés à d’autres points de vue n’étaient pas d’un avis autres que les Rexistes, en ce qui concerne le droit que nous avions de nous défendre et les moyens que nous avions à notre disposition. Aujourd’hui, après coup, ils feraient sans doute preuve de plus de circonspection, c’est humain ; mais j’affirme que pendant l’Occupation, il y avait sur ce sujet, une unanimité à peu près absolue. Mais tout cela était cérébral. Pour celui qui avait la responsabilité et la possibilité de passer de la conception à l’action, les choses se présentaient tout autrement.

Il y avait tout d’abord l’immense répugnance qu’éprouve un homme à faire verser le sang ; physiquement et sentimentalement, cela m’était impossible en dépit de la conviction que j’avais de la légitimité morale et peut-être de l’absolue nécessité d’une pareille entreprise.

Il y avait ensuite le point de vue politique. Nous étions un groupe minoritaire. Dans l’hypothèse d’une victoire, et c’était la seule hypothèse que nous envisagions, c’est une politique de ralliement, donc de conciliation et de modération qui se serait imposée à nous. Et pour qu’une telle politique fût possible dans l’avenir, il fallait, à mon avis, de notre part tout au moins, éviter l’irréparable. Aussi longtemps que les morts se trouvaient de notre côté seulement, nous gardions toutes nos chances pour une réconciliation future.

C’est dans le même esprit que je donnai systématiquement mon appui, chaque fois qu’on me sollicitait, aux recours en grâce adressés au général von Falkenhausen en faveur des condamnés à mort, généralement des compatriotes qui avaient hébergé des aviateurs alliés.

Mais il y avait tout de même chez nous plusieurs morts chaque mois. Il fallait faire quelque chose. Il fallait aussi satisfaire dans la mesure du possible l’opinion d’Ordre Nouveau et éviter des actions anarchistes. Dans un discours, dans un article, je mets nos adversaires en garde. Je leur dis que le sang appelle le sang, qu’un jour, nous aussi, nous aurons recours aux même méthodes et que ce n’est pas à ce moment qu’il faudra venir nous le reprocher. En donnant aux uns une satisfaction verbale, j’espérais aussi faire renoncer les autres à leurs méthodes.

L’utilité de ces avertissements ne tarde pas à être confirmée. Fin 1942 ou début 1943, trois personnalités de la franc-maçonnerie bruxelloise sont abattues. Il s’agit du bourgmestre de Saint-Josse, Pêtre, du général Lartigues et de l’avocat Engel, ces deux derniers étant des inconnus. Je ne sais pas qui sont les auteurs de ces faits. Durant toute la durée de l’Occupation, cette affaire est restée mystérieuse pour mes collaborateurs comme pour moi-même. Il est dans tous les cas exclu que les Rexistes aient été à l’origine de ces exécutions sommaires, ainsi qu’on l’a prétendu ici pour la première fois. Au moment où Léon Degrelle aurait téléphoné à ce sujet à la Gestapo, il se trouvait dans le Caucase.

L’utilité de ces avertissements ne tarde pas à être confirmée. Fin 1942 ou début 1943, trois personnalités de la franc-maçonnerie bruxelloise sont abattues. Il s’agit du bourgmestre de Saint-Josse, Pêtre, du général Lartigues et de l’avocat Engel, ces deux derniers étant des inconnus. Je ne sais pas qui sont les auteurs de ces faits. Durant toute la durée de l’Occupation, cette affaire est restée mystérieuse pour mes collaborateurs comme pour moi-même. Il est dans tous les cas exclu que les Rexistes aient été à l’origine de ces exécutions sommaires, ainsi qu’on l’a prétendu ici pour la première fois. Au moment où Léon Degrelle aurait téléphoné à ce sujet à la Gestapo, il se trouvait dans le Caucase.

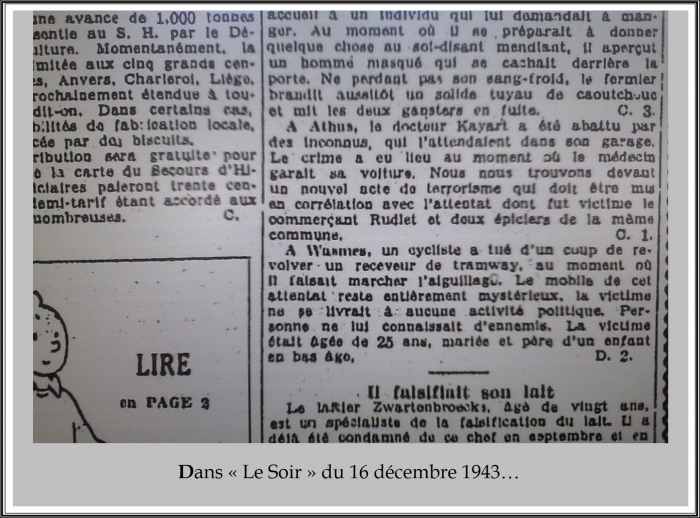

En 1943, l’action terroriste contre nous prend des proportions terrifiantes. Il ne se passe plus une semaine sans que l’un des nôtres ne soit assassiné. Et l’on en arrive rapidement au rythme de plusieurs assassinats par semaine. Le climat général change aussi. Ces meurtres qui, en 1941, scandalisaient l’opinion et la surprenaient en 1942, semblent maintenant admis et approuvés par la Justice, et ses auxiliaires qui, auparavant, n’osaient pas agir, mais tenaient à tout le moins à sauver les apparences, n’ont même plus ce souci.

Certains agissent par conviction et approuvent réellement ces actes, d’autres font semblant de les approuver parce qu’il n’est plus possible de les éviter. Ceux qui ont fermé les yeux, parce qu’ils craignaient pour leur personne, crient maintenant avec les loups.

Nous avons aussi l’impression que ceux qui dirigent ce massacre veulent à tout prix nous entraîner à des réactions que nous avons su éviter jusqu’à présent, que l’on cherche à créer un état de trouble à des fins que nous ne comprenons pas.

Les attentats ne sont plus dirigés contre des dirigeants régionaux ou locaux ni contre des fonctionnaires ou des mandataires publics, mais contre n’importe qui, spécialement contre des gens sans responsabilité ou à responsabilité modeste. On abat des femmes. Exactement comme si, irrités par notre calme, « on » voulait nous rendre enragés. Car on ne songe certainement plus à nous faire céder.

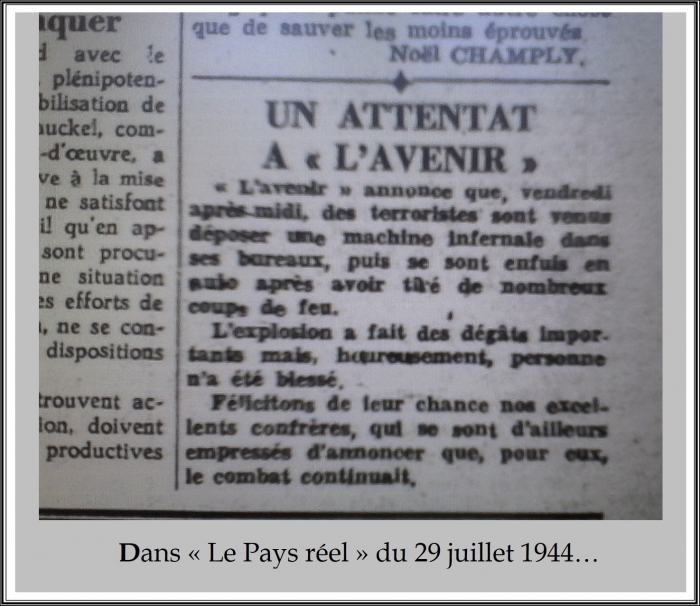

Les positions qui, de part et d’autre, ont été prises sont devenues trop catégoriques pour qu’elles puissent être modifiées. Et surtout, il y a eu trop de sang versé chez nous et ces morts nous lient bien plus que toute autre considération politique ou idéologique aux idées que nous soutenons et pour lesquelles ils sont tombés. Reculer après tout cela, ce ne serait pas réfléchir et changer d’avis, ce serait avoir peur et céder à la panique. Cette effervescence se manifeste au sein du Mouvement et dans les milieux d’Ordre Nouveau en général. Les dirigeants sont taxés de lâcheté parce qu’il n’y a pas de réaction. Les esprits s’échauffent. Et l’inévitable se produit : à Liège, l’ancien député Harent et une autre personnalité libérale, Boynen, sont abattus ainsi qu’un commissaire de police anglophile mais indicateur de la Gestapo. Ce sont des Allemands qui ont armé les meurtriers. Je publie dans Le Pays réel un article dans lequel je dis pourquoi, à mon avis, ce geste était fatal et tout le passé de sang et de provocation qui l’explique. Mais je dis aussi que ce geste est à l’encontre des instructions et de la discipline du Mouvement.

Cette fois, les coupables sont découverts et arrêtés. On me suggère évidemment de les sauver, c’est-à-dire de les faire réclamer aux instances judiciaires belges par les autorités allemandes. Je refuse. J’interdis aux dirigeants rexistes du Cercle de Liège toute intervention de ce genre. Une intervention cependant a lieu de la part, je crois, d’un député permanent. J’envoie un de mes collaborateurs au Parquet de Liège pour y déclarer que le Mouvement repousse la responsabilité de cette intervention et que je la regrette.

Plusieurs tués chaque semaine sans qu’on puisse nous reprocher des réactions violentes, telle est la situation en 1943. C’est à ce moment que diverses mesures de caractère définitif sont prises.

C’est à ce moment qu’entre en activité le département de sécurité avec ses « Brigades régionales ». Son but est de découvrir les auteurs d’attentats. Enfin, à la fin de l’année, c’est l’Etendard de protection « Paul Colin », généralement connu sous le nom de « Formation B ». Les arrestations sont interdites aux membres de cette formation qui ont pour seule fonction la protection des personnes auxquelles ils sont affectés. Telles sont jusqu’au premier trimestre de 1944 les seules mesures prises par nous. Les Allemands en prennent d’autres. Ils procèdent à des fusillades par mesure de représailles lorsque les auteurs de certains attentats ne sont pas découverts ou ne se dénoncent pas. Sans doute, il ne s’agit pas d’otages, mais d’hommes déjà condamnés à mort. Seulement, à quelques rarissimes exceptions près, ce sont toujours des gens modestes, des ouvriers fort souvent, entraînés par les circonstances. C’était la politique de von Falkenhausen de se ménager ainsi quelques sympathies dans la bourgeoisie belge qu’il épargnait. Quant à nous, ces exécutions de pauvres diables nous dégoûtaient. Averti de l’une d’elles, je demandai, toujours dans un but d’apaisement, au président Reeder de l’éviter, ce qui ne lui fut malheureusement pas possible, malgré le désir qu’il en avait, car les ordres supérieurs vinrent l’en empêcher. Léon Degrelle écrivit à von Falkenhausen pour se désolidariser de ces méthodes et pour lui demander d’y mettre fin.

Des victimes de meurtres politiques, on dit généralement qu’elles se rendaient coupables de dénonciations à la Gestapo ou à d’autres services de police allemande. Car il faut bien trouver une « explication » puisque, presque toujours, ces victimes étaient des gens modestes qui étaient loin d’occuper une situation politique en vue.

Mais cette explication ne tient pas. Au moment des faits, nous nous sommes inquiétés dans chaque cas de savoir ce qui avait pu provoquer le drame ou en être l’occasion. Et la vérité était que l’ont tuait au petit bonheur ; n’importe qui pouvait être suspecté, ne fût-ce que d’une lointaine sympathie avec les idées ou les hommes d’Ordre Nouveau, et même pour simple parenté ainsi que le reconnaît M. Paul Struye, sénateur et avocat à la Cour de Cassation, dans son étude sur l’évolution de l’opinion publique sous l’Occupation.

D’ailleurs, les « dénonciateurs » –on le constate maintenant dans les Conseils de Guerre– sont neuf fois sur dix des gens sans aucune conviction ou couleur politique, du moins d’Ordre Nouveau. Leurs mobiles ne furent pas politiques mais personnels : esprit de lucre ou assouvissement d’une vengeance. Il y avait aussi les résistants traîtres à leur organisation qui, par crainte ou à la suite de mauvais traitements, sont devenus des indicateurs de la police allemande, des meurtriers même, arrêtés par la police allemande et dont celle-ci s’attachait les services. Ce sont ceux-là qui, pour la police allemande, étaient les auxiliaires les plus sérieux, car eux seuls étaient à même de fournir des renseignements importants et précieux. Un exemple frappant vient d’être fourni par le procès de la Gestapo de Dinant. Sur plus de vingt inculpés, il y a un seul Rexiste, Istas. Encore est-il admis qu’il ne s’est livré à cette activité qu’après que son père et un autre membre de la famille eurent été tués. Mais tous les autres inculpés de ce procès sont des traîtres à la Résistance.

Je dois relever ici ce qu’a dit M. l’Auditeur Militaire à propos des 33.000 personnes arrêtées en Belgique par les Rexistes, dont 4.500 seulement y sont rentrées à ce jour. Chiffres officiels, nous a-t-on dit. Je n’en doute pas. Mais ce que je ne crois pas, c’est qu’on ait pu dire officiellement que ces 33.000 arrestations furent l’œuvre des Rexistes, parce que cela ne correspond à aucune réalité, parce que cela ne résiste pas à l’examen et parce que cela n’est pas vrai.

Je dois relever ici ce qu’a dit M. l’Auditeur Militaire à propos des 33.000 personnes arrêtées en Belgique par les Rexistes, dont 4.500 seulement y sont rentrées à ce jour. Chiffres officiels, nous a-t-on dit. Je n’en doute pas. Mais ce que je ne crois pas, c’est qu’on ait pu dire officiellement que ces 33.000 arrestations furent l’œuvre des Rexistes, parce que cela ne correspond à aucune réalité, parce que cela ne résiste pas à l’examen et parce que cela n’est pas vrai.

Ce n’est que dans le courant de 1944 que des Rexistes, en l’occurrence le D.S.I., ont procédé à des arrestations dans les conditions et pour les raisons que j’ai déjà dites. En tenant compte de tout ce que je sais, de ce que je savais à l’époque et de ce que j’ai pu apprendre depuis lors, j’affirme que ces arrestations se montent au maximum et pour tout le pays à quelques centaines. D’ailleurs, le Conseil de Guerre a pu apprécier lorsqu’on lui a fait connaître l’activité de la brigade de Charleroi du D.S.I. Nous rendre responsables de l’activité des Allemands, que nous ignorions comme tout le monde, pour essayer de prouver que nos adversaires avaient raison en tout, tandis que nous avions absolument tous les torts, utiliser à cette fin des inexactitudes flagrantes, cela démontre à tout le moins que cette question n’est ni aussi simple ni aussi claire qu’on voudrait le faire croire.

De même, Monsieur le Président, vous avez dit à ces témoins arrêtés par la Feldgendarmerie de la Werbestelle (ou Fahndungsdienst) qu’ils avaient été appréhendés par des Rexistes. C’était évidemment pour simplifier votre interrogatoire. Néanmoins, je crois qu’ici aussi une mise au point est utile pour tout le monde. Le service de recherche des réfractaires n’était à aucun titre une organisation du Mouvement Rexiste.

Il n’était pas non plus soutenu par le Mouvement, malgré les sollicitations dont nous avons été l’objet : nous n’y avons pas envoyé nos membres. Nous avons d’ailleurs, ainsi que cela est établi dans d’autres instructions, combattu le travail obligatoire en Allemagne, tant dans son principe que dans sa forme. Si, comme je l’espère, on a retrouvé ou si l’on retrouve un jour les procès-verbaux des conversations que j’ai eues à ce sujet à l’administration militaire, ou les notes que j’y ai adressées, on constatera, que je sois vivant ou mort à ce moment, que mon attitude fut absolument formelle.

Le service de recherche de la Werbestelle recrutait lui-même ses agents, fort souvent parmi les travailleurs requis eux-mêmes. C’étaient des malheureux qui s’y engageaient sous la contrainte de nécessités diverses, qu’ils vous ont eux-mêmes exposées, et notamment pour éviter le travail en Allemagne. Mais ce n’étaient pas des membres du Mouvement Rexiste. Il se trouve un certain nombre de Feldgendarmes à ce procès. Je ne crois pas qu’il y ait parmi eux un seul Rexiste.

J’ai un jour exposé à l’auditorat de Bruxelles cette attitude que nous avions prise à l’égard des collaborateurs des services de police allemands. On m’a immédiatement interrompu en me disant : « Nous savons bien que parmi eux, il n’y avait pas 5% de Rexistes ». D’une manière générale, nous n’avions au Mouvement aucune estime pour ceux qui se compromettaient avec la police allemande et devenaient pour le Mouvement lui-même un danger, des ennemis ou des traîtres contre qui nous étions constamment en garde.

J’ai un jour exposé à l’auditorat de Bruxelles cette attitude que nous avions prise à l’égard des collaborateurs des services de police allemands. On m’a immédiatement interrompu en me disant : « Nous savons bien que parmi eux, il n’y avait pas 5% de Rexistes ». D’une manière générale, nous n’avions au Mouvement aucune estime pour ceux qui se compromettaient avec la police allemande et devenaient pour le Mouvement lui-même un danger, des ennemis ou des traîtres contre qui nous étions constamment en garde.

Il m’est arrivé de faire démissionner de leurs fonctions des bourgmestres rexistes qui s’étaient activement compromis avec des instances policières allemandes. Lorsque nous disions chez nous, à propos d’un Belge : « C’est un homme de la Gestapo », c’était un terme de mépris et de méfiance systématique.

En dehors d’un réflexe de défense, la création de notre département de sécurité répondit aussi à ce souci d’éviter que, même à l’occasion de la menace terroriste qui pesait sur eux, les Rexistes ne soient directement en contact avec la police allemande. Toutes les instructions insistaient sur ce point que c’était aux services du Mouvement exclusivement qu’ils devaient s’adresser. Constamment, dans ce domaine, nous avons eu la volonté de limiter les dégâts.

Parmi les centaines de victimes de meurtres politiques en Wallonie, il y a évidemment un certain nombre de ces éléments troubles, en proportion infime. Ce fut d’ailleurs l’occasion d’un incident.

En 1942, il y avait à l’Etat-Major du Mouvement un « Sacrarium » dans lequel se trouvait inscrits les noms des victimes de meurtres politiques et ceux des Légionnaires tombés au Front de l’Est. Un colonel de l’armée belge fut assassiné dans la province de Liège. Comme il était membre du Mouvement depuis la fin de la guerre, ce crime fut attribué à des raisons politiques et son nom fut inscrit dans le Sacrarium. Mais dans la nuit, le bruit courut, dans la région où habitait le colonel, que celui-ci avait été abattu parce qu’il avait été avant la guerre un agent de l’Allemagne. Ce n’était qu’une allégation sans preuve. Je ne voulus cependant pas courir le risque de voir le nom d’un espion et d’un traître figurer à côté de ceux de nos victimes et de nos soldats et je fis enlever le nom du colonel du Sacrarium, quitte à l’y remettre plus tard si l’accusation portée contre lui s’avérait fausse. Après cette première difficulté, il en vint d’autres qui naquirent, celles-là, à propos de dénonciateurs. Pour certains Rexistes abattus, il fut établi qu’ils le furent à la suite de dénonciations.

Ceux-là, à mes yeux, n’étaient pas morts pour leur idéal politique, mais pour des causes basses et vulgaires. J’interdis que leur nom figurât dans le Sacrarium et j’agis de même pour certains cas considérés comme douteux. Enfin, comme il était impossible, en raison des circonstances d’être rapidement informés à propos de certains cas, d’une manière tout à fait exacte, j’ordonnai la suppression du « Sacrarium » pour éviter toute erreur et toute injustice. J’ai longuement développé ce détail parce qu’il me semble révéler assez bien notre état d’esprit.

Mais je le répète et j’y insiste, les morts à propos desquels on peut légitimement parler de dénonciations sont extrêmement peu nombreux et ne représentent pas 5% des victimes.

Encore convient-il de remarquer que depuis 1942, c’est à cause du terrorisme et par un réflexe d’autodéfense, ou dans le but de venger leurs parents ou leurs amis assassinés que des hommes qui, sans cela, n’y auraient jamais songé, se sont livrés à des dénonciations. Et cela n’est plus la même chose.

La masse des assassinés, et en août 1944, il y en avait plus de 700 et, au cours des deux derniers mois de l’Occupation, il y en avait plusieurs chaque jour, était composée de militants modestes de simples membres du Mouvement, de ceux que l’on nomme aujourd’hui des « lampistes » et de femmes aussi qui, à supposer qu’on les ait poursuivies, auraient bénéficié d’un non-lieu.

Dans bien des cas enfin, on tue des gens pour le simple prétexte qu’ils ont des liens de parenté avec des Rexistes ou des Légionnaires. Les femmes sont, en 1944, régulièrement exterminées avec leur mari. Dans des dizaines, si pas des centaines de cas, des femmes seules sont assassinées, soit parce qu’elles sont mère ou épouse d’un volontaire de la Légion –sans qu’elles partagent pour cela les sentiments politiques de leur fils ou de leur mari– soit parce que leur mari n’était pas là.

Dans une seule localité, à Cuesmes, sept femmes de Légionnaires sont assassinées le même jour. Des enfants eux-mêmes n’échappent pas. Il y a eu des gosses de trois ans et demi, comme le petit Gusman de Bruxelles, de quatre ans et demi et de six ans assassinés avec leurs parents, et non pas par accident, mais de propos délibéré et séparément.

Est-ce cela « l’exécution des sentences prononcées par un tribunal populaire et justifiées par les nécessités impérieuses de la guerre » ? Et les auteurs de ces faits-là non seulement sont encore des hommes, mais des hommes libres…

Il y a eu vingt-sept victimes, le 18 août. Le défilé de leurs proches fut bouleversant. Cela vous permettra d’imaginer ce qu’ont pu être des centaines de victimes et un défilé de deux ans et demi. Le deuil et le malheur n’ont pas de couleur politique. Les larmes ont pour tous la même amertume. C’étaient aussi des veuves et des veufs, des orphelins et des mères. C’étaient aussi des innocents.

Je croyais, et cela, je le crois aujourd’hui encore, que n’importe qui d’autre, à la place où je me trouvais, aurait également perdu le contrôle de lui-même. Le choix que l’on semblait faire comme victimes des éléments les moins en vue et les plus inoffensifs avait exacerbé les sensibilités. C’est dans ce climat que se produisit vers la fin, je crois, du premier trimestre de 1944, la première exécution de représailles sur la personne de M. Bovesse.

Le chef du Cercle de Namur et sa femme, M. et Mme Gignot, avaient été assassinés en présence de leurs parents ; Mme Gignot cependant n’avait strictement aucune activité politique. Le lendemain, l’ancien gouverneur de la province de Namur était tué à son tour sans que l’on s’en prît à Mme Bovesse.

Je croyais avoir fait, jusque-là, tout mon possible, malgré certaines velléités, pour éviter que le mouvement ne s’engage dans cette voie. Cela malgré un courant unanime et en dépit de certaines provocations d’éléments allemands irresponsables, j’avais dû laisser en prison des hommes qu’il m’eût été possible d’en retirer. Tout cela n’avait servi à rien, sinon à augmenter sans cesse le nombre de ceux qui, chez nous, tombaient frappés d’une balle dans le dos ou d’une rafale de mitraillette.

D’autre part, je croyais fermement que, devant Dieu et devant les hommes, nous avions le droit de tuer pour nous défendre. Je croyais qu’en agissant ainsi, si nous ne parvenions pas à arrêter complètement les meurtres commis contre nous, nous étions du moins certains d’en réduire très fortement le nombre. Est-ce que je devais continuer à protéger la vie de mes adversaires contre celle de mes camarades à un moment où, chaque jour, nous arrivait la nouvelle d’au moins un assassinat ?

D’autre part, je croyais fermement que, devant Dieu et devant les hommes, nous avions le droit de tuer pour nous défendre. Je croyais qu’en agissant ainsi, si nous ne parvenions pas à arrêter complètement les meurtres commis contre nous, nous étions du moins certains d’en réduire très fortement le nombre. Est-ce que je devais continuer à protéger la vie de mes adversaires contre celle de mes camarades à un moment où, chaque jour, nous arrivait la nouvelle d’au moins un assassinat ?

J’ai commis la faute de croire que je pouvais persévérer dans la modération. Aux funérailles des époux Gignot, je déclarai publiquement que j’approuvais les représailles qui avaient suivi leur mort. Et il n’y eut plus, pendant plusieurs mois, d’attentat contre un Rexiste dans le Cercle de Namur, ce qui venait renforcer la thèse de ceux qui déclaraient que c’était notre ultime moyen de défense, mais aussi le seul efficace.

M. De Foy avait entretemps remplacé M. Schuind à la tête du Ministère de la Justice. Lorsqu’il était administrateur de la Sûreté, M. De Foy passait pour être professionnellement hostile à tous les extrémistes et notamment aux Rexistes. Le département politique de l’Etat-Major me signala que l’occasion existait d’entrer en contact avec le nouveau Secrétaire Général de la Justice. Je marquai mon accord et je chargeai le département politique de mener à bien cette entrevue. Je fis poser notamment la question des attentats dirigés contre nous. Le Secrétaire Général les réprouvait et avait l’ambition de les poursuivre. Mais il ne cachait pas son scepticisme quant à la réalisation de ses intentions. De ceux qui auraient dû poursuivre, certains étaient complices et les autres, déclara-t-il, avaient peur.

Quant aux représailles, il déclara que, représentant de la légalité, il ne pouvait évidemment pas les approuver, ni admettre officiellement que des citoyens fassent leur justice eux-mêmes. Mais il comprenait que, pour nous, les représailles étaient indispensables. Questionné sur les suites judiciaires possibles de ces faits dans le cas où leurs auteurs seraient découverts, le Secrétaire Général ne fut pas moins nuancé dans sa réponse.

Force, selon lui, devait rester à la loi. Et une condamnation devait, par conséquent, nécessairement tenir compte des circonstances de provocation et des précédents ; et les organes de la loi devaient par conséquent se montrer modérés et circonspects dans l’application qu’ils feront de la loi.

Celui qui tenait ces propos dirigeait le Ministère de la Justice. Pendant l’Occupation, cette nomination se faisait sans aucun doute avec l’agrément des autorités allemandes, mais aussi avec l’accord de la magistrature belge et, notamment, des représentants de la Cour de Cassation et des Procureurs Généraux. Ce que disait le Secrétaire Général du Ministère de la Justice avait donc du poids et engageait, à nos yeux, l’attitude des Parquets. Cet entretien était pour nous d’autant plus significatif que M. De Foy n’avait en aucun cas fait preuve à notre égard du moindre sentiment de sympathie politique. On le disait au contraire lié avec M. Ganshof van der Meersch, ancien Procureur du Roi à Bruxelles, qui avait été Auditeur Général pendant la Campagne des 18 jours, et qui se trouvait à Londres. Enfin, cet avis nous était donné après le meurtre de François Bovesse, précédent que le Secrétaire Général ne pouvait évidemment ignorer. En outre, cet avis m’était rapporté par un collaborateur qui, dans ce domaine, ne pouvait mal de forcer les paroles de son interlocuteur ou leur sens. J’ajoute que cet avis en confirmait un autre, identique, donné auparavant par un magistrat, M. le Procureur du Roi à Liège.

J’ai longuement réfléchi et je veux, dans ce domaine, éviter toute exagération. Je n’avais d’ailleurs pas encore pris la décision de parler de ces faits lorsque la question fut soulevée ici par un autre inculpé.

Puisqu’il n’y a plus à y revenir, je dis que, pour d’autres comme pour moi, cet entretien fut décisif. Et qu’on me comprenne bien : l’essentiel, ce n’était pas l’impunité relative que le Secrétaire Général de la Justice annonçait aux auteurs éventuels d’actes de représailles. L’essentiel était ceci : le personnage qui avait le pouvoir d’orienter l’action publique, en reconnaissait l’impuissance et admettait la nécessité des représailles. Il n’était pas de nos amis politiques et, par conséquent, ce n’était pas la passion partisane qui l’égarait, ce que nous pouvions redouter pour nous-mêmes. Pour un problème pareil, un arbitre mieux qualifié ne pouvait se concevoir. Mieux que personne, il pouvait et devait être au courant de ce qu’était en réalité l’action terroriste et si cette action atteignait des coupables ou frappait des innocents. Et c’est cet homme-là, ce haut fonctionnaire réputé, assurément pleinement conscient de sa responsabilité, qui admettait la nécessité de représailles !

Comment alors, nos hésitations n’auraient-elles pas été balayées ? Quant aux 33.000 arrestations opérées par les Allemands, nous les ignorions, et je ne sais pas si le Secrétaire Général de la Justice les connaissait. Ce que je sais, c’est que ses fonctions le mettaient mieux à même que quiconque d’en être informé.

Si la situation était dramatique pour l’ensemble du pays, elle l’était particulièrement dans la région de Charleroi. Le premier assassinat fut commis sur la personne de l’avocat Jean Demaret. Le premier bourgmestre du Grand-Charleroi, Jean Teughels, ne tarda pas à le suivre. L’assassinat de cet homme d’une modération évidente et d’une honnêteté unanimement respectée souleva ici une émotion considérable. C’est par milliers que ses concitoyens défilèrent à la mortuaire de l’Hôtel de Ville. Et à cette occasion, un prêtre, du haut de la chaire, flétrit les auteurs d’assassinats politiques et les mit en garde contre les conséquences sanglantes auxquelles leurs provocations exposaient leurs compatriotes. Cette voix isolée ne fut malheureusement pas écoutée. Les attentats se multiplièrent à un tel point qu’à la fin de l’Occupation, on en comptait un et même plusieurs par jour pour la seule région. La situation était tragique partout d’ailleurs, puisque l’Office de Statistique de l’Etat signalait que, pour l’ensemble du pays, du 1er janvier au 1er mars 1944, 740 personnes avaient perdu la vie à la suite d’attentats politiques. Le Ministère public a invoqué combien, par le fait des Rexistes, la situation était devenue dramatique dans la région parce qu’en quinze jours, il y avait eu un assassinat tous les deux jours. C’est beaucoup en effet, et cela justifie sans aucun doute l’émotion de M. l’Auditeur militaire, comme cela s’explique peu avec le réquisitoire dans lequel il demande 79 têtes.

Voici en comparaison, ce que nous avons eu à subir. Le Drapeau rouge du 30 janvier de cette année [1946] reconnaît, dans un article de propagande, que 107 assassinats politiques ont été commis contre nous pour la seule région de Charleroi. Il paraît même qu’un seul « exécuteur de sentences populaires », un nommé Richez, actuellement détenu pour avoir assassiné des fermiers après la Libération pour les piller, aurait abattu 33 victimes. Et quelles victimes, Messieurs… Des gens modestes, sans rôle politique, sans influence, assassinés bien souvent dans des conditions inimaginables. Je suis en prison : ce n’est pas un endroit où l’on puisse facilement rassembler une documentation. J’ai néanmoins pu retenir quelques exemples-types.

M. et Mme Bulens, 38 et 35 ans, de Solre-sur-Sambre, Rexistes, sont assassinés, puis liés ensemble au moyen d’un fil de fer et précipités dans la Sambre.

M. et Mme Bulens, 38 et 35 ans, de Solre-sur-Sambre, Rexistes, sont assassinés, puis liés ensemble au moyen d’un fil de fer et précipités dans la Sambre.

Mme Courtois, de Roux, est assassinée. Pourquoi ? C’est sa fille qui devait être abattue parce que son mari se trouvait à la Légion Wallonie. Comme la fille demeure introuvable, on abat la maman à sa place.

Mme Vrancken, de Farciennes, a 35 ans. Elle est enceinte de huit mois : on la tue. Motif : son mari est Légionnaire.

M. Paqueux, de Farciennes, est septuagénaire. Il est simple membre du Mouvement. Il n’y exerce aucune fonction. Il est assassiné.

M. Jacques Auréal, de Monceau-sur-Sambre est âgé de 50 ans, membre du Mouvement, sans plus. Il est assassiné.

M. Tavernel, de Montigny-le-Tilleul, a le même âge et est assassiné dans les mêmes conditions, avec la même absence de motif que le précédent.

Jean Gauthier, de Ham-sur-Meuse, et André Tricot, de Marcinelle, tous deux simples membres du Mouvement et tous deux assassinés.

M. et Mme Descartes, de Lausprelle, sont âgés de 50 et 55 ans environ. Ce vieux ménage est assassiné. Motif : un fils à la Légion.

Mlle Douchamps, de Marcinelle, est âgée d’une vingtaine d’années. Elle s’occupe de jeunesse ; elle est « exécutée » par la Résistance.

Gabrielle Desmet, 25 ans, de Souvret, est membre du Mouvement. On la tue et avec elle, on assassine sa vieille maman, qu’il fallait sans doute punir de l’avoir mise au monde.

M. Robert Rigaux, de Gerpinnes, est un vieillard de 78 ans. Il n’est même pas membre du Mouvement, mais son fils s’est engagé à la Légion Wallonie. En quoi le vieillard peut-il être responsable ? Il est cependant assassiné.

Anita Duchateau a 20 ans. Elle a conduit un jour, en qualité de surveillante, des enfants d’ouvriers en Allemagne C’est un crime qu’on lui fait payer de sa vie en juillet 1944.

Marcel Malonne, de Lambresart, 32 ans, a été Légionnaire. Au front où il a exposé sa vie, la mort n’a pas voulu de lui. On vient l’assassiner chez lui ainsi que sa petite fille âgée de 4 ans.

À Dampremy, Simon Marlier, attaqué chez lui, est laissé pour mort avec 6 balles dans le corps. Avant de s’en aller, les assassins appuient un revolver sur la tempe du bébé âgé de 6 mois pour obtenir des renseignements d’une maman affolée qui, déjà, se croyait veuve.

À Haine-Saint-Paul, on retrouve sous un pont le corps d’un nommé Gérard, exclu du Mouvement parce qu’il avait un casier judiciaire.

À Saint-Vaast, Simone Etienne est assassinée de neuf balles dans la tête. Elle n’était pas Rexiste, mais employée à l’Assistance publique ; elle se rendait fréquemment chez l’échevin des Œuvres sociales pour soumettre des pièces à sa signature.

Ces quelques exemples d’exploits devenus quotidiens et répétés des centaines de fois n’ont rien de particulier. C’était devenu banal. C’est dans cette atmosphère que fut assassiné mon ami Oswald Englebin ainsi que sa femme et leur unique enfant.

D’Englebin, je ne dirai qu’une chose : il avait été placé à ces fonctions parce que, pour de nombreuses raisons, nous y voulions une personnalité modérée. Il était la bonté et le tact mêmes. C’est lui qui, comme échevin et bourgmestre, avait autorisé et voulu la distribution de timbres de ravitaillement aux réfractaires parce qu’il estimait à la fois légitime leur refus d’aller travailler en Allemagne et préférable de les traiter ainsi que de les pousser à des extrémités dangereuses pour l’ordre public. C’est cet homme-là qu’on tuait.

D’Englebin, je ne dirai qu’une chose : il avait été placé à ces fonctions parce que, pour de nombreuses raisons, nous y voulions une personnalité modérée. Il était la bonté et le tact mêmes. C’est lui qui, comme échevin et bourgmestre, avait autorisé et voulu la distribution de timbres de ravitaillement aux réfractaires parce qu’il estimait à la fois légitime leur refus d’aller travailler en Allemagne et préférable de les traiter ainsi que de les pousser à des extrémités dangereuses pour l’ordre public. C’est cet homme-là qu’on tuait.

Ce meurtre fit déborder la coupe. Nous n’en étions plus à l’assassinat de Jean Teughels, qui étonnait et indignait tout le monde, ses adversaires comme ses amis, mais qui restait un phénomène exceptionnel. Il s’agissait maintenant du couronnement d’une longue série qui, chaque jour qui passait, s’allongeait encore.

Nous nous trouvions à un moment particulièrement critique. Le débarquement de juin 1944 se transformait en guerre de mouvement. Les esprits étaient surtendus. À quel massacre n’allions-nous pas assister encore ? Combien de victimes n’allions-nous pas voir tomber si nous demeurions sans réaction ? De la légitimité des mesures de représailles, j’en étais absolument convaincu, autant qu’il est possible de l’être. À ce moment-là, je ne doutais plus non plus de leur opportunité ni de leur nécessité.

La mort de la famille Englebin me fut comme une décharge électrique. Cette tragédie devait me servir d’exemple. Il me fallait protéger ceux qui, si je n’agissais pas immédiatement, seraient les victimes de demain Et ce fut l’ensemble des mesures qui devaient, finalement, nous conduire à Courcelles.

J’ai eu tort, effroyablement tort, je le sais et je le regrette, hélas inutilement. Il faut cependant que je poursuive cet exposé et que je dise l’esprit et les conditions qui nous animaient ce jour-là.

Il fallait une action rapide, immédiate, non pas pour venger Englebin, mais pour freiner, sinon stopper, cette offensive sanglante. Il ne pouvait donc pas être question de s’en prendre aux coupables qui, aujourd’hui encore, sont des inconnus. Mais en dehors de ces exécutions, il nous semblait qu’il y avait d’autres responsables qui n’étaient pas moins importants.

S’il y a eu des exécutants, c’est parce qu’il y avait eu des hommes pour créer le climat moral nécessaire à l’épanouissement du meurtre politique. Ce n’est pas de but en blanc que nos adversaires, même les plus farouches, ont pu se résoudre à tuer d’autres hommes dans le dos parce qu’ils avaient des conceptions politique opposées aux leurs. Il a fallu pour cela que les guides habituels de l’opinion aient amené celle-ci, par leurs actes ou leurs omissions, à admettre le crime politique comme légitime et naturel. Avaient contribué à cela tous ceux qui exerçaient une autorité morale ou sociale sur la population, ceux qui inspiraient ou formaient l’opinion publique. Et ces coupables-là ne couraient aucune sorte de risque… Sans eux, cependant, le terrorisme et l’impunité dont il jouissait et qui le renforçait n’auraient pas été possibles ; ceux-là étaient les notables et ceux qui auraient dû participer à l’exercice considéré par nous comme normal de la Justice. À l’abri de leur inaction, ils étaient couverts de tous les côtés.

Ce sont ceux que je considérais ainsi comme les responsables moraux des actes de terrorisme que je fis mettre sur les listes de représailles, le 17 août.

J’avais une véritable hantise des vengeances personnelles qui auraient pu s’assouvir, même inconsciemment, à l’occasion de ces mesures. C’est pour cette raison que je fis dresser les listes d’otages à Bruxelles, me réservant de donner aux dirigeants de Charleroi la possibilité de retirer des noms de la liste, ce qui fut fait, mais pas d’en ajouter. Je dois dire cependant que je ne m’explique pas la présence parmi les victimes d’un simple agent de police ou d’un travailleur agricole.

Enfin, si les Allemands furent mis au courant de mes intentions et si le Gauleiter Grohé, gouverneur civil, et le général Jungclaus eurent ainsi l’occasion de me faire dire qu’ils les approuvaient, ce ne fut qu’accidentellement et seulement à l’occasion de l’annonce du décès du bourgmestre de Charleroi.

J’affirme que j’ai pris ces résolutions en dehors de tout sentiment de haine personnelle ou politique, non pas avec plaisir, mais à regret.

J’ignore ce qui s’est passé à Charleroi lorsque je ne m’y trouvais pas ; mais à Bruxelles, ni avant les faits, ni après les faits, il ne s’est rien passé qui puisse être considéré, même de fort loin, comme une beuverie. Nous étions convaincus de l’inéluctable nécessité de cette tragédie pour défendre l’existence de tant de malheureux, mais elle ne pouvait assurément pas être le prétexte à d’odieuses réjouissances qui, moralement, eussent dépassé en horreur tout ce qui les avait précédées.

N’aurions-nous pas pu nous abstenir, puisque l’Occupation touchait à sa fin ? Cette question, on se la pose normalement maintenant. Mais à l’époque, on pouvait tout de même raisonnablement imaginer qu’entre la Normandie et le Rhin, il y avait quelque chose, une ligne de défense allemande, par exemple sur la Somme, où le front pourrait se stabiliser pendant plusieurs mois.

Ce que nous avions normalement à considérer, ce n’était pas la situation extérieure et la menace qu’elle faisait peser sur tous les nôtres indistinctement, sans considération d’importance, d’âge ni de sexe. En agissant ainsi, en prenant ouvertement la responsabilité directe d’exécutions de représailles, j’agissais à l’encontre de mes intérêts personnels immédiats les plus évidents. En effet, aucune tentative d’attentat n’avait encore été dirigée contre moi au cours de l’Occupation. En faisant ce que je faisais, je ne pouvais qu’accentuer le péril auquel j’étais exposé.

Les conséquences des représailles de Charleroi furent immédiates. Alors que, jusqu’au 17 août, nous devions enregistrer plusieurs meurtres par jour dans la région, il y a, dès le 18 août, une chute brusque et radicale. Quelques attentats furent encore commis, mais dans la périphérie lointaine de la ville. Et c’était insignifiant en comparaison de ce que nous subissions auparavant. Or, nous étions précisément au moment le plus mauvais et le plus dangereux de l’Occupation, sa fin.

Le débarquement allié, l’avance rapide des Anglo-Américains à travers la France, leur approche de la frontière belge avaient exacerbé la haine politique contre nous. Normalement, c’est un massacre qui eût dû se produire. Il ne se produisit pas à Charleroi parce que, pour la première fois, nous avions répondu à la terreur par la terreur et que, malgré leur victoire proche, nos adversaires avaient peur cette fois des conséquences possibles des violences qu’ils avaient envie de commettre. Je garde la conviction que, sans cela, les deux dernières semaines de l’Occupation allemande nous auraient, pour le moins, coûté une centaine de vies humaines dans la région de Charleroi, en tenant compte tout simplement de la progression enregistrée jusqu’au 17 août.

Ces effets ne se manifestèrent pas seulement à Charleroi, mais aussi dans le pays où l’on avait été fort rapidement au courant. C’est ainsi qu’au cours des interrogatoires que j’ai eu à subir, un substitut du Procureur du Roi m’a confié qu’après les représailles de Charleroi, il avait aussitôt convoqué les dirigeants de la Résistance de la région dans laquelle il se trouvait pour leur dire, me déclara-t-il : « Voilà ce à quoi vous nous exposez », et pour les inviter à examiner leur activité à la lumière des faits de Charleroi.

Ces effets ne se manifestèrent pas seulement à Charleroi, mais aussi dans le pays où l’on avait été fort rapidement au courant. C’est ainsi qu’au cours des interrogatoires que j’ai eu à subir, un substitut du Procureur du Roi m’a confié qu’après les représailles de Charleroi, il avait aussitôt convoqué les dirigeants de la Résistance de la région dans laquelle il se trouvait pour leur dire, me déclara-t-il : « Voilà ce à quoi vous nous exposez », et pour les inviter à examiner leur activité à la lumière des faits de Charleroi.

L’appareil de la Justice nous avait abandonnés à nous-mêmes en face de la mort. Cette mort frappait aveuglément, non seulement les hommes qui avaient une responsabilité réelle, dans la politique de collaboration ou même sur le plan militaire, mais cette mort frappait aussi en majorité des hommes et des femmes qu’aujourd’hui, le Parquet militaire considérerait comme des innocents ou comme des lampistes, et même des enfants. Lorsqu’un homme ou un groupe d’hommes ne jouit plus de la protection normale des organes sociaux, il trouve dans la carence même de ces organes sociaux le droit d’y suppléer selon les possibilités qui existent et selon les convictions de leur conscience. Nous n’avons rien voulu d’autre et nous ne l’avons fait qu’après avoir sacrifié pendant deux ans et demi le souci de notre sécurité à celui de la tranquillité publique et de la réconciliation possible du pays.

Le crime politique est un crime. Mais tous ceux commis contre nous pendant l’Occupation, même les plus horribles et les plus injustifiables, sont absous ou ignorés.

C’est sans doute qu’on trouve une atténuation de responsabilité, une excuse ou une justification dans l’intention qui a présidé à la machination de ces meurtres.

Si l’on trouve tout cela chez ceux qui, poussés par la passion politique, ont tué des gens parce que, à leur avis, c’étaient des traîtres, même lorsqu’il s’agissait de vieillards, de femmes et d’enfants, peut-on dire alors que l’on ne trouve absolument rien de pareil chez ceux qui, avec autant de sincérité personnelle, ont commis les mêmes actes, avec comme seul but la défense de leurs camarades ? Tout cela, certains l’ont compris, ce sont ceux qui ont exterminé la famille Englebin.

On a essayé d’accréditer le bruit, et récemment on pouvait trouver à ce propos des sous-entendus dans une certaine presse, que c’étaient des Rexistes qui avaient eux-mêmes abattu la famille Englebin, pour trouver dans ce triple meurtre un prétexte à représailles.

Comme si, à nos centaines de morts, il aurait encore fallu ajouter ces trois-là pour trouver un « prétexte » à représailles, si c’était cela que nous avions voulu. Si ce faux-fuyant est odieux et ne tient pas debout, il a au moins l’avantage de montrer clairement que l’on admet que ces assassinats étaient une provocation et qu’il était normalement à prévoir qu’ils seraient lourds de conséquences. Sinon, on ne se donnerait pas la peine de s’en cacher comme on le fait. Car c’est bien le cas.

Il n’y a personne à Charleroi, il n’y a pas un groupe de Résistance à Charleroi pour se glorifier de ce triple meurtre et pour en prendre la responsabilité. Et cela montre bien que ceux-là reconnaissent qu’en prenant la responsabilité de l’assassinat d’Englebin, on prend aussi nécessairement la responsabilité initiale de la tragédie de Courcelles.

Monsieur l’Auditeur militaire n’a-t-il pas dit d’ailleurs dans son réquisitoire : « Il était impossible de ne pas se rendre compte, lorsque Englebin fut abattu, que des représailles sanglantes auraient lieu ». Les personnes qui se sentaient menacées s’étaient d’ailleurs mises en sécurité, a-t-il précisé. Et ce fut en effet le cas à la Police judiciaire et au Palais de Justice de Charleroi, ce qui signifie que, dans les milieux assurément compétents, on avait mesuré l’importance de cette provocation inutile et compris la fatalité de nos réactions.

Monsieur l’Auditeur militaire n’a-t-il pas dit d’ailleurs dans son réquisitoire : « Il était impossible de ne pas se rendre compte, lorsque Englebin fut abattu, que des représailles sanglantes auraient lieu ». Les personnes qui se sentaient menacées s’étaient d’ailleurs mises en sécurité, a-t-il précisé. Et ce fut en effet le cas à la Police judiciaire et au Palais de Justice de Charleroi, ce qui signifie que, dans les milieux assurément compétents, on avait mesuré l’importance de cette provocation inutile et compris la fatalité de nos réactions.

« Il était impossible de ne pas se rendre compte… » : les assassins de la famille Englebin se sont donc, eux aussi, rendu compte. Et cela ne les a pas empêchés d’agir, tout en sachant à quoi ils exposaient avec certitude, non pas leur propre vie, mais d’autres vies. Et pourquoi ? Pour tuer un fonctionnaire modéré (tout le monde le reconnaît) qui eût tout de même été remplacé par un autre si la fin de la guerre, que la Résistance, elle, savait et croyait proche, n’était pas venue aussi rapidement pour notre pays.

Or, sans cela, sans ce geste, qu’aucune nécessité, qu’aucune opportunité militaire ne justifiait, il n’y aurait tout de même pas eu de tragédie de Courcelles ni de tuerie du 18 août.

Quel que soit le point de vue d’où l’on considère ces affaires, l’une et l’autre sont liées et l’on ne peut tout de même pas dire que cela est indifférent.

M. l’Auditeur militaire a dit aussi qu’on ne pouvait pas admettre que, par idéal, on puisse abattre par derrière des victimes désarmées, et même des femmes.

C’est ce que nous avons pensé de 1941 à 1944, c’est ce que nous avons dit aussi, et vainement hélas !, c’est ce qu’ont dit, dans leurs instructions, les deux fonctionnaires qui se sont succédé durant l’Occupation à la tête du Ministère de la Justice, c’est ce qu’ont dit d’autres magistrats. Malheureusement, pour qu’on s’en rende compte, il a fallu que, lassés d’être ces victimes désarmées, nous suivions nos adversaires sur la route qu’eux avaient tracée et que jamais nous n’aurions imaginé pouvoir suivre un jour.

Nous avons eu tort, effroyablement tort. Et vous allez, Messieurs, nous juger.

L’avenir aussi nous jugera, et nous jugera sévèrement. Mais je ne pense pas qu’il nous jugera seuls. Cette fois, ceux qui, par leurs provocations et par leurs exemples, nous ont conduit au sang et ont voulu nous y conduire comparaîtront avec nous. Car on dressera tout de même un jour un bilan sincère de ces temps tragiques et de ces crimes.

Et l’on constatera alors, en se plaçant au point de vue même de ceux qui nous ont combattus, que, pour de rares exécutions réellement justifiées par les circonstances, des centaines d’assassinats injustifiables et inutiles ont été perpétrés. En se plaçant à un point de vue simplement humain, on mesurera la folle sincérité de nos illusions et l’on constatera combien nous avons attendu, combien nous avons hésité, avec combien de regrets nous avons agi et combien de remords enfin nous en aurons eus.

Car la loi ordinaire n’est certainement pas la juste mesure des âmes et des consciences, en un temps aussi exceptionnel, surtout une loi qui, de l’aveu même de son organe, s’est imposée à elle-même un aussi long sommeil pour ne se réveiller, comme par hasard, qu’après que les dés de fer aient cessé de rouler.

Victor Matthys,

4 juillet 1946.