Maurice Bardèche donne la parole à Léon Degrelle

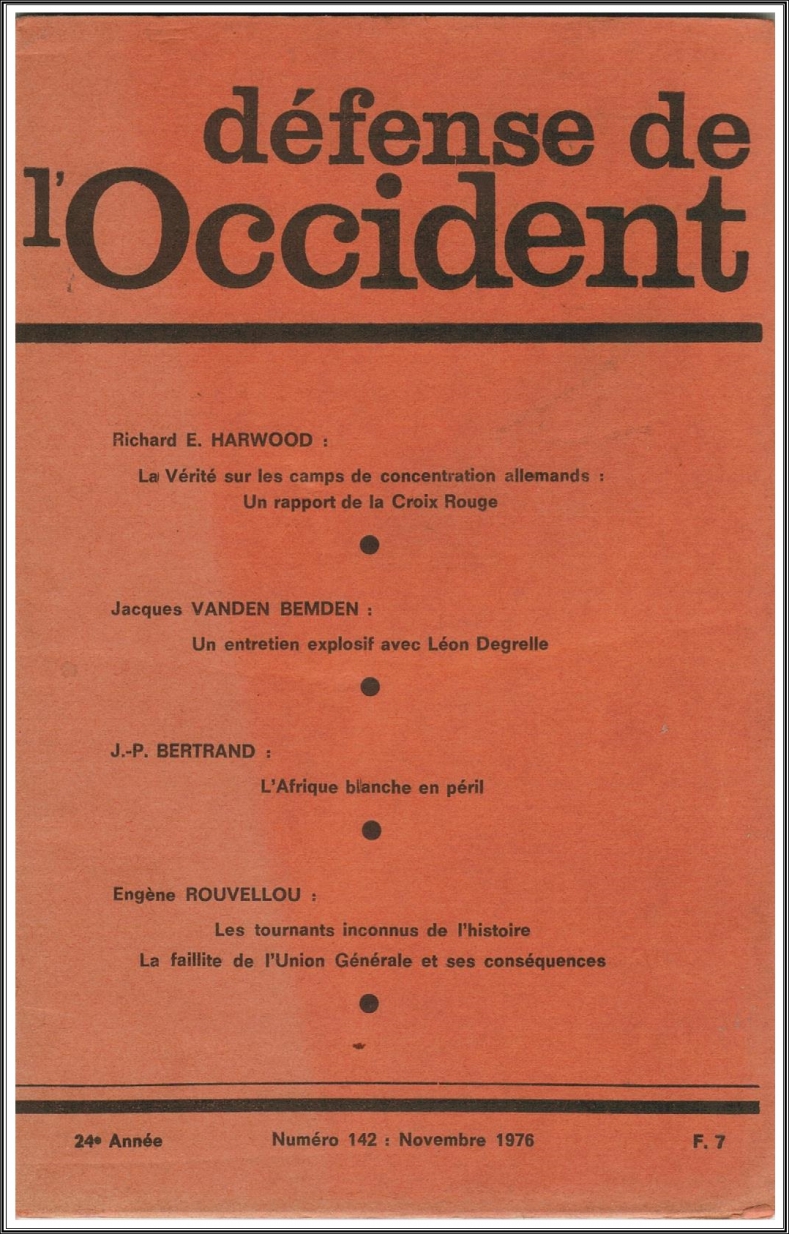

Fondée en 1951 par Maurice Bardèche, Défense de l’Occident fut la principale revue nationaliste dans la France d’après-guerre, défendant l’idéal social ainsi que les préoccupations nationales d’un fascisme aux dimensions de l’Europe. Egalement critique par rapport aux procès en sorcellerie qui ne feront que se multiplier contre le national-socialisme (Bardèche compta, dès 1948, parmi les premiers auteurs révisionnistes avec l’implacable Nuremberg ou la Terre promise).

Fondée en 1951 par Maurice Bardèche, Défense de l’Occident fut la principale revue nationaliste dans la France d’après-guerre, défendant l’idéal social ainsi que les préoccupations nationales d’un fascisme aux dimensions de l’Europe. Egalement critique par rapport aux procès en sorcellerie qui ne feront que se multiplier contre le national-socialisme (Bardèche compta, dès 1948, parmi les premiers auteurs révisionnistes avec l’implacable Nuremberg ou la Terre promise).

C’est ainsi qu’en novembre 1976, le numéro 142 de Défense de l’Occident annonce en couverture Un entretien explosif avec Léon Degrelle, réalisé par le journaliste belge Jacques Vanden Bemden, chroniqueur régulier du mensuel bruxellois Nouvel Europe Magazine.

Un entretien exclusif avec Léon Degrelle.

Coup sur coup deux livres et un album de disques [ndlr : Léon Degrelle – De « REX » au Front de l’Est, 2 disques vinyle 33T, Serp éditions] ont relancé la personnalité de léon Degrelle. Saint-Loup, l’historien de la Lvf et de la division Charlemagne, a consacré un gros ouvrage aux volontaires flamands et wallons qui combattirent sur le front de l’est (Les SS de la Toison d’or, Presses de la Cité). Degrelle lui-même a publié récemment un pamphlet adressé au primat de Belgique, le cardinal Suenens (Lettres à mon Cardinal, l’Europe réelle).

À 70 ans, Léon Degrelle est le dernier grand chef fasciste vivant. Directeur des éditions catholiques « Rex » en 1930, il fonde sous le même nom, cinq ans plus tard, un mouvement politique qui d’emblée recueille un grand succès. Partisan de la neutralité de la Belgique, il est arrêté et déporté en France à la déclaration de guerre. En 1941, il crée la Légion Wallonie et part comme simple soldat se battre en Russie.

À 70 ans, Léon Degrelle est le dernier grand chef fasciste vivant. Directeur des éditions catholiques « Rex » en 1930, il fonde sous le même nom, cinq ans plus tard, un mouvement politique qui d’emblée recueille un grand succès. Partisan de la neutralité de la Belgique, il est arrêté et déporté en France à la déclaration de guerre. En 1941, il crée la Légion Wallonie et part comme simple soldat se battre en Russie.

Il en reviendra colonel et Chevalier de la Croix de fer avec feuilles de chêne. Il est le seul non-Allemand titulaire de cette haute distinction. En la lui remettant, Hitler prononça cette phrase : « Si j’avais un fils, je l’aurais voulu tel que vous ». Condamné à mort par contumace, déchu de sa nationalité, Degrelle vit en Espagne depuis 1945. C’est là que l’a rencontré un journaliste belge, Jacques Vanden Bemden. L’entretien inédit que nous publions ici est un document à verser au dossier de l’Histoire, qui reste seule juge.

– Tout le temps qu’a couvé la guerre, vous avez prêché la neutralité, ce qui vous a valu de passer pour pro-allemand et d’être arrêté le 10 mai 1940 par la polica belge bien que vous fussiez parlementaire. Pourquoi cette attitude ?

– Tout simplement parce que la Belgique n’avait aucun droit de prendre parti pour l’un ou pour l’autre. Elle avait encore moins intérêt à se mêler des différents de ses grands voisins. Hitler ne voulait pas d’une guerre à l’Ouest. Et il s’en est fallu d’une voix que Paul Reynaud ne devienne pas premier ministre. Encore Herriot dit-il dans ses Mémoires que c’était une voix volée ! Sans cette voix-là, les Français avaient Laval et la paix. Du coup, nous autres Belges pouvions tirer un énorme avantage de notre position de neutralité. Mais en fait, la Belgique n’a jamais été neutre dans toute cette affaire. Le roi Léopold III jouait le double jeu. Gamelin, généralissime français, raconte dans son livre Servir ses entrevues avec l’attaché militaire belge à Paris, dûment mandaté par Léopold pour négocier un accord secret avec la France. Matraquée par la presse, l’opinion belge était profondément anti-allemande. Le gouvernement et le palais ont suivi. Le roi, qui avait un goût certain pour l’intrigue, a donc cherché à s’allier secrètement avec la France. Pendant toute la prétendue neutralité, un officier de Gamelin a vécu clandestinement au palais. Quel scandale si un officier de la Wehrmacht avait séjourné à Laeken ! Léopold croyait candidement que les Allemands ne savaient rien. Or ils recevaient semaine après semaine copies des renseignements que nous fournissions aux Français. Dès ce moment, il est évident qu’Hitler nous a considérés comme des ennemis. Inévitable ! Le plus fort, c’est que non seulement le roi agissait à l’insu du gouvernement mais que, de leur côté, Pierlot et Spaak fournissaient des renseignements aux Français.

– Neutre en 1940, vous entrez dans la collaboration militaire l’année suivante. À tort ou à raison, on a voulu y voir la preuve de vos sympathies pour l’Allemagne.

– En 1941, il n’y avait plus d’autre solution. On avait épuisé toutes les possibilités d’obtenir pour la Belgique un statut honorable. Les démarches du roi auprès d’Hitler avaient échoué. De Man avait échoué. J’avais échoué. Les Flamands s’étaient jetés dans les bras de sous-fifres qui ne pouvaient absolument rien décider et ils s’enfonçaient dans une collaboration stérile. Les Allemands leur avaient distribué de petites places pour les appâter, mais aucun poste de décision. La division entre Flamands et Wallons s’était aggravée, ou plutôt le colonialisme flamand prenait une tournure boulimique. Ils voulaient tout : la Flandre, la Wallonie et même le nord de la France ! Ajoutez à cela que le public, qui un an plus tôt était à 95% pour la collaboration et grand admirateur de l’armée allemande, était déjà complètement démoralisé. Il se désintéressait tout à fait de la politique. On ne se préoccupait plus que de manger. Bref, c’était l’impasse totale.

Dès le début, je m’étais dit qu’il n’y avait de solution que militaire. Les Allemands étaient des soldats qui avaient triomphé, nous étions des vaincus et des civils. Tout était contre nous. Il fallait donc revenir à égalité avec eux et cette égalité, nous ne l’obtiendrions que par l’égalité du sacrifice. Je vais vous révéler un fait peu connu. En avril 1941, quand j’ai vu que l’affaire tournait très mal pour la Belgique et que les Allemands s’affirmaient comme les maîtres de l’Europe, qu’ils avaient balayé les Balkans, la Grèce, la Crète, j’ai écrit à Hitler pour m’engager. À ce moment, je ne pensais pas lever des volontaires. La guerre contre la Russie n’avait pas encore commencé. Je ne cherche donc même pas les circonstances atténuantes de la lutte contre le communisme. Mais comme je ne voulais pas lancer mon pays dans une aventure militaire absurde, je m’y suis lancé tout seul. Ceci dit, j’ai été ravi que l’Allemagne attaque l’Union soviétique deux mois plus tard, car cela nous a permis de nous lancer en masse dans la bagarre. Keitel m’a répondu que le Führer ne pouvait pas accéder à ma demande car il me réservait pour un futur rôle politique très important. Il ne restait plus qu’à aller cultiver mon jardin.

Ensuite les Allemands ont ouvert le front de l’Est. Pour moi, cela a été comme un éblouissement : je tenais enfin mon occasion ! En dépit de quoi il fallait manœuvrer prudemment. Les Belges ne sont pas des militaires ; or je ne pouvais partir avec une poignée d’hommes.

Si nous étions cinquante, c’était ridicule. Les Espagnols envoyaient une division, les Français partaient, les Hollandais et surtout les Flamands ! Six cents Flamands ! De ce moment, nous n’avions plus le choix : il fallait y aller. Il est incroyable que les Belges n’aient toujours pas compris cette nécessité. Si on laissait partir les seuls Flamands, c’en était fait de la Belgique ! Ils avaient raté leur colonisation en 1940 mais ils allaient la réussir en 1941. À leur retour, ils auraient tout ce qu’ils voulaient. Ils reviendraient du front couverts de gloire et diraient aux Allemands : « Nous avons prouvé que nous sommes des Germains dignes de votre confiance. Nous allons vous germaniser tous ces Wallons dégénérés. »

J’ai décidé de créer la Légion Wallonie sans en informer les Allemands. Ne croyez surtout pas qu’ils me l’avaient demandé. Il est très possible qu’ils auraient été enchantés que nous n’y allions pas. Car ils avaient tout misé sur les Flamands. En 1943, ils établissaient encore à Bruxelles des rapports qui m’étaient défavorables. J’ai toujours eu l’administration allemande de Belgique contre moi parce que je n’étais pas le moins du monde décidé à me laisser faire. C’est Hitler lui-même qui m’a imposé. C’est lorsqu’ils ont vu que ma position auprès d’Hitler était devenue imprenable que j’étais reçu là comme son fils, qu’ils se sont mis à me courtiser. Quand je suis revenu avec le Ritterkreuz autour du cou, alors qu’aucun Allemand ne l’avait en Belgique. Pas avant. Si bien que si nous sommes partis en Russie, c’est d’une certaine manière plus contre les Allemands que contre les Soviets. Pour prendre des droits. Et là-bas, il a fallu lutter pied à pied pour nous faire entendre. Comme les Belges engagés dans l’autre camp ont dû lutter contre les Anglais, comme De Gaulle a dû lutter. Les gros poissons essaient toujours de manger les petits.

J’ai annoncé la constitution de la Légion Wallonie un dimanche, à Liège. Aussitôt après, j’ai entrepris une tournée de recrutement et j’ai réussi à rallier 1200 volontaires. Le double des Flamands !

– Qui sont partis sous l’uniforme allemand.

– Oui. Comme les Forces Françaises libres, comme les volontaires belges se sont battus sous l’uniforme anglais. Simple question d’intendance. Les Belges d’Angleterre portaient sur la manche le même écusson tricolore que nous. Nous ne nous étions pourtant pas consultés !

– Comment avez-vous rencontré Hitler pour la première fois ?

– J’étais en relation avec la plupart des hommes politiques. J’avais vu Mussolini, j’avais vu Churchill, j’étais en contact avec les hommes politiques français, j’avais été reçu par Franco. Mais il y avait l’Allemagne, qui m’inquiétait plus que tout autre pays. J’étais en voyage à Berlin avec un de mes députés et ma femme. Nous étions à peine installés au Kaiserhof que Ribbentrop s’amène avec une grande gerbe de roses pour ma femme et nous propose de déjeuner chez lui. Après le repas, il s’absente quelques instants et revient nous demander si nous accepterions de prendre le thé avec le Führer. Nous y sommes restés deux heures et ce fut le coup de foudre. Réciproque mais plus visible chez lui que chez moi. Hitler a dit à Ribbentrop : « Je n’ai jamais vu de tels dons chez un garçon de cet âge ». Hitler est toujours resté sur cette impression. Le chef d’état-major allemand de Léopold pendant la guerre m’a raconté qu’en 1940, lorsqu’il m’a cru mort, Hitler est entré dans une colère épouvantable et s’est exclamé : « Pour ça, Léopold ne remontera jamais sur son trône ! » Je l’ai revu en 1944, après la bataille de Tcherkassy, pour recevoir de ses mains le Ritterkreuz. Nous sommes quasi tombés dans les bras l’un de l’autre. Chaque fois que nous nous sommes revus, ce fut toujours une explosion de joie.

J’avais la confiance absolue d’Hitler. Je ne l’ai jamais fait mais j’aurais très bien pu l’approcher sans passer par la voie officielle. L’interprète attitré d’Hitler a révélé que personne n’aurait osé dire du mal de moi devant lui. Degrelle était l’enfant terrible de la Chancellerie. Je pouvais tout dire à Hitler. C’était un homme très sensible, très gentil. Je le vois encore après Tcherkassy. On m’avait préparé une grande réunion avec la presse étrangère à Berlin. Je débarque à la Chancellerie dans l’état où je venais de quitter le front. J’avais tout juste eu le temps de me débarbouiller chez Himmler et de lui emprunter une chemise propre. J’arrive chez Hitler. Retrouvailles, effusions. Il me regarde. « Vous n’avez que ça à vous mettre aux pieds ? » me demanda-t-il. Je portais les grossières bottes de feutre que nous mettions au front. Oui, je n’avais que ça.

« – Combien chaussez-vous ?

– Du 42, mon Führer.

– Moi du 43. On va arranger cela ! »

Il envoie une ordonnance chercher une de ses paires de bottes, bourre les pointes avec un morceau du Völkischer Beobachter et me les offre. C’était ça, Hitler !

– Au-delà de l’anecdote, quels rapports aviez-vous avec Hitler ?

– Mes relations avec Hitler étaient davantage d’ordre spirituel que politique. Il ne connaissait l’Europe qu’au travers de l’invasion. Tout ce qu’il en avait vu avant, c’était un bout des Flandres sur lequel il s’était battu pendant la première guerre. Ses conceptions sur l’Europe étaient celles d’un autodidacte. Il avait emmagasiné une série de connaissances fantastique. Il était calé en tout et il transfigurait tout par son génie. Mais même lui ne pouvait pas tout savoir de la réalité européenne. Des exécutants politiques, il en avait autant qu’il voulait. Ce qui lui manquait, c’était quelqu’un qui lui dise carrément sa façon de penser, qui lui ouvre d’autres perspectives. À certains moments privilégiés, j’ai été celui-là. Je voudrais dire que le rexisme était très différent du national-socialisme. C’était un mouvement spirituel. Mon livre-programme s’appelait La Révolution des âmes. Je me souviens toujours d’une nuit au front où de jeunes officiers allemands des secteurs voisins étaient venus me voir. Ils m’avaient demandé en quoi le rexisme différait du national-socialisme. Nous en avions discuté toute la nuit et, en me quittant, l’un d’eux m’avait dit : « Eh bien, je crois qu’il y a maintenant parmi nous plus de rexistes que de nationaux-socialistes ».

Une partie seulement de la doctrine nationale-socialiste pouvait être transposée au niveau européen. Le nationalisme n’intéressait que les Allemands ; le socialisme pouvait constituer la base de l’unification européenne, mais c’était encore insuffisant. Il fallait aussi la flamme qui embrase les peuples et nous autres rexistes, nous l’avions. Un grand nombre d’Allemands pensaient que le pangermanisme pouvait créer l’Europe. Je pensais, moi, que le pangermanisme devait être le moteur de l’unification. Les pays germaniques sont admirablement situés au centre de toute la vie économique et toutes les expériences d’unification ont toujours été excentriques. Et cette unification devait se faire sur une base raciale. Parfaitement, raciale ! Avez-vous déjà remarqué comme les gens sont exigeants sur la race de leurs chiens, sur la race de leurs chevaux ? Et quand il s’agit des hommes, on pourrait commettre n’importe quelle imbécillité ?

Les mélanges raciaux n’ont jamais rien donné de bien. J’ai présenté ma thèse de sciences politiques sur ce sujet en 1929. J’ai été étudier le mélange des races aux Antilles, au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada. J’y ai vu les catastrophes qu’il provoquait. La grande misère de l’Amérique du Sud vient de là. Pourquoi ne pas oser dire la vérité ?

– Hitler était-il un interlocuteur attentif ou se cantonnait-il, comme on l’assure, dans le monologue ?

– Je pourrais vous répondre que j’ai moi aussi le goût du monologue et que nous étions donc faits pour nous entendre. En fait, Hitler avait aussi le don de savoir écouter. Au cours de ces conversations, je suis arrivé à transformer totalement sa position en ce qui concerne l’Occident. D’abord, j’avais partie gagnée sur la question de la Bourgogne. Les textes existent. François-Poncet en a d’ailleurs publiés dans Le Figaro avec la carte de ce que devait être la Bourgogne. J’arrivais à la reconstitution des Grands Pays-Bas qui fut l’Etat le plus merveilleux de la Renaissance et même du Moyen-âge. Les Belges qui, aujourd’hui, me traitent de traître, de mauvais patriote, n’ont rien compris à rien. J’avais réussi ce que personne n’avait pu réaliser depuis des siècles. Au lieu de livrer à Hitler la pauvre petite Belgique ou les deux misérables petits morceaux de Belgique, j’avais obtenu d’Hitler de recréer un Etat extraordinaire, auquel il reconnaissait le droit d’avoir sa propre diplomatie, son armée, son administration, bref son autonomie complète. C’était un revirement gigantesque de sa part. songez qu’en 1941, il ne savait même pas comment il mangerait les Flamands et les Wallons. Les Wallons, les Allemands ignoraient même qu’ils existassent ou, dans le meilleur des cas, les tenaient pour des animaux extraordinaires, assez débiles, descendants d’on ne savait trop quels Français ! Quand la Légion Wallonie est partie pour le front russe, les Allemands n’ont rien trouvé de mieux à nous offrir qu’un drapeau frappé du coq. Inutile de dire que je le leur ai tout de suite rendu !

La Bourgogne donc nous était acquise. Et la France là-dedans ? Eh bien, nous aussi, nous avions dépassé notre position. Cela, peu de gens le savent. Pour moi, la reconstitution des Grands Pays-Bas n’était plus qu’un élément de l’unité de l’Occident tout entier. Et le gouvernement français était d’accord sur ce point. Quand je suis revenu de Tcherkassy, au moment où j’étais sûr de ma partie, sûr de mes relations avec Hitler, j’ai eu de longues conversations avec Laval, avec Déat, avec Darnand et nous sommes convenus de faire cause commune. Par la suite, je suis allé à deux reprises à Sigmaringen poursuivre ces discussions. Mais cette évolution du point de vue allemand ne s’est pas faite sans mal et je la dois pour beaucoup à mes contacts personnels avec Hitler.

Sa conversion est moins surprenante qu’il y paraît. On en trouve des exemples chez tous les grands hommes à travers toute l’histoire. Regardez Napoléon, petit Corse ennemi rabique des Français qui, jeune officier, ne rêvait que de l’indépendance de la Corse contre la France. Et le voilà qui devient maître de cette même France, puis maître de l’Europe et pour peu, maître du monde. Quand il était en Corse, Napoléon ne pensait évidemment pas qu’il fraterniserait un jour avec les Allemands, par exemple. Regardez Alexandre devenant plus oriental que grec ! Hitler, lui, n’avait rêvé d’abord que d’un Etat réunissant les Allemands du sud. Puis, il y eut l’Allemagne, le Grand Reich et enfin l’Europe. Comment voulez-vous qu’il eût tout compris d’entrée de jeu ? En plus, nous connaissant mal, Hitler se méfiait de nous : que valions-nous ? Etions-nous des peuples dégénérés ou serions-nous capables de participer à un grand dessein ? C’est le front de l’Est qui a tout réglé. Le front de l’Est a été l’école magnifique où la jeunesse de tous les pays a pu montrer ce qu’elle valait. Nous autres Wallons, que les Allemands tenaient pour de pauvres petits microbes sous-français, nous sommes par exemple révélés des soldats formidables. Le général Steiner a dit : « Un Wallon vaut mille autres soldats ». C’est tout de même une bonne moyenne !

J’ai aussi amené Hitler à revoir ses conceptions sur les Slaves. Pour moi, l’Europe doit inclure les Slaves. Je ne voyais pas l’Europe de Dunkerque à l’Oural, comme De Gaulle, mais de Dunkerque à Vladivostok ! Les Slaves sont des Européens. Les Prussiens, que l’on tient pour les plus Allemands des Allemands, sont à moitié slaves. La surprise des Allemands arrivant en Russie ! Ils croyaient rencontrer partout des communistes dégénérés et que voyaient-ils ? De beaux grands gars blonds, des filles splendides, l’illustration parfait de la race aryenne. Cette découverte a provoqué un retournement dans la masse des soldats. Mais les soi-disant penseurs du régime n’ont jamais voulu démordre de leur marotte des Untermenschen. J’ai mis Hitler en garde contre ces théoriciens. Il aurait été plus facile d’assimiler un Ukrainien qu’un Français du sud de la Loire !

Très bien, direz-vous, mais les jaunes ? En Union Soviétique, les jaunes n’ont jamais eu plus d’importance que les nègres aux Etats-Unis. Piétaille ! Les jaunes n’ont jamais été mêlés à la vie russe. Ce que nous aurions dû faire était tellement possible que Staline et Khrouchtchev l’ont fait ensuite. Sitôt la guerre gagnée, Staline a envoyé sa jeunesse, désormais désœuvrée, coloniser la Sibérie. Ils y sont allés par centaines de mille et le jour d’aujourd’hui, l’ONU peut bien organiser tous les référendums qu’elle voudra, chaque province de la Sibérie a sa majorité absolue de blancs !

Nous aurions fait pareil. Combien de Français, de Hollandais, de Belges, de Danois, etc. auraient été ravis de vivre cette grande aventure, pacifique cette fois ! Comme il y a eu la conquête de l’Ouest, nous leur proposions la conquête de l’Est ! Imaginez-vous cette Europe-là ? Immense, disposant de réserves de matières premières formidables ? La tête aujourd’hui des Arabes, avec leurs puits de pétrole inutiles ! Là-dessus, Hitler était d’accord avec moi : l’Europe devait s’articuler en trois parties. Au centre, le monde germanique, animateur et organisateur. À l’Ouest, l’Occident, terre riche de vieille culture et de spiritualité. À l’Est, un trésor, des ressources inépuisables. Les Européens étaient les maîtres du monde ! Au lieu de quoi…

– Cette Europe que vous vouliez faire par les armes, d’autres s’emploient à la créer par des moyens moins contraignants. Que pensez-vous de leurs efforts ?

– L’Europe ne se fera pas ! On ne construit pas un empire à coups de traités sur la vente de la rhubarbe, des rutabagas et des fromages. Vainqueurs, unis par le grand idéal pour lequel nous avions combattu, nous pouvions faire l’Europe économique sans difficulté. On prétend maintenant passer de l’Europe économique à l’Europe politique. Mais on ne réussit même pas à faire l’Europe économique ! Les Européens sont devenus des petits boutiquiers. Le paysan, l’ouvrier français ou italien ou allemand en veut le plus possible pour lui tout seul. Nous vivons une époque épouvantablement matérialiste et aussi longtemps que nous n’en sortirons pas, l’Europe ne se fera pas. Pour entreprendre de grandes choses, il faut être dépouillé comme aux premiers temps du monde. C’est pour cela que je dis et que je répète que la guerre est une aventure merveilleuse. Parce qu’elle libère des millions de jeunes garçons de l’argent, de l’esclavage féminin, du quotidien, et qu’elle exige d’être prêt à faire le sacrifice de sa vie pour une cause qui les dépasse. Demandez-leur à mes anciens : ce furent les plus belles années de leur vie ! Nous avons été heureux comme des rois ! Incomparablement plus heureux que les jeunes Européens d’aujourd’hui, gavés, sécurisés, jouisseurs. L’histoire, c’est comme la mer, avec des périodes de gros temps et des moments de calme plat. Les jeunes sont dans le creux de la vague. Le romantisme français est sorti d’une période toute pareille, d’une génération désespérée d’avoir manqué l’épopée impériale. Encore les romantiques tentèrent-ils quelque chose par l’art. Mais aujourd’hui, quel désert !

Les vainqueurs ont tout gâché, tout décomposé. Dieu, la patrie, la famille, ils les ont tournés en dérision. C’était pour ces idéaux que nous nous battions. Le bonheur de l’homme est là : dans sa famille, dans sa patrie, avec ses amis. Nous adorions nos parents, nos amis étaient de vrais amis, nous formions un bloc. L’école, le collège, que d’années extraordinaires avec tous ces garçons et ces maîtres épatants ! Les parents, les maîtres, tout cela a été jeté aux orties avec les soutanes des prêtres ! La famille ? Mais bientôt on créera une médaille de l’avortement pour remplacer les croix des mères ! Pourtant l’Europe, elle est là : dans chaque famille, dans chaque berceau. La grande leçon que j’ai apprise (mais trop tard !) pendant toutes ces années, c’est que les peuples ne sont grands que lorsqu’on les mène fortement. J’avais bien l’intention de les mener fortement, mais je voulais les y amener en douceur. Je ne voulais pas les violer.

Jacques VANDEN BEMDEN.