Degrelle vu par… Lucien Rebatet

Lucien Rebatet (1903-1972) est l’immortel auteur du roman Les Deux Etendards (1951, chez Gallimard, nombreuses rééditions) et de souvenirs sans complaisance Les Décombres (1942, réédité aux éditions de L’Homme Libre en 2006). Ce dernier ouvrage est celui qui lui vaudra, non le Purgatoire des Lettres, mais l’Enfer, car il désignait les juifs comme responsables de la guerre et de la déliquescence française. Ayant osé proclamer sa fidélité au national-socialisme, il fut évidemment condamné à mort en novembre 1946 avant d’avoir la chance, Vincent Auriol accédant à la présidence de la république en avril 1947, de « bénéficier » des travaux forcés à perpétuité et de la grâce présidentielle en 1950.

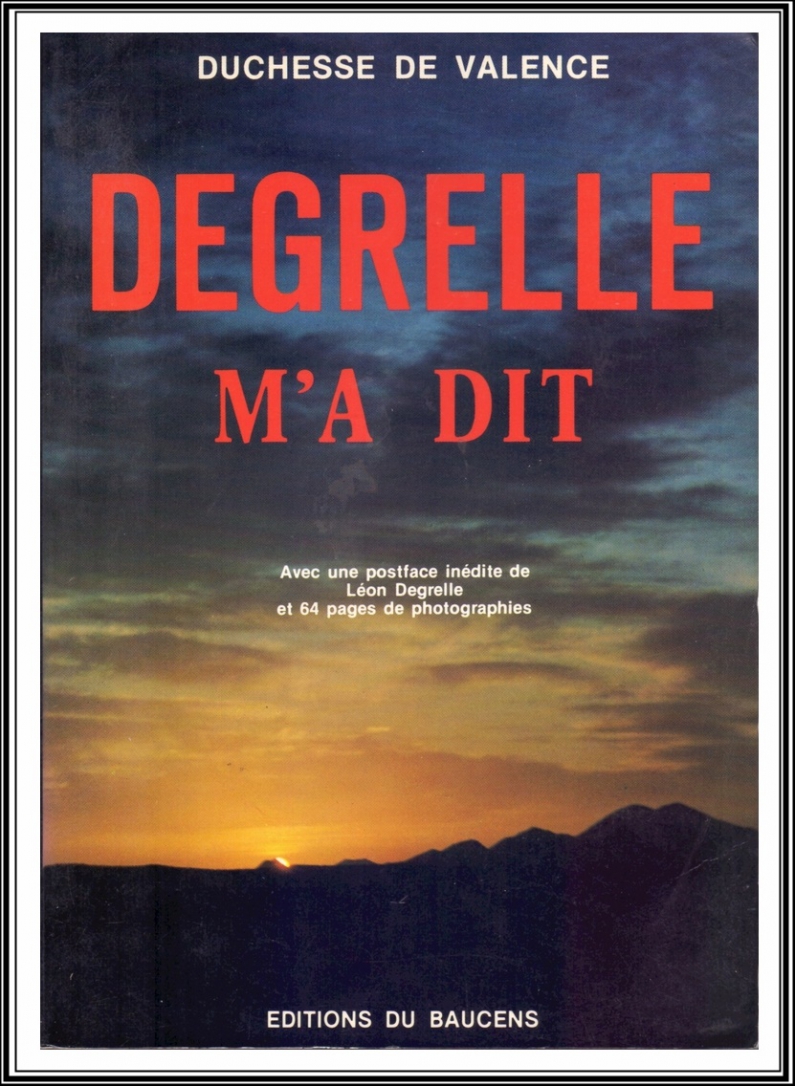

Poursuivant sa carrière journalistique – notamment de critique musical, publiant en 1969 Une histoire de la musique toujours d’actualité – il signera de nombreuses chroniques dans Rivarol, dont ce portrait littéraire de Léon Degrelle, publié le 12 octobre 1961, à l’occasion de la sortie de Degrelle m’a dit…, signé par Louise Narvaez, Duchesse de Valence (sans que le critique ne soit dupe un seul instant !).

Poursuivant sa carrière journalistique – notamment de critique musical, publiant en 1969 Une histoire de la musique toujours d’actualité – il signera de nombreuses chroniques dans Rivarol, dont ce portrait littéraire de Léon Degrelle, publié le 12 octobre 1961, à l’occasion de la sortie de Degrelle m’a dit…, signé par Louise Narvaez, Duchesse de Valence (sans que le critique ne soit dupe un seul instant !).

***

Degrelle nous parle

Je viens d’achever la lecture d’un bouquin dont la première page n’est pas la moins étonnante. Auteur : Louise Narvaez, duchesse de Valence. Titre : Degrelle m'a Dit... Editeur : « Les Grands Documents de l’Histoire », diffusion Airmeca.

Pour ne rien cacher, j’ai toutes les peines du monde à croire qu’une grande dame espagnole, même aussi excentrique que, paraît-il, la duchesse de Valence, ait seulement tracé dix lignes de ces 437 pages.

Mais, après tout, peu importe ce problème de paternité, ou de maternité littéraire. Ce qui compte, c’est que le rédacteur, ou la rédactrice, ait aussi largement laissé la parole à Degrelle. La lecture en devient aussitôt irrésistible, comme tout ce qui touche à l’ancien chef de « REX », comme ces livres en forme de cyclones, La Cohue de 40, La Campagne de Russie, stupidement et férocement interdits dans toute l’Europe pour complaire à quelques politiciens belges. Cas unique d’un soldat – et quel soldat ! un guerrier d’épopée – à qui des régimes prétendus libres ont interdit de raconter ses batailles. Sans parler de l’injure faite ainsi au talent. Léon Degrelle est et demeure, à ma connaissance, le seul mortel qui conserve les mêmes dons d’images, d’inventions, de couleurs dans les propos familiers, dans l’éloquence publique et dans l’écrit, jeté sur le papier avec le rythme, l’aisance des tableaux que Rubens peignait pour son plaisir, la Kermesse, le grand paysage de la Wallace Gallery. Comme les peintres de son pays, Degrelle passe en un instant des caricatures énormes – trente comparaisons de l’incongruité la plus joyeuse pour une binette de politicard – à une poésie émerveillée : l’aurore se levant sur les tournesols et les chardons roses de l’Ukraine, dans les pages magnifiques de ses mémoires de guerre. Ce Wallon brun, aux prunelles noires, d’ascendance doublement française, est, sans doute, le dernier représentant de cette verve nordique qui se répandit si puissamment des Ardennes à l’Escaut et qui est si étiolée aujourd’hui.

Degrelle m'a dit…, tout en reprenant certains succulents passages des livres censurés, s’attache surtout, après des « juvenilia » d’un entrain et d’un pittoresque inénarrable, à l’histoire du mouvement rexiste.

Pour quelques-uns d’entre nous, quelle bousculade de souvenirs ! Depuis l’automne 1935, l’ascension subite de ce garçon de vingt-neuf ans étonnait l’Europe. Dans notre équipe de Je Suis Partout, la curiosité, la surprise se coloraient d’une vive sympathie pour un tel tombeur de pantins démocratiques. J’étais le plus réticent. Je ne croyais guère à un « événement belge ». Je craignais, et je n’avais pas tort, que Degrelle, par son catholicisme affirmé, militant, ne prêtât le flanc à de sinistres coups fourrés. Il avait fallu que Pierre Gaxotte, à l’époque l’oracle de notre fascisme, me poussât par les épaules : « Allez-y ! Et vous verrez ! »

J’y étais allé, dans les semaines de l’été 36 où le jeune leader exploitait au pas de charge son triomphe électoral du printemps. Cinq journées phénoménales où j’avais été happé par Léon, où je ne l’avais pas quitté d’un pouce, de son lever précoce à son coucher tardif. Les meetings se succédant par quatre, par cinq, du milieu de l’après-midi au milieu de la nuit, devant des bourgeois cossus, devant des ouvriers, devant des paysans, chaque fois une harangue nouvelle de deux heures, entraînant chaque public dans la même vague d’enthousiasme électrique et d’adoration. La journée de Frameries, en plein pays rouge, dix mille communistes mobilisés. Léon décidant de parler quand même, de la lucarne d’un café-coupe-gorge dont nous nous étions frayé le chemin gourdin au poing. Sur les toits, à toutes les fenêtres, dans toutes les cours, soudain le silence médusé, les farouches ennemis obligés d’entendre cette voix. L’inoubliable figure de M. de Fraipont, professeur de paléontologie, sommité mondiale et sénateur rexiste de Liège (1), surgissant, lui aussi, à cette lucarne, monocle à l’œil, criant, gesticulant splendidement. Et aussi la sortie de cet effroyable boyau, sous une pluie de briques, de bouteilles, et la demi-minute où je me trouvai tout seul, oublié par le chauffeur, pistolet à la main, sur ce pavé belge, au milieu de cette meute heureusement aussi effarée que moi de la confrontation, jusqu’à ce que Léon, ne me voyant pas parmi les huit ou dix occupants de la bagnole, me fît repêcher par une foudroyante marche arrière.

J’étais rentré bien entendu à Paris plus que conquis : malaxé, soulevé, possédé.

Je me rappelle encore, quatre ans plus tard, au mois de mai 1940, comment j’appris le calvaire de Degrelle en France. L’imbécile manœuvre de Gamelin, les frontières nues, l’équipement piteux de l’armée belge, tout cela n’était que contingences dans le terrifiant succès de la ruée allemande. On avait découvert les coupables : ces gueux de rexistes. C’étaient eux qui avaient livré les ponts, brouillé les plans de l’état-major, mis les chars en panne. Et nos supérieurs immédiats, les officiers les plus distingués, les mieux pensants du 5ème Bureau, qui n’auraient pas manqué une messe, se pourléchaient devant moi : « Ah ! ah ! nous le tenons, votre petit ami Degrelle. Et nous allons le crever. Mais pas avant qu’il ait craché son morceau, mangé sa merde. » suivait, par le menu, la description hilarante des supplices qu’il avait subis, de ceux qu’on lui préparait. Depuis ce jour, quand j’entends parler de torture, c’est à mon tour de ricaner, et doublement quand il s’agit des dénégations majestueuses de tel imposant fonctionnaire, tel fameux soldat. Je crois capable de la torture, sous ses formes les plus abjectes, n’importe qui. Et je tiens toutes les grandes campagnes autour de cette infamie pour plus infâmes encore qu’elle, puisque j’attends toujours le grand moraliste qui dénoncera les tortures infligées à son ennemi.

Je rappelle qu’un mois plus tard, Degrelle, ce traître dont on devait jeter l’immonde cadavre à la voirie de l’histoire, était accueilli à bras ouverts par toutes les sommités de Belgique, y compris le cardinal van Roey, âme de la coalition antifasciste.

Mais je bavarde, quand il faudrait tellement laisser la parole à Degrelle.

C’est qu’un pareil livre, dans lequel se chevauchent dix romans et quinze films, mais tous vécus – ou peu s’en faut ! – défie n’importe quelle forme de compte rendu.

rencontre de Léon. Mais outre la révélation d’un extraordinaire gaillard, d’un polémiste inouï, d’un superbe condottiere, outre l’effondrement de maintes accusations contre un homme qui n’a rien d’un petit saint, mais qui a été couvert des plus lâches calomnies, je crois que la lecture de ce livre est indispensable, surtout à ceux qui n’ont pu se procurer les autres volumes de Degrelle, pour se faire une image exacte de nos combats des années 34 à 39, entre le danger marxiste, l’attraction des fascismes vainqueurs dont nous ne nous dissimulions cependant point le nationalisme virulent, et la menace toujours grandissante de la guerre que Degrelle, comme nous, voulait éviter à son pays.

Ce livre aussi, entre beaucoup d’autres, comporte une leçon politique que vous ne manquerez pas d’entendre comme moi. Degrelle était allé de succès en triomphes, dans les entreprises qui passaient pour les plus extravagantes, les plus folles : fondant un parti avec un slogan de patronage, traitant en pleine figure d’ « excréments vivants » tous les pontifes du catholicisme et de la finance belges, créant en trois jours un quotidien avec dix mille francs en caisse, menant une campagne électorale de trois semaines, imposée par ses adversaires pour lui casser les reins, et la gagnant.

Au mois d’octobre 1936, il venait de sceller son alliance avec les nationalistes flamands. Après cette réussite magistrale, cette réconciliation de la Flandre et de la Wallonie au sein d’un seul parti prodigieusement vivant, il ne restait plus à Degrelle qu’à chasser les « pourris » et à prendre le pouvoir. L’Europe entière s’y attendait.

Ce fut alors que, pour la première fois, Degrelle se montra raisonnable. On sait maintenant que de grands appuis militaires, administratifs lui avaient été offerts pour procéder au bref coup d’Etat auquel le roi n’eût point été hostile. Degrelle les refusa. Il voulait accéder au pouvoir par les voies légales. Il avait ordonné à Bruxelles, pour le 25 octobre 1936, un meeting monstre de 250.000 rexistes. Le meeting fut soudain interdit par le gouvernement que présidait le catholique Van Zeeland. Degrelle accepta sagement l’interdiction.

Je me souviens heure par heure de cette journée. J’avais emmené à Bruxelles Brasillach, Georges Blond et Cousteau pour assister à la victoire fasciste de Léon. Nous pataugeâmes confusément sous une pluie torrentielle, entre des haies de gendarmes indécis qui, sur un simple signe, eussent certainement acclamé le « Chef ».

Ce soir-là, dans mon costume trempé et ruiné, je savais que la carrière politique de l’étincelant garçon était définitivement stoppée. Il n’avait pas relu Lénine, hurlant, dix-neuf ans plus tôt, à la veille de la Révolution d’Octobre, devant les bolcheviks tremblants : « L’affaire doit être absolument décidée ce SOIR ou cette NUIT. L’histoire ne pardonne pas l’hésitation aux révolutionnaires qui peuvent vaincre… LA TEMPORISATION DANS L’ACTION, C’EST LA MORT ! »

LUCIEN REBATET

(1) NDLR : Charles de Fraipont (1883-1946) était le fils de Julien de Fraipont, découvreur de l’homme de Spy néanderthalien. Paléoanthropologue et professeur à l’Université de Liège, il publia de nombreux ouvrages sur l’évolution de l’intelligence humaine fondée sur l’étude des fossiles hominiens. Il décéda à 63 ans des mauvais traitements subis à la prison de Forest où il fut enfermé pour avoir été sénateur rexiste de 1936 à 1939. Le minéralogiste Giuseppe de Cesaro a donné en 1927 son nom à une espèce minérale, la fraipontite (silicate basique hydraté de zinc et d'aluminium). Une rue et une place de Pepinster portent aujourd’hui encore son nom.